职校护生心理问题阅读疗法效果研究

王 琨,朱菲菲,庄西艳

(泰山护理职业学院,山东 泰安 271000)

职校护生是一个比较特殊的群体,他们95%以上是女生,正处在身心发展的转折时期——青春期,生理和心理正逐步走向成熟,各种心理矛盾和心理冲突非常强烈。由于阅历较浅,社会经验不足,对自己缺乏全面而正确的认识,他们在生活、学习、自我意识、人际交往、求职择业等方面难免会产生各种各样的心理困惑和问题。因此有必要针对职校护生的心理特点加强心理健康教育,提高职校护生的心理健康水平。

阅读疗法(Reading therapy)也被称为图书疗法,是由“图书”和“治疗”合成而来,由美国人塞缪·克罗色斯于1916年在《大西洋月刊》创造并首次使用该词[1],指将图书用于心理治疗的技能。阅读疗法在西方已经有几百年的发展历史,近年来,阅读疗法正被我国越来越多的人所认识,该词已在很多检索刊物中出现,对其的研究发展迅速,并逐步得到广泛认可。

积极探索行之有效的心理健康教育方式方法,培养护生良好的人格特征和心理素质,对于培养实用型护理人才具有重要的现实意义,是职校不容忽视的重要课题。根据职校护生的身心特点,开出适合他们心理需要的“图书药方”,引导其深入阅读,使其心理产生强烈的认同和共鸣,获得情感上的支持,从而增强心理免疫力,提高自助力,预防不健康心理倾向的产生或对某些心理问题进行疏导,从而达到自我修正或治疗的目的[2]。由此可见,阅读疗法是解决职校护生心理问题的理想方式之一,必将受到学生喜爱。本研究旨在对阅读疗法在职校护生心理健康辅导中的应用效果进行研究,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取我院2009—2011级护理、涉外护理专业在校女生共200名,随机分为实验组和对照组。实验组100名,平均年龄17.2岁;对照组100名,平均年龄17.5岁。

1.2 研究工具

本研究采用由我国著名心理学家王极盛教授编制的“中学生心理健康调查表(MSSMHS)”。该量表是目前国内测试中学生心理健康状况的常用工具,包括10个评定维度,分别是:心理不平衡、情绪不稳定、适应不良、学习压力、焦虑、抑郁、人际关系紧张与敏感、强迫症状、偏执、敌对。采用5级评分,得分越高,说明心理问题的症状或倾向越严重,即心理健康水平越低。以得分120分作为划分有无心理问题的分界线,≤120分,表示心理状态良好;121分~180分,表示存在轻度的心理问题;181分~240分,表示存在中等程度的心理问题;241分~300分,表示存在较严重的心理问题[3]。

1.3 实验设计

本研究采用实验组、对照组前后测的设计。

1.4 实验方法

对实验组进行阅读疗法的心理干预,对照组不进行阅读疗法的心理干预。

1.4.1 前测 开学时对实验组和对照组均采用MSSMHS进行测试,了解学生心理健康水平现状及心理问题的差异。

1.4.2 后测 实验组3个月阅读疗法结束后,对两组从MSSMHS再次施测。

两次施测有效问卷回收率均为100%。

1.5 具体心理干预过程

(1)在实验组开展阅读疗法讲座、阅读疗法指导与交流活动,介绍相关要求与实施过程,使实验组学生全面了解阅读疗法,熟悉阅读疗法的优点和作用,激发学生参与兴趣,积极配合实验测试。

(2)在实验组选举两名心理委员,对其进行培训。心理委员负责每周领取有针对性的阅读材料并组织学生一起阅读,带动大家学习交流、分组讨论,并找出存在的心理问题,汇总学生阅读疗法实施情况及其心理问题并及时反馈给研究人员。

(3)提供心理咨询专题目录及专题文章。由研究者对近年来各种心理学期刊中的优秀文章进行整理分类,以适应篇、学习篇、交际篇、就业篇、恋爱篇等多个专题目录提供给学生,让他们阅读,要求学生写读书笔记,定期组织大家交流心得体会。

1.6 数据处理

用SPSS 13.0软件处理所得数据,进行阅读疗法干预前后自身对比t检验和组间配对t检验。

2 结果

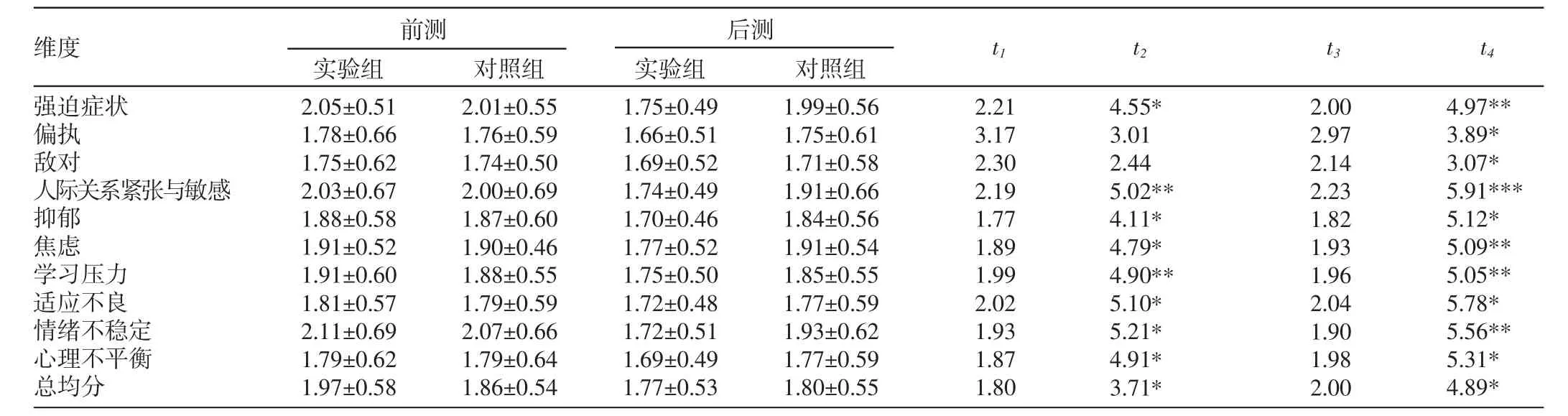

阅读疗法心理干预前后职校护生心理健康状况的整体分析(见表 1)。

2.1 阅读疗法实施前实验组和对照组护生的MSSMHS结果比较

表1 实验组阅读疗法干预前后与对照组前后测心理健康状况比较(±s,分)

表1 实验组阅读疗法干预前后与对照组前后测心理健康状况比较(±s,分)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001;t1指实验组与对照组前测比较检验,t2指对照组与实验组后测比较检验,t3指对照组后测与前测比较检验,t4指实验组前测与后测比较检验

维度t1 t2 t3 t4前测 后测强迫症状偏执敌对人际关系紧张与敏感抑郁焦虑学习压力适应不良情绪不稳定心理不平衡总均分实验组2.05±0.511.78±0.661.75±0.622.03±0.671.88±0.581.91±0.521.91±0.601.81±0.572.11±0.691.79±0.621.97±0.58对照组2.01±0.551.76±0.591.74±0.502.00±0.691.87±0.601.90±0.461.88±0.551.79±0.592.07±0.661.79±0.641.86±0.54实验组1.75±0.491.66±0.511.69±0.521.74±0.491.70±0.461.77±0.521.75±0.501.72±0.481.72±0.511.69±0.491.77±0.53对照组1.99±0.561.75±0.611.71±0.581.91±0.661.84±0.561.91±0.541.85±0.551.77±0.591.93±0.621.77±0.591.80±0.552.213.172.302.191.771.891.992.021.931.871.804.553.012.445.024.114.794.905.105.214.913.71***********2.002.972.142.231.821.931.962.041.901.982.004.97**3.89*3.07*5.91***5.12*5.09**5.05**5.78*5.56**5.31*4.89*

表1显示,在实施阅读疗法干预之前,实验组与对照组的MSSMHS量表各因子分均无显著性差异(见表1中t1所示),说明两组在阅读疗法实施前是同质的。

2.2 阅读疗法实施后实验组和对照组护生的MSSMHS结果比较

在经过3个月的阅读疗法干预之后,实验组的MSSMHS总均分及除敌对、偏执因子以外的各因子分均显著低于对照组(见表1中t2所示)。

2.3 阅读疗法实施前后实验组MSSMHS结果比较

实验组在经历了阅读疗法干预后MSSMHS总均分及各因子分均比干预前降低,有显著性差异。变化幅度最大的是人际关系紧张与敏感(t=5.91,P<0.001)(见表 1中 t4所示)。

2.4 对照组前后测MSSMHS结果比较

对照组MSSMHS各因子前后测得分比较,差异均无显著性(见表1中t3所示)。

3 讨论

本研究结果显示,职校护生的心理健康总体水平在阅读疗法干预之后,得到了明显提升。进行阅读疗法干预前,实验组与对照组相比,MSSMHS总均分及各因子分均无显著性差异。经过3个月有针对性的阅读指导后,与对照组比,不论MSSMHS总均分还是各因子分实验组都显著降低,其中变化幅度最大的是学习压力、人际关系紧张与敏感、焦虑、强迫症状等因子,这与国内学者的研究结论基本一致[4]。分析原因可能有以下3方面:

(1)从认知层面来看,通过阅读相关心理学书籍,可以使学生丰富心理学相关知识,从而自觉增强心理保健意识。例如,阅读能使学生获得处理人际关系、面对挫折等方面的策略,从而产生预防作用。阅读还能发挥干预作用,使学生客观认识自己的心理健康水平,及时对自己出现的问题进行适当的干预[5]。

(2)从情感层面来说,阅读可以使学生产生积极的正面情绪,积极情绪体验有利于学生成长发展。学生在阅读过程中还可以引起与作品内涵不同程度的共鸣,从而获得情感支持,帮助自身宣泄、转移负性情绪,继而从负性情绪中解脱出来。学生也可以通过把悲剧主人公当做自己而释放情感垃圾,得到心灵净化。

(3)从意志行为层面分析,阅读是心理暗示的过程。通过阅读,学生可以用书中蕴涵的道理来指导行为,从而改善人际关系,矫正不良行为。

[1]王波. 阅读疗法[M].北京:海洋出版社,2007.

[2]宫梅玲,楚存坤,张洪涛,等. 阅读疗法立体化运作模式探究[J].大学图书馆学报,2011(5):84-88.

[3]罗丽芬.中学图书馆开展阅读疗法服务的可行性思考[J].科技文献信息管理,2012(2):49-53.

[4]宫梅玲,丛中.大学生抑郁症阅读治疗典型案例及对症文献配伍[J].山东图书馆学刊,2011(2):33-37.

[5]柯玉叶.护理专业大学生心理健康教育现状研究[J].护理研究,2011(25):1223-1225.