济南锦绣川河道景观概念规划设计

杜娟,吴志锋,尹小宁

(山东建筑大学艺术学院,山东 济南 250101)

0 引言

一个完整河堤生态系统是由河槽、河滩、河岸林带及其生活其中各种生物等景观组分构成的,其具有自我调节平衡与稳定的功能,是水生生态系统中最重要的子系统。[1-3]都江堰博物馆园区河道景观设计、深圳市盐田河河道景观设计、安溪县蓝溪河河道景观设计、上海张家浜中段河道景观设计、青州护城河荷花湾河道景观设计、联泾港河道绿化景观设计等工程实例都强调了河道的景观规划和综合整治必须充分认识与辨析其所具有的复合功能,充分利用旧河道所拥有的丰富的自然环境资源,结合防汛通道、自然驳岸等现有的河道结构单元进行景观规划。

文章以锦绣川河道景观概念性规划为例,重在探讨自然型生态河道治理中如何结合基地环境特征,采用更加合理的手段,因地制宜地创造不同的生态景观,从而体现以人为本、人与自然和谐相处的理念。为人们提供一条绿色怡人的廊道空间。

1 项目现状概况

1.1 项目背景

锦绣川位于卧虎山水库以上,为玉符河上游三大支流之一。多年来由于人为干预,导致垃圾堵塞、河道防洪能力降低,危及沿途驻地单位及村镇人民的生命财产安全;沿河两岸虽自然风光秀美,但尚未进行有序开发利用。本次治理范围自锦绣川水库坝下至仲宫老桥,全长12.8 km。治理的目标是在满足防洪要求下打造集风景观赏、农业旅游、休闲娱乐为一体的自然景观带,带动当地经济发展,同时为城区居民提供一个旅游、休闲的好去处。

1.2 区域分析

锦绣川河道景规划全长12.8km,沿河岸两侧各10~50m为规划边界。区域地势东高西低,高差约为80m,河谷较宽阔,局部河道两侧靠近山体。钓鱼台、东西路家庄、仲宫大桥河段与南侧327省道相邻。

区域周边用地现状相对单一,以果园为主,村庄较为分散;本地段内两岸植被茂密,南岸以杨、柳、槐树为主的乡土乔木尤其壮观,其中沿岸分布有种(养)植企业、生态园、学校等。商业随村庄布置,不成体系,规划区上游段有绣川商业街,为商铺较为集中区域。

1.3 场地问题与挑战

1.3.1 场地使用无序

目前锦绣川河道利用较为无序,主要表现在以下三个方面:(1)当地居民继续以放牧、养鸭等原有生活方式使用;(2)大量城市居民自发地把它当作游泳、垂钓、漂流的游憩地;(3)位于缺乏管理的城乡结合部,部分场地被无章占用。因此,合理地引导及规范河道的利用较为迫切。

1.3.2 安全与可达性差

沿河村庄人口密集,居住空间无序,人流复杂,管理上存在许多死角,对当地居民造成许多安全的隐患;有些地段虽然紧邻城镇主干道,也能形成较有吸引力景观,但由于空间可达性差、可使用性差,造成景观资源的极大浪费,亟需有效的环境治理。

1.3.3 人为破坏严重

河槽缺乏整治,两岸滩地杂乱,下游河段河道两岸过度硬化;由于沿河污水排放,废弃物和垃圾倾倒,造成河道水源污染;同时,大量挖砂取土致使河床透水性增强、部分河岸坍塌。

1.3.4 堤防安全标准低

首先,锦绣川河道年久失修,缺口较多,堤防残缺不全;其次,堤坝本身设计水平低,边坡陡,堤身单薄,部分河段堤顶宽不足2m;再次,河内阻水横向堤坝清除不彻底,屡清不绝,河道行洪障碍多、阻水严重,严重影响行洪。

2 景观规划原则

2.1 自然野趣的生态环境

锦绣川河道景观规划与治理强调整个生态环境的文脉融合、气象贯通,强调恢复生物的多样性,使河水回归生态系统,实现真正意义上的恢复与重建。

2.2 地域特征的延续与再生

不同地域具有不同气候条件、地貌和水文条件,不同地域的河道特点各不相同,在河道治理景观规划寻求带有地域个性的河道建设方案。在自然保护方面,挖掘乡镇河岸的地质特征,恢复景观活力,塑造地域自然风貌鲜明的乡镇景观形象[4]。

2.3 可持续发展的健康环境

在河道治理时,要根据生物多样性原理,提高河流形态的异质性,使植被、土壤、水分等实现良性演进,河道生境系统健康稳定发展。

2.4 就地取材的乡土气息

外来物种与本地的对应物种竞争影响相关物种的生存和生态系统结构功能的稳定,生态恢复应该优先选用本地物种,选用本地树种、草种、石料等等,以恢复河流生态系统原有的功能[5-7]。

2.5 生物多样的绿色廊道

非生物环境的空间异质性与生物群落多样性存在正相关,如果非生物环境变得单调,就会造成生态系统的退化。河道景观规划与治理的目标是恢复或提高生物群落多样性,使物资循环和能量转化处于最大利用和最优循环状态,为生态群落多样性的恢复创造条件[8-10]。

2.6 赏心悦目的形色空间

河道景观规划与治理应在满足防洪的前提下,运用自然材料和软式工程,保留河道的自然线形,给人以人水和谐的美的享受[11-13]。

3 景观规划方案

基于以上分析,锦绣川河道景观概念性规划与治理主要针对如何满足城市化和城市扩张对本地段河流廊道的功能要求,同时又避免对原有自然河流廊道形成破坏,形成了“一面一带三段五点”的整体规划设计结构:“一面”是通过河道整治,在满足防洪和水利要求的同时完善整个区域的湿地生境。“一线”是贯穿整个规划区域的锦绣川滨河绿化景观带,形成收放有序的优美岸线和多种形式的水体景观。“三段”是以五个景点为区段划分主要参考,自下而上分为三个区段,分别为自然足迹、世外桃源、锦绣山川,每个区段景观采用不同表现手法,使景点间具有充分过渡空间。“五点”是根据位置及功能的不同,自下游向上游分别设计了以漂流广场、城市印象、乡土风光、亲水乐园、生态野岛为主题的五个景园,对每个景园做出相应定位(如图1所示)。

图1 锦绣川河道概念性景观规划总平面图

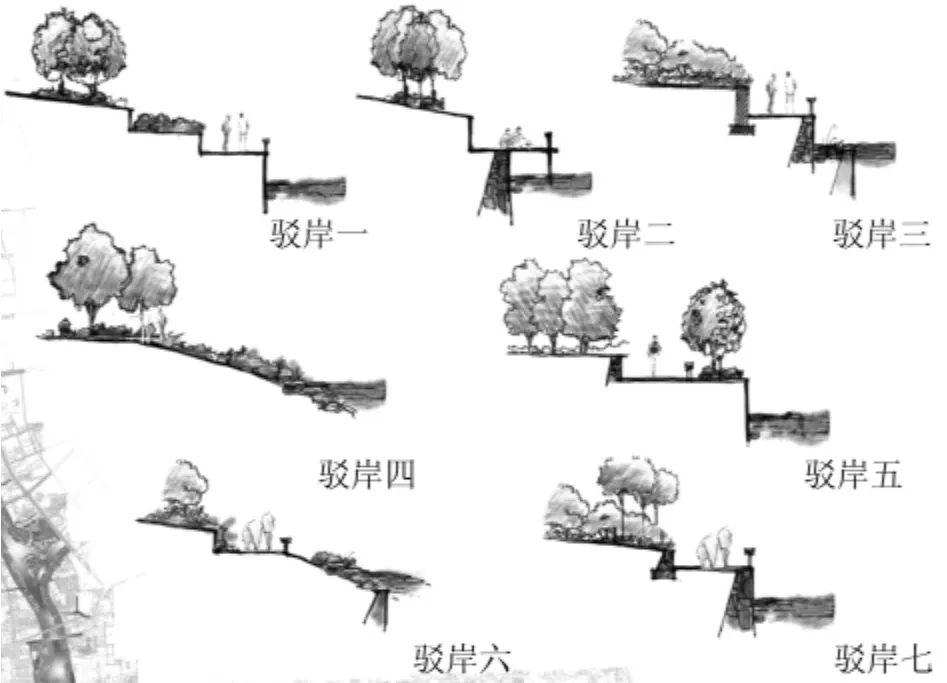

3.1 一面——保护和完善的一个自然基底

保护原有水域和湿地,对局部塌方河岸,采用生物护堤措施、固定岸坡,把植物作为结构的一部分增加土的抗剪强度,或用天然石材、木材防护岸坡侵蚀,以使岸坡更加稳固,以防止坡岸坍塌。如在坡脚设置种植包和斜坡种植植被,用木桩、石笼、生态砖等护岸。在保留原有水泥防洪堤基础上,全部恢复土堤进行种植,在堤脚面一侧铺设亲水木板平台,将原来的垂直堤岸护坡改造成种植池,或在堤脚形成卵石铺设的亲水界面。河岸沙洲、苇丛可保留作为防风浪的障物,滨水带湿地可用1∶3以下缓坡土堤护岸,部分浅水滩地可扩大,为多种水生生物提供繁育栖息环境。河堤设计结合起伏多变的地形形成多标高、多种断面的亦堤亦丘的设计,创造出多样的景观感受(如图 2 所示)[14-15]。

充分体现本土物种的乡土植被并行于河道景观分布:

(1)在正常水位线以下,由荷花(Nelumbo nucifera)、梭鱼草(Pontederia cordata)、菖蒲(Acorus calamus)、水葱(Scirpus validus)等水生植物组成的河漫滩湿地;

(2)在正常水位线至设计洪水位之间,由芦苇(Phragmites australis)、千屈菜(Lythrum salicaria)、花叶芦竹(Arundo donax var.versicolor)等水生植物组成的河滨芒草种群;

(3)在设计洪水位至高于正常水位线30cm之间,由旱柳(Salix matsudana)、垂柳(Salix babylonica)、苦楝(Melia azedearach)、紫穗槐(Amorpha fruticosa)、杜梨(Pyrus betulifolia)、山桃(Prunus davidiana)、山杏(Prunus armniaca var.ansu)和固土护坡能力强的白三叶(Trrifolium repens)、禾本科、沙草科、紫花地丁(Viola mandshurica)、蒲公英(Taraxacum officinale)等地被植物组成的河堤疏林草地;

(4)在高于正常水位线30cm至高于设计洪水位50cm之间,由圆柏(Sabina chinensis)、白皮松(Pinus bungeana)、国槐(Sophora japonica)、朴树(Celtis sinensis)、枫杨(Pterocarya stenoptera)、栾树(Koelreuteria paniculata)、云杉(Picea aspoerata)、西府海棠(Malus micromalus)、木槿(Hibiscus syriacus)、石榴(Punica granatum)、扶芳藤(Euonymus fortunei)等组成滨河植物群落;

(5)结合地形,由黑松(Pinus thunbergii)、雪松(Cedrus deodara)、 水 杉 (Metasequoia glyptostroboides)、五角枫(Acer truncatum)、三角枫(Acer buergerianum)、白玉兰(Magnolia denudata)、沙梨(Pyrus pyrifolia)、国槐、垂柳、垂丝海棠(Malus halliana)、白榆 (Ulmus pumila)、栾树、黄金树(Catalpas peciosa)、龙爪槐 (Sophora japonica var.pendula)、朴树、臭椿(Ailanthus altissima)、构树(Broussoneti apapyrifela)、法桐(Platanus orientalis)、小叶 杨 (Populussimonii)、山 楂 (Cotoneaster pinnatifida)、合欢(Albizzia julibrissin)、苦楝组成堤内密林和沿河的行道树;

3.2 一带——再生一条靓丽的亲水纽带

景观功能强调自然和谐,河道治理要求注重合理性的因素,应充分结合防汛通道,利用自然驳岸等现有的河道结构和旧河道所拥有的自然环境资源进行景观构建[16]。岸线是河道正常水位线与河岸的交线,与河流的景观关系最为密切,因此,在项目治理中将锦绣川河道定位为一条绵延于林中的具有多种功能的线性景观元素。在规划中沿河设置台地式种植台,在最高和最低水位之间的河底修筑若干道档土墙,淤泥回填墙体所围空间形成台地式湿生和水生种植台,在此种植台上铺设临水散步道,使人们在其上行走仿佛漂于水面或身临植物丛中,都够加深对水面和各种植物与生物的接近,由于水位的变化,这部分空间会在不同时段内完全或部分被水淹没,从而随水位的变化出现道路的高低错叠落。同时,这样的线性景观可结合道路、灯光、种植、标识系统成为休息座椅、亮化设施、科普展示、景观指示线等,将多样性与整体性、统一与变化融为一体。

图2 锦绣川河道概念性景观规划驳岸设计意向图

3.3 三段——因地制宜的过渡空间

3.3.1 自然足迹

该区段位于漂流广场和乡土风光两景点之间,作为从城市景观到自然景观的过渡,使游人随着景观变化,寻找到原生态的纯自然景观。该区段以自然绿化为主,其间布置3m步行主路、部分支路和休闲空间。

3.3.2 世外桃源

该区段位于乡土风光和亲水乐园两景点之间。该区段西侧以自然景观为主,东侧为保留的现有果园。游人在充分感受原生态的景观之后,仿佛已远离喧嚣,平和恬静的村庄、果实丰硕的果园,都使人有置身世外桃源的感觉。

3.3.3 锦绣山川

该区段位于亲水乐园和生态野岛两景点之间。该区段西侧仍以果园为主,东段逐渐趋于湿地景观,保留长势较好的现状树木,充分利用现状资源,打造休闲、安逸的自然景观。

3.4 五点——彰显多元化主题元素空间

根据位置及功能的不同,锦绣川河道景观自下游向上游分别设计了不同主题的五个景点,对每个景点做出相应定位,控制其规模。在空间序列上,按照动态—静态—动态相互穿插的顺序发展,使人们可进入的空间流动起来,与流水空间和周围的商业环境、居住环境相融合。

3.4.1 漂流广场

这是一个以漂流为主题的富有特色的休闲环境。节点长度约800m,宽度150~300m。沿河岸地带主要体现主题中的砂元素,石沙滩与滨河的道路相融合,最大限度的扩展人们的亲水空间,滨水休闲区南侧由于水流速较缓,常水位状态时人们可在此进行嬉戏休闲,享受滨水区独有的乐趣,石沙滩与植物景观相融合的地带用开花植物和地被来衔接,作为水边开敞戏水空间的依托。同时,广场上的水杉树阵与靠近水岸的地方设施林下活动场地,为人们提供交往空间。

这个主题广场突出动水的欢快与跳跃,在设计中利用漂流河景的跌水景观布置水边的植物群落。该区域内主要以人的活动为主,因而在设计过程中充分考虑人的行为心理,在整合自然水岸的基础上表达主题元素,设计石滩景观扩大人们与河水的接触面,同时结合砂的主题元素,使砂景成为一种主要景观构成,有源头、空间上的收放,结合河堤水岸线,突出设计主题。在形式的利用上,如水上木栈道与水岸线的形状呼应,将人工景观与自然环境有机结合,创造出宜人的亲水空间意境。

3.4.2 乡土风光

该景点地处杨家洼上游,北侧临山,自然资源丰富,南侧地势开阔,窝铺桥段沿防洪堤外侧形成带状的乡土生境,一个由黑松、雪松、水杉、、五角枫、三角枫、白玉兰、沙梨、国槐、垂柳、垂丝海棠、白榆 、栾树、黄金树等大量乡土物种构成的丰富的生物景观。该景点在自然土壤上面铺设卵石以防洪水冲刷并满足水生物的生存需要,以尊重自然的水循环软化河底及河坡,使河水回归为生命系统。河堤采用疏树草地,河岸采用自然型驳岸,以石块木桩等生态材料结合植被和小景观护岸,从而形成一条驻足休憩和观景的边界场所。

3.4.3 城市印象

该景点地处钓鱼台上下游,现存景石、迎客松和大片果木资源,利用拦水坝将水汇集,形成具有一定规模的水面。作为自然生态公园,结合南山北水特征,分别建成南段河川森林带,北段自然水泽空间,培育出多样的自然面貌、生物景,丰富的河川景观环境。

3.4.4 亲水乐园

该景点地处东西陆家庄河段,南侧临近327省道,河谷宽阔,自然景观条件较好。规划长度600m,面积约5hm2。该河滩地采用复式设计,根据水位的变化及水深情况,对滩地断面加以修改,根据需要布置亲水平台,既避免洪水威胁,又丰富滩地景观。河床石与起伏的草地结合,形成一条连续的绿色走廊,以适于当地居民散步、慢跑、游戏等活动。除了景观营建之外,亲水空间的创造还注重运用地形形成能减弱干扰的步行系统,从而改善了道路通达性,重点地段开辟小广场,满足了居民的日常游憩,也增加全镇居民的休闲娱乐场所和环境容量。

3.4.5 生态野岛

该景点地处锦绣川水库大坝坝下,长度650m,宽度100~200m,地势较低,两岸树木茂密,规划面积约7hm2。岛上以水杉为主的绿景漂于水上,在满足防洪的要求下,以栾树、黄金树、龙爪槐、朴树、臭椿、构树、法桐、小叶杨、山楂、合欢、苦楝等自然乡土植被景观为背景丰富自然型河道的设计内涵,种植或至于繁茂的湿生植物中,或嵌入野草地,使水中景观与使用人群、与河岸浑然一体。

4 结语

乡镇河流是乡镇中最有生命力的景观形态,传统的河道规划措施改变了河岸、河床的自然特征和重要功能,破坏了河道两岸的生态环境,不仅削弱了视觉的美感,也扼杀了乡镇绿线,使得人们不能获得良好的亲水性,使河堤失去景观活力,同时带来了一系列安全问题。合理的的河堤景观必须强调景观个性,模拟自然河道,依据景观生态学原理规划设计,从而构架出可持续发展的城镇生境走廊。

[1]王清君,马自学.北票市河道水环境整治措施探析[J].黑龙江水利科技,2011,39(1):41 -42.

[2]庞继高,张鹏.城市河道生态治理探讨[J].水利科技与经济,2012,18(5):378,415.

[3]王新军,罗继润.城市河道综合整治中生态护岸建设初探[J].复旦学报(自然科学版),2006,45(1):120 -126.

[4]段天顺.关于北京城市河湖整治的思考和建议[J].北京城市规划,1999(1):33-38.

[5]万方浩,郭建英,王德辉.中国外来入侵生物的危害与管理对策[J].生物多样性,2002,10(1):119 -125.

[6]Kondoh A.J..Nishiyama.Changes in Hydrological Cycle Due to Urbanization in the Suburb of Tokyo Metropolitan Area Japan[J].Advanced Space Research,2000,26(7):1173-1176.

[7]Russell R.C..Constructed wetlands and mosquitoes:Health hazards and management options [J].Ecological Economics,1999(12):107-124.

[8]Grayson J.E.,Chapman M.G..The assessment of restoration of habitat in urban wetlands[J].Landscape and Urban Planning,1999(43):227-236.

[9]朱永祥,彭月琴.太原市生态河道护岸初探[J].科技情报开发与经济,2007,17(5):279 -280.

[10]李力,宁军,张浩.城市生态河道建设方法探究[J].南阳师范学院学报,2010,9(9):72 -74.

[11]杨晨.关于南京老城区城市河道生态景观设计的交互模式探索[J].现代农业科技,2011(5):227-228.

[12]胡静波.城市河道生态修复方法初探[J].南水北调与水利科技,2009,7(2):128 -190,133.

[13]刘洋,李同升.城市滨水区景观规划设计探析——以成阳渭河滨水区为例[J].西北林学院学报,2009,24(4):192 -196.

[14]张谊.论城市水景的生态驳岸处理[J].中国园林,2003,19(1):52-54.

[15]鲁敏,郭振,宁静.湿地园林:生态、湿地、地域文脉与园林美的统一:滕州荆泉风景区园林景观规划设计[J].山东建筑大学学报,2010,25(1):54 -57.

[16]Ehrenfeld J.G..Evaluating wetlands within an urban context[J].Ecological Economics,2000(15):253 -265.