我国历史学类学术集刊的发展现状及趋势展望

■尚莲霞

历史学集刊是指“以书代刊”的形式,连续出版的史学类学术刊物。改革开放三十多年以来,历史学集刊发展迅速,其对历史学的繁荣起到积极的推动作用。据笔者不完全统计,目前存在的历史学集刊达到50种。对此类集刊的现状进行全面分析,把握其特点,总结其发展经验及不足之处,对提升历史学集刊的学术水平及影响力具有重要的意义。

一、历史学类学术集刊的发展概况

历史学类学术集刊是20世纪的产物,它的历史最早可以追溯到清末民初,但是,它的大规模出现却是在改革开放以后,尤其是20世纪80—90年代。由于人文社会科学得到了大力发展,有力地推动了我国历史学类集刊的蓬勃发展。20世纪80年代以后,随着研究环境的改善以及西方各种史学思潮和史学方法再度涌入中国,历史研究进入了高度繁荣期。20世纪80-90年代,历史学集刊集中出现,共有29种历史学集刊创刊,20世纪90年代初期,随着社会体制转型的深化,市场经济对学术研究产生严重冲击,使得历史学集刊的发展出现暂时性的低迷。20世纪90年代后期至21世纪初期,随着国家“科教兴国”政策的落实,促进我国人文社会科学的繁荣和发展,尤其是21世纪我国现实的政治、经济和文化生活为历史学集刊发展提供了空前广阔的舞台。历史学集刊本着与时代同行,与历史共进的优良传统,关注现实生活,努力做到历史感与现实感的统一,历史研究体现出鲜明的时代精神,同时,这也是新世纪历史学集刊发展的责任和使命。

经统计,从20世纪80年代至今,共出现了约50种历史学类学术集刊。其中,有17种是从20世纪80年代创办的老集刊延续下来的,有10种是20世纪90年代创办的,另有23种是2000年后新创办的。统计如下(见图1):

图1 1980年以来历史学类集刊创办情况

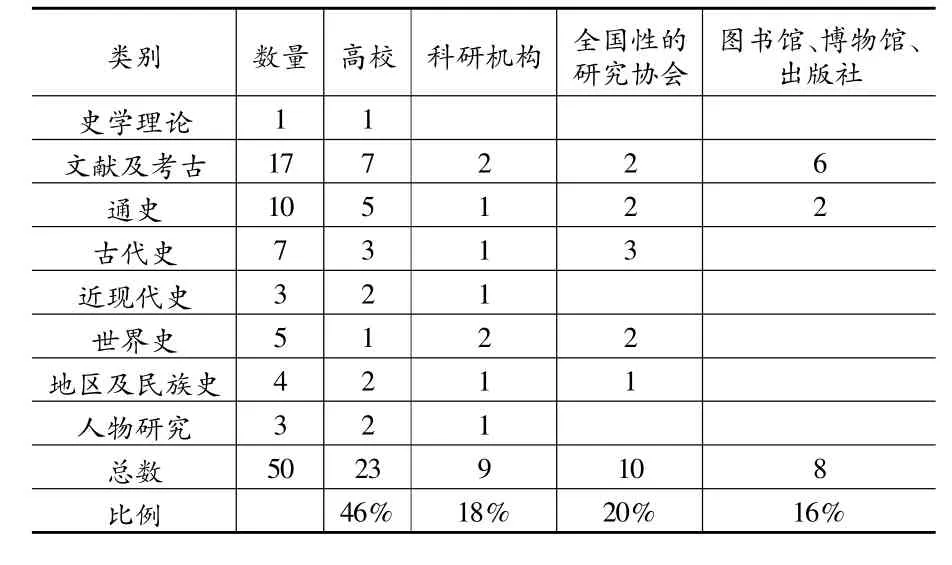

从统计数据来看,我国目前存在的50种历史学类学术集刊主要可以归为史学理论、文献及考古、中国通史、中国古代史、中国近现代史、世界史、地区及民族史和人物研究等7个大类,具体分布情况如下(见表1)

表1 创办主体

从表1可知,第一,由于学术集刊通常是由一些具有较高学术声望的著名学者主持,因此,他们的学术水平和学术声誉往往比较高。许多集刊是由本学科的领军人物主持编务,因此往往吸引了本学科领域的一些具有影响力的著名学者为之撰稿,从而使自身成为本学科领域中具有较大学术影响力和较高美誉度的专业性集刊。第二,从主办单位及编委会来看,历史学集刊可谓有强大的学术阵容。一般而言,主办单位主要有知名高校、科研机构、全国性的研究协会、图书馆及博物馆等。其中,由高校创办的历史学集刊占46%,全国性的研究协会创办的集刊占20%,科研机构和图书馆博物馆、出版社等机构创办的集刊数量分别占18%和16%,显而易见,高校占绝对优势。第三,由于高校的学术力量集中,专业性强,已经成为历史学集刊创办的主导力量。而事实上,高校创办的集刊,均集中于历史学研究较强的17所高校。其中,北京大学、北京师范大学、复旦大学、华中师范大学、四川大学均有两种集刊,其他如清华大学、南开大学、南京大学、中山大学、华东师范大学、山东大学、西北大学、吉林大学、云南大学、贵州大学、暨南大学、安徽大学、浙江师范大学等各有一种。从上述集刊的编委人员分析,无论是否纳入现行的学术评价体系 (如中文核心或CSSCI来源刊物),其影响都是巨大的。这些史学集刊的主编、副主编、编委、顾问、名誉顾问等均为著名的历史学家。例如:何兆武、王学典、刘家和、马世力、钱乘旦、于沛、李剑鸣、侯建新、刘志琴、苏双碧、徐秀丽、葛剑雄、王奇生、罗志田、杨天石、矛海建、莫砺锋、阎崇年、王戎笙、周振鹤、胡阿祥、龚书铎、章开沅、李文海、周少川、庞卓恒、瞿林东、张海鹏、郑师渠、马敏、朱英、朱孝远、张广智、唐德刚、罗梅君(德)、方德万(英)、何瞻(美国)、柯伟林(美)、高念甫(俄)、萨马拉尼(意)、裴京汉(韩)、谷川道雄(日)、久保亨(日)、桥本秀美(日)、村上哲见(日)、叶嘉莹(加拿大)、饶宗颐(香港)、张玉法(台湾地区)等。

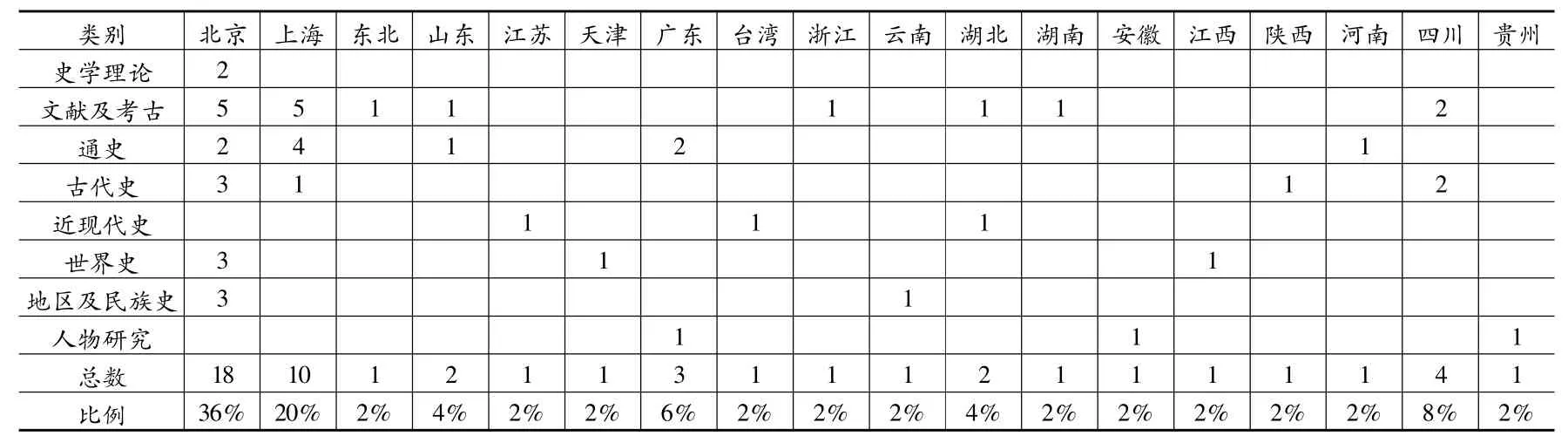

表2列举了历史学类学术集刊在地区上的分布情况,我们从表3的数据可以看出:目前学术集刊相对集中在经济、文化等比较发达、繁荣的地区,比如北京、上海、广东等地,其中尤以北京为最,北京作为全国政治、经济、文化中心,学术力量、学术资源自然非常雄厚和丰富,为历史学集刊的创办和持续发展提供了良好的外部环境和内在动力。同时,从表3的数据我们也可以看出,一些人物研究和地区及民族史研究集刊能够做到充分利用地方优势和资源。例如:广东省孙中山研究会创办的集刊《孙中山研究》和安徽大学胡适研究中心创办的集刊《胡适研究》等。总而言之,历史学类学术集刊在地域分布上存在严重不平衡性,文化发达地区相对较多,而中西部地区则相对较少。但目前已打破北京、上海等地单一格局,初步形成多层面、多地区并逐渐辐射全国各省市的局面。

表2 地区分布

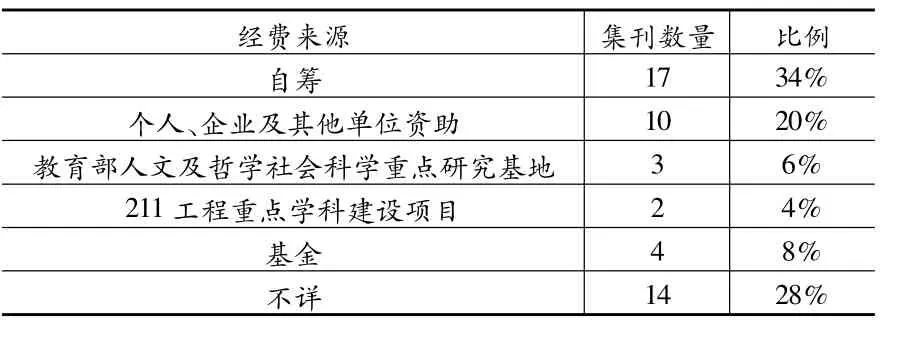

表3 经费来源

由表3可知,史学类集刊主要经费来源是主办方自筹,达到34%。从严格意义上讲,个人、企业及其他单位资助,亦可算作自筹的一种结果,其资金来源依然有不确定性。如此,自筹的比例则超过一半。经费问题,经常是制约史学集刊发展的瓶颈。如《满学研究》,由满族企业家陈丽华女士赞助,北京满学研究基金会注册登记。而该基金的利息,每两年只可资助一辑《满学研究》出版,因而其出版周期只能为两年一期。而基金运作的不稳定性,给集刊带来很大的影响。如中山大学主办的《论衡丛刊》,其出版周期亦为两年,1999年创刊时,由中山大学出版基金资助,到第二辑时,基金运作暂停,《论衡丛刊》亦陷入困境。时任校长的黄达人允诺出版资助,经中山大学校长助理、主管社会科学研究的梁庆寅教授以及当时主管财务的王珺教授的具体推动,集刊才得以延续。因此,经费是一个学术期刊能够稳定发展的重要保障,经费来源的临时性、非制度化对大多数史学集刊而言,是一个普遍存在的问题。

二、历史学类学术集刊出版规范和学术影响力分析

对于历史学集刊而言,2005年度CSSCI来源集刊的发布是一件大事,南京大学中国社会科学研究评价中心对我国当时学术集刊的状况进行调查。从定量(引文量、影响因子)、评价与定性(学科专家)评价相结合,评选出2005年度集刊33种,其中历史学类11种,这11种历史学集刊成为广大史学集刊进行自身建设的一个范本,将史学集刊事业推向一个新的高度。

从出版规范来看,大部分史学集刊都严格遵照《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》,在论文格式、摘要、关键词、正文、引文、参考文献、注释格式等方面达到了学术期刊的基本要求,表现出良好的学术规范意识。但从整体来看,目前存在的历史学类学术集刊还存在以下五个方面的问题有待进一步提高:第一,文章格式的不规范性。许多集刊缺少英文目录和英文摘要,在编辑工作上尚未严格按照国际通行的学术规范来操作。第二,出版周期和出版社的不稳定性。从出版周期来看,有40种集刊拥有稳定的出版周期,而其余10种集刊均为不定期出版。集刊的出版周期普遍比较长,半年刊6种,占12%;一年刊28种,占56%;两年刊4种,占8%;不定期或出版周期不详的占20%。这表明许多历史学集刊出版周期不规律,没有形成良好的出版周期制度。从出版社来看,有12种集刊先后更换过出版社,占了所有集刊的24%。第三,审稿制度的不规范性。大部分的集刊没有实行匿名审稿制度,审稿制度有待进一步规范化。第四,稿源的不公开性。稿源开放性严重不足,有8种集刊先后出版过学术会议专集或纪念文集,占了所有集刊的16%,有的集刊的稿源只限于本院校或研究机构学者和研究生,存在着严重的“自产自销”问题。这也是目前部分集刊存在的共同点:影响因子为零,作者群和读者群开放程度低,基本为一个小“圈子”服务。第五,编委会人员兼职现象普遍。集刊大多由本学科领域的领军人物主持,因此可以吸引本学科的一些具有影响力的著名学者为之撰稿,所以集刊的编委会成员兼职现象非常普遍,例如,于沛、钱乘旦、已故学者季羡林的名字出现在四个以上的集刊编委名单中。

根据南京大学中国社会科学研究评价中心公布的CSSCI(2012-2013)来源历史学集刊名录,总共有16种历史学集刊和3种考古学集刊入选(见表4)。

其中,2005年历史学类11种入选,分别是:《中华文史论丛》(现已具有正式CN)、《魏晋南北朝隋唐史资料》、《中国社会历史评论》、《敦煌吐鲁番研究》、《中国古都研究》、《欧亚学刊》、《秦文化论丛》、《近代中国》、《唐研究》、《民国研究》、《宋史研究论丛》。2006-2007年历史学类仍为11种入选。2008—2009年历史学12种,考古学2种。直至2012—2013年历史学增加为16种,考古学3种。

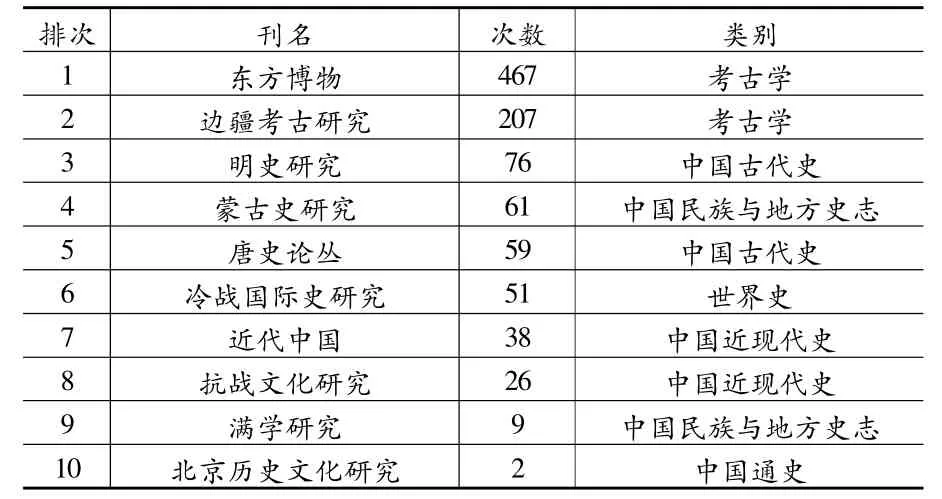

根据CSSCI被引文献篇数和次数 (2005-2010)来统计,排名前十位的分别是(见表5):

表4 -1 历史学类CSSCI来源集刊

表4 -2 考古学类CSSCI来源集刊

表5 历史学类CSSCI被引文献篇数和次数

从CSSCI被引频次数据来看,应该说考古学集刊的整体学术性在各史学类集刊中是最强的,被引次数遥遥领先,高达467次,说明考古学集刊学术质量较高、创新性较强。中国古代史、中国近现代史和中国民族与地方史志三类集刊办刊及出版状况良好,被引次数较好。世界史类集刊虽然只有1份排名前十位,但集刊被引次数良好,学术质量良好。中国通史类集刊相对较弱,被引次数较低。因此,各类集刊之间存在较大差距,反映了目前史学集刊整体状况的参差不齐。

三、前景与问题

随着哲学社会科学事业的繁荣发展,历史学类集刊出现新的发展、焕发新的活力将是一种必然的趋势。但是,我们必须清醒地认识到目前我国学术集刊总体上还处于探索期和成长期。首先,随着国家和教育部的持续重视和投入,一些高校和科研机构必然会获得越来越多的经费支持和政策倾斜,从而使学术集刊朝着更加稳定的方向持续发展。其次,随着国内学术规范意识的加强,学术集刊在文章格式规范化、出版周期制度化和推行匿名审稿等方面真正实现与国际学术规范接轨。再次,随着国内学术研究水平不断提升,学术集刊必将向着专业性强、学术影响力大和美誉度高的目标不断努力。

如何才能真正实现历史学类学术集刊的健康、快速发展呢?我们认为,可从三个方面入手。

第一,以CSSCI(2012-2013年)来源历史学集刊名录中收录的16种历史学集刊和3种考古学集刊为范本,积极引导学术集刊健康发展。因此,以既有成果为基础,建立一套科学的、合理的CSSCI学术集刊评估制度是至关重要的。

第二,集刊主管部门应进一步加大对集刊的监督和管理力度,建立有效竞争和监管机制,遵行“学术乃天下之公器”的理念,使集刊突破原有“圈子”,朝着开放性、可持续性和充满活力的方向健康发展。

第三,历史学集刊主办单位和学术同仁应当不断加强学术自律,提升自己的学术研究水平和编辑出版规范建设,从而使自身成为本学科领域中具有较大学术影响力和较高美誉度的专业性集刊。我们期待着,历史学集刊在外部条件和内部建设的共同努力下,为历史学研究取得创新性成果发挥更大作用。

[1]马晓军.2005年度CSSCI来源集刊述略[J].学海, 2007,(2).

[2]李学勤,王斯德.中国高校哲学社会科学发展报告1978-2008·历史学[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[3]尚荣.我国宗教学类学术集刊的发展现状及趋势分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2012,(4).

[4]孙乐强.中国哲学马克思主义类学术集刊的发展现状及趋势分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2012,(4).

[5]张耕华.新时期我国史学理论研究的嬗变[J].探索与争鸣,2008,(10).