陈林的后瑞安改革时代

■本刊记者 查英

6月20日,《南方周末》发表了一篇文章,题为《中国土地问题的要害不在所有制》。作者陈林的简介为:中央编译局比较政治与经济研究中心研究员、中国农村发展研究组组长。

6年前他曾是瑞安“红极一时”的挂职副市长,清华大学博士后。在当时浙江省委部署推进农村合作“三位一体”改革的大背景下,陈林直接领导了率先试点工作,浙江省委曾专门召开现场会,将此经验进行总结和推广。时任浙江省委书记习近平听取汇报后,评价陈林“学以致用”,“(这项改革)理论与实践的结合,对历史、对政策的把握,都恰到好处”。主流媒体纷纷报道,全国各地前来参观取经,学界也以此为研究样本,引起一时轰动。

《决策》记者见到陈林时,他正在上海参加一个相关的研讨活动。如今已是副局级干部的陈林,未能忘怀于三农。身兼中央研究机关的学术职务,他所领导的课题组,在沉潜多年后,即将在中央党校举行成果发布会。

中国式尤努斯

翻阅2006年至2009年有关浙江

三位一体合作组织的孕育成长,其意义并不限于“三农”问题本身,更不限于金融问题,而是对于整个社会体制改革具有杠杆效应。瑞安市的相关消息会发现,陈林这个名字多是与“瑞安农村合作协会”(简称瑞安农协)联系在一起。《浙江日报》2006年11月14日为此刊发整版通讯,名为“瑞安农协的乡村合作实验”。

当年40岁的朱应迪就是农协的受益者之一。他做的是扫帚生意,每逢秋季,用来制作扫帚的原材料“观音扫”供货上市,而一年就只有秋天一次。对于朱应迪来说,他必须在这个时候筹足所有的进货资金,才能保证接下来的一年里不缺少原材料。季节性的大笔生产投入需要的资金是朱应迪最头痛的问题,与朱应迪有类似困难的还有“扫帚村”200多户制作扫帚的人家。

以往朱应迪向信用社借钱,找村委会主任担保,要花好几天才批下来两万多元。而在这一年朱应迪通过合作社申请联保贷款,“带个身份证一下午就办好了,比往年还多了3万元,并且利息更低。”

朱应迪所在的合作社就是瑞安远近闻名的“扫帚村”成立的“扫帚合作社”,是在瑞安农协的引导下、由38户小规模扫帚加工户组建。为什么朱应迪的贷款程序变得更简单、额度变得更多了?

陈林说:“农民本身有着很好的信用,在亲朋邻里之间这种信用是长久积淀的。但是,这种信用很难超越地缘或者业缘的边界。农民对银行之所以缺乏信用,除了抵押物资源不足外,主要原因是两者之间的信息不对称,银行难以获得农民的信用,或者说农民的信用难以找到被银行接受认可的载体。”

陈林嫁接整合各种组织资源动了一个“手术”:“农村信用社组建合作银行并增资扩股后,原有社员作为合作银行的小股东同时加入合作协会,并通过合作协会托管持股合作银行,形成产权纽带;合作银行又依托合作协会,合作发展信用评级、互助联保,拓展营销网络,既控制银行风险又放大农村信用。”

在外界看来,这一金融架构与孟加拉尤努斯创建的“乡村银行”异曲同工,获得诺贝尔和平奖的尤努斯曾说:“如果我们把给予富人的相同或相似的机会给予穷人的话,他们是能够使自己摆脱贫困的。穷人本身能够创造一个没有贫困的世界,我们必须去做的只是解开我们加在他们身上的枷锁而已。”“为草根而创新”是尤努斯的一句名言,在陈林领导的改革试验里人们似乎也能找到“中国式尤努斯”的味道。

与之不同的是,囊括金融合作的“三位一体”的架构,还包括流通服务、科技推广等方面。按照当时浙江省关于“农民专业合作社、供销社、信用社‘三位一体’服务三农”的农村工作部署,瑞安农协在2006年3月正式成立时,有合作银行、供销联社等8家核心会员单位,以及百家农民专业合作社、农机合作社、村经济合作社作为其基本会员单位。即从金融合作开始,然后再将功能拓宽,农民合作的内容随之扩大到农资购买、产品销售、土地流转、资金合作等领域。

“瑞安农协引导的合作涉及传统体系内供销社、信用社与农民专业合作社的职能内容。此前,这些涉农资源长期处于分散状态,供销社、信用社和农民专业合作社等各自封闭发展,农资、农技、农机等机构也分属不同部门。要把这些部门资源整合起来是一项创新,也是一场乡村建设的改革试验。”陈林告诉《决策》。

美国卡特中心主任哈德曼博士曾到瑞安考察过,在考察交流中他把陈林比作“温州的杰弗逊”。或许他感受到了瑞安试验在更深层次的制度构建上的努力。“三位一体合作组织的孕育成长,其意义并不限于‘三农’问题本身,更不限于金融问题,而是对于整个社会体制改革具有杠杆效应。”陈林说。

“破”与“立”的改革辩证法

曾有一位专门研究改革人物的专家将咸安政改的宋亚平和陈林放在一起对比后,他认为是“立”与“破”的区分。陈林在推进“三位一体”改革试验时,面对利益的调整,他选择的方式是“在利益博弈中去找协调找平衡,并赋予其动力”。在挂职瑞安副市长之前,陈林是清华大学公共管理学院的一名博士后,有过基层以及中直金融机构的工作经验,沟通与协调对他来说也算驾轻就熟。“首先你对这个事情感兴趣,感兴趣之后就会去琢磨,琢磨多了就会有所领悟。”而客观上,作为挂职副市长,陈林不是“一把手”,不掌握“官帽子”也没有“钱袋子”,要将改革推进,困难显而易见。由此从主客观因素来看,“立”的方式是陈林当时推动改革唯一也是最好的选择。然而,也正因为涉及利益的博弈,使得改革遭遇重重阻力。

陈林和咸安政改的宋亚平是忘年交。说起宋亚平,陈林很尊重这位“老大哥”,觉得他“真是有勇气敢担当,下得了手哇”,自己则不得不干了一些“和稀泥”的事情。

陈林总结说,中西部改革“易破不易立”,东部改革“易立不易破”。例如在浙江、温州这些地方,经济改革曾有先发优势,“最主要的原因是他们原来的计划经济就比较薄弱、搞得远不彻底,所以新生市场经济比较容易‘立’起来。但是行政官僚体系的毛病,却一点也不比中西部少,这些毛病还通过经济杠杆进一步放大了。要‘破’这个旧体制,比中西部还要难。而‘立’个新东西,暂时还能撑段时间。”陈林告诉记者。

据一些“两会”代表、委员的调研指出,“三位一体”是合作组织,不是行政组织。合作事业需要志愿精神,而非官僚陋习,不能照搬行政套路陈规。“三位一体”服务三农,为农服务是全社会的事情,不是个别部门的特权或专利。然而部门利益的博弈往往致使改革缺乏后劲。总的来看,浙江等地率先开展的“三位一体”综合试点工作,其所取得的成效还是初步的,据陈林介绍,这项改革前期投入的成本并不多,甚至微乎其微。“这项工作开局顺利,但即便是在温州这片改革创新的热土上,也还是遇到挑战。温州向何处去?这是一个问题。”陈林说。

“这也不奇怪,根据力学原理,改革力量越大的地方,反改革力量也越大。”陈林接着解释。

记者说到采访宋亚平时,宋亚平曾说“哪怕再让我去一个偏远地区,二话不说打起背包就走”,陈林不假思索地说:“我原来也是这么想,不过,我们这些人所能做的,其实已经到了某种极限。现在是,尽人事,听天命。下一步的重大改革,需要顶层设计。来自地方和基层的经验,已经很多了。”

陈林在回答记者问“是否反思过”时爽朗一笑略带幽默道:“偶尔还是会做一些棋盘推演。战术上,多少犯有一些失误,战略上,基本没有大错”。“从个人的经验、能力、资源等各方面看,的确是有这些知识的储备、经验的储备才能推动一些事,另一方面,那时候除了热情与理想,好多东西也还是朦朦胧胧,要服从内心的召唤。”

在挂职瑞安副市长之前,陈林已经完成了这种“知识的储备”。挂职瑞安时,陈林年仅30岁,他曾先后于中科大、复旦、清华等高校求学——他是经济学硕士、管理学博士、政治学和社会学的博士后,就连令很多人发愁的注册会计师和律师资格考试,他也“顺便”考过了。“我就是喜欢换换地方换换学科学习点新东西啊。”陈林说起来并不刻意,显得十分轻松,“在中科大上的商学院,在复旦读的社会学博士,在清华做的是NGO。金融、财务、法律和管理等方面的专业训练是完整的。”这种跨学科的积淀对陈林来说“起到了很大的帮助。”

重建农发组

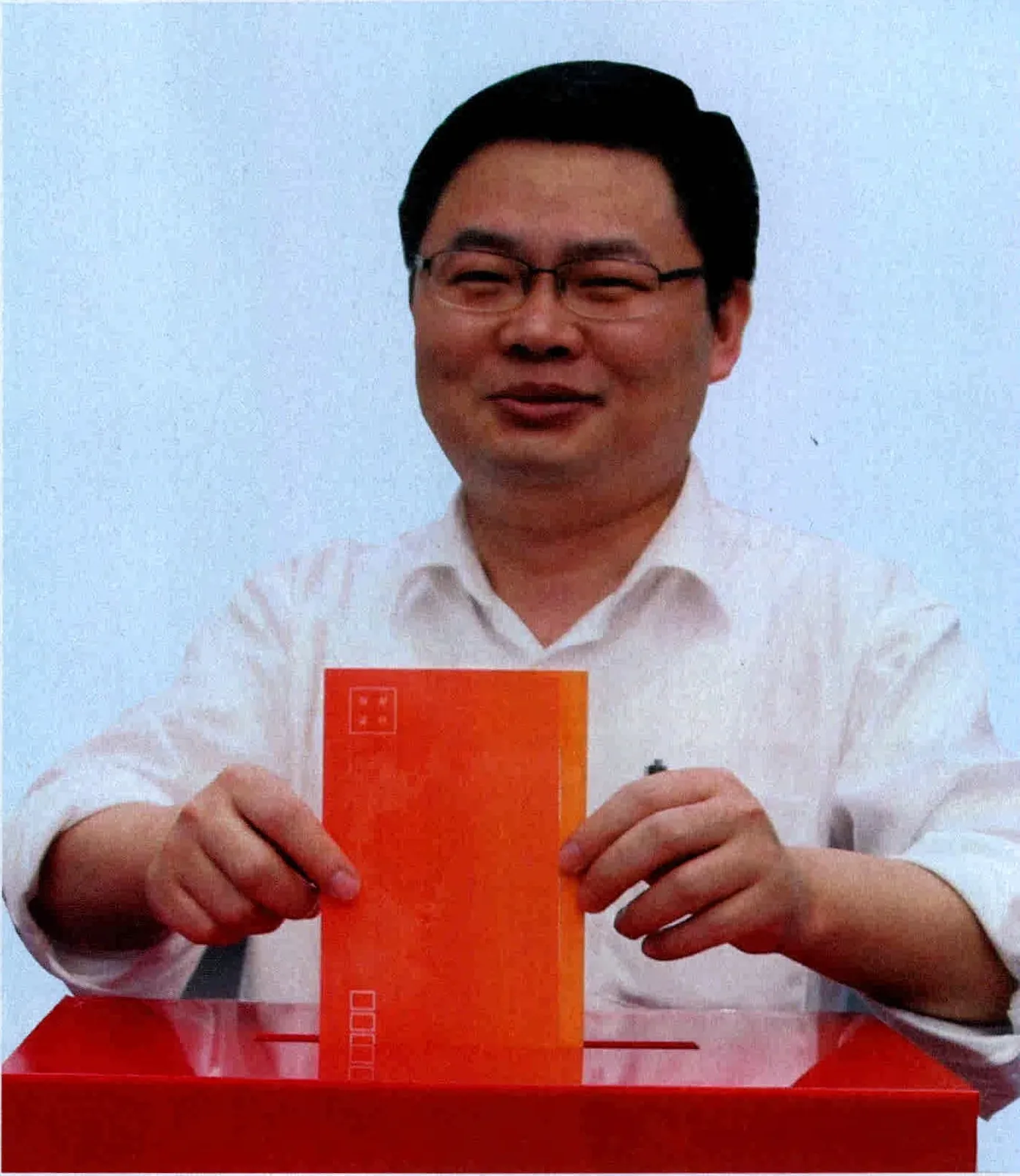

2007年第8期,本刊专访当时挂职瑞安市副市长的陈林,记录下一位博士后市长的改革情结。

几年来,陈林历任多个部门、单位的领导职务,并在中央编译局和多所大学兼任研究员、教授,指导研究生和博士后。

与普通人相比,陈林的精力显得更加充沛旺盛。“我较多的时间放在历史政治和‘三农’上,花了很多功夫研究这些东西。除了看书读报,现在网上的好文章也很多。多数时候,每天的阅读量大概会有十几万字以上吧。”

陈林打了个有意思的比喻说自己为什么对“三农”研究“情有独钟”:“就像一个女孩子喜欢某一个人,投入得越多就越难以自拔一样,自己被自己绑架了。”

这几年,在一些前辈的支持下,陈林牵头开始了中国农村发展研究组的重建工作,研究组由数十位中青年学者、地方官员、中央部委干部组成。“多年来,课题组成员学习和实践习近平同志的三农思想,积极推动基层的改革试点和经验推广。”陈林告诉记者。

农发组的前身是“中国农村发展问题研究小组”,从1980年9月开始组建到1981年2月成立,杜润生等人是其代表人物,在上世纪80年代,农发组在推进中国改革过程中起到重要作用。财经专栏作家柳红在2010年发表的《脚踏实地的农发组》一文中写道:“农发组把最基层的实践和创造、成绩和问题与高层决策、‘红头文件’联系在了一起,人人是笔杆子,个个杰出,在农村改革的实践和理论上,不断推进、深入。”“它更像一所没有围墙的大学,展开着一场崭新的‘上山下乡’运动。这是一个特殊的群体,发端于民间,又顶天立地。”“顶着高层决策者的支持;立足于农村的土地。这里没有权威,没有迷信,没有什么非要固守不可颠覆的秩序。”

翻看最近的媒体报道,陈林在《南方周末》发了一篇关于土地问题的文章,他认为土地问题的要害不在所有制,出路也并非“私有化”;土地问题更多是公权与私权的问题。5月份《经济观察报》刊登了他的《农村改革:‘三自一包’到‘三位一体’》的文章,与此同时《人民论坛》发表了他题为《统分结合,三位一体:习近平的“三农”情怀》一文。这些文章集中论述农村改革中的农民组织化、新型合作化问题。

从重建农发组的行动中也许能看出,陈林的某种理想,可能是想与当年农发组的影响不期而遇。“有什么是能留得下的?”陈林反问道。

上一个农发组的成员,大都年逾花甲。其中有的人身居庙堂,有的人散落江湖。30多年过去了,新生代的力量正在成长。