张店油田南38区块优快钻井技术研究与应用

尉富平,冯小科,伍虹宇 (中石化河南石油勘探局钻井工程公司,河南 南阳473132)

黄磊 (中石化河南油田分公司石油勘探开发研究院,河南 南阳473132)

王涛,王卓 (中石化河南石油勘探局钻井工程公司,河南 南阳473132)

张店油田南38区块位于河南省唐河县张店镇,构造上位于南阳凹陷张店鼻状构造带。南38区块构造轴向近南北走向,含油面积1.5km2,含油高度150m。北部的3#断层为该区块的油气主力断层,含油气目的层段断层倾角20~28°。该区储层岩性以灰色细砂岩和粉砂岩为主,少量中-粗砂岩和含砾砂岩;岩石成分以石英为主,长石次之;分选性中-好;磨圆度次棱-次圆;胶结物以泥质和灰质为主。为动用该区的储量,尽早建成新的产能,进一步加大开发力度,2012年在该区块部署多口生产井。但由于该区块地质条件复杂,钻井施工难点多,而且是新开发区块,缺乏完善的钻井施工方案,导致钻井施工周期较长,钻井速度较低;为此,研究出了一套优快钻井技术,提高了钻井速度,为油田增储上产起到了积极作用,值得进一步推广应用。

1 钻井主要难点

张店油田南38区块由于地质条件复杂,钻井施工过程中易出现钻头故障,井斜难以控制,井壁垮塌、电测遇阻等情况时有发生,是河南油田井下故障频发区块,导致该区块机械钻速低,建井周期长。钻井施工中主要存在以下技术难点:①钻头选型不适合该区块地层特点,制约了钻井机械钻速的提高,造成钻井周期长,成本高。②钻井参数选择只凭现场经验,选用不合理,未得到优化。③地层倾角较大,直井段井眼难以控制,经常由于直井段井斜过大,需要提前下螺杆定向。④钻井液性能不能满足该区块的钻井施工。中部地层泥岩、页岩较多,易吸水膨胀,井壁掉块严重,造成起下钻困难等井下复杂。

2 优快钻井技术研究

2.1 优化钻头选型

2.1.1 钻头选型方法

钻井实践表明,钻头的使用效果如何,对一口井的钻井速度、钻井成本等效益指标影响很大,而钻头的使用效果又首先取决于钻头选型是否合理[1]。

2.1.2 钻头优选方案

通过对张店油田南38区块以往施工的多口井地层特性和实钻情况进行综合分析,对该地区各层段地层可钻性进行详细研究,初步选定各井段的钻头型号。对初选出的钻头进行现场试验,根据现场钻头试验结果对钻头的适应性进行进一步筛选,最终选定该地区分井段钻头类型,做出分区块分井段钻头优化设计。

1)南38区块上部地层 (垂深0~1000m)地层松软,软泥岩较多,地层可钻性较强。由于上部地层含有小段砾石夹层,对PDC钻头复合片损伤较大,不适合该井段使用;上部地层松软,钢齿钻头机械钻速较高,可有效抵抗砾石层的破坏,且牙轮钻头的 “自洗”功能可有效防止钻头泥包;因而上部地层选用钢齿钻头,配以适当的钻具组合。通过钻井现场实践表明,优选出的钻头适应南38区块的地层特点,对提高钻井速度起到了重要作用。

2)中部地层 (垂深1000~1900m)泥岩发育,地层水敏性强,泥岩易吸水膨胀,发生剥落掉块,钻进该井段经常出现掉块、井垮现象。地层倾向180°、倾角13~18°,钻进时井眼易斜,方位通常向正北方向漂移,由于直井段井斜增长过快,导致需要提前使用螺杆定向。在该井段优选了PDC钻头,配以适当的钻具组合和优化的钻井参数,既能提高机械钻速又能满足井深质量要求,取得了较好的效果。

3)下部地层 (垂深1900~2600m)泥岩、油页岩夹层较多,且岩性致密,可钻性差。以往使用牙轮钻头钻进,机械钻速低。由于地层较为致密,需多只牙轮钻头,起下钻次多延长了钻井周期,牙轮钻头成本导致单井成本增加。通过对地层可钻性分析,选择复合片尺寸小、5刀翼的PDC钻头钻进,使机械钻速明显提高,并减少了起下钻次数,大大节约了钻井成本,取得了良好的应用效果。

2.2 优化钻井参数

2.2.1 钻井参数优选方法

从钻速方程[2]可以看出,钻速与钻压成线性关系,与转速成指数关系。不同的地层需要不同的破岩的机械能量,而钻压和转速在钻速的总变异中所占权重分别为21.84%和41.66%,这两项共占63.5%,从钻速的角度来讲,当一口井井位确定后,钻压、转速是影响机械钻速的最主要因素,且钻压和转速在不同井深对钻速的影响程度亦不同。为确定钻压和转速的合理匹配,优选钻井参数,在钻井施工现场进行了钻压和转速优选试验:①根据各钻机特性,在不同井深各挡转速分别寻找与最快钻速相匹配的钻压为该转速下的最优钻压;②按厂家推荐的钻压转速值,转速钻压组合的钻速最快就成为该井段的优选钻压、转速;③通过试验应用效果来确定优选出的转速对钻速,校验最优钻压及转速;④用钻速的增加和钻井成本的大小来衡量钻井参数优选的效果。

2.2.2 钻井参数优化方案

南38区块,中上部地层泥岩较多,易发生泥包,PDC钻头钻进过程中,钻压不易加太大,防止钻头泥包。经过试验以较小的钻压即可达到理想效果,盲目增大钻压,不仅机械钻速提高不多,而且易发生泥包钻头起钻,增加钻井周期。

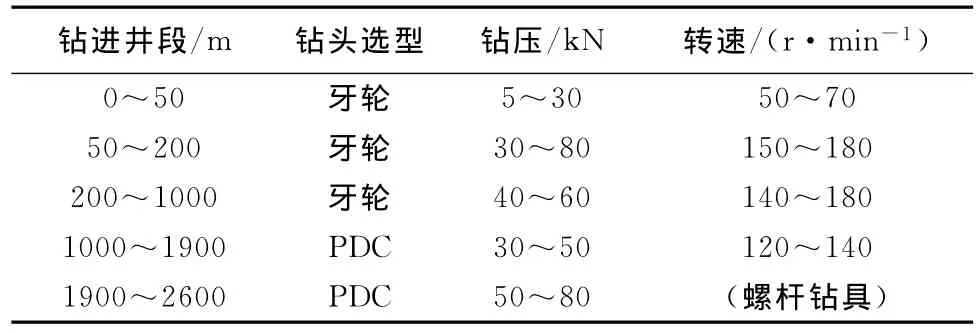

通过各井段现场试验,并对取得的试验数据进行分析,制定出了南38区块分井段钻井参数优化方案 (见表1)。

表1 南38区块钻井参数优选方案

2.3 井身质量控制技术

该区块上部地层由于倾角较大,井眼易斜,井眼轨迹控制困难。在南38区块施工的张1123井二开使用满眼钻具钻至1573m,井斜达到13°,给后期定向增加了难度。

2.3.1 直井段井斜控制

目前,国内外防斜打直技术归纳起来主要有刚性满眼防斜技术、钟摆力纠斜防斜技术、离心力防斜纠斜技术、利用钻具弯曲防斜纠斜技术、导向钻井防斜纠斜技术及井下专用工具防斜纠斜技术等。经过分析认为刚性满眼防斜技术、钟摆力纠斜防斜技术适合该区块的井身质量控制[3]。

根据以往施工井总结分析发现,1000m以内井斜增长较小,井斜变化幅度较大的主要集中在1000m以下井段,因此综合考虑施工机械钻速和施工难易程度,上部地层使用了双扶钟摆钻具组合,如果井斜较大,也可通过控制钻压和转速来控制井斜。中部地层,井斜易突增且地层压实程度高,为控制井斜和保证机械钻速,选用了三扶满眼钻具组合。

由于地层具有倾角大、易倾斜的特点,在操作方面要处理好地层交接面及断层问题。划眼时,控制好划眼速度,并根据井斜情况及时调整钻井参数。

2.3.2 定向段井身质量控制技术

在定向段应根据井眼轨迹情况决定下部钻具组合并确定钻进参数,进入稳斜井段后应尽可能采取PDC钻头配合螺杆+转盘复合钻进。一方面可以及时监测井眼轨迹,适时进行调整,确保井眼轨迹平滑,有利于后续作业的施工安全;另一方面由于PDC钻头要求钻压小,可有效减少钻铤的使用数量,减轻了钻具负荷,有利于减小黏吸卡钻等井下故障发生[4],有效提高机械钻速。特别是对一些控制段较长的井其效果更为突出。

2.4 井壁稳定技术

针对井壁失稳的现象,分析主要是由于钻井时间长,泥页岩膨胀、水化造成井壁垮塌掉块[5]。根据该区块井壁垮塌周期、压力,一是优化钻井液性能,提高钻井液密度,根据该区块地层测压计算和施工现场总结,在垂深1700m以后要将钻井液密度提高至1.18~1.22g/cm3,增加液柱压力,同时提高钻井液的抑制能力,可有效地抑制井壁失稳现象,加强现场钻井液性能维护和处理,加足大分子包被剂、防塌剂,严格控制失水,可减少钻头泥包保持井眼稳定;二是严格控制钻井过程中及完钻后空井时间,及时下钻通井,减少停等时间,防止空井时间长钻井液浸泡导致井眼失稳,保障井眼畅通和稳定。

3 应用效果

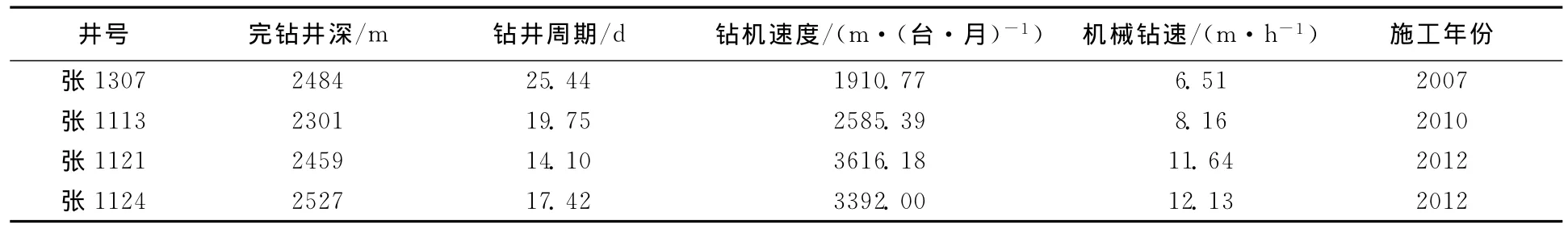

表2是近5年来在张店南38区块所钻开发井的技术指标对比。从表2可以看出,张1307井、张1113井平均井深2392.5m,平均钻井周期22.6d,平均钻井速度2248m/(台·月),平均机械钻速7.33m/h,2012年通过研究张店南38区块优快钻井技术及现场应用于张1121井、张1124井,平均井深2493m,较之前增 加4.2%;平均钻井周期 15.67d,较之前降低30.6%;平 均钻机速度3504.09m/(台·月),较之前提高35.8%;平均机械钻速11.89m/h,较之前提高38.3%,大大提高了机械钻速,缩短了建井周期,节约了钻井成本。

表2 南38区块钻井技术指标对比

4 结论与认识

1)通过张店油田南38区块分井段优化钻头选型、钻进参数及钻具组合,大大提高了机械钻速;同时也有效地控制了井斜,确保了井身质量。

2)针对井壁失稳井段,通过提高钻井液的抑制性,严格控制失水量,提高钻井液密度,增加井筒液柱压力,减小空井时间等系列措施,有效解决了南38区块井壁垮塌掉块问题,保证了钻井顺利施工。

[1]赵金洲 ,张桂林 .钻井工具技术手册 [M].北京:中国石化出版社,2008.

[2]陈庭根,管志川 .钻井工程理论与技术 [M].东营:中国石油大学出版社,2006.

[3]刘希圣 .钻井工艺原理 [M].北京:石油工业出版社,1998.

[4]蒋希文 .钻井事故与复杂问题 [M].北京:石油工业出版社,2002.

[5]鄢捷年 .钻井液工艺学 [M].东营:中国石油大学出版社,2006.