竞技运动赛前训练探讨

杜 辉,盛一帆

赛前训练是依据超量恢复原理在运动员参加重大比赛前为创造优异成绩所做的专门性准备训练过程,目的是使运动员在重大比赛时表现出最佳竞技能力,创造出优异运动成绩。这一过程的跨度(即时间的长短)、训练内容的选择、方法手段的运用及运动负荷的安排,决定了赛前训练的效果。合理的安排赛前训练,对运动员能否在重大比赛中创造优异成绩,夺取比赛胜利,起着至关重要的作用。

1 赛前训练的定义及依据

运动训练学认为,赛前训练是为准备重大比赛而安排的专门训练[1]。但国内外一些研究学者对此有不同的理解和定义。哈雷把赛前训练定义为赛前直接准备阶段[2];田麦久将其定义为赛前中短期集训阶段[1];普拉托诺夫认为是国际高级运动员为了准备大赛,常在全年训练中安排一个补充大周期,让运动员直接有目的地准备参加重大比赛[3];还有的从时间划分上去解释赛前训练,但还没有一个明确的定义。教练员训练指南中对赛前训练的定义:广义而言,重要比赛前一个中周期的训练可视为赛前训练阶段;狭义而言,赛前训练往往指比赛数周或最后一个小周期的训练。赛前训练一般理解为凡是为参加特定比赛而进行的训练都可称为赛前训练。通常习惯性把赛前训练界定为临近特定比赛的一段较短时期的训练。赛前训练是赛前直接准备(即为迎接即将来临的重大比赛而专门安排的准备)的核心内容。

赛前训练的主要依据是超量恢复原理。前苏联学者雅姆波斯卡娅提出:1)在适宜的刺激强度下,运动肌糖原消耗量随刺激强度增大而增加;2)在恢复期的一个阶段中,会出现被消耗的物质超过原来数量的恢复阶段,称为超量恢复;3)超量恢复的数量与消耗过程有关,在一定范围内,消耗越多,超量恢复效果越明显[1]。在赛前训练中,教练员应依据超量恢复原理科学的具有针对性的对队员进行赛前调整,使其在正式比赛中发挥出最佳水平。

现代运动训练实践表明,合理的安排赛前训练,对运动员能否在重大比赛中创造优异的成绩、夺取比赛的胜利,起着至关重要的作用,系统地训练不仅能改变运动员的身体机能状态,更能使运动员的运动水平得到提高,并使运动员能在重大比赛中创造出最佳成绩,而运动员最佳竞技状态能否出现在比赛中则是赛前训练的关键所在[4]。

2 赛前训练基本内容和主要特点

2.1 赛前训练的基本内容

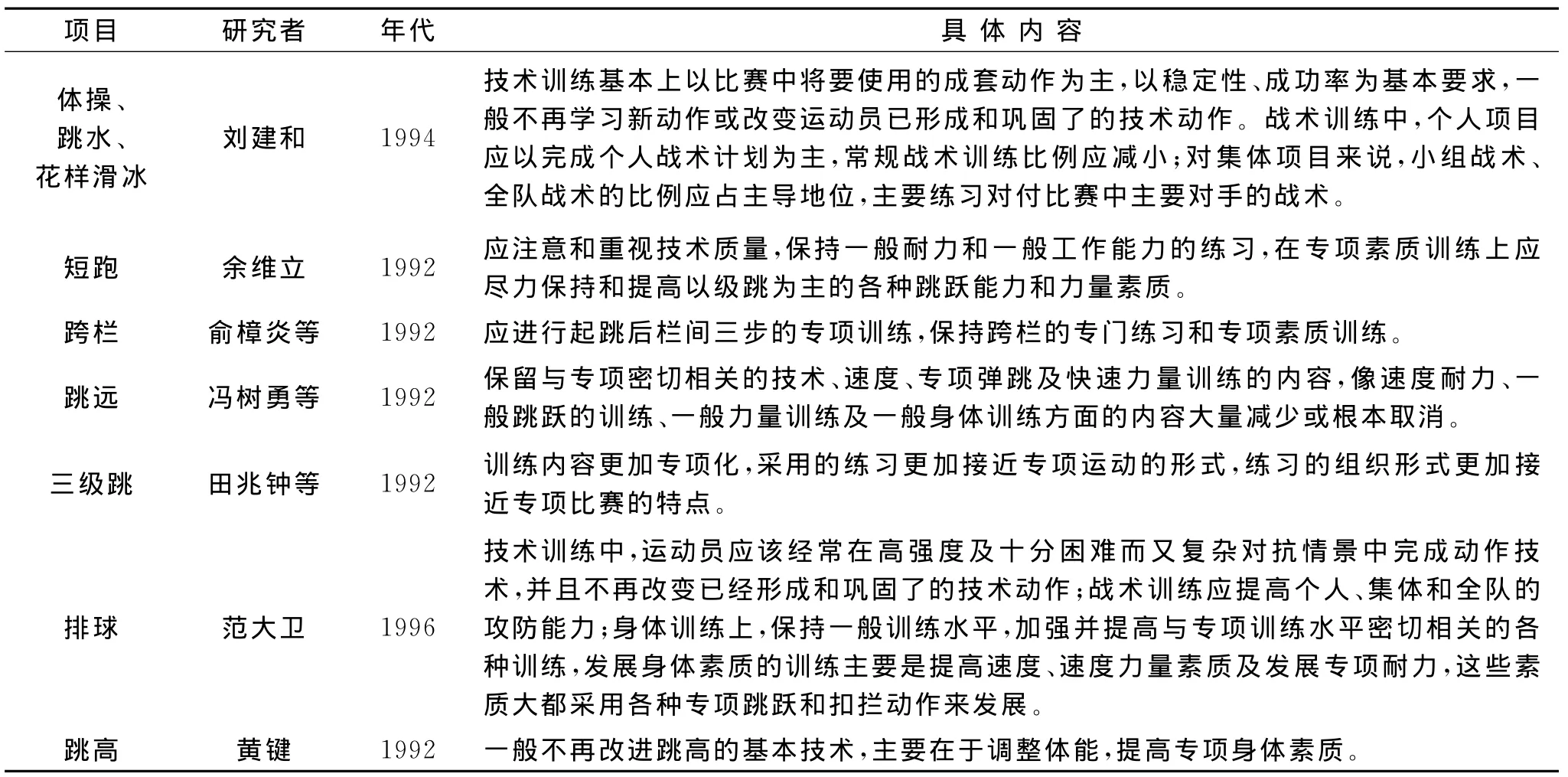

黄航等指出赛前训练内容的确定主要取决于赛前训练的主要任务、专项特点及运动员的训练状态等因素[3]。赛前训练内容应突出以专项需要为主,并大多是运动员熟悉并掌握的、具有针对性的、能直接为比赛服务的。运动训练学理论指出在赛前训练周,技能主导类对抗性项目的运动员应努力提高运用战术的能力,增加实战训练的比例。对集体项目来说,在赛前训练过程中,个人基本技术训练的比例应减少,而数人至全队的配合战术训练的比例应增加。各专项赛前训练的具体内容见表1[4]。

2.2 赛前训练的主要特点

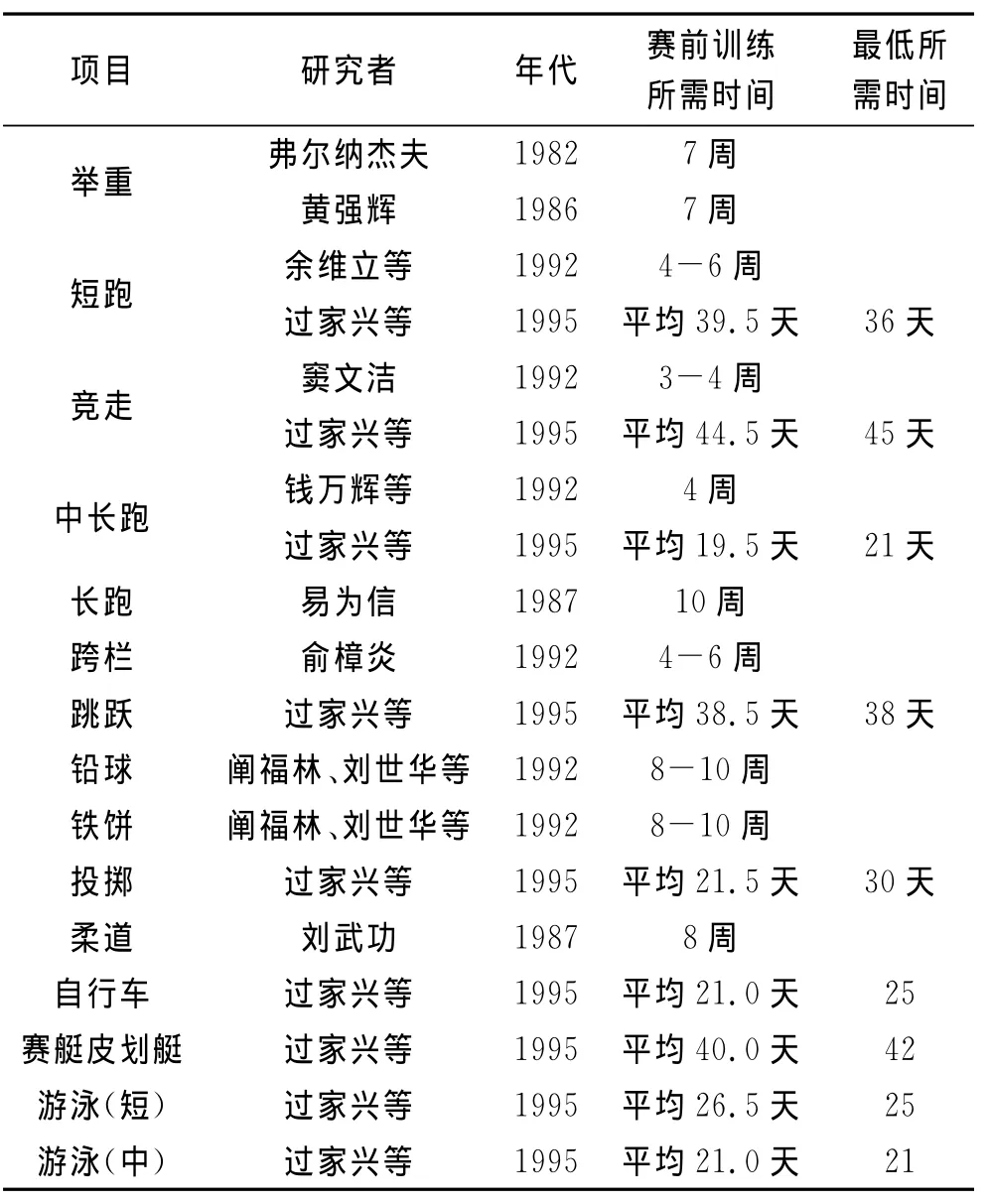

由于各种专项的不同,赛前训练的训练时间和训练负荷也各不相同。所以,赛前训练的主要特点是针对不同的项目安排不同的训练时间和训练负荷,以及训练负荷与训练时间的搭配。运动员赛前特别是重要比赛前,常常采用逐渐减少运动负荷的方法,促进运动员有机体从此前由于运动负荷积累所产生的疲劳状态中恢复过来,以使运动员处于最佳竞技状态,从而在比赛中创造优异的运动成绩[5]。博姆帕指出,使运动员的能力由赛前水平提高到竞技状态处于一个非常高的稳定阶段所需要的时间平均为4-6周[6]。吉布等建议,从较低的运动能力到竞技状态第一区段这一过渡阶段再到最佳竞技状态获得的阶段的时间因多种因素的影响不同,同时亦因不同专项运动的不同特点以及教练员的不同训练方法而各异,通常赛前训练阶段一般指比赛前6-8周的训练[7]。赛前训练阶段的时间长短和训练安排与年周期训练的特点、运动员的训练水平、竞技状态、恢复措施和比赛能力等因素有关[8]。各项目所需具体时间见表2[4]。

表1 部分专项赛前的具体训练内容

3 赛前训练方法

赛前训练阶段常用的方法手段有模拟比赛训练、测验赛及高原训练。

3.1 模拟比赛训练

模拟比赛训练大多采用模拟比赛环境、模拟对生理生化指标:血红蛋白,血尿素,肌酸激酶,尿蛋白、模拟战术等,主要是为了提高运动员对未来比赛的适应能力。

3.2 测验赛

测验赛主要是使运动员达到预定的比赛强度、检查训练效果、发现存在的问题,以便更有针对性地进行训练和恢复。

3.3 高原训练

高原训练作为赛前训练手段已受到诸多项目教练员的青睐。运动员在海拔1 700-2 400 m的高原训练时,受到运动缺氧和高原缺氧的双重负荷,呼吸心率加快加深,为适应高原条件下的训练,机体产生代偿性的变化,使肺通气量增加、心血管系统供氧能力提高,运动员的耐力水平随之提高。但高原训练法存在的争议也较大。中国国家游泳队教练组和科研组定期举行训练专题讨论,教练员对高原训练法的效果意见分歧较大:有些教练员认为高原训练提高有氧能力的效果很好,因此每年都要进行多次高原训练;而有些教练认为高原训练导致力量下降,对短距离运动员十分不利,因此多年不进行高原训练。实际上,对高原训练的适宜高度、持续时间、训练负荷、下高原参赛时机、运动员适应的个体差异等仍需要深入实践研究。通过访谈得出目前高水平运动员高原训练的一些趋势:1)高原训练的时间延长,由以往的3周21天延长到4-6周;2)高原训练的负荷强度增加,以往高原训练内容基本上以有氧为主,现在不仅安排专项力量,还增加负荷强度的训练;3)高原训练与比赛的衔接时间的新尝试,以往下高原日期距比赛日三周左右,先调整一周,后两周边练边调;现在下高原第二天就参加比赛,例如上海队外教David采用这种方法收到了良好效果。

表2 各项目赛前训练的时间安排

4 常用赛前训练的指标及其在不同项群中的应用效应

在赛前训练的研究用,最常用的是生理、生化指标。在运动训练实践中,科学合理地运用生理、生化指标来评定运动员机能状态,对控制训练负荷强度、判断运动性疲劳、合理的营养补充和预测运动成绩都具有特别重要的意义。冯连世等认为,在赛前应加强机能评定,合理地控制训练负荷,确保运动员以最佳机能状态参加比赛[9]。

4.1 常用检测的生理生化指标

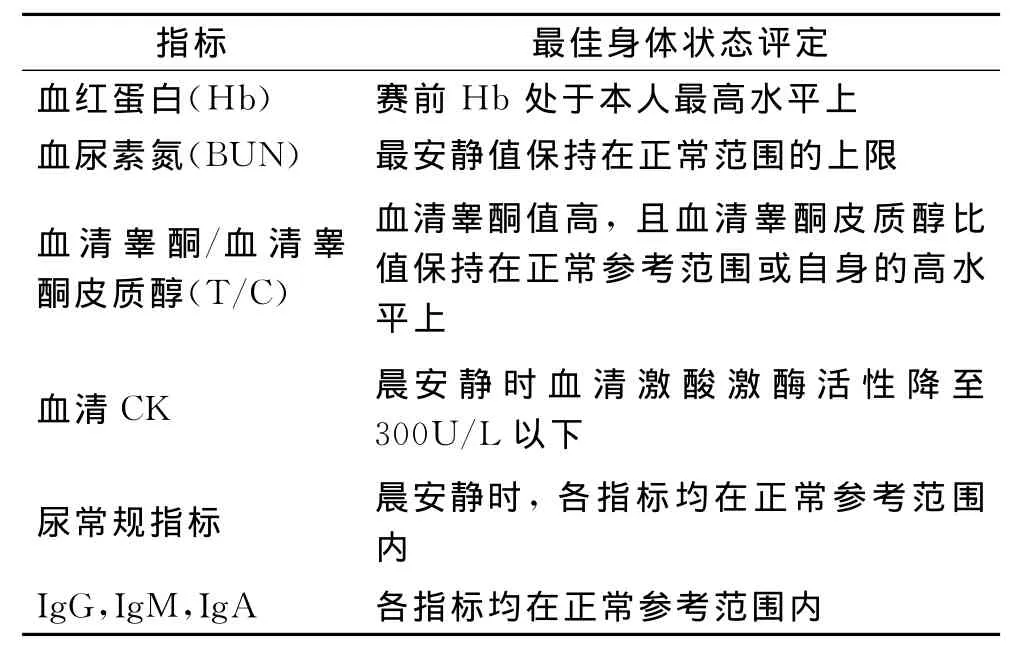

常用的运动员赛前身体机能综合评定的方法和指标见表

3[9]。

表3 运动员赛前身体机能的综合评定

4.2 不同项群赛前训练期间生理生化指标检测效应

陈小英和岳冀阳认为,目前,通过生化指标监测运动负荷并进行机能诊断最实用的指标仍然是血红蛋白和血尿素氮[10]。糜珏对游泳运动员血红蛋白浓度与赛前训练强度的关系进行了探讨,认为血红蛋白浓度不仅与运动量关系密切,而且在大强度训练期,运动量基本维持不变甚至有所下降,训练强度逐渐增加,这种训练对血红蛋白浓度也产生了深刻的影响[12]。冯炜权指出,血尿素是女子摔跤监控的常用生化指标[13]。BUN的变化与运动量、负荷强度、负荷时间关系密切。通过上述分析,发现不同项目运动员在赛前训练期其机能变化的规律各不相同,某一项目的敏感指标并不一定适用于其它项目,与此同时也应注意同一项目不同运动员之间存在的个体差异。

4.2.1 力量性项群

周越等将16名青少年女子铅球运动员根据运动员的成绩及身体条件配对分成2组,每组8人,将第一组训练量减少20%,第二组训练量减少60%。在经过2-3周的较大负荷量系统训练后,进行3周的减量训练,第1周2组均减少训练量10%-20%。第2周和第3周,第1组训练量比减量训练前减少20%,第2组训练量比减量前减少60%。在整个减量过程中运动强度保持不变或略有提高。测试减量训练前后运动员机能状态和专项成绩的变化。减量训练过程中血红蛋白在第1周的下降趋势可能与减量前的训练所造成的影响有关,在第2周和第3周表现为上升趋势,可能与训练量的减少而使机能状态回升有关。减量训练开始的第1周血尿素升高较多者,在减量训练的第3周大多表现出明显的成绩提高[14]。说明在减量训练开始周的训练是较为关键的,只有在使运动员的机体有较深的刺激时,才会在后期的减量调整中起到较好的提高成绩的效果[15]。

张漓等对中国男子古典摔跤运动员8人进行了赛前训练监测[16]。结果显示大强度训练后CK即显著升高,调整两天(48小时)后则明显下降,基本可以降至正常范围;对一个训练周期内大强度训练的连续监测发现,头3天训练后次日早晨血清CK基本呈一个递增趋势,且第3天训练后的次日CK显著高于头两天,表明血清CK对大强度训练的疲劳积累有灵敏的同步反映。另外大强度的摔跤训练可以使血睾酮水平显著下降,而皮质醇水平变化不大。说明训练计划基本符合原定的突出训练强度,减小训练量的原则。运动员T/C比值在大强度训练后和调整期无显著差别,说明机体基本无过度疲劳发生。总之,血清睾酮和皮质醇及两者的比值可作为总体评价运动员机能状况的指标,但由于其反映疲劳有一定的滞后性,需结合其他指标综合评价。

在力量性项群中,血清CK对大强度训练的疲劳积累有灵敏的同步反映,可以较好的对赛前训练进行评价。而相对的,血清睾酮和皮质醇及两者的比值数据,由于其反映疲劳有一定的滞后性,需结合其他指标综合评价。

4.2.2 速度性项群

张辉对6名备战第十届全运会的山东省400 m女子运动员的赛前生理生监测[17]。分别在早晨空腹取指静脉血测Hb、CK、BUN,并且此后每周测一次。依据运动员的具体情况制订了详细的训练计划。运动员赛前训练的时间安排共为6周,每两周为一个训练阶段。第一阶段为加量加强度阶段,第二阶段为调整恢复阶段,第三阶段为超量恢复和临赛阶段。监测发现,CK值、Hb值、BUN值对训练负荷的反应非常敏感[18]。CK不仅与运动的持续时间有关,与运动强度也有很大关系[19,20]。但CK值反映运动员机能变化情况具有一定的局限性,通常CK值只能反映近2-3天的训练强度对机体的刺激程度。BUN值的变化可反映机体对运动负荷量的适应,运动员完成运动量的大小与BU值有较明显的对应关系[21]。

任保莲观察一次大运动量训练课和400 m跑对女子田径运动员免疫球蛋白Ig A、Ig M、Ig G的影响,结果表明大运动量训练后即刻Ig A、Ig M显著升高,Ig G非常显著增高;恢复3 h后,Ig M仍然显著高于训练前水平,Ig A、Ig G已恢复到训练前水平[22]。

张原观察一次大运动量训练课对青少年男子短跑运动员免疫球蛋白的影响,结果显示,一次大运动量训练后即刻Ig A、lg M、Ig G显著下降,lg A最为显著,恢复3h后Ig A、Ig M、lg G均有所上升,但Ig A仍低于运动前水平[23]。

在速度性项群中,CK值、Hb值、BUN值对训练负荷的反应非常敏感,能够很好的对赛前训练进行评价。免疫球蛋白也比较灵敏的反应训练效果,但需要综合Ig A、lg M、Ig G三类,才能较好的进行评价。

4.2.3 耐力性项群

常莉伟等对吉林省女子马拉松队6名队员进行了生理生化指标监测[24]。在前5周赛前训练中,运动员的血红蛋白水平出现明显下降,全队平均血红蛋白浓度为136.5 g/L,最低时降低到129.0 g/L,说明这段时间的运动负荷对运动员产生了较强的刺激,这和教练员制定的训练计划十分吻合。因为前5周的赛前训练以高强度大运动量训练为主,每天2次训练课,运动通过机械性损伤、自由基产生等破坏了红细胞,造成了血红蛋白的降低。经过2-3周的调整,在训练后5周全队平均血红蛋白浓度达到了139.5 g/L,最高时候上升为145.5 g/L,说明强化训练期的营养补充保证和加快了运动员对运动负荷的适应。在赛前1周全队平均血红蛋白浓度维持在141.4 g/L,提示赛前运动员的身体机能状况较好,保持良好的竞技状态进入比赛。和训练前5周和后4周血红蛋白浓度的变化相比,全队的平均血尿素浓度变化不大。和血红蛋白浓度的变化相比,整个训练期的血尿素浓度变化趋势更符合训练计划的运动量和运动负荷的变化趋势。说明用血尿素来反映机体对运动负荷的适应性较血红蛋白更灵敏。血红蛋白浓度随负荷变化的速度较慢,表现出了对机能评价的滞后性,它反映一个训练阶段内身体机能对运动负荷累积的适应性[24]。赛前1周全队平均血尿素浓度为3.97 mmol/L,说明运动员对赛前的训练较为适应,恢复情况良好。

潘月顺等对22名优秀中长跑运动员赛前训练过程中的血尿素氮(BUN)指标进行监测和分析,结果显示有四种不同的变化形式:1)训练结束时BUN含量提高,并在休息日后恢复正常,即训练负荷合理;2)训练结束后BUN接近基础水平,即周训练量不足;3)训练结束经过休息日后,BUN仍保持高浓度,即训练过量;4)训练后BUN保持一定浓度,“运动值”上不去,“恢复值”也下不来,即运动疲劳的前兆[25]。

在耐力性项群中,Hb和BUN都可以很灵敏的反应训练负荷,帮助教练员调节运动负荷。

5 小结

赛前训练是运动训练的重要环节之一,好的赛前训练计划能使运动员在比赛时处于最佳竞技状态。由于运动项目的差异,对赛前训练安排也应有所不同,内容应突出以专项需要为主,如技能主导类对抗性项目的运动员应努力提高运用战术的能力,增加实战训练的比例。对于集体项目来说,应该增加多人战术配合训练,并且要根据项目本身的特点来安排赛前训练的时间与负荷。在赛前训练过程中,最常用的方法有模拟比赛训练、测验赛和高原训练。在对赛前训练常用检测的生理生化指标的探讨中发现,不同项群有其各自的灵敏指标,力量性项群的灵敏指标为CK,速度性项群的灵敏指标为Hb、CK、BUN,耐力性项群的灵敏指标为 Hb、BUN。要做到合理的安排赛前训练,除了掌握科学的理论知识,辅以科学的检测方法之外,还需要与运动实践紧密的结合才行。

[1] 体育学院教材编写组.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,1990.

[2] 哈 雷.训练学[M].北京:人民体育出版社,1985.

[3] 黄 航.赛前训练研究[J].安徽体育科技,1997(3).

[4] 韩 炜.赛前训练的研究进展[J].山东体育科技,2006(2).

[5] 矛 鹏.怎样培养颠峰尖子[J].山东体育学院学报,2008(10).

[6] 博姆帕,马 铁.运动训练理论与方法[M].北京:人民体育出版社,1990.

[7] 陈兴胜,冯 坚.田径赛前最佳竞技状态调控原则、训练时间及运动负荷的安排[J].上海体育学院学报,1997(2).

[8] 王保成.田径运动员的赛前训练与比赛能力[J].西安体育学院学报,1994(1).

[9] 冯连世,冯美云,玛炜权.优秀运动员身体机能评定方法[M].北京:人民体育出版社,2003.

[10]陈小英,岳冀阳.对高水平游泳运动员赛前训练的生化监测研究[J].中国体育科技,2003(3).

[11]St einacker JM.Physiological aspects of rowing[J].Sports Med,1993(1).

[12]糜 珏.血红蛋白浓度与赛前训练强度关系的探讨[J].南京体育学院学报,1999(1).

[13]冯炜权.运动训练生物化学[M].北京:北京体育大学出版社,1998.

[14]周 越,朱旭红.青少年女子铅球运动员赛前减量安排与身体机能变化规律的研究[J].中国体育科技,2005(2).

[15]Mair baurl H.Red blood cell f unction in hypoxia at altit ude and exercise[J].Sports Med,1994(15).

[16]张 漓.中国古典式摔跤运动员赛前训练的生化特点及技能评定[J].中国运动医学杂志,2002,21(2).

[17]张 辉.山东优秀女子400 m跑运动员赛前训练负荷分析[J].山东体育学院学报,2009,25(6).

[18]Mar ks S.T.Effects of training stat us and exercise mode on endogenous steroid hor mones in men[J].Appl.Phsiol,2004.

[19]Brandtra,Pick Owsky M.A.Conservation of energy incompet it iveswi mm ing[J].Biochem,1995,28(8).

[20]Hort Obagyi T,Denah Ant.Variabil it y in creat ineknase:met hodological,exercise,and clinically related factors[J].Int J Sport Med,1989(10).

[21]Nicholson G.A.Variable distribut ions of ser u m creat inekn as ereference values.Relation ship to exercise activity[J].Neurol Sci,1985(2).

[22]任保莲.一次大运动量训练课和400 m跑对女子田径运动员Ig A、Ig M、Ig G的影响[J].北京体育大学学报.2004(6).

[23]张 原.一次性大运动量训练后不同实相集体免疫机能的变化[J].北京体育大学学报,2008(6).

[24]常莉伟.吉林女子马拉松队运动员营养补充方案和监测指标变化的研究[J].吉林体育学院学报,2008,24(6).

[25]潘月顺,蒋津君.优秀中长跑运动员赛前训练学尿素氮(BUN)变化特征分析[J].天津体育学院学报,2007(3).