社会主义法制建设的新课题——网络舆情与司法权运行良性互动机制研究

孙莉玲

(东南大学外国语学院,江苏南京 210096)

一、引言

目前,加强网络立法的呼声越来越高,充分说明:一是网络对国家政治生活和人民群众的日常生活产生了重大影响;二是发展健康向上的网络文化,维护公共利益取得共识;三是人们借助网络进行意愿表达的社会行为需要法律约束。通过网络汇聚的舆情信息广泛并深度地影响着国家政治生活与社会生活,包括影响着司法活动本身,这对社会主义法制建设提出了新课题和新挑战。中共十八大报告强调,要加强重点领域立法。2012年12月28日十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《关于加强网络信息保护的决定》。在实现完善现实社会法律的同时,加大网络空间、虚拟社会的立法受到政府、学者和社会的广泛重视。

舆情,是指“在一定的社会空间内,围绕中介性社会事项的发生、发展和变化,作为主体的民众对作为客体的国家管理者产生和持有的社会政治态度。”[1]是国家决策主体在决策活动中必然涉及的,关乎民众利益的生活、生产等社会客观情况,以及民众在认知、情感和意志基础上,对社会客观情况以及国家决策产生的主观社会政治态度。网络舆情是“通过互联网表达和传播的,公众对自己关心或与自身利益紧密相关的各种公共事务所持有的多种情绪、态度和意见交错的总和。”[2]网民的舆情呼声,已然成为引导和影响社会舆论的主要力量。

二、网络舆情对司法权运作的介入

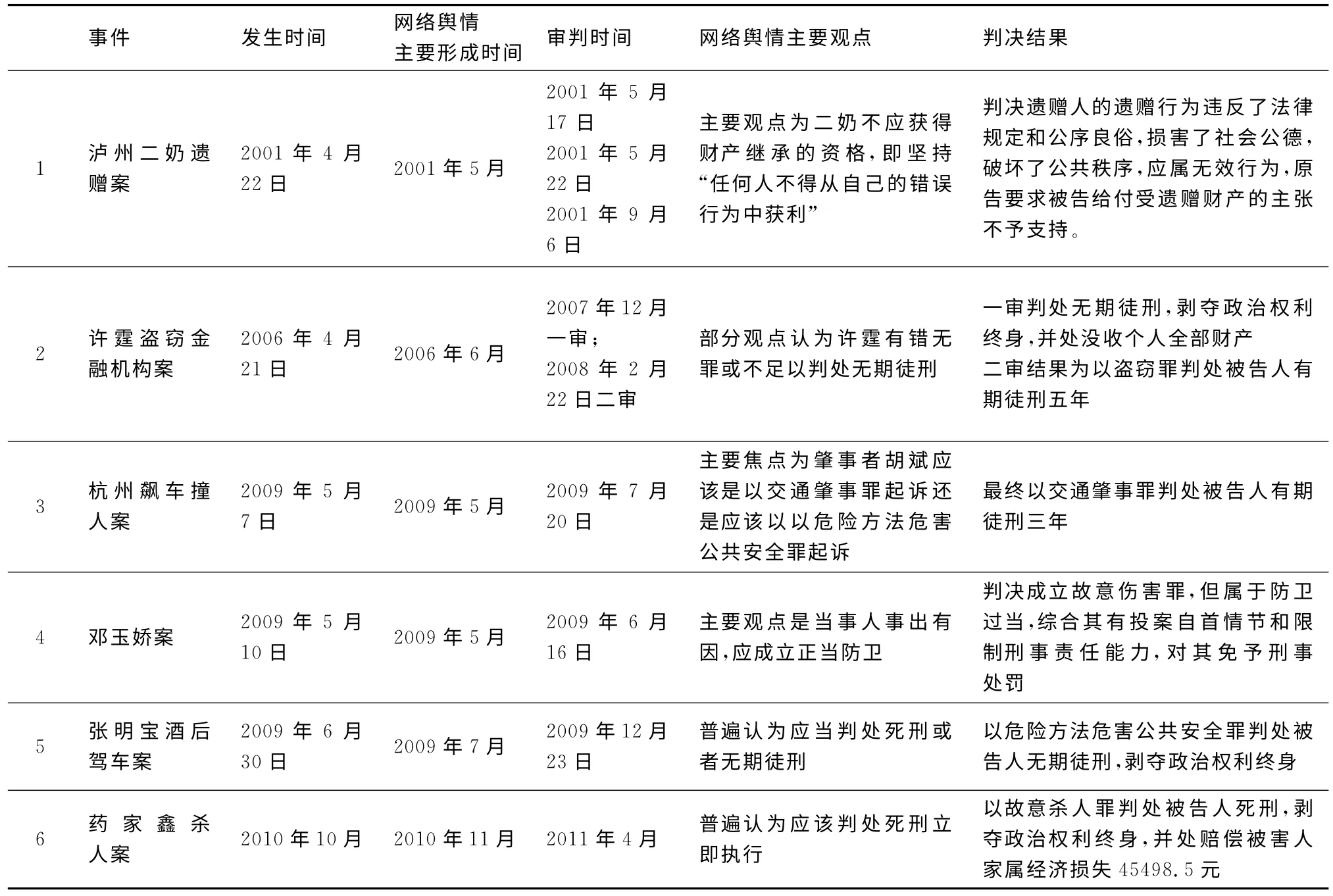

随着司法民主观念的涌现及其在公民法治意识中的浸润,人们对于司法的关注度和参与热情前所未有地被激发出来。从近年在网络上被热议的案件我们可以看到(见表1),当案件发生后,网民往往先于司法程序,借网络对事件进行传播,并展开“网络公审”,网民对事件细节的披露、网民情绪及对司法结果的期待直击司法权的运行。

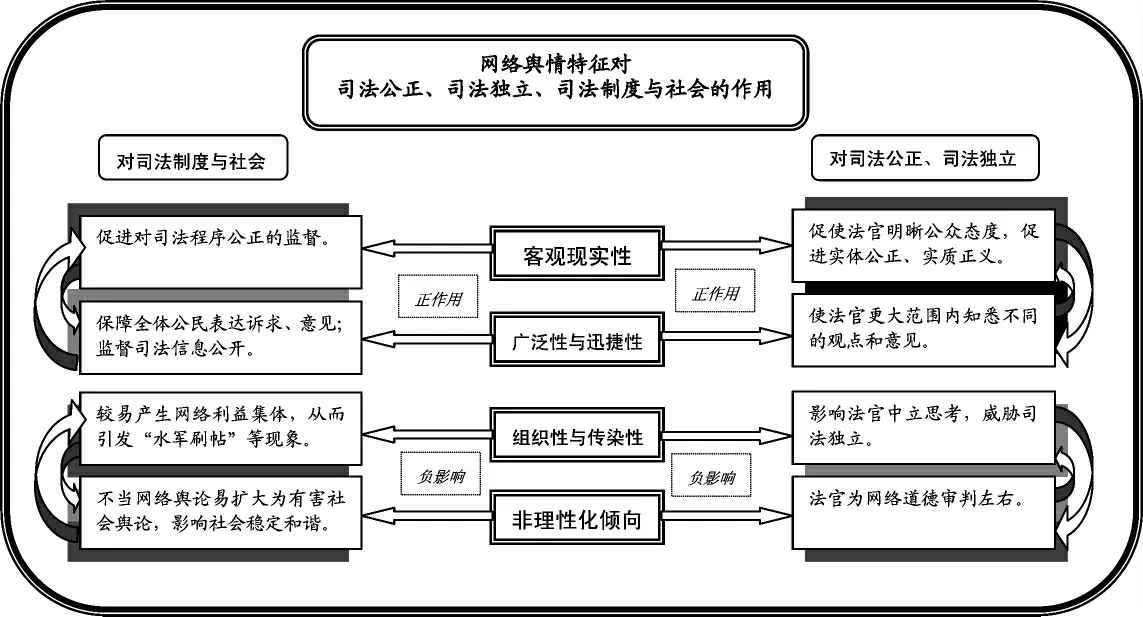

三、网络舆情特征与司法公正、司法独立的交织

网络舆情的法律基础在于宪法赋予公民言论自由的权利,但是从网络舆情的特征来看,一方面根据第四权力理论,网络舆情正向强化了其对于司法公正的监督作用;另一方面,网络舆情对于司法独立的负面影响也不容忽视。

1.网络舆情产生的客观现实性有利于推动司法判决社会效果与法律效果的统一。互联网的开放使得公共空间的拓展成为可能,由此每一位参与者都有可能成为网络信息的源头,每一个人都有品评与吸收网络信息的自由①中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第26次中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国网民规模已经达到4.2亿。——http://money.stockstar.com/IG2010071630000314.shtml。。同时互联网具有相对隐匿的特性,绝大多数网民可以自由地表达真实意见及显露真实情绪,并在讨论与交锋中汇集成网络舆情。它可以比较客观地反映现实社会的矛盾,可以较为真实地体现不同群体的价值观念和心态情感,进而有利于法官审理案件时侧重社会效果与法律效果的统一,更好地符合实体公正的客观要求;同时,网络平台也为社会公众提供了了解审判过程的可能,促进了对司法程序公正的监督,从而满足对程序公正的客观要求。

表1 近年网络舆情与司法审判交织的重要事件

2.网络舆情内容上的广泛性与传播的迅捷性有利于司法机关及时应对多方诉求。有人将广泛性具体划分为“网络舆情主体的全面性、客体的全面性、获取方式和反映问题的广泛性”。[4]——发布舆情的主体分布于社会各阶层和各个领域,他们通过论坛、博客等各类形式获知及参与社会普遍关注的事件和问题,并形成不同的关注点,反映了社会各阶层的诉求。同时,网络舆情在传播上具有迅捷性的特点,为了应对其传播的迅捷性,“司法部门通常对已经发生的网络舆情,争取最佳处置时机进行处理”。所以,一方面,网络舆情内容上的广泛性使全体公民表达不同诉求、意见的权利得以实现,使得法官在更大的范围内可以知悉不同的观点和意见;另一方面,网络舆情传播的迅捷性,又促使司法部门需要及时处理、应对,并及时公开过程和结果,达到监督信息公开的作用。

3.网络舆情扩散过程的组织性和传染性并存影响司法独立。第一,网民组织化程度较之过去明显提高,社会隐形组织激增。各类虚拟社群,如QQ 群、贴吧、社交类网站、博客圈、讨论组等网络社群组织形式,极易形成有某种共同意图的隐形组织,如“网络水军”①网络水军即受雇于网络公关公司,为他人发帖造势的网络人员。为客户发帖造势常常需要成查上千个人共同完成,那些临时在网上征集来的发帖的人被叫做网络水军。版主把主帖发出去后,获得最广大的网民的注意,进而营造出一个话题事件,所有网络公关公司都必须雇佣大批的人员来为客户发帖回帖造势。百度百科:http://baike.baidu.com/view/3098178.htm。等,利益在网络虚拟空间实体存在。第二,由于网络表达诉求、意见的成本低廉、传播迅捷等特点,使得引导性强的主流化言论极易在获取众多网民的支持后形成普遍化的情绪或意见。在此压力下,法官或受到利益群体观点左右,甚至出现权力寻租,不能中立审判;或被网络主流言论影响,不能中立思考,直至威胁司法独立。

4.网络舆情的非理性化倾向形成“暴民政治”绑架审判结果。网民发表言论基本上是采取匿名或昵称的方式,言论往往受到个体所受到的现实压力、生活困境等因素影响,导致对社会问题的认识、评论出现感性化和情绪化,而非理性化,批判性、情绪化言论往往会得到网民响应,并产生很强的煽动性和破坏性②如哈尔滨六警察打死青年林松岭一案,在网上一波三折,舆论在短时间内迅速膨胀,谣言的传播速度也让人始料未及。。而这种非理性评价往往会超越事件本身,有时会上升至对当事人的道德审判、人身攻击。法官在网民明显情绪色彩的网络舆论中,受到负面影响,甚至为网络审判绑架,社会在非理性化舆论中陷入“暴民政治”的泥沼。

综上所述,网络舆情的特性决定了其拥有维护司法公正的自然倾向,表1提及的2007年“许霆案”便是典型,其最终判决结果被认为是实现了网络舆论监督与司法公正的“双利双赢”①2007年11月20日,广州市中级人民法院一审认定许霆犯盗窃金融机构罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。追缴许霆违法所得175000元返还给银行。判决后,《新快报》率先披露此案,仅1000多字的报道,迅速在网络上引起巨大的波涛,相关网页高达800多万个。网友将学者、法官、银行、最高院、全国人大代表都卷入了该案的大讨论中。许霆上诉后,广州市中级人民法院经重审,判处其有期徒刑5年,并处罚金2万元,继续追缴其未退还的非法所117万3千多元。。同时,网络舆情对司法公正、司法独立的影响也无法回避,如“药家鑫案”在发生之后,最终的审判结果与网络舆情对药家鑫行为的定性不可剥离(图1)。

图1 网络舆情特征与司法的作用

四、司法运作过程中应对网络舆情的基准

网络舆情对司法权运作的正向作用和负面影响都是现实存在的,既监督法律的公正性又影响其独立性,我们必须正视网络舆情与司法之间的关联,进一步规避两者间冲突与可能产生的风险,创造一个网络舆情促进司法过程良性运行、司法过程融合网络舆情的和谐局面。

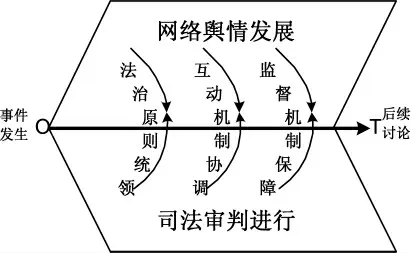

(一)以法治原则统领网络舆情与司法的关系

法治原则是人们在法治社会中对在制定和执行法律时应遵循的指导思想的抽象和概括[6]。网络舆情的迅猛发展应当有法治原则的引导和统领。

1.法律优先原则。这是法治原则的一个基本子原则。网络舆情的本质是民意的体现,但民意不能成为干扰司法权运作的因素。在网络舆情与法律产生矛盾之时,应当强调的是法律位阶体系,保障法律的绝对权威。

2.高效便民原则。法谚有云:“迟到的正义不是真正的正义”。司法对于网络舆论的回应应当具备迅速、高效、公开、有效的特质,即除涉及国家秘密等不应公开的事实情况,司法活动应使公民无障碍地触碰到案件的真实一面,以提升公众司法参与度的方式来抑制、消除不当的误解与揣测。

3.合法合理原则。司法权运行在以法律优先为指导的基础上应考虑更好的符合法理、伦理和自然理性。法官在审理案件时,应注意甄别、把握案件所涉及的网络舆情,包括个案特殊情况、社会评价、法律与道德等。

(二)以良性互动机制的建立来协调网络舆情与司法的关系

1.完善网络立法,强化责任意识

我国已经制定了规范网络信息服务方面的法规,包括《互联网信息服务管理办法》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》等,但这些规定都没有对如何规范网络舆情进行详细的规定。笔者认为,立法机关应当从网络舆情的特征出发,将网络媒体、网民等网络主体的权利、义务以及相应法律责任明确规定,从而保证司法权公正、独立。

2.完善司法信息公开与吸收机制

在司法信息公开方面,可以通过完善新闻发言人制度、法律文书上网制度等措施,使社会公众能够及时了解案件的审理情况,并监督司法机关具体工作。在信息吸收方面,司法机关可以主动与重点网站合作,保障可靠信息在网上运行并将权威的信息进行汇总,拓展良性信息的辐射空间,从而积极引导网络舆情,形成良好的传播环境。

3.建立健全网络舆情信息监测机制

要高度重视对互联网信息发布的监测,特别是对涉及司法内容的信息收集、反馈与处置,加强对网络利益行为的管制,引导网络信息发布者及网络评论员公正、真实地发布信息。

(三)以监督机制来保障网络舆情与司法的关系

1.倡导现实言论自由,提高网民法律素养。公民只有充分享有言论自由,才能使监督机制的运行更加行之有效。同时也只有不断提高网民的法律素养和道德水平才能提高网民的监督实效。

2.拓展网络舆情融入司法过程的渠道。形式上,应进一步加大网络媒体在司法程序中的利用程度,如“网民坚持跟帖形成规模,利用各种网络群体的动员效应,辅之以拍客、播客、博客的冲击作用,使信息保持公开透明,及时地澄清虚假网络信息及舆情信息”[4]。在内容上,司法部门应适时地利用专业组织、专家及“名人堂”的作用,更好地发挥网络舆情的引导作用(图2)。

图2 司法运作过程中应对网络舆情的基准示意图

五、结语

综上所述,当司法案件被网络舆情所关注时,一方面,网络舆情可以保障公民言论自由的权利,对司法实体公正和程序公正起到监督的作用;另一方面,网络舆情与司法独立二者之间的冲突也不可避免地凸显出来。我们必须把握并正确应对网络舆情的特征,发挥其对于司法权运作过程中的积极作用,消减负面影响,最终建立二者的良性互动机制。

[1]贾丽.也谈“媒体审判”——论新闻自由与司法独立[J].河南工程学院学报:社会科学版,2011(3).

[2]马荔.政府与网络舆情之关系的法理研究——以突发事件为视角[J].北京邮电大学学报:社会科学版,2010(1).

[3]余才忠,熊峰,陈慧芳.舆情民意与司法公正——网络环境下司法舆情的特点及应对[J].法制与社会,2011(4).

[4]沈君.冲突与契合:司法应对民意的理性思考[J].法律适用,2010(12).

[5]翁良勇,杨伟.刑事司法中的舆情与司法公正的关系及其协调[J].改革与开放,2012(3).

[6]孙宇心.微博与民众话语权的回归[J].邯郸职业技术学院学报,2011(2).

[7]方云.网络舆情与司法审判的冲突及应对策略[J].传媒与法,2012(1).

[8]姜胜洪.网络舆情的内涵及主要特点[J].媒体与传播,2010(3).

[9]黄芙蓉.网络舆论与司法之博弈探微[J].法政探索,2012(3).

[10]徐骏.司法应对网络舆论的理念与策略——基于18个典型案例的分析[J].法学,2011(12).

[11]顾津.网络舆情对司法过程的影响[D].黑龙江大学,2011.

[12]杨艺.“舆论审判”与司法独立的交锋[J].东南传播,2012(7).

[13]粟灵.浅谈网络舆论与司法审判——以药家鑫案为例[J].新闻传播,2011(8).

[14]胡朝阳.论网络舆情治理中维权与维稳的法治统一[J].学海,2012(3).