大跨度连续梁桥的延性抗震分析

王文欣 ,肖 杰 ,杨立坡 ,刘博海

(1.同济大学,上海市 200092;2.天津市市政工程设计研究院,天津市 300051)

0 引言

强度破坏准则是应用最广的传统的破坏准则,不管是基于容许应力法还是基于承载能力极限状态法的结构设计,都需要应用这个准则。但研究者在实际地震中观察到,强度不足不一定总是导致结构倒塌,甚至不一定严重破坏;实际上,只要结构的初始强度能够基本维持,不出现因非弹性变形的加剧而导致强度的过度下降(文献[2]规定构件在经历反复弹塑形变形循环时,抗力下降不超过初始抗力的20%),那么结构就能在地震中幸存,而且震后通常只需要花少量的费用即可修复。

延性抗震设计方法基于上述思想,采用变形破坏准则,即规定一个容许的最大变形为破坏界限值,并要求结构的最大位移反应不超过这个限值。该破坏准则的形式如下:

从变形的角度看,地震造成结构破坏的原因不外乎两类:一类是地震动激起的结构位移超过结构的变形能力,从而导致结构强度和刚度急剧下降并很快倒塌;另一类是地震动激起结构反复弹塑形变形循环,结构因损伤累积和低周疲劳效应而破坏。应当指出,如果延性结构按照上式所示的变形破坏准则进行抗震设计的,则上述两类破坏情况在预期的地震动下都不可能发生。

1 桥梁结构形式及计算参数

现对某工程大跨连续梁桥进行上述地震分析。限于篇幅,本文仅给出纵向地震的分析,横向地震分析方法与纵向分析相同。该桥为(100+160+100)m变截面预应力混凝土连续梁桥,桥宽为17.25 m,采用直腹板单箱单室截面,主跨支点处梁高9.5 m,跨中梁高3.5 m,梁底按1.8次抛物线变化。

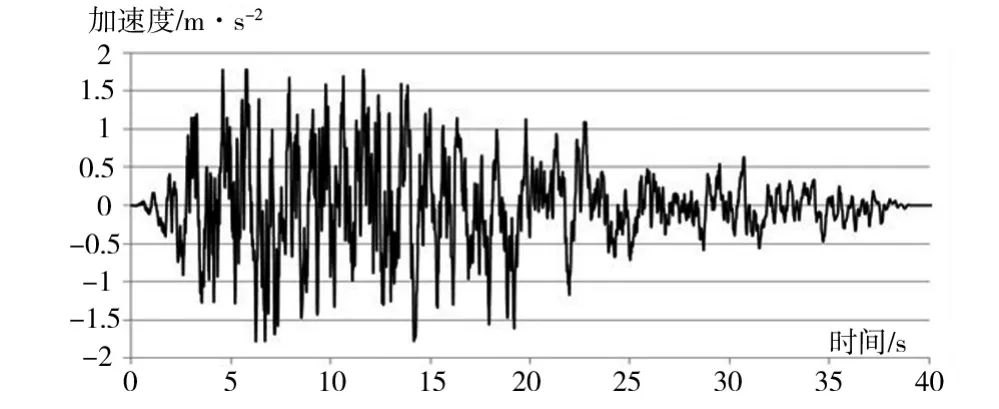

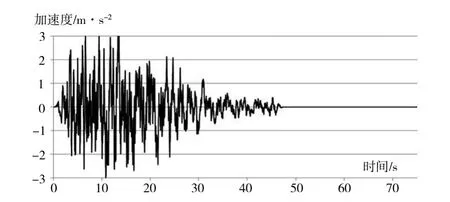

对桥梁进行50 a超越概率分别为10%(相当于E1荷载)和2%(相当于E2荷载)地震分析。加速度时程曲线(见图1、图2)均由地震部门给出,其中50 a的2%和10%超越概率地震加速度时程曲线均分别提供了3条,限于篇幅,均只给出1条样本曲线,下面分析根据图1和图2所示的地震波对结构的作用。

图1 50a10%超越概率设计地面水平向加速度时程曲线图

图2 50a2%超越概率设计地面水平向加速度时程曲线图

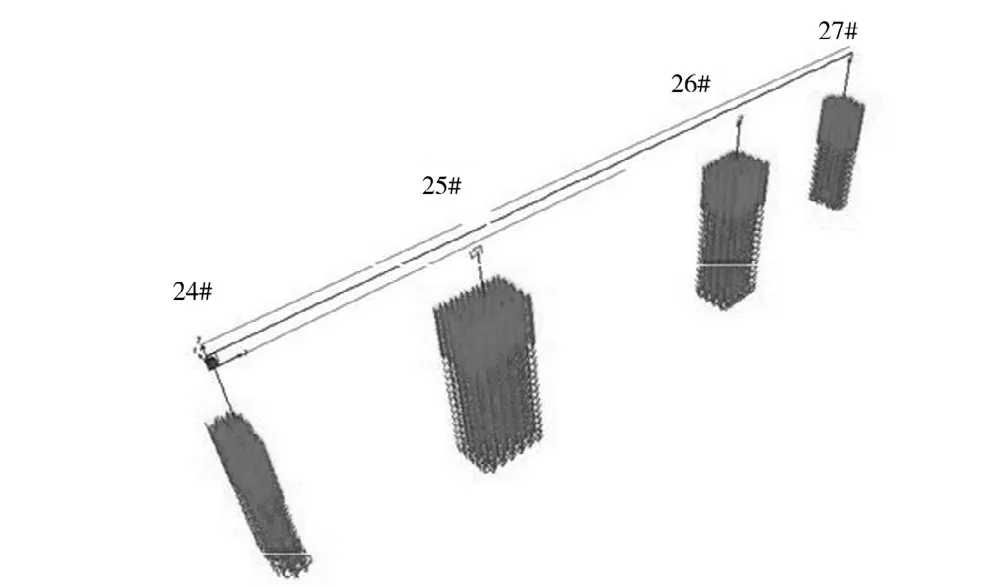

采用SAP2000对桥梁进行空间杆系单元建模,墩柱通过承台与各桩之间均采用刚性约束连接;桩土之间考虑水平相互作用,桩土之间土弹簧刚度由M法求解。桥梁结构有限元模型见图3所示,图3中25#墩为固定墩。

图3 连续梁有限元模型

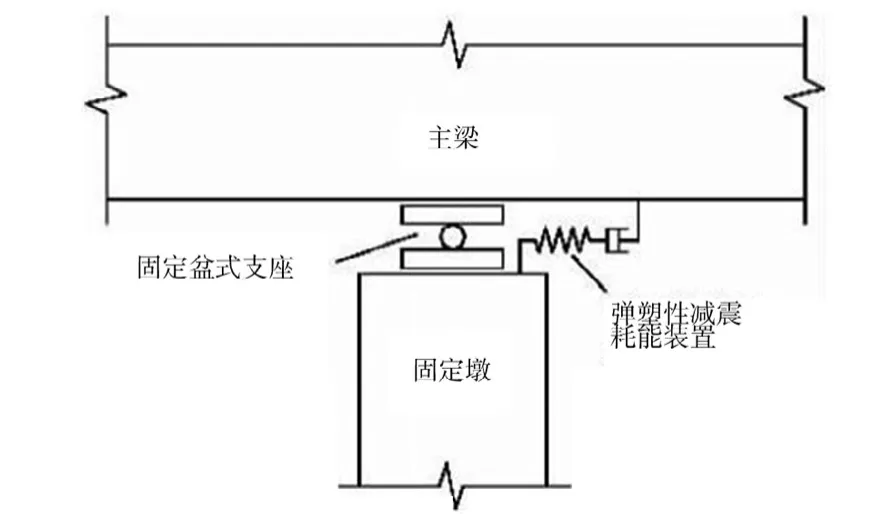

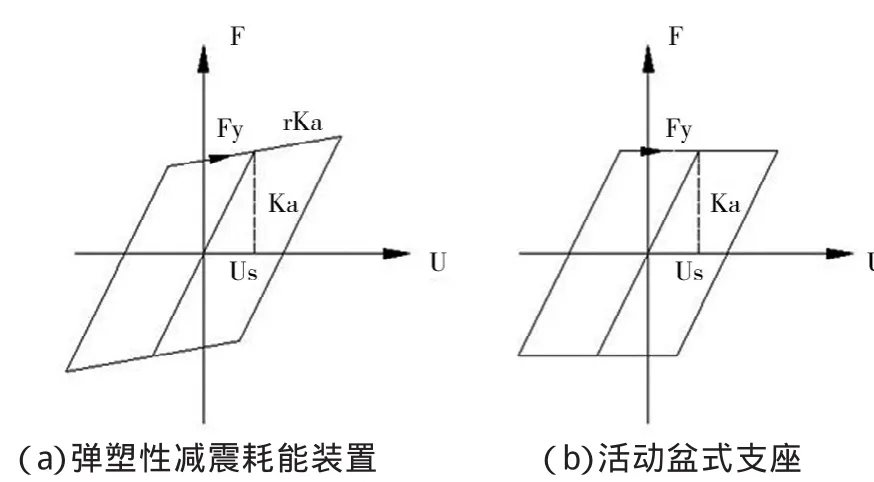

桥梁在抗震设计时采用弹塑性减隔震装置方案,即在固定墩处设置固定盆式支座和弹塑性阻尼器并联使用的装置;桥梁遭受地震力时,当地震力大于固定支座最大水平抵抗力时,固定支座水平约束失效,转为由弹塑性耗能装置抵抗纵向水平地震力,并有效限制墩梁间的相对位移,见图4所示。国内外试验表明,弹塑性减震耗能装置的滞回曲线均可以用双线性模式来表示,见图5所示。

图4 大跨连续梁减隔震装置系统示意图

图5 减隔震装置和活动盆式支座力-位移曲线图

其特征参数为弹性刚度Ka、屈服力Fy及屈后刚度与弹性刚度比值r。另外考虑到其余墩处设置的滑动盆式支座具有摩擦力,可以起到一部分耗能效果,滑动摩擦支座用图5b.曲线来模拟,图中Fy为临界摩擦力,按下式计算:

式中,f为摩擦系数,取0.02;N为支座的竖向反力;us为滑动支座的屈服位移,取0.003 m。Ka为滑动支座的初始刚度。

在SAP2000里,弹塑性减震耗能装置和滑动摩擦支座均采用wen弹塑性连接单元来模拟。

2 延性抗震设计方法

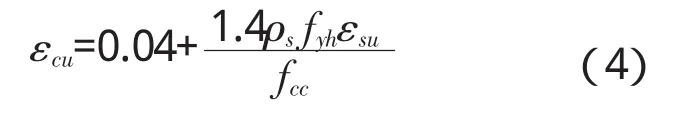

如前所述,结构在偶遇地震E2作用下,结构允许发生部分破坏,但经过表面修复后,仍然可以达到正常使用的临界状态。在此状态下,保护层混凝土可以发生严重剥落,但不允许发生横向约束钢筋的断裂和纵向钢筋的压溃屈曲,核心混凝土要保持完整。可以说,横向钢筋开始发生断裂是桥梁墩柱可修复与否的临界条件。对于有横向箍筋约束的混凝土,其混凝土极限压应变可以达到0.012~0.05之间,为无约束混凝土极限压应变设计值(0.003)的4到16倍,这样可以充分利用钢筋较大的屈服应变,使得结构有较大的塑性转动,从而达到结构耗能的目的。文献[1]和文献[4]均规定:

在式(4)中,ρs为约束钢筋的体积含筋率;fyh为箍筋的抗拉强度标准值,kN/m2;εcu在文献[1]中为约束钢筋的折减极限应变,取0.09;在文献[5]中取0.75倍箍筋最大拉应变,约为0.18(针对RB235钢筋);fcc为约束混凝土的峰值应力,kN/m2。

采用上述公式求得的极限压应变,对塑性铰截面进行恒定轴力下的M-φ分析,进一步求得该截面的极限塑性转角θu,当通过非线性时程分析计算求得的塑性转角即满足要求。

3 计算结果讨论与分析

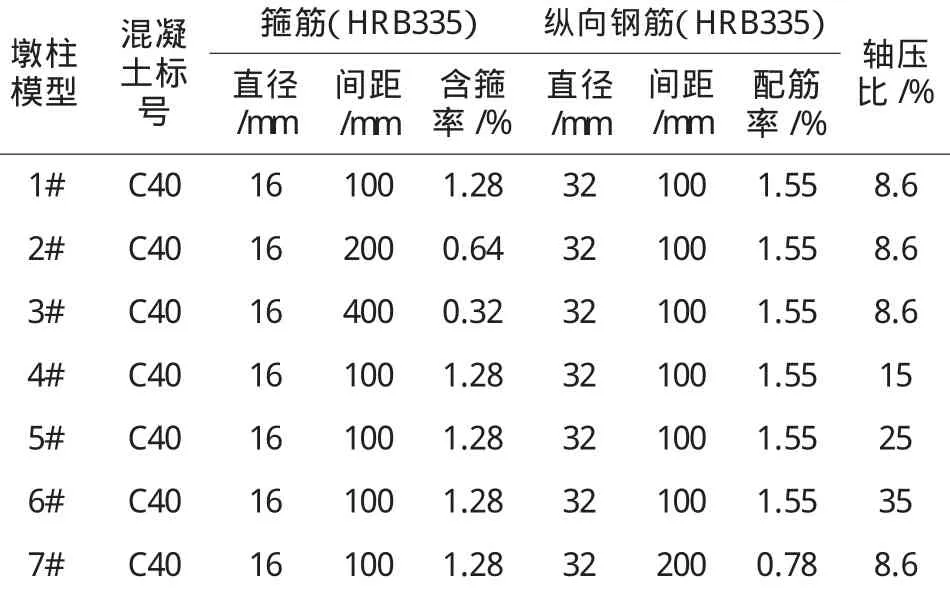

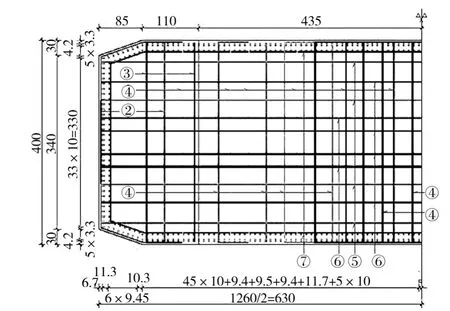

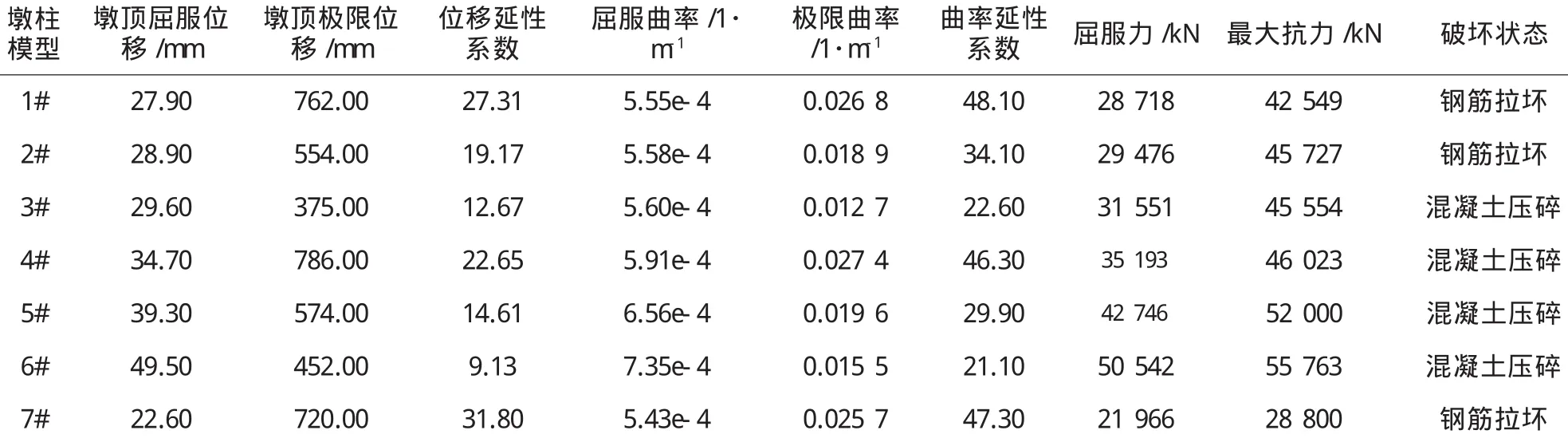

研究表明,轴向压力和配箍率对钢筋混凝土墩柱的延性有较大的影响。考虑到本桥跨径较大,且位于高强震区,在墩柱设计中,计算分析了如表1所列的7种墩柱模型,详细考虑了不同轴压比、配箍率和纵向主筋的配筋率对结构抗震延性能力的影响,以期选出最佳墩柱配筋方案。上述工况中,截面尺寸均相同,仅通过改变钢筋间距和恒载重力大小来改变配筋率和轴压比。图6为1#工况的墩柱配筋方案。

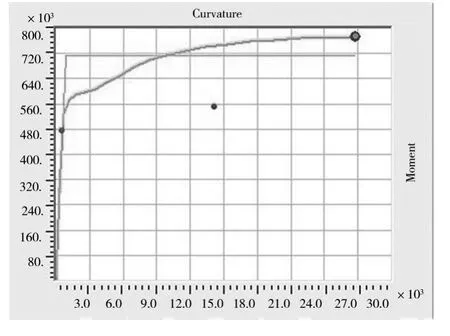

在分析计算中,核心混凝土采用考虑约束混凝土(Mander)模型,钢筋采用考虑Park本构模型,在墩底设置非弹性铰。非弹性铰的属性是根据恒载作用(从上部结构计算提取恒载竖向反力,1#墩柱模型为98023kN)下的弯矩-曲率特性来赋予的(见图7)。对上述7种工况进行pushover分析,得到结果如表2所列。

表1 不同墩柱模型设计参数表

图6 1#工况固定墩柱墩底截面配筋图

图7 1#工况固定墩柱墩底截面弯矩-曲率图

含箍率(1#~3#墩柱模型)的增加可以明显地使结构延性系数增加。当含箍率由0.32%升至1.28%,曲率和位移延性系数分别升至12.67和22.65。根据mander模型,配箍率的下降会使约束混凝土极限压应变减小,而对普通钢筋的应力应变曲线基本没有影响,因此,相对于配箍率较低的截面,混凝土更容易压碎(达到极限压应变)而导致结构破坏。配箍率的变化对结构的屈服力和最大抗力影响较小。

轴压比(4#~6#墩柱模型,保持截面不变,仅通过改变轴力)的增加可以明显使结构延性系数降低。当轴压比由8.6%增加至35%时,曲率和位移延性系数分别降至21.10和9.13。轴压比的增加虽然会推迟钢筋达到屈服应变,从而提高结构的屈服力,但同时也会使混凝土的压应变提早达到混凝土的极限压缩应变,从而降低结构的极限承载力,结构的延性系数也因此大大减小。

纵向钢筋配筋率(1#和7#模型)的降低,结构的屈服和极限曲率均有所减小,但延性系数并未减小,甚至会有所增加。钢筋配筋率的降低,结构的屈服力减小,并且钢筋很快达到极限应变至结构破坏,7#模型屈服力和最大抗力较1#模型分别减小23.5%和32.3%。

表3为不同墩柱模型下非线性动力时程结果。当考虑塑性铰时,由于约束混凝土的延性和强度增加,其墩底弯矩较不考虑塑性铰模型减小30%,塑性转角为0.0048 rad,小于容许极限塑性转角0.0262 rad,结构安全。配箍率由1.28%(1#墩柱)降低至0.32%(3#墩柱),墩柱的延性减弱,墩底的弯矩增加11.3%。配箍率越高,墩底塑性转角会有所增加,但极限塑性转角增加幅度更大,塑性转角与极限塑性转角比越小,表明结构更加安全。通过增加竖向轴力来提高轴压比,结构(4#墩柱)受力变得有利。首先轴向压力的作用,钢筋屈服点推迟了,提高了墩柱屈服弯矩。轴压比增加虽然降低了墩柱底面极限塑性转角,但同时也降低了墩柱的塑性转角。

4 结论

(1)分析表明,随着弹塑性减震装置的屈服力和后屈曲刚度比的增加,固定墩墩底水平力和弯矩随之增加,墩梁之间位移随之减小。屈曲力的增加对固定墩底的内力增加明显,而对减小墩梁之间位移有限。因此,当进行减隔震装置系统设计时,应当在保证其满足使用荷载要求的同时,尽量减小弹塑性系统装置的屈曲力,必要时可以调整后屈曲刚度。

(2)滑动盆式支座的摩擦力对结构的减震有一定效果,但是作用有限。

(3)对墩柱进行延性设计,可以通过墩柱延性变形耗能有效降低墩底弯矩,同时让墩底的塑性转角小于极限塑性转角,保证设计安全经济。

(4)配箍率的增加会明显增加墩柱的延性。在地震作用下,配箍率越高,墩底截面的塑性转角增加,但截面极限塑性转角增加幅度更大,即塑性转角与极限塑性转角比越小,可以使结构更加安全。

(5)增加轴压比会明显降低墩柱的延性。轴压比的适当增加虽然降低了墩柱的极限塑性转角,但同时因为提高了截面的屈服弯矩,从而也减小了墩柱的塑性转角,所以对结构反而有利。

表2 不同墩柱模型Pushover分析结果

表3 不同墩柱模型非线性动力时程响应结果表

(6)纵向主筋的配筋率减低,屈服和极限曲率均会降低,但延性系数并不会降低甚至有所提高。

(7)计算表明,对于强震区的大跨连续梁桥的抗震设计,减隔震和延性抗震相结合设计方法是一种安全、经济和有效的设计方法。

[1]JTG/T B02-01-2008,公路桥梁抗震设计细则[S].

[2]普瑞斯特雷,M.J.N.桥梁抗震设计与加固 [M].北京:人民交通出版社,1997.

[3]范立础,卓卫东.桥梁延性抗震设计 [M].北京:人民交通出版社,2001.

[4]方海,李升玉,王曙光,等.高烈度区连续梁桥的减震设计方法研究 [J].地震工程与工程振动,2005,25(6):178-182.

[5]范立础.桥梁抗震 [M].上海:同济大学出版社,1997.

[6]郭磊,李建中,范立础.大跨度连续梁桥减隔震设计研究 [J].土木工程学报,2006,39(3):81-85.

[7]李春凤.汶川地震桥梁灾害与延性抗震设计探讨 [J].公路交通科技,2009,26(4):98-102.

[8]王克海,李茜,韦韩.国内外延性抗震设计的比较 [J].地震工程与工程振动,2006,26(3):70-73.