隐私权侵权研究——基于实证分析方法*

申长慧

(中山大学法学院,广东广州510275)

一、隐私权的载体是信息

(一)隐私权的载体:信息

自1993年最高院发布的《关于审理名誉权案件若干问题的解答》中用名誉权来保护自然人的隐私权,到2009年《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)中颁布的第二条明确将隐私权规定为侵权的客体,使隐私权成为一项独立的人格权而受到保护。自计算机等网络通讯技术的发展,公众人物、普通个人之间的隐私似乎不同,使人质疑隐私权是否人人平等,公众人物的隐私权是否受到一定的限制呢?笔者认为隐私权作为一项独立的人格权,人人平等、公众人物的隐私权并非受限,受限的是隐私权的载体——信息范围。

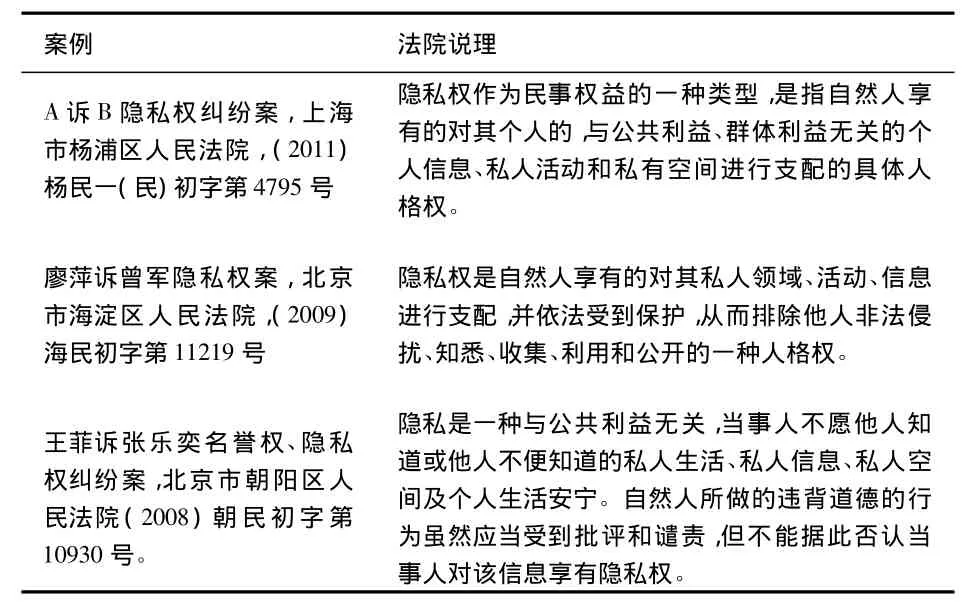

隐私权产生并成为法律保护的对象是对人权尤其是精神性权利崇尚与追求的结果,如在何才烈等与何泽生等名誉权、隐私权纠纷上诉案中,法院认为隐私权是:“隐私即指个人的不愿公开的私事或秘密。从法律角度讲,隐私是指与他人或公共利益生活无关的私人数据、私人事务、私人领域中的信息。”笔者通过将“隐私权”为标题搜集45篇案例,并进行梳理总结,将司法实践中产生隐私权纠纷的信息梳理如下:

案例法院说理A诉B隐私权纠纷案,上海市杨浦区人民法院,(2011)杨民一(民)初字第4795号隐私权作为民事权益的一种类型,是指自然人享有的对其个人的,与公共利益、群体利益无关的个人信息、私人活动和私有空间进行支配的具体人格权。廖萍诉曾军隐私权案,北京市海淀区人民法院,(2009)海民初字第11219号隐私权是自然人享有的对其私人领域、活动、信息进行支配,并依法受到保护,从而排除他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开的一种人格权。王菲诉张乐奕名誉权、隐私权纠纷案,北京市朝阳区人民法院(2008)朝民初字第10930号。隐私是一种与公共利益无关,当事人不愿他人知道或他人不便知道的私人生活、私人信息、私人空间及个人生活安宁。自然人所做的违背道德的行为虽然应当受到批评和谴责,但不能据此否认当事人对该信息享有隐私权。

归纳各家及司法案例总结可以认为,隐私权指自然人对属于自己私人生活范畴的事项依法自由支配并排斥他人非法干涉的权利。隐私权的内容包括个人生活安宁权、信息保密权、通信秘密权、隐私利用权四个方面。其中个人信息保密权主要指个人生活信息、财产状况、家庭社会关系等信息不被他人非法传播的权利。隐私权的载体是信息,虽然是以包括个人生活安宁权等个人对私有住宅等实体的保有和支配,但是其侵犯的客体都是信息,如他人非法进入私有住宅,刺探了私人住宅方面的信息;对隐私权的保护旨在使得个人有所隐藏,有所保留,有所独处,得为自主而拥有一定范围的内在自我。

(二)隐私信息范围的不同——扩大与缩小

自美国学者萨缪尔·D·沃伦和路易斯·D·布兰代斯提出隐私权一说以来,这一概念被世界各国广泛采用。随着现代网络科技日新月异,信息媒介的不断更新,法律完善、权利意识、身份特性等导致有许多的信息被囊括到隐私权保护的客体范围内,也有许多信息被排除在外。

1.法律的完善与隐私信息的扩大

在我国民法中,隐私权属于非常年轻的权利。起初,仅个人私生活秘密被纳入到隐私权的范围,随着经济的发达、人们权利意识的觉醒,越来越多新的隐私信息被纳入到隐私权的客体内。除了传统的个人生活秘密外,其他涉及私生活的任何个人信息,如电话号码、家庭地址、工作单位、个人爱好、公司董事个人银行卡中的资金往来信息等都被纳入到了隐私权的保护范围内。

《侵权责任法》第二条并没有明确指出隐私权的具体信息范围,故只要是属于个人私生活领域的个人信息,即使是违反社会道德的行为,如婚外情都属于个人信息,他人不得披露、不当宣传。法官可根据具体情况,个案斟酌。

2.主体身份与隐私信息的缩小

该部分包括两个方面:(1)普通人的一些信息对特定身份的人来说不是隐私:医患之间、家庭夫妻子女之间、执行公权力的政府工作人员等;(2)特定人的某些信息并不是隐私:影视明星、体育明星等公众人物。该种基于身份的亲疏和公众人物与否的信息的缩小范围及程度,由法院基于对隐私权的普遍保护到公众之间的知情权进行个案把握,如对执行公权力的政府行为、公众人物的许多活动安排、私生活领域的个人信息等都不是隐私,但这并不表明不同主体之间隐私权的不平等,只是基于特定原因隐私权客体的范围不同。

如张某诉上海市某卫生中心隐私权纠纷案中,法院说理:“被告接受原告治疗双方形成医患关系,考虑到原告疾病的特殊性以及被告承诺对病历保密的情况来看,被告对原告病历负有保密的义务。判令被告承担赔偿责任,需要求证明被告违反保密义务,侵犯原告隐私权。本案中,根据被告提供的相关证据,被告向公安机关提供过原告的病历,对此本院认为,公安机关作为国家公权力机关,出具合法证明、证件至被告处调取原告病历,被告对其予以配合,其行为符合相关规定,并非擅自泄漏原告病历。”郝特川教授认为:隐私权本身就有自己的特定范围。即人的隐私权对一些特定人员是没有约束力的。如司法人员有权获知与犯罪事实有关的个人隐私,医生有权获知病人的家族病史。

3.公共利益与隐私信息的缩小

隐私权保护的信息范围受到公共利益的限制,有些信息虽然属于个人的隐私,但是当其与公共利益发生冲突时,应当根据公共利益的要求对隐私权的载体进行一定的限制,但对隐私信息的限制必须根据个案通过正当程序进行确认。近年来我国多省市推行的“官员财产申报制”就是要求特定人群将原本私密的个人经济收入情况如实申报的一项阳光制度,而申报人不得以经济收入属于个人隐私而拒绝申报。由于公共利益总是由一定的人员来界定,公共利益是否可以对个人隐私进行侵扰,要通过正当程序和公正合理的说明,如在廖萍诉曾军隐私权案中,法院认为:“公司董事个人银行卡中的资金往来信息是其私人账户信息,除非国家相关权力机关依法调查,其他任何单位、个人均无权获知该信息,更不能将该信息公开。虽然公司董事会的参与人数有限,且讨论内容多涉及公司和股东利益,但这些均不能成为公开他人私人信息、侵犯他人隐私权的免责事由。”为了全体股东的利益并不是侵犯他人隐私的免责事由。

二、隐私权侵权的特殊性

(一)侵权主体和侵权方式

某种情况下对隐私权的侵犯是通过对私有住房的侵入或对私人生活安宁的侵扰等外在表现出来,如在A诉B隐私权纠纷案中,法院说理:“私有空间具有一定的专属性和隐蔽性,它意味着任何人不得为侵入、窥探及干扰隐私空间之行为。当行为人的目光避开了所有的阻隔真正的接触到他人的隐私空间时,就会使权利人所追求的隐蔽性丧失,从而构成对他人隐私权的侵害。”在该案中,法院认为审理的焦点是:本案判断被告侵权与否的关键,是被告在内有无实施窥视、拍摄等违法行为,该种行为实质是对私人信息的刺探或公开。由于私人信息如同商业秘密,一般是处于一定的不宜被人发现的状态,即使是在公共场所,个人隐私信息可能由于场所的公开性而受到一定的限制,但并非说这种限制就使隐私权死亡。而信息的获得需要一定的成本,并经过一定的路径依赖,笔者认为侵权主体和侵权方式有一个相对应的类型化的检验标准。

1.特定身份:公开

由于信息处于一定的秘密状态,而能够通过正当方式得到该种不宜被人得知的信息都与被侵权人之间有特定的关系,笔者通过对案件的梳理发现,该种特定身份有:族人、医患关系、电信服务关系、劳动关系、邻居、房屋租赁关系、金融服务关系等。由于该特定关系的存在,被侵权人将一定的私人信息告知该特定人,但并不是表示其放弃了对该信息的保有和支配。上述特定身份的人对于上述私人信息有保密的义务,不得出卖或非法提供等方式公开给第三方,除非该第三方是履行公职的工作人员,告知之后,该工作人员也仅能在工作范围内使用或公开,而不得向无正当理由的其他人为公开行为。

在起诉特定身份人侵犯隐私权时,要证明其是否将基于该特定关系而合法得到的信息不正当使用或向他人公开。即别人的隐私信息对该特定关系而言是必要的,此时隐私权萎缩,但一旦公开,隐私权则是全面保护的。

2.非特定身份人:刺探

对于非特定身份之人,由于其地理位置较远或没有特定的交集很难获得别人秘密的私人信息。其只能通过刺探、非法监视、摄像等方式得知该种私人信息,此时,此种刺探行为本身即是侵权,而不问其是为了公开而刺探还是仅为了刺探而刺探。即是此时没有给隐私权人引起损害或不良影响,仍是侵权。即下文所讲的损害对侵权并非必备要件。

当然特定关系之人也会通过刺探等非法手段获得其基于特定关系无法得知的消息,此时亦为侵权。笔者在此处分为特定身份和非特定身份是基于该种身份和某种信息的获得是否有关系,对于基于身份得到的信息,只能通过公开的方式侵权,而非基于身份关系得到的信息,该获得信息本身即是侵权。

(二)损害与侵权的关系

侵犯隐私权的行为是否必须造成损害呢?在孙伟国诉中国联合网络通信有限公司上海市分公司一案中,原告与被告签订了移动电话初入网服务合同,提供了姓名、地址、电话号码、身份证号等私人信息,后被告将上述信息提供给了第三人用以合作使用。原告起诉认为被告侵犯了他的隐私权,而被告抗辩认为其并没有给原告造成损害,反而使原告获得了利益,法院说理:“个人信息的私密性是其重要内容,只要有未经许可向第三人披露他人个人信息的事实存在即可构成侵害,就侵害的成立而言无须考虑第三人究竟给原告带来的是利益还是损害,私人信息为第三人所知本身即为损害。因此,本案中被告将原告的个人信息提供给新国信上海分公司,使得原告的信息被第三人所知悉,损害即成立。”

笔者认为上述案例,法官谆谆善诱,无非是为了表明:损害行为的产生并非是构成侵权的充分条件,隐私侵权是行为侵权,只要行为人实施了窥探或公开他人隐私的行为,即使并没有扩散,没有造成大范围的社会影响,仍然构成隐私侵权,是一种侵扰侵权。是否给权利人造成损害是损害赔偿的前提条件,即只要行为人实施了公开或刺探行为,即构成侵权,权利人可请求行为人停止侵权并赔礼道歉,若给权利人造成了损害,其可请求行为人赔偿损失,这样才能实行对隐私权的高标准保护。

三、隐私权的赔偿是否包括精神损害赔偿和财产损害赔偿

(一)权利客体:信息的价值——财产损害赔偿

在法国1954年的Dietrichaffair一案中,法官指出:“有关私生活方面的回忆是他人无形财产的重要组成部分,任何人,在没有获得他人明示和明确授权的情况下,都不得公开他人的私人生活,即便他们在公开他人私生活方面没有蓄意的主观意图,也是如此。”张民安教授认为此案中将隐私权的性质从人格权转为财产权,Broyles对该案高度评价,指出:该案的重要性表现在法官判决被告承担的损害赔偿责任的数额方面。在本案中,法官没有将原告的口头故事看做是原告的非财产性质的人格利益,而是将其过去生活中发生的事件看做是具有商业价值的财产,即便原告过去生活中发生的事件是未出版的、无形的事件。在一定的意义上讲,一个人的过去构成一个人的人格,因此,原告Dietrich的非书面性质的人身故事也是其人格的集体体现。但是,在传统民法面前和非财产性质的人格面前,法官认定原告Dietrich的人身故事——其身份——是能够被评估的一种财产。笔者认为隐私权是一种人格权,在该案中之所以赔偿其经济损失,一方面是人格权的商事利用;另一方面原告是欲将其写成回忆录写成书出版,在此种背景下,被告的行为侵犯了原告面临的出版其回忆录的商事机会。

(二)权利本质:人格权——精神损害赔偿

隐私权是自然人享有的对其私人领域、活动、信息进行控制、维护、利用,并依法受到保护,从而排除他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开的一种人格权。其具有重要的价值。美国学者AlanF.Westin提出了四项功能:个人自主、情感释放、自我评估及有限与受保护的沟通。隐私权作为一项重要的人格权,包含着一个人自我评价、情感宣泄的重要信息,任何公开或刺探他人隐私权的行为都在一定程度上对他人的内心安稳和舒适带来一定的影响,或多或少会影响他人对隐私权人评价的改变,故在权利人精神受到损害时,可请求精神损害赔偿。