谈桥面施工中的抛丸处理技术

张海林

(山西省晋中路桥建设集团有限公司,山西晋中 030600)

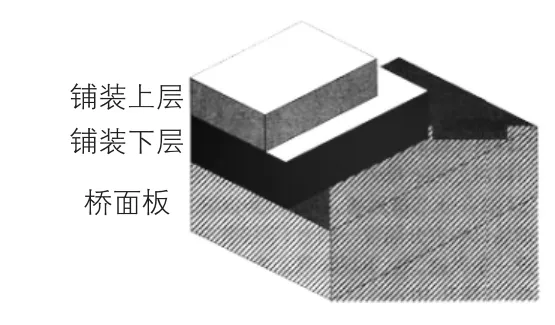

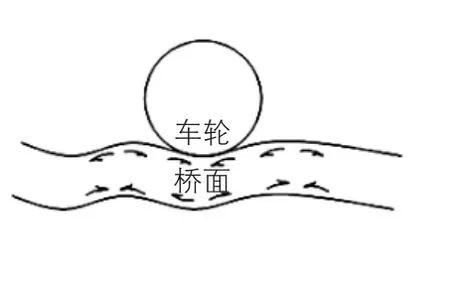

近年来,我国的公路建设取得了巨大的发展,我国高速公路总里程位居全球第二,特别是中西部地区的高速公路建设,加快了中西部地区改革开放的进程。随着我国公路建设在中西部地区的大规模开展,公路建设由平原到了山区,桥梁工程逐年增多,部分山区公路桥梁比例甚至达到了全路段的80%,这对桥面的铺筑都提出了新的要求。在桥梁施工中,人们普遍重视桥梁接触及主体结构,对于桥面铺装往往忽视。随着重载交通的发展,混凝土面层作为直接接触受力的部位(见图1),当车辆制动或者加速时产生的巨大推力将在混凝土面层与桥面的结合处产生巨大的剪应力(见图2),尤其在重载车辆的作用下,剪应力超过层间的抗剪应力时,就会成为滑动界面,混凝土面层就会出现推移、壅包等病害。据统计,78%的桥面病害都与层间粘结不良有关。层间粘结不良的原因很多,桥面的凿毛处理是影响层间粘结的主要因素之一。为了克服传统的凿毛工艺的缺陷,公路建设者引进了抛丸技术,对于解决桥面层级之间的粘结问题,取得了很好的效果。本文论述了抛丸技术相比较传统的凿毛工艺的优势,将其应用于桥面施工具有广阔的发展前景。

图1 桥梁面层结构

图2 车轮在桥面运动时的应用分布

1 抛丸技术引入桥面基层处理的背景

桥面铺装是路面的一个重要组成部分。铺装层与桥面板结合不好,则铺装层受力时易导致桥面病害。可以说,桥面铺装质量是桥面早期损坏的一个重要因素,桥梁基面的处理结果直接影响着桥面铺装后的性能。近年来不断出现的桥面早期病害,如推移、壅包及脱落等(见图3,图4),大部分都与铺装质量有关。桥面铺装层与桥面的粘结问题成为了我国公路建设者需要解决的一个重要问题。在我国的桥面施工中,基面处理的方法主要有人工凿毛、机械凿毛、高压水等。这些办法均存在施工效率低,环境污染重的缺陷,具有在混凝土表面强烈震动造成微裂纹的危险,无法做到无尘操作及对骨料无伤害。我国经过多年的摸索和参考国外的经验,已经制定了桥面施工的性能要求的相关技术标准和规范,但对于施工工艺和方法的要求却较少涉及,特别是对桥梁基面的表面处理环节。抛丸技术在混凝土桥梁上的应用已经是国外十分普遍的处理方法。抛丸工艺最早应用于汽车钢板打磨除锈,20世纪60年代进入交通工程建设领域。我国该技术应用起步较晚,发展较快,主要应用于桥面施工、钢箱梁防腐施工、混凝土和沥青路面养护等领域。将抛丸工艺从金属、非金属表面处理领域应用于公路混凝土路面表面处理,这是混凝土技术处理的一大创新。

2 抛丸技术的工作原理

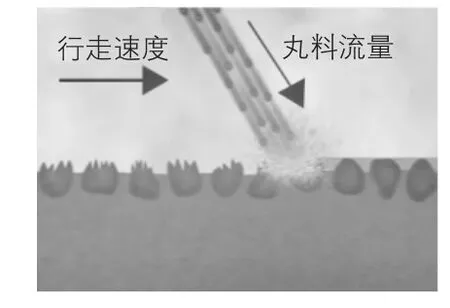

抛丸技术是通过机械原理,利用高速旋转的抛丸轮将丸料高速甩出至需要处理的基面,对其进行抛打冲击,同时配备除尘设备实现丸料和粉尘的分离。抛丸机工作原理:抛丸机内高速旋转的抛丸轮(如图5,图6所示),使直径2 mm~3 mm的钢珠高速撞击混凝土表面,利用钢珠的撞击能量使混凝土表面形成深浅不等的小浅坑,造成粗糙表面,且骨料有不小于20%抛丸面积的裸露(如图7所示);通过连接吸尘器将抛丸过程中产生的废渣和打碎的碎钢珠吸进废料仓,使表面清洁(如图8所示)。为防止抛丸处理后表面重新污染,立即撒布沥青粘结剂,以保证防水层与桥面混凝土铺装层紧密结合。抛丸工艺特点:1)抛丸施工过程无污染,有利于保护环境,符合绿色施工原则。2)抛丸工艺有利于提高桥面与铺装层的粘结,延长路面的使用寿命,经济和社会效益明显。3)抛丸工艺的应用范围广泛,除桥面铺装层外,还可用于对地道、通道、搭板等混凝土结构表面的处理。

图3 桥面壅包病害

图4 桥面推移病害

图5“迪砂”路面抛丸机

图6抛丸机核心部件——抛丸轮

图7 抛丸机工作原理(一)

图8 抛丸机工作原理(二)

3 抛丸技术与凿毛(铣刨)工艺的比较

不同的基面处理工艺会影响基面同罩面材料、涂装材料、防水材料的粘结效果,严重制约材料本身性能的发挥,从而对工程质量造成严重伤害。目前国内使用比较多的表面处理方式包括:人工攒浆、钢丝刷、凿毛等,这些都无法做到无尘操作、100%创面、对骨料无伤害,同时施工效率低下。混凝土路面经过传统的凿毛(铣刨)后的路面易产生微裂纹,骨料松动以及刨面百分比低,处理后的平面不均匀,浮浆难以全面清理等问题,且施工中易造成环境污染(见图9)。使用抛丸处理后的路面,表面粗糙均匀;不会破坏原基面结构和平整度,并且可以完全去除浮浆和起砂,100%“创面”,露骨;同时不会造成骨料的松动和微裂纹,增强防水材料在表面的附着力并提供一定的渗透效果(见图10)。可以看出,使用抛丸工艺,能够大幅度提高施工效率,降低工程成本,实现了绿色施工的理念。

4 抛丸技术应用存在的问题及对策

抛丸技术相比较于传统的凿毛(铣刨)工艺等,其具有极大的技术优势,但由于抛丸技术在中国公路桥梁施工领域尚未普及,尚处于市场适应期等,导致抛丸技术在我国的大规模推广还存在一些问题:1)在施工中形成的混凝土裂缝等缺陷,在传统的凿毛工艺处理后无法发现甚至被压盖,而抛丸技术则会将浮浆等杂物清理后暴露出来,通过对可能影响路面质量的缺陷,可以采取针对性办法(如灌浆、压注)解决,清除潜在的质量隐患。对暴露出来的混凝土裂缝等隐患的修复发放还需要进一步深入研究。从另一个方面说,抛丸技术暴露混凝土缺陷的特点可促使混凝土质量达到新的水平。2)抛丸技术在我国属于起步发展阶段,我国目前对抛丸处理后的构造深度、摩擦系数及露骨率等尚无指标规范。3)抛丸技术对施工节点衔接要求较高。抛丸处理后混凝土表面外露时间不宜过长,否则,易造成二次污染,影响桥面铺装层间的粘结,造成层间剪应力增大,增加路面推移及壅包的风险。4)使用抛丸技术进行基面处理,费用偏高是影响抛丸技术推广的关键因素。由于抛丸技术在我国处于起步阶段,价格尚无定额参考,公路桥梁抛丸费用居高不下,各地价格差额较大。可通过政策扶持,鼓励使用抛丸技术;组织专业化抛丸处理公司,实现规模化处理;通过公开竞标选择合理报价等多项举措来降低抛丸处理费用。

图9 凿毛(铣刨)工艺基面处理效果

图10 抛丸技术基面处理效果

5 结语

抛丸技术清除了桥面基层影响层间粘结的浮浆,使其表面粗糙均匀,一方面大大增强了层间的粘结面积,另一方面加强了路面与骨料的镶嵌效果,使桥面层间抗剪强度得到根本性提高,大大降低了面层推移等病害,对于解决传统工艺下的桥面病害,延长路面使用质量具有重要意义。虽然抛丸技术在推广过程中还存在着费用高等一些问题,但随着我国科技的投入,应用范围的扩大及市场的逐步发展,其费用必然降低,伴随着其他问题的解决,抛丸技术在我国必定具有广阔的应用前景。

[1]李红锋.桥面抛丸及防水施工[J].山西建筑,2013,39(1):159-160.

[2]王陆军.强化抛丸技术现状与发展[J].现代零部件,2012(9):60-61.

[3]赵永祯.抛丸工艺应用分析[J].中国公路,2012(3):76-78.