农村妇女宫颈癌知识知晓情况调查研究

罗惠玲 魏春山 叶绍安

中医药大学深圳附属医院(魏春山) ,广东省增城市卫生局(叶绍安)罗惠玲:女,本科,副主任护师,副院长

子宫颈癌是最常见的女性生殖器官恶性肿瘤,发病率仅次于乳腺癌,但病死率却居妇科恶性肿瘤的首位[1]。子宫颈癌早期无明显自觉症状,但由于宫颈可以暴露并可直接进行细胞及活体组织检查,因而宫颈癌及其癌前病变是可以得到早期发现、早期诊断及早期治疗[2]。宫颈癌筛查的目的是针对发生宫颈癌的高风险人群,及时发现、治疗宫颈癌前病变及早期宫颈癌,以降低宫颈癌的发生率和病死率,意义十分重大[3]。我院自2010年2月起响应国家卫生部的号召,在镇内各村落开展农村妇女“两癌”筛查项目。为更好地了解本地区农村地区妇女对宫颈癌相关知识的认知水平,为今后对农村妇女开展宫颈癌普查普治以及健康教育提供方向和重点,笔者将756 名参加宫颈癌检查的对象相关调查问卷进行了分析,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选择2010年9月~2011年2月,在增城市派潭镇开展农村妇女“两癌”筛查活动现场,由调查研究人员随机抽取800 名农村妇女,在排除智障、患严重疾病、言语表达障碍、不合作对象外,使用自行设计的“宫颈癌知识调查问卷”进行问卷调查。调查对象全部为已婚妇女,有效问卷中,对象平均年龄为(41.91 ±4.54) 岁。已育702 名,未育98 名。高中及以上学历48 名,中学251 名,小学378 名,文盲或半文盲79 名。职业: 务农572 名,家庭妇女59 名,企业厂矿人员82名,行政管理人员24 名,其他21 名。

1.2 研究方法

1.2.1 调查问卷设计 问卷设计包括三个方面内容:(1) 基本情况调查,如姓名、年龄、学历、职业、孕产史等。(2) 研究对象宫颈癌相关知识的认知情况。(3) 研究对象获取宫颈癌相关知识的主要途径。宫颈癌认知情况调查包括:宫颈癌相关发病因素人乳头瘤状病毒感染[4],多个性伴侣、性生活开始时间早、多孕多产、性生活时卫生状况差[5]长期口服雌激素或者避孕药物[6],吸烟、酗酒等不良生活习惯[7];以及宫颈癌防治知识宫颈癌早期可治愈、宫颈癌早期无自觉症状需通过专业检查才能发现病变、有过性生活的女性,需每年一次妇科检查,必要时可做阴道镜检查或宫颈活检等。而获取宫颈癌相关知识的主要途径有传单折页宣传画、电视广播、集会宣传、听别人说、网络、宣传栏墙报、报纸杂志等。以上内容均在问卷上采用选择打勾记分的方式进行作答。

1.2.2 调查方法 在调查对象知情同意的情况下,研究人员陈述问卷调查指导语后,由调查对象自行(或研究人员协助下) 在排除他人干扰的情况下完成调查问卷。为保证问卷回收率及调查真实性,问卷发放后由研究人员当场收回。按要求回答全部问题,调查对象基本信息资料齐全的视为有效问卷,其余的视为无效问卷。本次调查中,共发放调查问卷800份,收回783 份,回收率为97.88%,其中有效问卷756 份,有效率为94.50%。

1.3 统计学方法 采用SPSS 12.0 统计软件,所得数据采用百分比进行描述性分析。

2 结 果

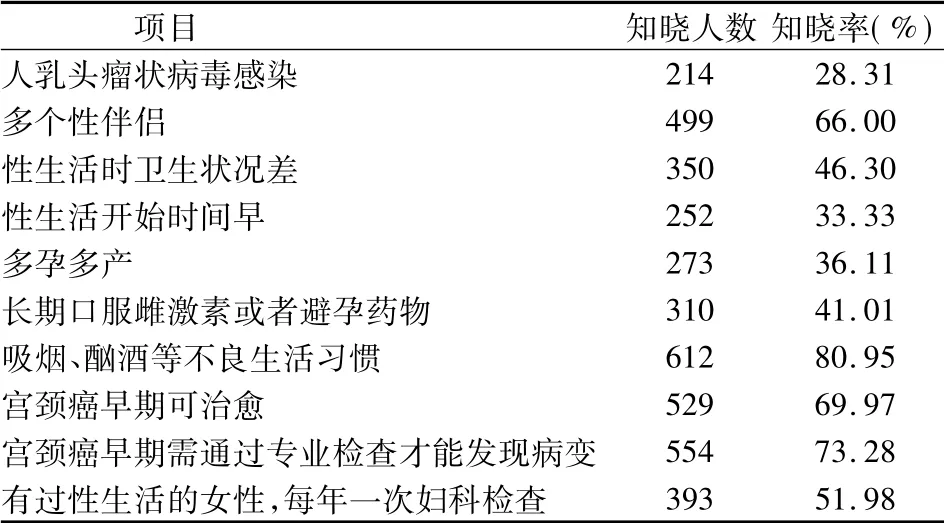

2.1 宫颈癌发病因素、防治知识知晓情况(表1)

表1 宫颈癌发病因素、防治知识知晓情况

在宫颈癌发病因素认知调查中发现,80.95%认为与吸烟、喝酒等不良生活习惯有关系,66.00%认为与多个性伴侣有关,46.30%认为与性生活卫生状况差有关系。

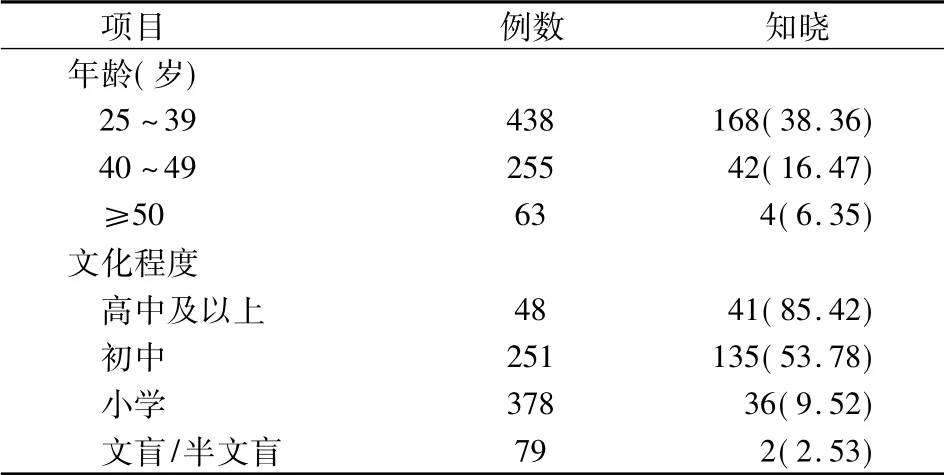

2.2 不同年龄、不同文化程度的妇女对宫颈癌相关知识的知晓情况(表2)

表2 不同年龄、不同文化程度的妇女对宫颈癌防治知识知晓情况 例(%)

结果显示,青、中、老三组的知晓率分别为38.36%,16.47%,6.35%,说明不同年龄段的妇女对宫颈癌知识认知程度不同。

不同文化程度即高中及以上、初中、小学、文青或半文盲的知晓率分别为:85.42%,53.78%,9.52%,2.53%。

2.3 宫颈癌相关知识信息来源渠道 本组对象获取宫颈癌相关知识来源渠道的高低顺序为听别人说31.21%,传单折页宣传画17.40%,宣传栏墙报14.18%,集会宣传13.25%,电视广播11.02%,报纸杂志9.24%,网络3.16%。

3 讨 论

3.1 为保证宫颈癌普查普治工作在山区镇顺利开展,以及提高农村妇女的身体健康水平,需进一步加强宫颈癌知识的宣传与普及 由于种种客观原因,山区镇存在地处偏僻、交通不便利、经济条件差、信息不灵通等落后状况,人们(特别是农村妇女) 接触新事物的途径较少,导致观念老旧,思想落后,这种状态将进一步影响其健康行为。在国家大力推行宫颈癌普查普治优惠政策之时,各地镇卫生院遇到最大的工作阻力,就是农村适龄妇女对这种有益于身体健康的常规性检查认知不足,致主观参与性低,进而影响“两癌”政策的推行力度,对社会资源造成不同程度的浪费,增加了各地卫生院在该专项工作上的人力成本投入。在这种情况下,唯有通过有效的健康教育才能让适龄对象认识到宫颈癌检查的必须性,并让适龄对象在接受检查的同时,还能充分了解宫颈癌发病相关因素,进一步提高其防病治病的能力,最终有效地提高农村妇女身体健康水平。

3.2 有针对性地对不同文化程度不同年龄的人群开展宫颈癌知识健康教育 从调查发现,青年组的知识知晓率要比中年及老年组高得多。同时又发现,中年以上的农村妇女大多认为宫颈癌的发生与吸烟、喝酒等不良生活习惯有关却又比青年组要高出许多,这说明山区镇老一辈妇女注重不抽烟不喝酒的健康生活方式比年轻人坚守,但这类人群对HPV 感染、避孕药、常规妇科检查、宫颈癌早期可治愈等方面的认识却是贫乏的。调查发现,具备高中以上学历人群比小学以下学历人群的对危险因素、防治知识的知晓率要高得多,特别是文盲或半文盲,对相关知识的认识非常低。在山区镇,由于交通受限、传播媒介落后,大多数妇女了解少,再加上如果本来就是文盲或半文盲,她们接受知识的途径极为有限,接受程度也更低。这些妇女旧观念根深蒂固,像接受妇科检查这些事物对她们来说是不可能办到的事,同时对于疾病知识的宣传也往往不以为然。为此,要让这些思想守旧、文化程度低的农村妇女自愿参加“两癌”筛查活动,根据不同文化程度及年龄的群体有针对性地施行健康教育护理干预。对具备初中以上学历的中青年,可采用宣传单、墙报等载体进行宣传,内容尽可能全面。而对于文化程度低如文盲与半文盲,面对面宣讲、广播、电视宣传,宣传内容以危险因素全面介绍,防治知识以引导或以警示的形式进行介绍。

3.3 充分利用好目标人群了解宫颈癌防治知识的有效渠道本调查结果显示,“听别人说”是获取宫颈癌相关知识的主要来源,这跟山区通讯方式落后、宣传途径有限以及农村妇女喜欢三五知已扎堆说事的习惯有着一定的联系。其它几项如“传单折页宣传画”“宣传栏墙报”、“集会宣传”、“电视广播”等途径选择方式较为接近。而“报纸杂志”“网络”这两种方式则较少人接触,这些途径方式选择同时也说明了农村地区的文化传播习惯。根据人群的这种行为习惯,笔者在此建议,今后在农村宫颈癌知识健康教育宣传工作中,应借助各村妇幼保健员及乡村医师、村干部的力量,先对这类人员进行培训,作为宣讲“师资”,让他们带着传单、折页、宣传画等到适龄对象家中正面宣传相关知识,由于权威和信任,这种“以人传人”的健康教育方式将能更快更好地传播知识内容。

3.4 探索适合一套适合山区镇农村妇女的宫颈癌知识健康教育方法 农村妇女主动参与宫颈癌检查活动是一种健康行为,它的形成以及改变除了受自身内在因素如知识、态度等因素的影响外,后天的生存环境、社会规范、环境条件、文化传统等因素对个体的行为形成也有着重要的作用,耿庆茹等[8]认为:对于女性生殖健康最有效干预应建立“以健康信念模式为基础,综合生物、心理、社会因素,重点考虑社会因素”的综合干预模式。综合国内外学者在宫颈癌知识健康教育方面的工作经验,结合山区镇农村妇女的实际,笔者将继续对此进行探索与研究。

[1] 连利娟主编.林巧稚妇科肿瘤学[M]. 第3 版. 北京: 人民卫生出版社,2000:537-540.

[2] Wang Y,Jiu L,Guan Y,et al. chemotherapy using 5- fluorouracil and notrocaphanum in malignant trophoblastic tumor[J]. Gynecol Oncol,1998,71(3) :416-419.

[3] 秦丽花.子宫颈癌筛查中肉眼观察法的应用[J]. 实用医技杂志,2010,17(1) :78-79.

[4] 李 芳,马忠金,刘桂云.宫颈癌的病因分析及预防[J].中国误诊学杂志,2008,8(24) :5896-5897.

[5] 吴淑卿,叶丹青,林 彤.宫颈癌与性传播疾病的关系[J].中国实用妇科与产科杂志,2003,19(8) :491-492.

[6] Deacon JM,Evans CD,Yule R,et al.Sexual behaviour and smoking as determinants of cervical HPV infection and of CIN3among those infected:a case- control study nested within the Machester cohort[J].Br J Cancer,2000,83(11) :1565-1572.

[7] Prokopczyk B,CoxJE,Hoffmann D,et al. Identificationof tobacco-specific carcinogen in the cervicalmucus of smokers and nonsmokers[J].J Natl Cancer Inst,1997,89(12) :868-874.

[8] 耿庆茹,楚赢莹,卢彦军.有关于西部农村已婚育龄妇女生殖健康行为干预研究的综述[J].中医学伦理学,2006,19(4) :75-76.