等截面抗拔桩力学特性以及对支护结构影响规律研究

孙金磊

(1.河海大学 岩土工程科学研究所,江苏 南京 210098;2.河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京 210098)

等截面抗拔桩力学特性以及对支护结构影响规律研究

孙金磊1,2

(1.河海大学 岩土工程科学研究所,江苏 南京 210098;2.河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京 210098)

通过模拟等截面单桩抗拔的上拔过程,选择了合理的弹塑性接触面模型,得到Q-S曲线、侧摩阻力以及桩身轴力规律,并在此基础上结合实际工程开挖施工过程,在既有的现场测量地质详勘资料的基础上,建立隧道基坑开挖的三维地质模型 ,并通过有限单元三维数值模拟方法模拟隧道动态开挖全过程,研究了在复杂地质条件下的明挖浅埋隧道抗拔桩在施工过程中的作用,总结了开挖过程中抗拔桩的侧摩阻力和轴力等力学行为特征、变化趋势,得出了抗拔桩不但能很好的控制连续墙的变形,而且也能有效的降低底板的隆起。

等截面抗拔桩;力学特性 ;合理支护;影响规律

0 前 言

国内外关于抗拔桩在抗浮设计方面的研究文献资料并不是很多,我国对一级建筑物的单桩抗拔承载力标准值是通过现场单桩上拔静荷载试验确定,对二、三级建筑物的抗拔桩侧摩阻力一般以抗压桩的侧摩阻力乘以经验折减系数[1]。Tomlinson在1957年,Vesic在1970年分别提出抗拔桩侧摩擦力与抗压桩侧摩擦力是相等的。经过众多学者的研究[2-3],人们已经认识到两者是不同的,但是由于对抗拔桩侧摩阻力的发挥缺乏充足的认识,只好套用抗压桩的研究成果,即抗压侧摩阻力乘以折减系数来表示抗拔桩侧摩阻力。而后,Kulhawy在1979年通过试验对三种抗拔桩可能破坏形式进行了研究,提出抗拔桩承载力计算公式;1996年,徐和、陈竹昌进行了抗拔桩模型试验,对以前工作者提出的公式进行了一定的改进;2002年张尚根等采用Cooke提出的摩擦桩荷载物理模型,推导出抗拔桩的荷载与位移关系的理论解;L.C.Reese通过试验表明:坚硬粘土内钻孔桩的侧阻力在相对位移为0.5%~2%时达到其峰值;美国KulhawyF.H教授所领导的研究小组曾研究表明:等截面桩的主要破坏形态是沿着桩土侧壁界面上发生的圆柱形剪切破坏,一般使侧阻力达到最大值所需要的桩土相对位移不超过13 mm。

根据工程勘察结果,整个隧道施工范围内土层主要为淤泥层、粉质粘土层、砂土层、砂、砾质黏土层,下卧岩层,且海域段水位受潮汐变化的影响较多,沿线地下水位普遍偏高,结构受地下水影响明显(见表1)。因此,隧道整体的抗浮稳定性问题尤为突出。根据海域敞开段的地质条件,地基处理方案为满堂加固,由于条件的限制,抗浮设计只能采用抗拔桩的设计方案。因此,对于拱北隧道海域段的特殊环境地质条件,通过三维有限元数值模拟方法来分析复杂地质条件以及高水位下抗拔桩的力学规律,以及对基坑的支护结构的影响成为关注的核心问题。

表1 土体参数表

本文拟通过三维有限元的数值模拟仿真技术,在研究等截面抗拔桩的单桩发挥作用的力学特性基础上[4-5],结合实际工程,研究了隧道从开挖到施工结束过程中的抗拔桩力学行为特性的变化规律,总结了施工过程中抗拔桩的作用,具体分析研究了抗拔桩的力学行为特征以及抗拔桩在不同的施工阶段的工作状态,得出隧道抗浮设计的数值计算效果。

1 接触模型

建立如图1所示的平面模型,模型高100 m,宽50 m,桩直径D=0.45 m,桩长L=27 m。桩假设为弹性,土体采用弹塑性本构模型。桩侧、桩底与周围的土均建立非线性接触;模型的底面和两旁采用法向约束,顶面自由。

图1 抗拔桩平面模型

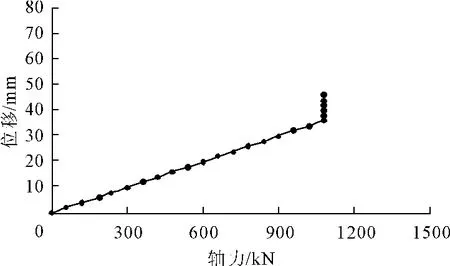

计算时接触面采用无厚度的摩尔库伦硬接触模型,取摩擦系数 μ=0.25,模型计算采用桩顶位移控制的方法,设置桩顶上拔最大位移为60 mm,分100步完成。根据计算结果得到的桩顶轴力与位移关系即Q-S曲线,如图2所示。可以看出,轴力与位移是基本成线性增加的关系,并且增加的速率慢慢减小,当位移达到36 mm后,继续增加抗拔桩上拔位移,桩顶轴力基本保持不变,即抗拔桩已经破坏(接触面相对滑动接触关系破坏),这种现象符合抗拔桩陡降型破坏的特点,说明这种理想弹塑性接触模型能较合理的模拟出抗拔桩的上拔过程。

图2 Q-S曲线

同时得到桩体轴力和摩阻力的分布曲线[2-3,6]如图3、图4所示。由图3、图4可以看出,对桩顶施加上拔荷载时,桩身混凝土受到上拔荷载拉伸产生相对于土的向上位移,从而形成桩侧土抵抗桩侧表面向上位移的向下摩阻力,且桩顶上拔荷载通过桩侧表面的桩侧摩阻力传递到桩周土层中。沿着桩身深度范围内,桩身轴力逐渐减小,侧摩阻力逐渐增大;抗拔位移值越大,桩顶轴力也越大[7-10]。

图3 轴力图

图4 桩身侧摩阻力图

2 有限元三维隧道模型

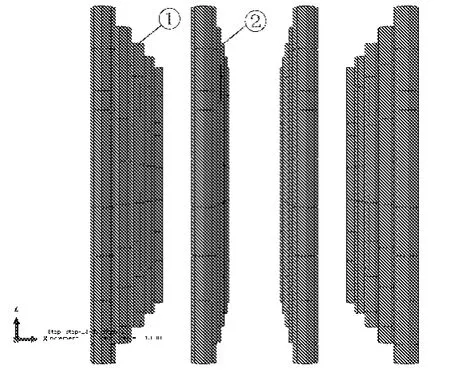

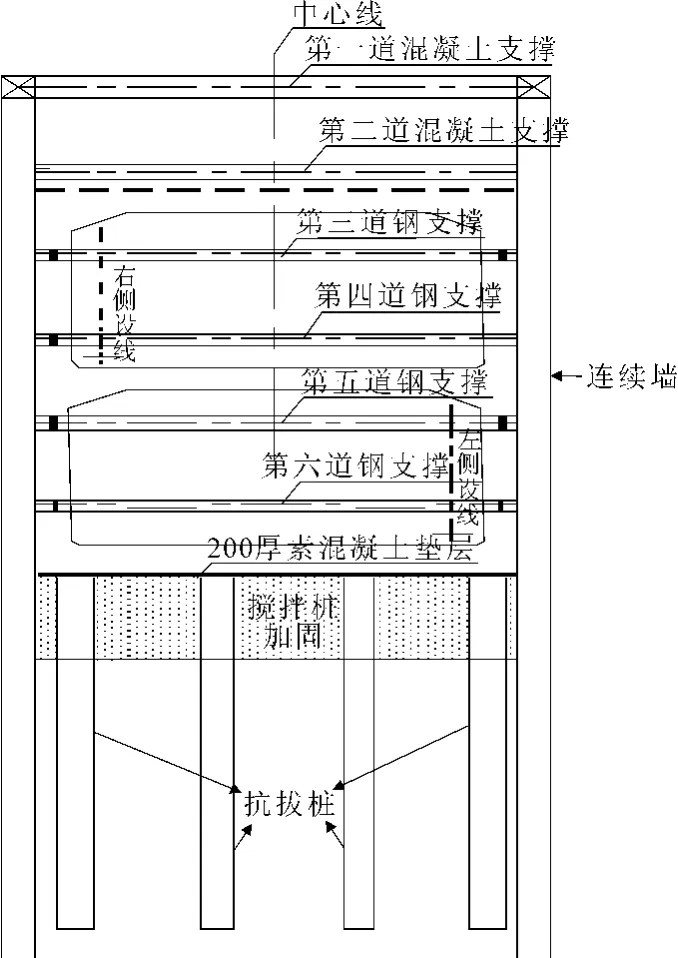

为了真实模拟整个开挖过程,开挖方案如下:第1步地基加固,施加抗拔桩(灌注桩)、地下连续墙等围护结构;第2步施加第一道支撑,进行第一步开挖;共分六步开挖,然后再逐步拆除支撑并施加隧道结构。计算过程中土层分布与实际情况相似,共分为7层,其分层情况如图5所示,①、②号试验桩位置见图6,横断面如图7所示,模型长42 m,宽217 m,高123.5 m。在模型中,地下连续墙采用4节点壳单元,考虑施工时连续墙分幅,在建模过程中相邻槽段之间的作用通过建立接头单元来模拟。桩身与桩周土之间、桩底与桩底土之间及连续墙与土体之间均设置接触关系,来模拟桩、连续墙与土体之间的相互作用。

图5 模型

图6 ①、②号桩位置

图7 结构断面

3 计算结果分析

3.1 抗拔桩变形分析

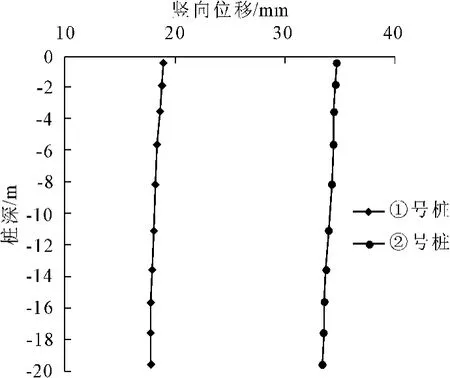

以①、②号桩为研究对象。从图8中可以看出,桩的轴向刚度很大,使得两根桩的竖向变形均较小,①号桩桩顶上抬19.2 mm,桩端上抬17.3 mm,桩身变形1.9 mm;②号桩桩顶上抬34.8 mm,桩端上抬33.0 mm,桩身变形1.8 mm。开挖过程中,由于桩土间的相互作用,桩体附近的土体回弹较小,而桩与桩之间的土体回弹较大,坑底回弹曲线成凸形,影响了坑内桩的沉降,中间②号桩的桩顶及桩端变形明显大于外侧①号桩的变形,说明土体卸荷引起的回弹对中间桩的影响要大于边桩。

由图9可见,两根桩的水平位移变化趋势基本相同,①号桩桩顶位移12.4 mm,桩底位移5.62 mm;②号桩桩顶位移3.95mm,桩底位移1.60 mm。其原因在于土体的侧向变形引起桩身弯曲,桩与桩之间的遮拦作用,使得不同位置桩的位移不同。①号桩的水平位移明显大于②号桩,说明土体侧向变形引起的桩身弯曲的影响范围主要限于边桩,对基坑中心大部分桩的影响较小[6,11]。

图8 桩体竖向位移

图9 桩体水平位移

3.2 抗拔桩受力分析

①号桩体轴力随施工过程的变化如图10所示。从图10中可以看出,整个桩体受拉;随着桩深的增加,桩轴力先增大后减小,呈两头小、中间大的规律,最大轴力的位置就是侧摩阻力为零的地方。并且随着开挖的进行,桩身轴力逐渐增大,拆撑结束后,桩身轴力基本没有发生变化,说明桩已处于稳定状态[12-13]。

图10 施工过程中①号桩体轴力图

3.3 对地下连续墙的影响

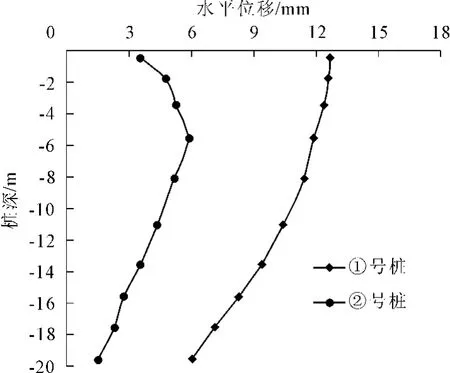

地下连续墙水平位移在坑底有桩和无桩两种情况下的变化如图11所示[8]。从图11中可以看出,由于连续墙顶部连续墙的水平位移很小;随着连续墙深度的增加,水平位移也逐渐增大;由于连续墙下部受到坑底土体的约束,土压力平衡破坏较小,产生的土压力也较小,故墙体水平位移慢慢减小,总体来说地下连续墙大体上呈现出两端小中间大的变形形态。并且随着开挖的进行,地下连续墙的最大水平位移值不断增大,其所在位置也逐渐向下转移[14]。

在第一步开挖时,两种情况下连续墙的位移基本一致,而后随着开挖步的进行,两者差别慢慢显现出来,开挖结束后,坑底有桩基时,连续墙最大位移值为18.44 mm,坑底无桩基时,连续墙最大位移值为19.03 mm,可以发现在墙身下部,由于抗拔桩的存在,连续墙的水平位移显著减小。这是由于桩土间的相互作用,在开挖过程中,桩附近的土体的回弹变形较小,对桩底土的影响也较小,从而限制了基坑坑底以下部分连续墙的变形,说明相比较无桩情况而言,坑底桩对控制连续墙变形起到很好的作用。

图11 施工过程中连续墙体水平位移分布

3.4 桩对坑底变形影响分析

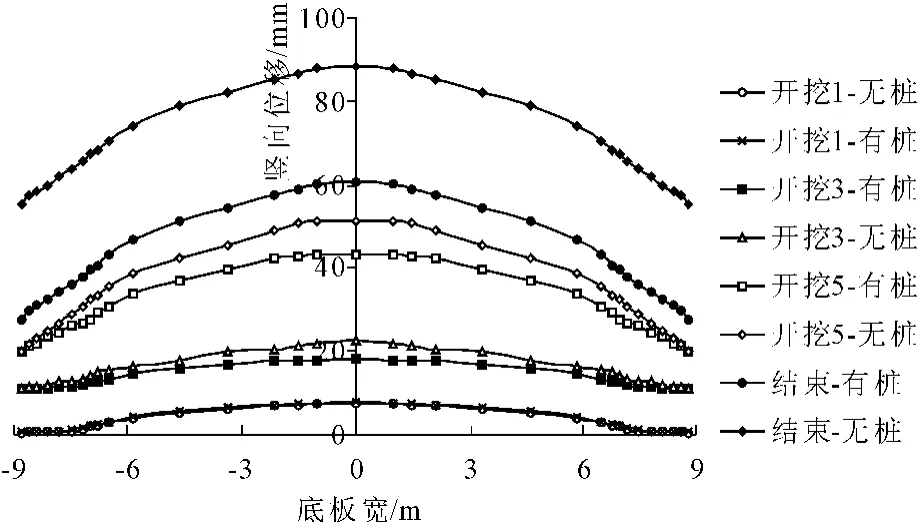

基坑开挖后坑底土由于卸载而打破原有的平衡状态,卸载后土体会回弹隆起。在有桩和无桩两种情况下,坑底随开挖其变形趋势如图12所示。可以看出,由于连续墙的约束作用,坑底两端的变形小于坑底中部的变形,使得坑底的回弹曲线呈凸形;随着基坑开挖深度的增加,基底逐渐卸荷,地基回弹量也逐渐增大,此时围护结构的约束作用也越来越突出。

在第一步开挖时,两种情况下底板的位移基本一致,而后随着开挖步的进行,两者的差别越来越突出,开挖结束后,坑底无桩时,底板最大回弹量88.27 mm,坑底有桩基时,底板最大回弹量为60.70 mm,说明坑底设置桩基能显著减小坑底的回弹。

图12 工作井施工过程中基坑隆起图

4 结 论

(1)在抗拔桩的模拟中,桩-土接触采用面面接触单元以及无厚度的摩尔库伦硬接触模型能很好的模拟桩-土间的接触关系。

(2)得到了等截面抗拔桩的桩体轴力和摩阻力的分布曲线以及作用规律。

(3)通过工程实际得到抗拔桩在开挖过程中的作用规律以及力学特性的变化趋势;通过对比开挖过程中基坑设置抗拔桩与否,得到抗拔桩对基坑支护结构的影响规律以及抗拔桩的作用效果。

[1]刘祖德.抗拔桩基础(二)[M].地基处理,1995,6(4):1-12.

[2]Dash B K,Pise P J.Effect of compressive load on upliftea paeity of model piles[J].Jounal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2003,129(11):987-992.

[3]Kulhawy F H.Limiting tip and side resistance:fact or fallacy[C]//in Proc of Symp on Analysis and Design of Pile Foundation.San Francisco:ASCE,1984:80-98.

[4]王金昌,陈页开.ABAQUS在土木工程中的应用[M].杭州:浙江大学出版社,2006:183-195.

[5]杨爱国.抗拔桩承载机理的三维有限元研究[D].南京:南京理工大学,2007.

[6]许宏发,罗国煜,廖铁平,等.等截面桩的抗拔桩机理研究[J].工程勘察,2003,(3):4-6,34.

[7]宋 兵.桩侧摩阻力特性的研究[D].广州:华南理工大学,2010.

[8]丁佩民,黄堂松,肖志斌.抗拔桩侧摩阻力发挥规律的探讨[J].建筑科学,2003,19(6):46-48,62.

[9]贾德庆.广东沿海主要土层桩侧摩阻力和桩尖阻力的分析[J].水运工程,2004,(2):22-25.

[10]杜广印,黄 锋,李广信.抗压桩与抗拔桩侧阻的研究[J].工程地质学报,2000,8(1):91-93.

[11]许宏发.桩的抗拔承载力与非线性计算理论研究[D].南京:中国人民解放军理工大学,2001.

[12]王之军.等截面竖向单桩抗拔承载力试验研究及变形非线性分析[D].北京:中国地质大学,2006.

[13]孙晓立.抗拔桩承载力和变形计算方法研究[D].上海:同济大学,2007.

[14]胡云华,郭小红,覃正刚.抗拔桩对隧道主体结构的影响分析[J].地下空间与工程学报,2011,7(1):93-98,111.

Study on Mechanical Properties and Effects to Supporting Structure of Uniform Uplift Pile

SUN Jin-lei1,2

(1.Geotechnical Engineering Research Institute of Hohai University,Nanjing,Jiangsu210098,China;2.Key Laboratory of Ministry of Education for Geomechanics and Embankment Engineering,Hohai University,Nanjing,Jiangsu210098,China)

Through simulating the drawing process of single pile pulling on uniform cross-section,the reasonable elasticplastic contact surface model is chosen to obtain the rules of Q-S curve,side friction resistance and axial force.Then based on actual engineerings and geological data from site investigation,the 3-D geological model for tunnel excavating is established.Simultaneously,the 3-D finite element numerical simulation method is used for simulating the excavation process of tunnel,the action of uplift pile in the construction under complex geological conditions is studied,and the mechanical characteristics and variation trend of the uplift pile in excavation process are summarized.It is obtained from all these as mentioned above that the uplift pile could effectively control the deformation of continuous wall and the heave of floor.

uplift pile of uniform cross-section;mechanical characteristics;reasonable supporting;influence law

TU473

A

1672—1144(2013)02—0172—04

2012-09-02

2012-09-28

国家重点基础研究发展计划(973)资助项目(2011CB013504);浙江省重大科技计划重点项目(2009C33049);江苏省2011年度研究生培养科技创新计划项目(CXZZ11-0428)

孙金磊(1987—),男,河北唐山人,硕士研究生,研究方向为隧道与地下工程。