李益、贯休:唱响时代挽歌

泗水圣徒

“安史之乱”让唐王朝元气大伤,而后的藩镇割据、宦官专权等一系列的政治事件,也让中央政府对边地的控制日益薄弱,征戍之苦、死亡之痛开始成为这一时期边塞诗的基调。国力稍强的时候,诗人们尚有收复失地之盼,于痛切中能发出几声怒吼来振奋斗志,但随着时间的迁延,国力日衰、朝廷渐弱,诗人们的笔下充满了悲苦和绝望。这一时期最有代表性的诗人当属李益和贯休。

李益旧籍姑臧(今甘肃武威),家于成纪(今甘肃秦安北),后来吐蕃入侵,家乡沦陷,只好举家东迁。21岁进士及第,后来断断续续从军10年。他也有着壮怀激烈的梦想,有着安边定远的豪情,他曾写下“伏波唯愿裹尸还,定远何须生入关!莫遣只轮归海窟,仍留一箭射天山”的句子,以马援、班超和薛仁贵来自况。当他经过古战场时,遥想起汉胡交战的历史,想起“汉甲百万屯边秋”的雄壮,想起“汉为一雪万世仇”的辉煌,也忍不住发出“告尔万世为唐休”的怒吼。然而辉煌毕竟远去,边境风雨飘摇,更多的时候,当他想到家乡被占,“心知旧国西州远”,只能“西向胡天望乡久”,发出“故国关山无限路,风沙满眼堪断魂”的无奈感叹。

他不仅感慨边疆失地,也感慨军士征戍之苦。月夜,当他登上受降城,听到“不知何处吹芦管”,在萧瑟的芦管声里,他能感受到“一夜征人尽望乡”的凄凉。当他跟着行进的队伍北征时,“天山雪后海风寒”,在这恶劣的天气里,战士们纷纷“横笛遍吹《行路难》”,在乐曲声里,“碛里征人三十万”浩浩荡荡地“一时回首月中看”,凄婉的笛声和望月思乡的凄凉,一幅荒疏悲凉的画面呈现在眼前。

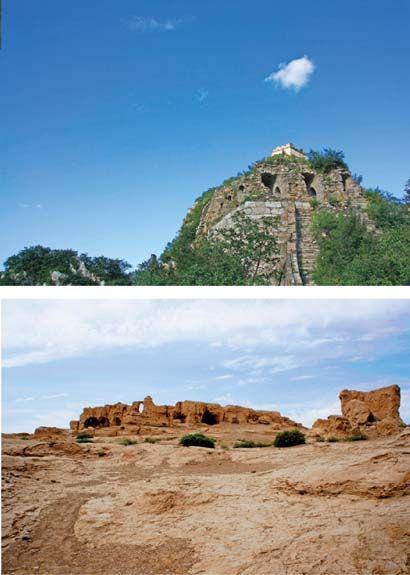

虽说李益生不逢时,但毕竟唐王朝的躯壳还在,瘦死的骆驼比马大,大唐王朝还能基本上维持运转,而贯休则经历了黄巢、王仙芝起义及唐朝覆灭等一系列动荡,所以他的边塞诗中充斥着对边事国运的感怀和对战争悲剧的思考。贯休是方外之人,7岁就出家当了和尚,当起义军的战火烧到他的家乡,当他看到经过战争洗礼之后很多地方悄无人烟,而藩镇之间又拼斗不止朝廷却束手无策的时候,他非常气愤,再也不能平心静气去念佛,而是忍不住思考国难世乱的根源。正当他介入世事的时候,大唐王朝“回光返照”,新即位的唐昭宗求贤若渴,他抱着“复兴”的期盼来到长安。在长安待了一年,贯休周游陇右、幽州、蓟州这些地方,在唐代边塞战争曾经最为激烈的地方,感受将士守边情怀、品味战争的苦涩、反思历史得失,并写下了30多首边塞诗。

当他来到昔日繁华的河西,看到的是“朔气生荒堡,秋城满病客。犲掊沙底谷,人上月边烽”,最后只好发出了“休作西行计,西行地渐凶”的感慨,正与盛唐诗人“一身从远使,万里向安西”形成了鲜明的对照。在长安灞陵,贯休遇到一位退伍老将,“官竟不封右校尉,斗曾生挟左贤王”,没有盛唐人壮士暮年仍旧不已的雄心,只剩下“回首霜天与恨长”了。对于战争的悲剧,贯休也曾思考,当他联想到“边风萧萧,榆叶初落。杀气昼赤,枯骨夜哭”的历代以“灭胡”为目的的战争时,不禁反问:“天子富有四海,德被无垠。但令一物得所,八表来宾,亦何必令彼胡无人?”这样的思考在唐代诗人中较为独特。

当然,对于昔日的荣光,贯休心里还是有一丝眷恋,借着实地考察,借着汉匈战争的故事,他“还原”了唐朝的边塞战争,有“突围金甲破,趂贼铁枪飞”的激烈,有“纵宴参胡乐,收兵过雪山”的豪迈,有“黄河冰已合,犹未送征衣”的可怜,有“帝乡青楼倚霄汉,歌吹掀天对花月。岂知塞上望乡人,日日双眸滴清泪”的强烈对照,较为全面地还原了历史现场。然而,与盛唐时期的边塞诗人们豪情的自然流淌不同,贯休所在的时代已经没有了高、岑那个时代意气风发、酣畅淋漓的心理体验,他笔下的豪情更多是刻意安排,诗中飘荡的是一份理性的思考。

在李益和贯休之外,中晚唐还有王建、张籍、李贺、令狐楚、陈陶等一大批边塞诗的创作者,他们的作品随着时代的变迁,将盛唐边塞诗意气风发的反面刻画了出来,透露出苍凉沉郁、忧伤哀怨的气质以及对盛世的追怀与向往。漫道黄沙遮望眼,勒石边关胜朽年。跟随光阴的脚步回到当时当地,除了能够感受到煌煌气象,还能够感受到在读书人中间所蕴藏的一股苍凉英伟之气,他们宁可在大漠边关遥望长河落日,也不愿在案牍之间劳形伤神,他们渴望能够“匹马戍梁州”。无论实现与否,他们都将这种感受书写在纸上,吟哦进诗中,化作戍边之梦,时常在后人的耳边回响。然而“往者不可谏”,随着大唐的逐渐衰败及至覆灭,唐朝的边塞诗也在这忧伤中缓缓地拉上了帷幕。