蝴蝶效应斯品汉姆兰法与大转型—批判视阈下波兰尼思想的启示

■ 夏 雪(西南政法大学外国语学院 重庆 401120)

引言

1795年一部鲜有问津的法令和1944年时仍尚未止息的一场史上最惨绝人寰的世界大战,它们之间具有怎样的联系呢?卡尔·波兰尼写于1944年的《大转型:我们时代的政治与经济起源》就以这样的进路反思了19世纪的人类文明史。在其宏大的人文关怀中,自发调节的市场被视为彻头彻尾的乌托邦,除非消灭社会中的人和自然物质,否则这种制度就不能存在于任何时期。这是由于一直以来,经济关系都是嵌入于社会关系之中的,19世纪以来试图创造一个“脱嵌”的自发调节市场社会的期待,实际上却使其落入一种双向运动(市场的不断扩张及其它所遭遇的社会自保的反向运动)的支配,以至于此种无法消弭的持续紧张最终演化为两次世界大战的人间惨剧。而19世纪由“社会市场”向“市场社会”的大转型中,斯品汉姆兰法令可谓为转型动力机制形成的起始点。那么,如何理解斯品汉姆兰法对人类文明的“决定性塑造”?它与波兰尼的思想体系关系如何?这一论说及其对它的批判的提出,对于我们的政治经济学思索又有着怎样的启示呢?

波兰尼《大转型》的思想体系梳理

波兰尼对规制全球经济的制度的关注,是直接与他多国流亡的经历联系在一起的。而自1920年以来,对市场自由主义的批判一直是其中心理论关切。同时,他极力反对第二国际的信条:前进的道路被视为是历史发展预先决定的一个不可避免的过程。他的中心思想是:前进的道路只有通过基于道德原则至上的人类有意识的行动才能顺利实现。波兰尼的《大转型》,集中反映了其长期以来的思想关涉,他认为,导致文明崩溃的长远因素必须在工业革命的发生地——英国才能得到分析。而他对法西斯主义起源和自我调节市场兴起下的二战的阐述,是将写作此书视为一个有意识的政治参与行为,试图为战后的世界指出一条通往更为人性化和理性化的道路,这一发展计划构成了其整个研究的步骤(波兰尼,2007;布洛克、萨默斯,2007)。

由上,可以对《大转型》一书的思想体系进行宏观把握,概而言之,笔者将这一体系概括为三个首尾相续的要点:第一,自发调节的市场是彻头彻尾的乌托邦;第二,市场之不可能在于社会与市场的永恒互嵌;第三,在这一纠葛的“市场-社会”关系中政府和个人的位置与意义。在分述之前,必须要注意到的是波兰尼在方法论上的整体性,其至少包括三方面:制度分析(特殊制度安排及其功能)、隐喻分析(工业资本主义与法西斯主义的隐微联系)和多元层次分析(全球性的机会结构和国家机会结构)。这种在深度上“现象-内质”的纵向挖掘和空间上“国家-全球”的横向链条是理解波兰尼论述的关键视阈。

(一)自发调节的自由市场的不可能

波兰尼至少从两个路向说明了这一不可能性:其一,自由市场内在运转的非自由性,政府在向市场经济的转型中有着近乎根本性的作用,市场自由主义最根本的缺陷在于将人类目标从属于非人的市场机制的逻辑。如波兰尼对现代市场经济起源的考察,他发现早期生产方式下的贸易都是互补性(互惠、再分配、家计)而非现代经济意义上的竞争性贸易。使隔绝的中世纪城市形成统一国内市场源于作为“解围之神”之国家的干预(波兰尼,2007)。而人类的行为动机并不在于维护占有物质财富的个人利益;而在于维护他的社会地位、社会权利、社会资产,从传统经济到市场经济的转变带来的动机变化——生存的动机被获利的动机取代,是被创造出来的结果(波兰尼,2007)。其二,后果的灾难性。波兰尼(2007)开篇就提出:“除非消灭社会中的人和自然物质,否则这样一种制度就不能存在于任何时期,它会摧毁人类并将其环境变成一片荒野”。市场脱嵌和社会自保的双向运动在国内和国际上的双重紧张注定了国际体系的失败,“百年和平”后接踵而至的是世界经济体系崩溃和两次世界大战,引起灾变发生的根本性源头在于经济自由主义建立自我调节市场体系的乌托邦的努力(波兰尼,2007)。

(二)社会与市场的永恒互嵌

它是自发市场之所以不可能的根本原因。他认为,在19世纪之前,人类的经济是嵌入在他的社会关系之中的,经济一直是附属性的。但是,市场的逻辑与先有模式有着本质上的不同,而这正是由市场控制经济体系会对整个社会产生致命后果的原因所在:“它意味要让社会的运转从属于市场。与经济嵌入社会关系相反,社会关系被嵌入经济体系之中。经济因素对社会存续所具有的生死攸关的重要性排除了任何其他的可能结果。……这正是人们熟知的那个断言的意涵:市场经济只有在市场社会中才能运转”(波兰尼,2007)。而19世纪以来市场的“脱嵌”尝试,却是不可能成功的。这是因为现代经济假设三种非用于市场销售的虚拟商品—土地、劳动力与货币—能像真实商品那样起作用,并以可标价买卖的方式获得,这只会带来致命的后果。将自然与人商品化违背数百年来统治着社会的道德原则,必然带来社会的自保;而国家对虚拟商品的管理使之置身于三大最重要的市场中,不可能跳出。由此,19世纪的社会史就成为一个双向运动的结果:市场组织在真实商品方面的扩张伴随着它在虚拟商品方面受到限制,在自发调节的市场体系所固有的威胁面前,社会奋起保护自己(波兰尼,2007)。虚拟产品的人道性质和存在方式使得任何通往绝对市场社会的努力都不可能摆脱反向运动的牵绊,自由放任的一元化纯属乌托邦,正如布洛克精彩的比喻:让市场脱嵌就好比拉伸一条巨大的橡皮筋,让市场得到更大程度自治的努力,同时也增加了张力的程度。随着进一步的拉伸,或者橡皮筋绷断——意味着社会解体——或者回复到更嵌入的状态(波兰尼,2007)。

(三)政府与个人在该“市场-社会”关系中的位置与意义

除了上文提及的干预统一市场形成之外,政府一直以来亦有着“延缓经济发展进程,减轻变迁的受害者的痛苦,并试图把变迁的过程引导到破坏性较小的方向上去”(波兰尼,2007)的功能。而到了市场试图“脱嵌”的19世纪,市场社会虽带来了表象的繁荣与和平,但悖谬的是,不仅是人和自然,连资本主义生产组织自身都不得不躲避自我调节的市场的破坏作用。因此,卷入反向运动的是整个社会群体。而在双向运动的制度目标下的两大组织原则(经济自由主义原则和社会保护原则)都不可能脱离政府自行运作。但是,19世纪的市场失败使得政府必须调整自身的定位,这就涉及到政府与人在重塑“社会-市场”关系中的位置与意义。顺着欧文的逻辑,波兰尼对社会主义有着真诚的亲和感:本质上,社会主义是工业文明的内在倾向,这种倾向有意识地试图使市场从属于一个民主社会,从而超越自发调节的市场。这种努力就是使社会成为人们之间的独特人性关系。他勾勒的新世界的基石,即“政府之间的经济合作以及按照自身意愿组织国民生活的自由”。而这种新的“社会市场”不是摒弃市场复归传统经济的返古,而是在复杂社会中引入政府干预,并通过“重新发现社会”扩展自由。这意味着广泛而普遍的制度对个体权利尤其是不服从权利的保障,从而不必惧怕权力与计划对其灵魂的压抑,并试图为所有人创造更多的自由(波兰尼,2007)。

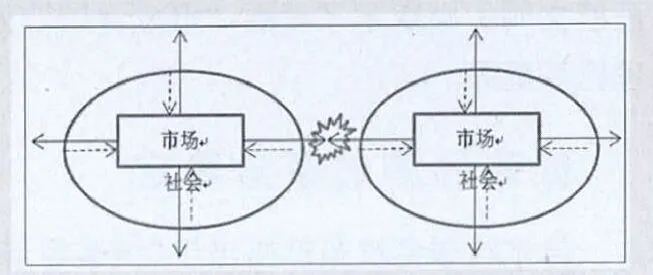

综上,本文将波兰尼意义下19世纪大转型的历史进行总结,如图1所示。在图1中,实线箭头代表市场“脱嵌”的扩展运动,而虚线箭头则是社会保护的反向运动,后者的出现和增强是以前者的兴起与扩张为前提的,且市场扩展越剧烈,反向运动的作用力也越强。即便市场“脱嵌”不可能,但市场机制一旦产生便可不断自我扩展和强化,其扩张的力量大于社会自保的力量,因此,大转型下的市场几乎有着难以操控的性质,以至于随着金本位制自控力的减弱和国际市场上帝国主义、保护主义的滥觞,带来了国家间及各国内经济压力的增大和竞争的极化,从而使国际体系走向崩溃。

斯品汉姆兰法的体系坐标

那么,这一大转型的起点是什么?普遍说来,1832年的《改革法案》和1834年的《济贫法修正案》被当做现代资本主义的起点,它标志着斯密式的自由放任市场体系的形成。然而,波兰尼却将更多的注意力放在了上述两个法案之前的斯品汉姆兰法令上,并认为这个权宜之计决定性地塑造了整个文明的命运(波兰尼,2007)。那么,应如何看待这一法令?它在波兰尼的思想坐标中又该如何定位呢?

斯品汉姆兰法令颁布于1795年,是伯克郡的法官们以一种非正式的方式作出的决定:工资之外的津贴应该通过与面包价格挂钩的方式予以确定,以便保证穷人能够得到一个最低收入,而不论他们实际挣得的钱有多少。它确定一个穷人维持家庭生活所需的最低收入水平,如果某人的工资低于这一水平,那么当地教区或地主必须补足这部分差额。这一为穷人建立的父爱主义法令,形式上是保护劳动力免受市场的威胁,但却在事实上将原本可以因《安居法》解除而自由流动的劳动力,限制在传统社会关系(教区、地主)当中,从而阻滞了新工业体系下的最后一个市场——劳动力市场的建立(波兰尼,2007)。这一明确将市场机制作为防范对象的措施不同于早前任何保护性立法,“生存权”的要求被提出。但是,一个与目标有着巨大反差的悖论性结果却出现了:作为父爱主义的“斯品汉姆兰法令是设计来阻止,或者至少是延缓普通人的无产阶级化的;结果却是大众的赤贫化,在这一过程中,他们几乎失去了人形”,同时,“几乎奇迹般的生产增长与大众几成饿殍的现象并存”(波兰尼,2007)。

是什么导致了这样的吊诡?在工资制度与生存权利的矛盾中,后者被事实证明是个致命的陷阱。这可以从被雇者和雇主两个方面得到解释:就前者言,在经济人的预设下,如果一个人什么工作都不做就可以生存,那就没有人再愿意为工资而工作了,搭便车成了理性之选;就后者言,既然无论工资多少,被雇者都能保障生存,那么将工资水平降到生存线以下反而成了最优选择,因为无论他自己支付得如何少,来自法案的补贴都会将工人的收入提升到法定最低收入的水平,以至于在某些地区造成这样的结果:只有那些依靠救济的人才有被雇的机会,那些努力远离救济、自力更生的人几乎不能保证有份工作。而上述两方面的反复循环,在短短数年内就使劳动生产率下降到赤贫劳工的生产率水平,这反过来又为雇主拒绝提高工资提供了理由,且最终甚至会压低地方行政长官们好心为穷人们设立的救济“标准”(波兰尼,2007)。如是恶性循环带来了上文的吊诡,但即便生产率受损,无论从相对还是绝对意义上,获利方都是雇主,他们利用公共基金支付了劳动力成本。而在穷人这边,不劳者有工作,强壮劳动力在找工作中遭到排挤的反常状态带来了从生存水准、工作动力到尊严的三重打击,这对穷人来说是巨大的道义损害(布洛克、萨默斯,2007)。恰如波兰尼(2007)所言:“如果说一个人类社会是一架为维系其赖以确立的那些规范而自我运作的机器,那么斯品汉姆兰法令则是一架破坏这些规范,从而使任何社会都无法有稳固基础的自动挖掘机。它不仅给逃避工作与假装匮乏以奖励,而且在人们努力逃脱赤贫化命运的节骨眼上增加了赤贫化对人的吸引力”。由此,即便斯品汉姆兰法带来的济贫总费用在1830年代是稳步下降的,而且由于国民财富的增长,它们的比重一定下降得更快,但针对该法令的批评却愈发猛烈,其原因在于以下事实:大众的非人化开始使整个国民生活失去活力,并严重地束缚了工业自身的能量(波兰尼,2007)。

值得注意的是,波兰尼批判的与其说是保护主义措施本身,不如说是这一特殊制度的形构。保护主义试图保护工人以避免市场带来的威胁,但工资体系迫使他们以出卖自己的劳动力谋生,斯品汉姆兰法看似家长制般的使穷人在任何情况下都至少能有最低生存工资保障了生存权,但却未考虑这一保障机制与同时存在的工资体系并存的条件下所形成的博弈矩阵可能带来的是何种纳什均衡。赤贫化成为了这一法律生效期间的均衡点,生存权的保障却是以在工资体制方面,雇主尽可能压低工资水平、雇佣者尽可能少地提供劳力为代价的。穷人被赋予了生存保障权,但却没有赋予他们在工资体制内以联盟机制与权力方进行讨价还价的权利,尤其是1799年至1801年通过的反联合法案,阻止工人们获得社会地位,防止他们借此展开集体性反抗。从而,一个新的雇主阶层诞生了,但没有一个相应的由雇员组成的阶层成长起来。这些反对贸易联盟的法案构成了受雇工人们工资难以上涨的最主要的结构性阻碍因素(布洛克、萨默斯,2007)。

但是,斯品汉姆兰法早已是众矢之的,这样一种坚定不移的信念渗透到包括劳工阶层在内的心中:无论斯品汉姆兰体系看起来多么光鲜,它的本质是对大家的掠夺;“生存权”实际上是致命的绝症。1832年,在下议院议员彻底获得权力后,新登历史舞台的中产阶级的第一个重大改革就是废除斯品汉姆兰法令,由《改革法案》与两年后的《济贫法修正案》取代。这个吊诡的时代已经由不得任何寻求其它转化可能的路径思考,糟糕透顶的现实为市场经济提供了毋庸置疑的合法性和取之不竭的源动力,“市场机制正在自我确证并叫嚷着自身的完善:人类劳动必须被变成商品。反动的父爱主义曾徒劳地试图抵抗这种必然性。从斯品汉姆兰法令的噩梦中逃脱出来后,人们盲目地冲向了市场经济乌托邦的屏保”(布洛克、萨默斯,2007)。如同拓扑学中的“蝴蝶效应”一般,一个本为应急之策的小小法令——斯品汉姆兰法的实施造成的一系列灾变,使得未被市场体系纳入的最后也是最为重要的一块阵地——劳动力市场彻底失守,大转型是在自由主义意识形态得到从理论到现实的权威性确认后得以实现的。即便工人阶层(或无产阶级)在斯品汉姆兰法废除后终于形成,但他们所面对的社会形构已经发生了根本性的转变,市场的大潮成为不可逆的力量。纵然双向运动下市场“脱嵌”是不可能的,但这并不意味着反向运动对于市场力量的可控性,它的自发性、无计划性无法阻止市场的破坏性,而它与市场的张力亦引发了其它形式的社会损害。人被放逐于市场上,其生物本性被视为社会的既定基础,经济性动机隐匿了人的社会性。对于政治家和管理者来说,自由放任仅仅意味着用最小的代价和努力来达成对法律与秩序的保障。让市场去掌管穷人,让饥饿去鞭策穷人,让贫穷来刺激繁荣。社会即便在市场乌托邦的构建中持续地发生着作用,但是其内在结构已被根本性地置换,以至于只能退隐,且这一社会保护运动再也无法与经济体系的自身运转兼容。

斯品汉姆兰法的离场伴随的是新时代政治经济学的兴起,但波兰尼遗憾地发现,以经济性利益为逻辑起点建立起来的学说体系成为了那一时代的主宰。汤森、伯克和最具代表性的、提出“圆形监狱”说的边沁,无不是推崇让工业生活的市场组织成为主导,所有其他制度领域都会从属于这种模式。波兰尼发现,在那个时代,“众人皆醉我独醒”的思想家首推罗伯特·欧文,而他的思想,也是建立在欧文的远见卓识之上:欧文区分了社会与国家,并只把国家安坐它所能承担的角色,即能够为了使共同体避免受伤害而进行有益的干涉,但一定不能承担起组织社会之责。由于社会是真实的,人们最终必须从属于社会(波兰尼,2007)。在斯品汉姆兰法之后,市场的一枝独秀幽闭了社会的可能性,并造成了哈贝马斯意义上系统对生活世界的宰制。欧文的19世纪的社会保护运动已无法拯救社会,但更为人性化和理性化的通途在于对市场自由的重审和“社会的重新发现”,也就是再建复杂社会中的自由,这无非是一种欧文主义道路的现代实践。

布洛克和萨默斯将波兰尼对斯品汉姆兰法令的间隔时间强调的原因总结如下:其一,该法令说明了市场发展的非进化性和非连续性本质。自我调节的市场的兴起不是自发形成或发生的,而是源于国家的建构;其二,关于对斯品汉姆兰法的体验和围绕它展开的讨论,确立了自由意识形态的基本假设。然而,这对波兰尼来说,仅仅意味着三点:经济自由主义意识形态的普遍深入;它在本质上是错误的;它成为我们解决文明化过程问题的主要障碍之一(布洛克、萨默斯,2007)。

批判与意义

谈及波兰尼对斯品汉姆兰法的研究及其思想体系的意义,在中国学界的通例就是将他对市场乌托邦通往的致命陷阱汪洋自恣的道德驳论引入知识领域,从而为国家干预及社会福利提供合法论证(王绍光,2008),反对以张维迎、茅于轼为代表的市场放任主义。然而,中国学界“拿来主义”方法倾向和“批判残疾”的问题意识,使绝大部分学者只求对某一思想引入后其思想本身所具有的中国意义,这种看似启明的西学东鉴却可能封闭了这样的可能:如果所引入学说是错误的,那么我们的批判就建立在了错误的基点上;即便引入学说的核心观点正确,但也无法排除其部分论述可能存在诸多谬误或忽略;即便对其的批判有可能是错误甚至是全然错误,但如果没有竞争性的学说来刺激之,人们对它的接受往往是一种偏见般的吸纳或排斥,而对其内在理据无从感认。从这种密尔式的关怀出发,在总结波兰尼上述研究给人们带来的启示之前,本文试举两种较有代表性的学说对于波兰尼的批判和补充,并结合着它们给出的启示,考虑波兰尼的内在理据带来的启发。

(一)新制度主义路向:诺思的市场性社会

虽然波兰尼和诺思都同意,脱嵌的、完全自发调节的市场经济的不可能,但两者在对市场的认知上有着根本性的差异。波兰尼认为市场自发地要求自我调节,“一旦商品社会运用精致的机器和工厂来生产,有关自我调节的市场的观点就必然会形成”(波兰尼,2007)。他的道德关怀和制度分析是并行的,并预设了市场与社会的二元对立,而他对社会的亲和性,使得市场之恶往往以显明面相流露出来,以至于在冲突论的视角下简化了国家、市场和社会之间更复杂的博弈关系。在诺思看来,波兰尼的致命谬误在于将市场与定价市场同义,而市场定价并不能支配整个经济体系。市场的不完善需要制度来弥补,市场的根本目标在于效率,而效率绝非是通过自发调节的竞争和生产可以达致的,而是多种因素共同作用的结果,尤其是国家对产权的界定和保护以降低交易费用。社会反向保护运动是与市场体系有机地结合的,双向运动经由政治程序实现缓慢的制度变迁和结构转换,从而可以规避市场给社会带来的风险。换言之,市场体系的运作内在性地要求国家和社会适度参与(刘拥华,2011)。“诺思悖论”的提出使得国内与国际的基本结构能更好地统和,以说明市场、国家与社会三大实体的关系。由此,在诺思看来,市场、国家、社会在体系中的合理关系是社会整体良性运转的基础。

图1 大转型中的双向运动与国际体系危机

(二)马克思主义路向:哈尔珀琳的阶级分析视野

在波兰尼看来,即便社会内部有着阶级分野,全社会也是被当做一个整体来应激市场带来的社会危机的,而波兰尼对国家的定位与其说是马克思主义的,不如说是黑格尔式的“普遍国家观”。加之他反对马克思的经济主义,使得他对以经济分殊为基础的阶级分析视角嗤之以鼻。而哈尔珀琳(2009)则通过大量的史料批判之,强调阶级结构及阶级内分野对大转型的影响。她认为波兰尼的“双向运动”具有误导性,因为市场在19世纪不是无管制的,并不是社会中的所有集团都受市场的扩张威胁,并不是所有集团都能从中找到保护。她强调,社会体系的创建是为了发展主导集团的利益,当支配阶级被一个具有根本不同的利益的阶级所取代时,体系变迁就真正发生了。波兰尼忽略了一个事实:当我们有充分证据表明下层阶级处于悲惨境地的时候,我们却没有什么证据支持特权阶层忍受了什么苦难(哈尔珀琳,2009)。换言之,不同的阶级间的权力资源分配使得一种整体性的解释很难充分说明问题,国家中立性的观点存疑。如就斯品汉姆兰法来看,哈氏此处的批判是站得住脚的,波兰尼在《大转型》一书中的“资料来源注释”部分列出了三个反对斯品汉姆兰法的原因,某种程度上正是他们因斯法这一保护性法令受到的损失:它对劳动生产率的破坏性影响;它倾向于在全国不同地区形成成本差异;它助长了在乡村中形成“劳动力的一潭死水”,并由此助长了城市工人对劳动力进行垄断的倾向。然而,这些损害相对于赤贫者来说,显然不是一个层次的,如果说对雇主而言,这是相对于其市场预期而受到了相对损失,那么对于赤贫者(雇员)而言,则是从道义到生存资料的绝对损失(波兰尼,2007)。哈尔珀琳对于18世纪以来的阶级冲突投入了极大的研究热情,欧洲围绕着资源分配和市场环境的持续性冲突不仅是寻求保护,也对垄断、贪婪进行着斗争。由此,波兰尼将社会整体化,使其未对不同阶级应对不同程度的危机从而产生不同的应对动力与应对方式作出更详尽的分析。

综合上述及符平(2011),Hechter,Michael(1981)等人对《大转型》的批判,波兰尼对“市场-社会”关系的定位有着简约的冲突论和偏颇之嫌,既未注意到两者间同向合流可能带来的后果,也没有重视社会复杂的力量对比对“市场-社会”关系造成的影响,亦没有从形式角度注意到脱嵌不可能下市场的自主性;同时,他仅将市场送上导致社会崩溃的审判庭,而未深究同样有嫌疑的作为自变量的国家、社会以及各要素间的互动集,这使得他论述背后可能流失的是自变量与因变量之间更审慎的相关性考虑;同时,由于时代与史料所限,他对制度、社会阶级在整个大转型中对于各方的影响的动态考察不足,而以他的价值判断闪烁其词,这使得读者的注意力更多地放在了他的极富感染力的道义论证上,而缺乏对他论述从逻辑到史实的合理性进行更细致的考量;即便是斯品汉姆兰法这样一个他投入了巨大精力所陈述的对象,也存在着较大的争论(Mark Blaug,1963)。而一旦斯品汉姆兰法的实证材料及其所依凭的规范逻辑可能出现巨大的动摇,那么,这一“蝴蝶展翅”是否引发了20世纪那场人类灾难,后继研究者可以存疑,并能在前人的基础上,对这一说法进行“去泛道德化”的“冷酷实证”分析,以充分展示波兰尼整套论述的解释力。

结论

笔者可以对波兰尼围绕斯品汉姆兰法铺展开的大转型思想体系的启发作一番总结。波兰尼从斯品汉姆兰法这一微观视阈出发而铺展开的文明演进视野,至少可以带来三个背离当时代潮流但却极具反思意义的启发:

其一,反启蒙时代以来恶猜国家利维坦,善待市场社会的大潮,从极权主义的国家畸变背后看到市场力量对于国际国内结构一步步迈向致命陷阱的危险,通过“嵌入”、“双向运动”的分析视野从源头上戳穿了自发秩序的神话,省思了市场体系对于人类社会造成的难以逆转的灾难性建构,提示了国家干预和复归社会方是人类社会所往向的更为理性与人性化的通途,而他的学说意义,在全球金融危机的时代更显突出。

其二,反经济主义将人类目标从属于非人的经济机制的大潮,以康德与欧文式的人本关怀介入到冰冷的市场社会中,从而心照不宣地分有了与后继的后现代主义者反思现代性的共同主题,他对人类社会性的回溯与张扬,对实现复杂社会中整体自由的渴盼,都是在进行康德主义般的实践理性开拓,加之他不同于哲学论域的实证取向,与阿伦特的公共领域、哈贝马斯的交往行为理论、罗尔斯的三部曲可谓相得益彰。

其三,反既有意识形态框定知识分子思维的大潮,在大战尚未终结的浮躁时分,做出了几乎迥异于当时意识形态的独立判断,尖锐质疑从自由主义到马克思主义的信条,这对趋于顺应现实的人类能保持自省的大脑,有着巨大的文明意义。在结构与能动的钟摆中,正是这一反思力的存在,让人类即便遭受了诸多苦难,也能以反省的态度推进人类的文明,从而护卫着不熄的希望之火。当然,正是这种反思力也同样为其后继的批评者共享,我们才能在波兰尼工作尚未完满的地方进一步努力,因而对他的批判,与其说是否定其价值,不如说是一以贯之的薪火相传。

1.波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源.浙江人民出版社,2007

2.布洛克,萨默斯.超越经济主义的谬误:卡尔·波兰尼的整体性社会科学.载斯考切波编.历史社会学的视野与方法.上海人民出版社,2007

3.王绍光.大转型:1980年代以来中国的双向运动.中国社会科学,2008(1)

4.刘拥华.市场社会还是市场性社会:基于对波兰尼与诺斯争辩的分析.社会学研究,2011(7)

5.哈尔珀琳.现代欧洲的战争与社会变迁:大转型再探.江苏人民出版社,2009

6.符平.“嵌入性”:两种取向及其分歧.社会学研究,2011(7)

7.Hechter, Michael. Karl Polanyi`s Social Theory: A Critique.Politics & Society ,1981,10(4)

8.North, Douglass C.Markets and Other Allocation System in History: The Challenge of Karl Polanyi.Journal of European Economic History 6(3),Winter 1977

9.Mark Blaug.The Myth of the Old Poor Law and the Making of the New.Journal of Economic History 23,1963

10.Eric Hobsbawm and George Rude.Captain Swing. Lawrence and Wishart, 1969