“人类的居住地——聚落”教学实践与启示

山东省淄博高新区实验中学(255086) 杨修志

在鲁教版初中地理教材中,笔者对“人类的居住地——聚落”一节比较关注,曾反复观摩江苏省优质课中的优秀课例,并有些心得。为了更好地提升这一节课的教学效果,笔者在进行了精心的准备后,邀请了校内数位名师进行点拨。经过多位名师的指导,笔者在原有基础上进行了修改,在实际教学中取得了良好的效果。现就在磨课过程中的几点启示与各位同仁进行交流。

一、新课导入既要新颖又要突出特色

通过观摩江苏省优质课,笔者发现,这节课的导入难度较大,既要新颖又要实用的导入确实难求。试讲课上笔者首先用iebook给学生呈现了多幅聚落景观图,然后说道:“图中所示的景观是不同聚落的景观图,今天我们就来学习聚落这一节。”

在评课中,老师谈到该导入没有新意,并且图片的效果也没有发挥出来,导入有些牵强、突兀。笔者试图对导入部分进行重新修改。笔者设想过这节课可以使用复习导入、悬念导入、故事导入等来进行。复习导入即先复习世界人口分布,然后话锋一转,由人口的分布,转入人口的分布必然有一定的居所,这就是我们今天所要学习的人类的居住地——聚落。悬念导入即给学生呈现“众”字,让学生说其含义。通过提示,让学生知道,当众多的人聚在一起,必然需要一定的居所,而这就是今天所要学习的内容:人类的居住地——聚落,从而较为顺利地导入新课。故事导入即给出桃花源记的内容,然后告诉学生,从地理角度讲,桃花源就是我们今天要学习的聚落。比较之下,各种导入方式各有特点。但是为了使教学能够体现自己的特色,笔者最后选用了开门见山结合直观导入的方法,较好地导入了本节课。具体操作如下:

笔者开门见山说到:“本节课我们学习聚落(板书聚落),人们是怎样来定义聚落的呢?”学生说到:“人类的居住地。”笔者作如下引导:“要了解人类的居住地,先从了解我们自身的居住地开始吧。”随即笔者启动Google earth,打开提前准备好的地标,视图瞬间转到学生的家乡,看到自己熟悉的村庄和自己的学校,学生兴奋不已。见好就收,笔者说到:“以上,我们只是浮光掠影地看了一下我们的居住地,但是对于聚落分类、聚落的形成以及特征等,我们还不够了解,本节课我们就来学习这部分内容。”

笔者认为,开门见山的导入,并且通过首问“人们如何定义聚落”,让学生了解了聚落的概念。然后通过Google earth,让学生直观感受自己的家乡,产生亲切感,同时通过导入部分的结语,让学生明白了本节课的学习内容即围绕着聚落的分类、与环境的关系以及特征,抓住了本节课的主线。

二、让对比放开学生的手脚

对比法能够较好地区分不同事物的不同点 ,在对比城市和乡村聚落的不同点时,笔者采用了和以往课例中相通的做法,即给学生一个提前制作好的列表,让学生直接从人口密度、交通、建筑、对景观的改变大小等方面对比城市和乡村。

在评课中,这一点的教学效果受到质疑。即教师给出的既有的框表,在一定程度上限制了学生思维的发展。

笔者接受建议,将提前给学生制作列表,改为让学生深入思考城市和乡村的不同。让笔者意外的是,在第二次课中,这一点效果比较好。学生除了列举出笔者预设的内容外,还想到了城市与乡村的环境优劣、教育水平、经济水平、就业机会等不同。并且笔者在借班上课时,发现一个可能是“学困生”在对待这一问题时表现的尤为积极。

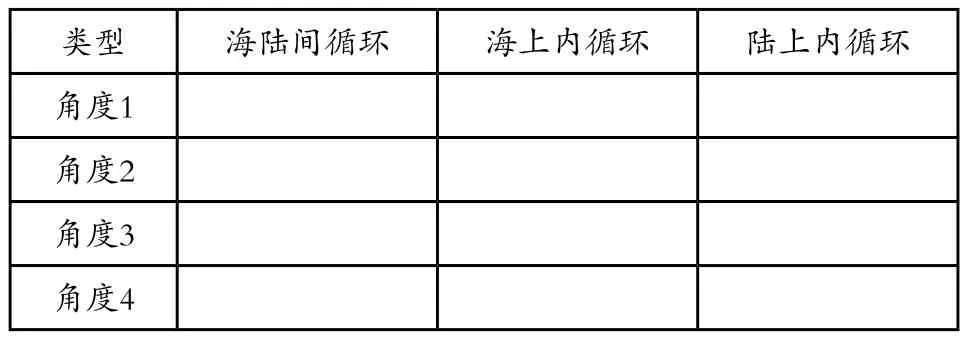

笔者认为,之所以在后期的教学中收到了良好的效果,原因在于自己将问题由封闭变为开放,使学生有更宽的思考空间。这一点也让笔者联想到在扬州市高中青年教师地理教学竞赛中,有一位老师在讲授水循环这一节课时,其授课受到了专家的一致好评。其中最大的亮点在于他打破了既往的列表,而是呈现出以下列表。没有边框和框架的开放性设计视角,给学生提供了发挥个人思维的平台,收到了良好的效果,也将探究学习氛围推向了整堂课的高潮。

表 不同水循环的对比

三、选取开放性案例,做好引导工作

案例是一种引导性的材料,能为教学创设新的学习情境。学生通过开放性的案例教学,习得“知识与技能”,感悟地理学习的“过程与方法”,并能在教学过程中体验到学习的愉悦,促进“情感、态度与价值观”的养成。

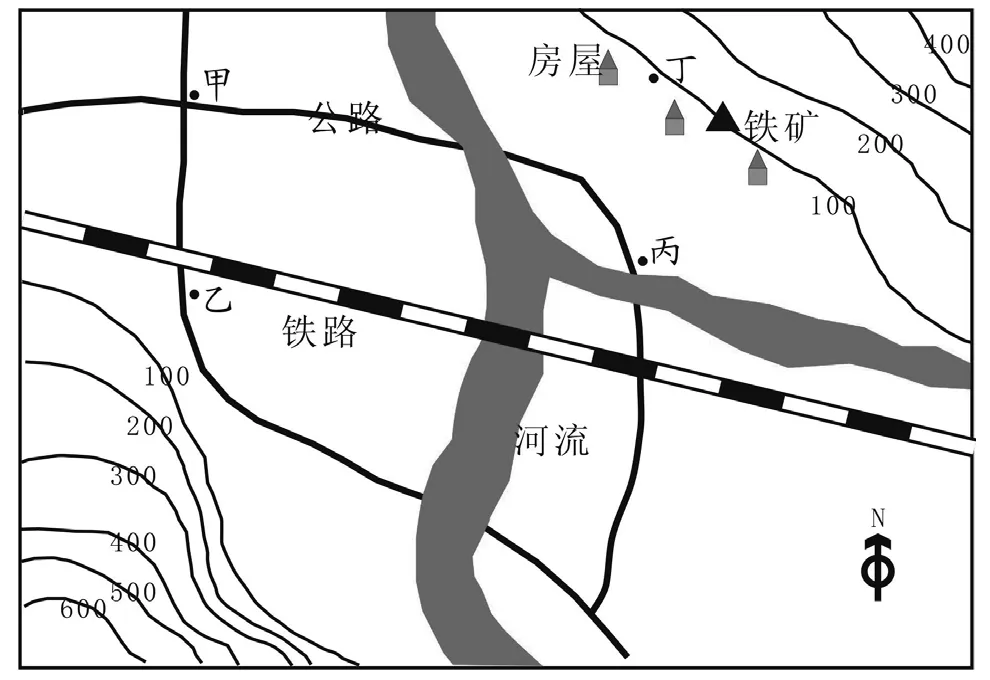

在试讲课中学习聚落的形成与环境的关系时,笔者选取的案例设置如下:(1)图中四个地方形成聚落的优势是什么?(2)哪个聚落的优势最大?为什么?(3)如果让你在图中西南角的区域中规划一个聚落,你会将它布局在什么地方?(4)你还知道有哪些形成聚落的有利条件?笔者认为,本案例的选取与以往见到的案例有所区别,其区别在于案例的开放性,特别是第三问,让学生在图中规划聚落,既能体现开放性,又能将前面的知识化整为零,学以致用。同时,让学生在“规划”中体会成就感,实现情感的升华。料想这一部分的教学效果应该比较好。

图1 选取聚落与环境关系的案例

在评课中,老师们对案例的选取给予了充分的肯定,但是也指出了师生问答方面存在的明显问题。即由于案例具有一定的开放性,学生在表达时,往往根据个人经验和理解来说,地理术语表达欠佳。此外,由于案例的开放性,学生在回答过程中,出现了跑偏的现象,而教师在引导方面有所欠缺。笔者选取其中一段内容进行说明。例如其中一段对话如下:

生1:图中四个地方的优势是:甲挨着公路,交通很方便。乙挨着铁路,到远方去,会非常的方便。丙挨着河流,可以捕鱼。

师:河流除了给我们提供了渔业资源,还有什么用途呢?

生2:水资源。

生3:还可以用来灌溉。

生1:丙挨着铁矿,可以挖出来卖钱。

生4:先说甲,甲可以开发一些商店。

师:我们说的是这里的优势。教师发现生4说的内容与生1说的内容有重复,便将其打住。课后问该生时,他实际上想表达的是,充分利用这里的交通条件,发展物流或者是商业等,结果被老师打断了。

生5:丁挨着铁矿,有丰富的自然资源。

教师见学生回答开始重复,便草草进入下一个问题,而没有做适当的引导。并且最后在回答哪个区域的发展优势更大时,学生也是众说纷纭。

针对在引导中出现的问题,笔者在第二次讲课时,提前说到,如果有同学谈到这一问题,其他同学不要重复。并且当同学们说到每一地点的优势时,笔者均将其写在黑板上,这样四个地点的优势一目了然,在最后比较哪个区域发展优势大时,学生的意见比较一致地集中到了丙处,这也在一定程度上说明,板书的作用是无法替代的。

在讲解不同环境下的聚落形态也各有差异部分,其中笔者选取了不同的景观图,并且让学生就与之有关的感兴趣的话题进行提问。“冰屋”得到了独有的青睐,学生提出了一系列的问题,如冰屋为什么是圆形的?为什么那么矮?住在冰屋里冷不冷?人们会不会在冰屋内生火做饭?如果做饭会不会把冰屋化掉?冰屋是怎么做成?等。

在评课中,这一部分存在的问题是,学生提出的问题数量很多,也确实体现出了一定的生成性,并且把课堂推向了高潮,这一点是值得肯定的。但是教师却犯了越俎代庖的错误,即学生每提出一个问题,均是教师给出解答。

针对这一问题,笔者在第二次教学中特别注意这一点,把发言权留给学生,当学生回答出现卡壳时,笔者只是进行了适当的引导。效果比较不错。

笔者认为不论是冰屋案例还是环境与聚落之间关系的案例,在经过修改后,均取得了较好的教学效果。这与案例选择的开放性有很大的相关性,也正是由于这一点,使学生的思维得以放宽,从而更好地实现了教学目标。同时在这一过程中,需要特别注意的是,教师的引导至关重要,如果教师缺乏引导,那么再好的案例,应用效果也会大打折扣。

四、整合多种教学资源

教学资源包含内容较广,笔者在此次教学中,是整合了不同版本教材、Google earth、乡土资源等,收到了较好的教学效果,具体应用如下。

在学完“乡村和聚落”这一部分后,就应该学习“聚落与环境”,但是笔者始终找不到一个比较好的承转方式。后来笔者在阅读中图版的课本时,其中一句话给了笔者较好的启示:“无论是乡村还是城市,其形成与发展都和其所在的地理环境有着密切的关系”。笔者觉得这句话真正起到了承上启下的作用,所以也顺理成章地应用到了教学中。

在讲到不同地形对聚落形态的影响时,笔者所用教材中谈到了山谷(河流)、平原等对聚落的影响。由于课本给出了在两种不同地貌影响下的聚落景观图片,并且旁边给出了相应的文字说明,即山谷河流等地的聚落呈现带状,平原地区的聚落呈现团状。如果照本宣科,缺少探究性。笔者在阅读人教版2004版高中地理教材第二册的城市空间部分,发现两幅图能较好地设置一个探究性问题,于是笔者做出如下安排:教师呈现两幅聚落形态图,让学生思考能否描述一下两幅图的形态,并思考影响聚落形态的地形分别是什么样的地形。

通过探究性问题的设置,锻炼了学生的思维。但是如果不解开谜底,学生的推断仅仅是推断,于是笔者又设置了一个验证环节。即利用Google earth观察不同地貌下的聚落形态。教师在谷歌地球中点击制作好的地标,让学生分别分析学生的家乡——淄博(平原地区,聚落呈现团状)、拉萨(位于山谷中,聚落呈现带状)、望江县(靠近河流,聚落呈现带状)的聚落形态,并分析其原因,自然会印证上面学生的猜测。

图2 淄博的聚落

图3 拉萨的聚落

图4 望江县的聚落

五、课件务求实用

在第一次试讲中,笔者使用iebook制作的课件。在讲课前,笔者自认为该课件非常的美观,并且交互性也比较好,使用过程效果应该也不错,但事实并非如此。在评课教师看来,该课件技术水平较高,但是实用性较差。由于受软件模板的限制,课件呈现出来的图片有点小,效果不理想。鉴于此,笔者迅速做出调整,使用ppt制做上课用的课件。

通过这次教训,让自己充分明白一点,课件在使用时,一定要把握好实用和美观的原则,不能为了美观而舍本逐末。

通过本次磨课,笔者收获匪浅。笔者也深深地感受到,课堂教学是一门大学问,需要不断的摸索,并在不断地打磨中历练。