农村生活垃圾治理的影响因素分析——基于全国90村的调查数据

■杨金龙

一、问题的提出

随着经济社会的发展,农民的生活方式与消费模式开始逐渐发生变化,农村的生活垃圾产生量越来越多,其排放失控的问题日益严峻。据中科院政策研究中心的调查,在全国约4万个乡镇、60多万个建制村中,目前绝大部分垃圾治理处于空白状态。统计显示:“2010年,我国农村人口人均日排放垃圾0.95千克,总计全国农村人口年排放垃圾2.34亿吨。”“处理方式以丢弃为主,只有19.4%的垃圾被扔到规定地点进行统一清运处理,49.1%的垃圾处于无人管理的裸露状态,只有4%的垃圾被掩埋。”[1]这些垃圾不仅影响村容景观和整洁,存在传播疾病的风险,同时也使环境的自净能力受到破坏,造成包括大气、水、土地等资源的深度污染,严重威胁广大农村居民的生活质量和健康。因此,垃圾治理不仅是环境保护的一个基本方面,也是全面建设农村小康社会,实现农村经济可持续发展的重要课题,因此,农村垃圾治理刻不容缓。

对农村生活垃圾问题的研究也成为学界关注的重要领域,很多学者从不同的角度进行了分析和探讨,并提出诸多具有代表性的观点。如谢东明[2]、文国来[3]、于晓勇[4]等人通过对农村生活垃圾的排放量、组成特质和对环境影响的测量,提出了应对性的处理技术和对策;关于生活垃圾治理的政策性探讨是学界聚焦的重点话题,张静、仲跻胜等基于对海南省琼海市某村的入户调查,分析了海南省农村生活垃圾产生的特征,提出实行村民付费的方式来解决生活垃圾的长期处理运行费用。尽管一些学者基于实证层面对农村生活垃圾治理的影响因素进行了讨论,但也只是从单一的经济维度予以展开。农村生活垃圾的治理其实是一个复杂的综合系统,不能仅仅从某一个单一层面进行求解,而必须从整体的视角进行思考。为此,本文基于对全国五省90个村庄的入户调查数据,运用结构方程模型分析法来探讨村庄生活垃圾治理的主要影响因素、影响强度以及各影响因素之间的内在结构特征。在实证研究的基础上,力争提炼出在乡村社会这一特定空间场域下,对垃圾治理有意义的行为逻辑和社会学解释,有效整合和利用各种资源,以化解当前农村生活垃圾治理的困境。

二、研究假说、变量设计与模型

(一)研究假说

农村生活垃圾治理属于公共产品项目,显然离不开政府功能的发挥,政府管理对于农村生活垃圾的减量化、无害化治理起着不可或缺的重要作用。但在当前农村生活垃圾的治理问题上,仅仅依靠政府的引导和推动难以实现预期的社会目标,而作为农村生活垃圾治理受益者的个体农民,他们对环境的行为选择直接影响乃至决定着垃圾治理的绩效。同时,在乡村这一“熟人社会”场域下,村民的个体行为往往深受各种关系网络的制约和支配,村域社会资本在一定程度上能够对村民的垃圾处置方式起到支配性的影响和塑造作用。有鉴于此,本文提出如下3项假说:

H1:政府管理、村域社会资本、个体因素对农村生活垃圾治理具有直接正向影响。

H2:政府管理和村域社会资本以个体因素为中介变量对农村生活垃圾治理产生间接影响。

H3:政府管理与村域社会资本之间具有相关关系。

(二)变量测量

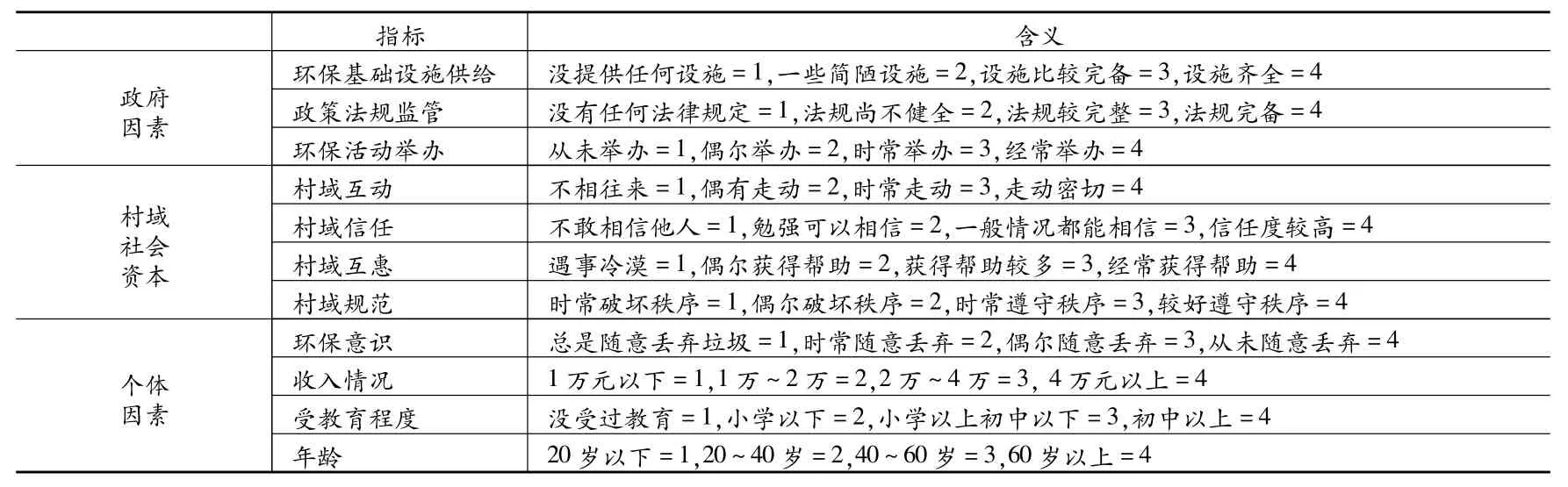

由于学界目前尚缺少成熟的关于村庄生活垃圾治理绩效的实测工具,因此,本文基于对相关概念的理解,结合专家访谈来确定各维度的具体观测变量(表1)。

表1 观测变量指标的含义与测量

政府管理的测量。政府对农村生活垃圾治理的影响主要体现在,依据相关政策法规对垃圾进行管理,同时提供服务设施和引导农民进行环境行为选择。为此,本文采用了能够表达政府对农村生活垃圾管理的指标,即政策法规监管、生活垃圾基础设施供给和环保活动举办三个观测变量对政府管理进行测量。

村域社会资本的测量。根据帕特南社会资本的定义,村域社会资本就是在村庄熟人场域下农民之间的相互联系和交往活动及由此产生的关系特征。本文沿用吴玉锋的操作化方式,对村域社会资本通过村域互动、村域信任、村域互惠和村域规范[5]四个变量进行测量。

个体因素的测量。研究表明,环境保护意识与受教育程度、收入以及年龄有着显著相关性。因此,本文通过农民环保意识、家庭收入情况、受教育程度和年龄四个变量对个体因素进行测量。

(三)研究模型

本文采用结构方程模型(SEM)方法来探究农村生活垃圾治理与其影响因素之间的内在关系,结构方程模型如下:

其中,y为内生观察变量,表示农村生活垃圾治理的观测指标;x为外源观察变量,表示政府管理、村域社会资本、个体因素的观测指标;Λy为内生观察变量在内生潜在变量上的因素载荷构成的系数矩阵;Λx为外源观察变量在外源潜在变量上的因素载荷构成的系数矩阵;ε、δ分别表示内生观察变量与外源观察变量,被内生潜在变量与外源潜在变量解释不完全的测量残差;η为内生潜在变量,表示农村生活垃圾治理状况;ζ为外源潜在变量,表示政府管理、村域社会资本、个体因素;B为内生潜在变量被内生潜变量解释的回归矩阵;Γ为内生潜在变量被外源潜在变量解释的回归矩阵。

三、模型检验与结果分析

考虑到我国农村经济社会发展水平地域空间存在的显著差异,以及地区之间在政策法规、乡土风情、地理环境等方面的不同,为使样本具有代表性,采用分层逐级抽样与随机抽样相结合的方法,将全国分为东、中、西三大区域。首先,选取了位于东部地区的山东、江苏,位于中部地区的湖北、安徽和位于西部的四川。其次,按经济发展水平高、中、低三个等级在上述五省内各随机抽取一个县,每个县随机抽取3个镇(乡),每个镇(乡)随机抽取2个村,每个村选取10个农户。共随机抽取900个农户,收回有效问卷863份,有效率为95.9%。

本研究采用SPSS19.0和AMOS17.0软件,对构建的理论模型和研究假说进行检验。

(一)测量模型

测量模型检验的是测量变量与潜在变量之间的关系。换言之,就是检验量表的信度、内容效度、收敛效度及区别效度。

1.信度检验。信度反映的是测验受随机误差影响的程度,主要用于检验量表是否具有可靠性。本文采用Cronbach's系数考察量表的信度,结果显示,三个潜在变量的Cronbach's分别为0.769、0.873、0.805,总量表的信度系数为0.892,均大于0.7的最小信度值,说明问卷具有较高的内部一致性信度。

2.效度检验。本文在问卷设计过程中参阅了大量有关农村垃圾问题研究的文献,同时对一些村干部进行了多次深度访谈,并咨询了相关学者的意见,可以认为问卷的内容效度较理想。

收敛效度主要是通过负荷系数和平均方差提取量(AVE)来检验。检验标准为,标准化因素负荷量均要高于0.50,且要通过0.01或0.05的显著性水平检验,而负荷系数和平均方差提取量(AVE)要大于0.50。验证性分析结果如表2,各题项的因子负荷值在0.646~0.899之间,均超过0.5的一般水平,最小T值为6.139,且具有统计显著性。此外,三个潜在变量的平均方差提取量(AVE)分别为0.621、0.635和0.590,均大于0.5的最低要求。综上所述,问卷具有较好的收敛效度。

区别效度是指不同潜在变量之间互不相同的程度,本文采用信赖区间估计方法来判断区别效度。区别效度检验结果见表3,各潜在变量之间相关系数的95%的置信区间未涵盖1.00,说明问卷具有良好的区别效度。

表2 收敛效度检验结果

表3 相关系数与区别效度

(二)结构模型

模型的整体适配情况通过绝对适配度、增值适配度和简约适配度指数来测量,结果如表4。综合上述指标我们可以判断,模型整体适配较理想。

(三)假设检验

个人因素、村域社会资本、政府管理对村庄生活垃圾治理的作用机理如图1所示,从图中数据我们可以看出,H1、H2和H3都获得了支持,三个假设均成立。

村民个体是农村生活垃圾治理的重要影响变量,其路径系数为0.42,结果显著。受家庭收入、受教育程度、年龄和环境保护意识等因素的影响,不同村民群体的表现不尽相同。一般而言,学历越高,环保意识越强,对随意丢弃垃圾的负面性影响就越重视,而年龄因素对生活垃圾治理的影响最小。调查数据显示,仅15%左右的农民表现出靠个人努力来改善环境的主动性,有80%以上的受调查者认为,村民在公共场地随处倾倒垃圾的行为靠个人难以制止和改变,治理生活垃圾需要政府的介入和参与。由此说明,农民对生活垃圾治理的关注度较高,但是对随意丢弃垃圾的危害性认识不够,很多人存在一种搭便车心理,对于环境优化的主观能动性普遍较低,应该说,这是造成当前农村垃圾污染的一个重要原因。此外,农民的收入水平和生活垃圾治理绩效呈正相关关系,即农民收入越高,就越关注自身的生活环境,对垃圾污染问题也就越重视,因而有意愿去支付一定的费用对生活垃圾进行防范和治理。

表4 模型适配指标值及适配标准

村域社会资本是本次模型检验中显著性最高的因子,它通过直接和间接两条路径影响村庄生活垃圾治理的绩效。就直接影响方面而言,村域社会资本对村庄生活垃圾治理的标准化路径系数为0.51。由此可见,文明的乡土风情和善良健康的风俗习惯能够促进村民对生活垃圾的治理意识,推动村民对村庄生活环境的共同维护,是农民处置生活垃圾方式的重要行为基础。从间接效应来看,村域社会资本对个人因素的路径系数为0.20,以此为中介变量产生的间接效应值为0.084。显然,增加乡村社会资本的存量,构建互助互惠的和谐伦理秩序,能够显著改善村庄生活垃圾的治理绩效。

政府管理作为嵌入村庄生活垃圾治理的外生变量,由基础设施供给、政策法规监管和环保活动开展3个子因素构成。政府管理也是通过直接和间接两条路径发挥作用,其直接影响的路径系数为0.32,主要体现在为村民提供生活垃圾处理的基本设施服务,依据相关行政法规进行有效的监管等方面;间接影响的效应值为0.067,是以个人因素为中介变量对村庄生活垃圾治理产生的影响,主要是基于政府进行的农村环保知识宣传和环保活动的开展等。数据显示,这些措施有助于强化对生活垃圾危害的认识,进而提高农民积极参与生活垃圾治理的动力和能力。

村域社会资本与政府管理之间也存在着显著的相关关系。政府对农村基础设施的有效供给、环保知识与政策的宣传开展,有助于积聚农村社会资本、调动农民垃圾治理的热情;而农民参与的主体意识、村域互动和互助活动以及良好的乡规民约等社会资本的培育,既是一种文化的嬗变,也是一种生活惯性的养成,同时能激发和鼓励政府履职尽责,回应民众优化环境的现实需求,这对于转变政府职能,提升农村垃圾治理的能力和绩效具有重要的影响。

四、结论与启示

(一)结论

随着农村经济社会的发展和农民收入水平的提高,生活垃圾排放量迅速增长,导致村庄环境污染问题十分突出,严重威胁着广大农村居民的身体健康,也成为制约农村经济可持续发展的重大障碍。本文利用对湖北、山东、江苏、安徽和四川五省90个村庄的实地调查数据,运用结构方程模型分析法对个人因素、村域社会资本、政府管理与村庄生活垃圾治理的影响机制进行验证分析,得出如下结论:

图1 农村生活垃圾治理的影响机制

第一,个人因素是直接影响村庄生活垃圾治理的重要因素。通常情况下,个人的环保意识越强、受教育程度越高、经济收入越多,就越能有效地维护村庄的生活环境。第二,村域社会资本是影响村庄生活垃圾治理的最显著因素。从上述验证结果可以看出,村域社会资本通过两条路径对村庄生活垃圾治理产生影响,一是直接影响路径,二是以个人因素为中介变量的间接影响路径,其总影响效应值为0.594,其中,村域规范对村域社会资本的影响路径系数最大。第三,政府管理作为村庄生活垃圾治理的一个外生影响变量,起着不可忽视的引导和规范作用,其同样存在着直接和间接的两条影响路径,总效应值为0.387。第四,政府管理和村域社会资本两个因素之间具有显著的相关关系。这一结论弥补了以往文献对农村生活垃圾治理结构性分析的不足,以及对各影响变量之间传导机制关注的缺失。

(二)启示

上述实证研究表明,农村生活垃圾问题的有效治理主要取决于政府对于公共事业管理主体责任的回应能力,同时受到村域资本包括乡风民约、村民组织以及教育等个体特质在内的诸多因素的制约,各个因素之间由于存在着多向互动的传导机制,具有复杂的关联性。因此,很难就某一个变量单一地进行求解,政府管理的失位直接影响、限制了村域社会资本的提升和村民个体良好生活惯性的培育,其结果反过来又进一步加大了政府对于生活垃圾治理的难度。针对这一结构性困境,我们认为,治理村庄生活垃圾是一项社会化的系统工程,需要积极地建立切实有效的综合治理运行机制。

第一,政府要加快农村生活垃圾治理基础设施建设,承担并履行公共产品供给的主体责任和义务。包括建立健全相关法律法规和政策管理体系,加强政策引导和监督检查;探索县、乡、村、户分级管理新机制,明确农村生活垃圾处理行为的主体责任;做好村庄整体规划,美化村容,改善农民的生活和居住环境。同时,积极探索多元化的投入机制,吸引和鼓励村民、公益性团体共同参与,如通过农民适当缴费,乡(镇)村分级负担,企业和社团捐助,以及上级政府财政补贴等办法来解决经费短缺问题。

第二,培育、推进村域社会资本,充分发挥村级组织的自治作用。村支两委等组织在乡村社会具有一定的号召力,发挥村委会的自治功能,将生活垃圾处置规范、投放设施维护和村庄环境整洁等事项纳入村规民约,如村组可以设置统一的垃圾收集点,在农户集中居住区可以按户配设小型生活垃圾桶,通过安放告示牌、公布监督举报电话,明确责任人等措施来助推环境友好型村庄秩序的生成。同时,倡导文明健康的村庄伦理风尚,构筑互助互信的邻里关系,对节制目前农村普遍存在的乱堆乱放、随意倾倒垃圾的不良行为,调动不同农民群体参与垃圾治理的积极性和主动性,引导健康的生活消费模式具有深远影响。

第三,提升农民自身素养和能力,培养环保意识,加强源头控制。村民是生活垃圾治理的执行主体和直接受益者,但是,村民不良的生活方式也是生活垃圾随意排放的根源。因此,充分利用广播、电视、报刊、网络等各种媒介加大对农村地区的卫生宣传,提高村民对生活垃圾危害的认识与处理能力,进而改变不良的生活习惯和生活方式,是解决农村生活垃圾处理问题的关键。同时,继续贯彻落实国家惠农方针,提高农民文化层次。只有物质富有了,一个人的精神才能富足,因此,减轻农民负担,扩大农民收入来源,在农村仍有其现实意义。此外,提高文化层次也必不可少。文化是文明的基础,文化普及有利于激发农民的文明意识和环保意识,如泡沫、农用地膜、化肥袋、农药瓶、电池、秸秆等的无害化处置,对于农民自觉和规范处理垃圾行为有一定的引导和教育意义。

[1]王金霞.农村垃圾管理水平亟待提高[N].中国科学报,2012-05-07.

[2]谢东明.我国农村生活垃圾问题探析[J].安徽农业科学,2009,(2).

[3]文国来.处理农村生活垃圾装置的研制及工艺[J].农业工程学报,2011,(6).

[4]于晓勇,等.北方典型农村生活垃圾分类模式初探——以曲周县王庄村为例[J].农业环境科学学报,2010,(8).

[5]吴玉峰.新型农村社会养老保险参与行为实证分析——以村域社会资本为视角[J].中国农村经济,2011,(10).