时代的爱情

文/影 子

上海城中最塞维利亚气质的餐厅El Patio开在汾阳路太原路口,一片本人在十几年前日夜出没的街区——上海音乐学院、工艺美术博物馆、普希金像。一个因全世界剧场休息的惯例而被挪到了星期一的Brunch。城中优质女性聚到一起分享由音乐剧《妈妈咪呀!》带来的话题,两性世界和女性情感。

当中有《小时代》的监制,她讲述她远在台湾,同音乐才子和电视红星纠葛的情感往事,赞美上海女性的强势、物质和控制力。因为这是一个梦想闪耀的时代,这也是一个理想冷却的时代;这是最坏的时代,也是最好的时代,这是我们的小时代。小时代属于女人,属于上海女人,她说。

我们端着香槟集体补看了电影,这叫人庆祝又悲哀的,发生在上海的无法逃脱的小时代。上海再一次被作为银幕想象的客体,以年轻作者需要的方式被微整形成流光溢彩、脂浓粉香,并以“女性主义”、“爱情至上”的名义。上海,这个偏偏是光学意义上的,纠缠着物欲与道德、勾沉着自卑与优越、交织着肤浅与深沉的所在,村松梢风笔下的“魔都”。

过去有人在评述上海老电影时曾说过尖酸的话:“将都市与女体联系在一起,或者更正确的说,是将都市想象成一个浪荡性感或邪毒的女人,不仅意味着对上海都市的社会批判,而且暗含了对以摩登女性为代表的女性性向的否定性评判。”

北京有支叫“ 挂在盒子上”女子朋克乐队唱过一首命名为《上海》的歌,歌词里说“Shanghai is a beautiful city,also is a stupid city”。这几乎准确地反射出了小时代的目标观众对这个城市的真实心态,他们当然要站在道德和审美的制高点上批判对待上海的物质主义心态,或者选择性失明,但这绝无损他们内心真实欲望的现实追逐。

而不久以后也许会有一个机会把我带回到上海曾经的大时代中去,一部上海电影的诞生,它要成为一次上海影像叙述的逆袭,尽管它的叙述者依然会来自北京,这是上海在失去电影文化中心地位后的必然宿命,但应有机会去一展上海于大时代的壮烈片断。在渐次熄灭的灯光流火中,人们竭力抓住一点衣香鬓影的回忆和想象。而理想永远距现实一步之遥,理想,还有爱情。

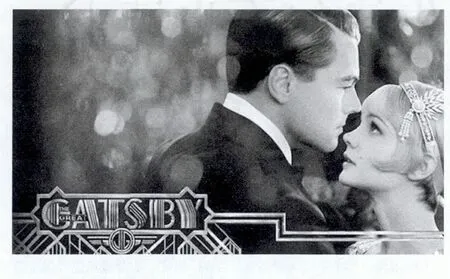

隔了几天,在离开上海前的一个晚上去同样是来自二十年代的国泰看了讲二十年代的《了不起的盖茨比》。斯科特·菲兹杰拉德和艾米莉·勃朗特都是我最热爱的作家,记得大学里为此常常被教欧美文学的教授说肤浅得可爱。这一部令人目不暇接的电影,镜头之转换犹如魔术师的帽子。长岛的水边风景,色彩纯净明亮,如梦幻中的国度。电影的视觉语言和Fitzgerald的文笔,已然相当接近,却毕竟还是承于不同的介质。小说缺少魅影光点的冲击,电影不得小说的忧郁隽永。电影是超乎想象的色彩和动感,小说则是少年时代的一席残梦。

电影中很多直接采用原文的句子是十足的享受。银幕上的人说话的声音是人物形象的一部分,Daisy的声音柔媚带着珠光宝气,Gatsby的口头禅old spot,Nick说起话来总是温良和谨慎。至于对原著故事的改变,大者如对Daisy小清新的美化,小者如用Jay-Z这样的音乐代替原本意料之中的爵士乐(Jazz Age,这个Fitzgerald发明的词,带着迷人的穿越时空的磁力)也并非不能接受。

《了不起的盖茨比》是一个enchanting的故事,那一盏绿光、那奇怪眼睛的雕塑……故事从Tom和Daisy这一对East Egg的角度来看,是对美国上层社会的白描评判。Tom,继承遗产有老钱和老宅、门当户对的家庭联姻、读Ivy League、三脚猫的运动家、从事一份体面却可有可无的职业。Tom和Daisy的婚姻自然就像草坪上稍纵即逝的夜莺般空虚无聊,却是他们维持自身利益的所在。Tom对新欢Myrtle,Daisy对旧情Gatsby,如出一辙:因为厌倦婚姻而寻求刺激,而一旦危及自身,便立刻退回到自己的巢中。

Tom鄙夷Gatsby出身低贱、没教养、暴发及身份可疑,乃是老贵族对新兴阶级惯有的态度。Daisy同其他参与盖茨比狂欢节的路人却觊觎这巨大财富欲火中烧。Gatsby面临的是这样一个真实世界:充满虚伪和物欲得叫人悲哀,但明眸红唇美丽不可方物,似他伸手想要去抓住的彼岸绿灯照耀下的浅笑的爱人。他所追求的,无论是通过自身努力赚得财富与社会地位,还是永远如初恋般的爱情,都与世格格不入,他注定无比孤独地死去。

真、善、美这三样,美可以做假,善可以造伪,但真就是真,无论如何也伪不得的。Gatsby在他的party上是神龙见首不见尾,人们流传着关于他的各种传说;他自己也拟好了几个版本的自传。但是他重逢Daisy时以及Daisy撞车后,表现的是不掺杂质的本色至真。Gatsby全部的“伟大和悲剧”就在于:凭着他的“真”去面对一个伪善和假美的世界,并且事实是,这世界从来没有想过要改变这一切。在薄情的世界深情地活着,胜之不武。

1940年,卓别林在他的第一部有声电影《大独裁者》结尾处激情演讲:“……我们发展了速度,却孤立了自己。机器提供许多便利,我们却生出更多欲望。我们思考了许多,感悟得很少。我们更需要的不是模式而是人性……不要为了奴役而战,要为自由而战。”

那一天,走出El Patio,小时代的街角站着大时代的诗人,他在冰天雪地里低吟的词句被黄昏炽热的阳光映在斑驳老墙上——“没有幸福,只有自由和平静”。它成为我再次离开这座城市、这个时代之旅的绝佳注脚。