论两宋端午诗之公共写作与个体写作——以“续命缕”意象为中心

李小荣

端午节是我国重要的民俗节日之一,其民俗事象多姿多彩,诸如赛龙舟、吃粽子、采艾草、饮蒲酒、佩灵符之类,无不充满生活情趣,同时它们也是一些历史悠久之民间信仰的载体,颇具人文价值。

众所周知,古典诗歌至中唐后,题材的日常生活化已成为一种不可逆转的发展态势。不少诗人的生花妙笔,开始重点关注各种民俗活动。近些年来,学术界相关的研究成果,据笔者浅陋所见,也可算是五彩缤纷了,无论唐诗宋词,都有学人检讨它们和民俗之间的关系。①这方面较具代表性的成果,近年问世的有刘航《中唐诗歌嬗变的民俗观照》(北京:学苑出版社,2007年)、赵睿才《唐诗与民俗关系研究》(上海古籍出版社,2008年)、吴邦江《宋代民俗诗研究》(南京:南京大学出版社,2010年)、黄杰《宋词与民俗》(北京:商务印书馆,2005年)等。不过,总体看来,研究者还是宏观观照较多,而微观的个案分析相对较少。有鉴于此,笔者拟择取两宋端午诗一个小小的意象—— “续命缕”来做些解析,谨请诸位方家批评赐正。

一、两宋端午诗“续命缕”之表现诸相

“续命缕”,也称“续命丝”、 “长命丝”、“五色丝”、 “长生缕”、 “五色缕”等,说法虽异,所指实一,皆主要是五月端午节上所系之织物,多缠在臂上或佩之于身。①盛唐诗人褚朝阳《五丝》曰:“越人传楚俗,截竹竞萦丝。……但夸端午节,谁荐屈原祠。”(清彭定求等编《全唐诗》卷254,上海古籍出版社,1986年,642页中)据此,则知早期尚有缠之于竞渡所用竹枝之上者。有趣的是:此种意象在唐五代端午诗中出现的次数,可谓屈指可数,比较重要的有李隆基《端午三殿宴群臣探得神字》之“穴枕通灵气,长丝续命人”〔1〕、张说《端午三殿侍宴应制探得鱼字》之“愿赍长命缕,来续大恩余”〔2〕、窦叔向《端午日恩赐百索》之“仙宫长命缕,端午降殊私”〔3〕、和凝《宫词百首》(九五)之“平明朝下夸宣赐,五色香丝系臂新”〔4〕等数例。

但两宋时期端午诗的写作,有两个新的变化:一者从形式看,出现了大量的组诗,特别是端午帖子词;二者无论是单篇诗作或端午帖子词之类的组诗,与“续命缕”同义的同型意象十分常见,简直到了俯拾皆是的地步。

所谓帖子词(“帖”又作“贴”),是北宋前期出现的一种新式实用性文体,②最早对这种文体进行系统研究的是明人徐师曾的《文体明辩序说》,近来则有多篇专题论文问世,如任竞泽《简论帖子词》(《文学评论》2008年第2期,149-154页)、张晓虹《宋代“帖子词”始作及作者身份考》(《重庆师范大学学报》2010年第1期,73-77页)、贾先奎《论北宋前期的帖子词》(《常州大学学报》2010年第3期,69-71页)等,悉足资参考。多由翰林学士以五七言绝句的形式撰出,主要目的在于庆贺立春与端午,一般用布帛书写,在宫廷诸阁张挂。其中,用于立春者有春端帖子、立春帖子、宜春帖子、春帖子、春帖、宫中春词等称呼,用于端午者则叫做端午帖子或五日帖子。所帖之阁,依据身份的不同,有帝 (御)阁、后阁、太上皇阁、太皇太后阁、皇太后阁、皇太妃阁、淑妃阁、贵妃阁、夫人阁、太子阁、郡王阁等,作者多为名家高手,如夏竦、晏殊、胡宿、宋庠、宋祁、苏颂、欧阳修、苏轼、苏辙、司马光、周必大等人,无一不是当时的大手笔。另外,帖子词的数量也不小,动辄十几首甚至几十首,可知需求旺盛。北宋张公庠《宫词》(其一○)云:“北斗回杓欲建寅,宫嫔排备立春时。镌花贴子留题处,只待金銮学士诗。”〔5〕此诗反映出立春帖子词深受宫中嫔妃喜爱的情形;岳珂《宫词一百首》 (其八)又谓:“端辰帖子缕黄金,词苑题来禁籞深。共道万方欣解愠,南风已奏舜鸣琴。”〔6〕此乃端午帖子流行宫中之写照。

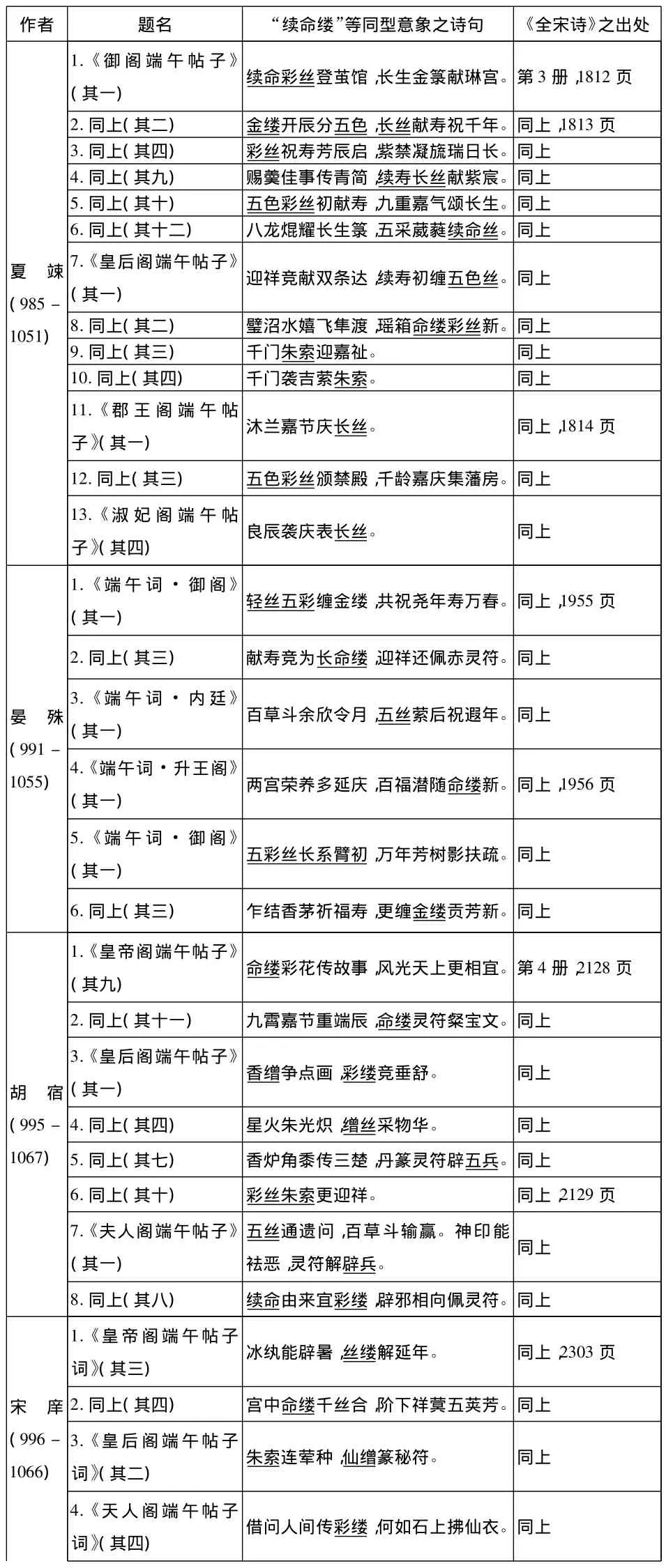

为清眉目,兹先择要列举两宋著名文人之端午帖子词中含有“续命缕”之同型意象者如次(大致以作者生年先后为序):

表一

欧阳修(1007-1072)1.《端午帖子词·皇后阁五首》(其二) 更以亲蚕茧,纫为续命丝。第6册,3808页2.同上(其三)六宫彩缕争新巧,共续千龄奉至尊。同上3.同上(其五)五色双丝献女功,多因荆楚记遗风。同上4.《端午帖子词·温成皇后阁五首》(其三)彩缕谁云能续命,玉奁空自锁遗香。同上5.《端午帖子词·夫人阁五首》(其三) 深宫亦行乐,彩索续长年。同上6.《端午帖子·皇帝阁六首》(其二)彩索盘中结,杨梅糉里红。同上,3909页7.同上(其六) 自然四海归文德,何用灵符号辟兵。同上8.《端午帖子·皇后阁五首》(其一)纫为五色缕,续寿献君王。同上9.《端午帖子·夫人阁五首》(其一) 绣茧夸新巧,萦丝喜续年。同上,3810页10.同上(其五)巧女金盘丝五色,皇家玉历寿千春。同上王 珪(1019-1085)1.《端午内中帖子词·皇帝阁》(其二)更传长命缕,宝历万年余。第9册,5994页2.同上(其七)采丝缠糭动嘉辰,浴殿风生画扇轮。同上3.《端午内中帖子词·太上皇后阁》(其三) 仙艾垂门绿,灵丝绕户长。同上,5995页4.同上(其五)宝缕千祥集,灵符百疫犇。同上5.《端午内中帖子词·夫人阁》(其二)绕臂双条达,红纱昼梦惊。同上,5996页6.同上(其五)进罢采丝三殿晚,万年枝上乱莺飞。同上苏 轼(1036-1101)1.《端午帖子词·皇太妃阁五首》(其一) 谁知恭俭德,彩缕出亲蚕。第14册,9592页2.同上(其三) 辟兵已佩灵符小,续命仍萦彩缕长。同上3.同上(其五) 良辰乐事古难同,绣茧朱丝奉两宫。同上4.《端午帖子词·夫人阁四首》(其三)五彩萦筒秫稻香,千门结艾鬓髯张。同上,9593页苏 辙(1039-1112)1.《学士院端午帖子二十七首·皇帝阁六首》(其四)饮食祈君千万寿,良辰更上辟兵缯。第15册,10054页2.同上,《太上太后阁六首》(其四) 出磨玉尘除旧廪,捧箱彩缕看新丝。同上3.同上,《皇太后阁六首》(其三) 翕呷霜纨动,阑班彩缕长。同上4.同上(其五)万寿仍萦长命缕,虚心不着赤灵符。同上孙 觌(1081-1169)1.《端午帖子词·皇帝阁六首》(其二) 汉家自有安边术,不是灵符解辟兵。第26册,17024页2.《端午帖子词·皇帝阁五首》(其一) 窈窕汉宫三十六,齐将彩缕祝坤闱。同上刘才邵(生卒年不详)1.《端午内中帖子词》(其一)云篆摹仙印,香菰缠彩丝。风回五明扇,日丽万年枝。第29册,18867页曹 勋(1098-1174)1.《端午帖子九首》(其三)辟兵龙印篆神经,系臂香萦绣色轻。第33册,21165页2.同上(其七) 参差台殿照祥云,迭雪含风彩缕新。同上

周麟之(生卒年 不详)1.《端午帖子词·皇太后阁六首》(其六)一岁一添长命缕,拟将万缕献慈宁。第38册,23570页2.同上,《皇后阁五首》(其二)绕臂长生缕,无非柘馆丝。同上,23571页汪应辰(1118-1176)1.《端午帖子词·皇帝阁》(其五)盘中更进长生缕,却记亲蚕茧馆时。同上,23581页2.《太上皇帝阁端午帖子词》(其四)君王自进长生缕,细剪菖蒲泛玉巵。同上3.同上(其一○) 此心自与天无间,岂待丹缯始辟兵。同上周必大(1126-1204)1.《端午帖子·太上皇帝阁》(其三)更缠长命缕,仍泛引年菖。第43册,26813页2.《端午帖子·太上皇后阁》(其六)清晓宫中献彩丝,盘龙结凤斗新奇。同上,26814页3.《端午帖子·皇帝阁》(其四)缕缯采药谩区区,谁似君王用意殊。同上4.《端午帖子·太上皇后阁》(其一)命缕五丝长,菖醪九节香。同上,26816页5.《端午帖子·皇后阁》(其三) 筒黍尝思时献稑,彩丝系处忆亲蚕。同上,26817页6.《端午帖子·太上皇后阁》(其三) 丹篆钗符小,朱丝臂缕鲜。同上,26818页崔敦诗(1139-1182)1.《淳熙六年端午帖子词·皇后阁五首》(其一)剪玉菰筒翠,盘金彩缕长。第48册,29829页2.同上(其五)随时但献长生缕,当午犹闲竞渡舟。同上3.《淳熙七年端午帖子词·皇帝阁六首》(其二)采缕盘金丽,香蒲镂玉匀。同上,29830页4.同上,《皇后阁六首》(其二)更将长命缕,侵晓奉慈庭。同上5.《淳熙八年端午帖子词·太上皇帝阁六首》(其四)采索谩萦长命缕,紫芽安用引年菖?同上,29832页许及之(?-1209)1.《圣寿阁端午帖子》(其三)绕臂长生缕,当门五色丝。第46册,28400页卫 泾(1159-1226)1.《皇帝阁端午帖子》(其五)远人新有约和书,并塞狼烟指日无。圣主忧民轸宵旰,宫中犹绾辟兵images/BZ_137_1965_2295_1988_2317.png。第52册,32807页2.《寿成惠圣慈佑太皇太后合端午帖子》(其三)彩缕新缠臂,灵符稳插钗。承平多旧事,闲教小宫娃。同上,32808页许应龙(约1174-1264在世)1.《皇后阁端午帖子》(其四) 辟邪不用符为佩,续命何须彩结丝。第54册,33771页2.《贵妃阁端午帖子》(其三)丹篆钗符彩缕鲜,承恩侍宴玉皇前。同上真德秀(1178-1235)1.《皇后阁端午帖子词五首》(其一)何须缠彩缕,金母自千春。第56册,34855页2.同上(其三) 三盆茧已缲冰缕,五色丝新织海鲛。同上

按,表中的“长丝”、 “五丝”、 “采丝”、“采缕”、“采索”、“缕缯”,所指其实相同,都是“长命丝”、 “五色丝 (缕/缯/索)”、 “五彩缕(丝)”的省称;“宝缕”、“灵丝”、“辟兵缯”①(唐)欧阳询撰、汪绍楹校《艺文类聚》卷4《岁时中》“五月五日”条引《风俗通》曰:“五月五日,以五彩丝系臂者,辟兵及鬼,令人不病温。”“五月五日,续命缕,俗说以益人命。”上海古籍出版社,1999年,75页。则从功能与效果着眼,故称“宝”、 “灵”云云;“绕臂”乃借代之修辞,是用动作来替代名词“长命缕”;至于“朱索”、 “朱丝”,表面看与“五色缕”、“五色丝”不合,实际上含义是一样的,《初学记》卷四《岁时部》下《五月五日》条即引周处《风土记》曰:“造百索系臂,一名长命缕,一名续命缕,一名臂兵缯,一名五色缕,一名五色丝,一名朱索。”〔7〕

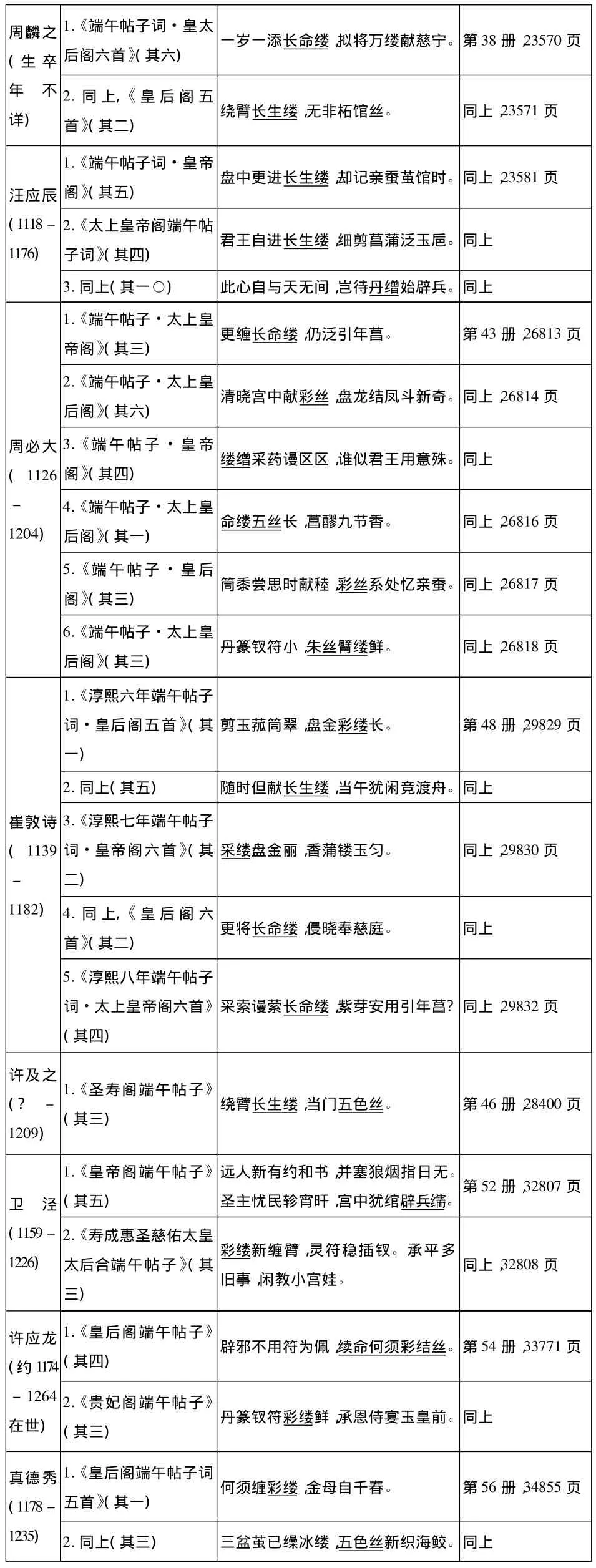

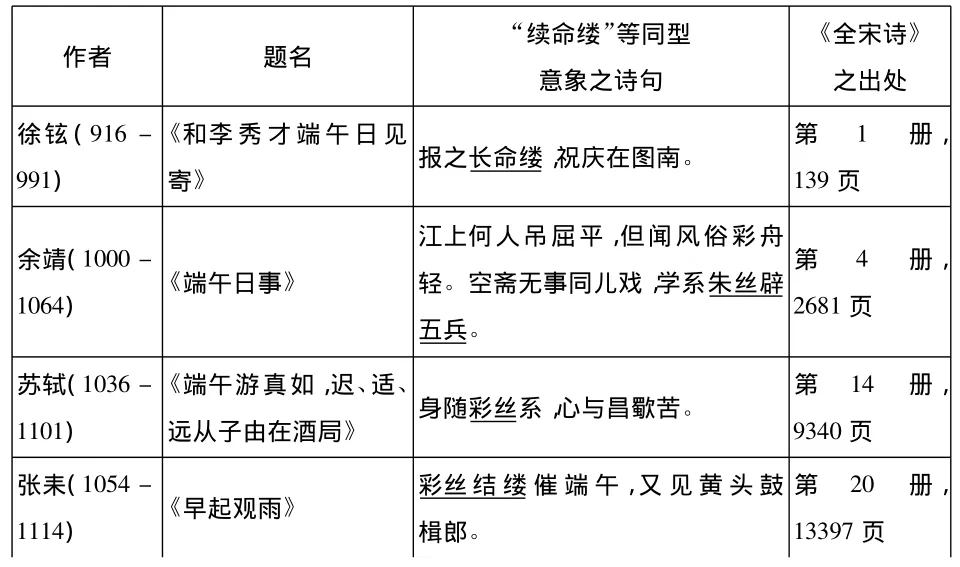

除了端午帖子词外,两宋文人的个体写作中也时有用组诗者,如梅尧臣《午日三首》、范成大 (1126-1193) 《代儿童作端午贴门诗三首》、赵蕃 (1143-1229)《端午三首》、刘克庄 (1187-1269) 《乙卯端午十绝》、文天祥 (1236-1283)《端午感兴》(二首)、董嗣杲《江州重午二首》等,其中“长命缕”一类的意象也时有所用,亦择要列表如下:

表二

“续命缕”之同型意象在单篇端午诗中则使用频繁。于此,随机择取两宋作品列表如下:

表三

滕茂实(?-1128)《五日》空寻好句书纨扇,无复佳人系彩丝。……明年此日当何处,风里孤蓬自不知。第 22 册,14927页谢薖(1074-1116)《端午即事》 懒检三闾传,争缠五彩丝。第 24 册,15795页李纲(1083-1140)《重午》角黍但能娱幼稚,彩丝那得制蛟龙。……逐客有家归未得,满怀离恨寄南风。第 27 册,17573页朱淑真(生卒年不详)《端午》纵有灵符共彩丝,心情不似旧家时。第 28 册,17961页朱翌(1097-1167)《端午观竞渡曲江》楝花角黍五色缕,一吊湘累作端午。第 33 册,20824页姜特立(?-1192?)《重午和巩教授韵》 屈子沈渊日,年年旧俗忙。佳人夸彩缕,稚子竞新裳。第 38 册,24093页李洪(生卒年不详)《午日寓圆果院苦河鱼以诗纪节》浪求医国三年艾,空吊沉湘五色丝。第 43 册,27177页项安世(1129-1208)《重午记俗八韵》 辟邪钗篆蹙,解厄腕丝纡。……更闻因屈子,冞动楚人吁。第 44 册,27252页周承勋(生卒年不详)《端午》安得彩丝十万丈,东南西北系飘零。第 45 册,28273页任希夷(1156-?)《重午日出都门诗》颜羞彩缕红,鬓与香蒲白。功名来何时,岁月等虚掷。第 51 册,32098页韩淲(1159-1224)《五日》 宣和曾带御书符,荆楚谁言长命缕?第 52 册,32502页赵汝回(生卒年不详)《西湖重午作》像虎空悬青艾束,辟兵难望彩丝灵。凭君一激沅湘水,净洗中原血铠腥。第 57 册,35876页白玉蟾(1194-1229)《端午述怀》桐花入鬓彩系臂,家家御疫折桃枝。第 60 册,37567页李 龏(1194-?)《端午日》高门高挂艾天师,玉臂还缠五彩丝。我只一杯昌歜酒,羲皇窗下读骚辞。第 59 册,37416页胡仲弓(生卒年不详)《端午》画舸纵横湖水滨,彩丝角黍斗时新。年年此日人皆醉,能吊醒魂有几人?第 63 册,39802页马廷鸾(1222-1289)《次韵洁堂五日》 愁心菖歜苦,悲绪彩丝牵。第 66 册,41423页

统观上文所列诸诗句,我们可以发现这么一种规律:由于端午帖子词是公共写作 (受众是特定的公众人物——皇帝及其他皇室成员),所以,诗人的眼光是向上的,他们使用“续命缕”等意象时,颂上 (或曰歌功颂德)便成为最突出的主题,无论北宋或南宋,大体如此,仅有极个别的诗作,如欧阳修《端午帖子词·温成皇后阁五首》 (其三)、许应龙《皇后阁端午帖子》 (其四)、孙觌《端午帖子词·皇帝阁六首》(其二)、真德秀《皇后阁端午帖子词五首》(其一)等少数作品,含有一定的讽谏之意,对“续命缕”所谓的“续命”功能表示了怀疑,①按,这种怀疑,盛唐诗人也偶有表示,如万楚《五日观妓》即谓:“谁道五丝能续命,却令今日死君家。”《全唐诗》卷145,335页下。进而强调修德才是维护封建统治的根本方法。但个体写作 (以单篇诗作为主,组诗相对说来数量要少很多),因诗人的眼光是向下的,故而更加突出个体生命的悲凉体验,甚至含有某种深刻的人性反思,尤其在南宋时期,忠臣迁客的意识特别强烈,比如李纲、朱翌、姜特立、李洪、项安世、周承勋、赵汝回、胡仲弓、马廷鸾等,虽然也用了有关“续命缕”的典故,却重在借屈原之事来抒发家国情怀,痛思历史兴亡之因。不过,诗人们究竟总结出什么,则人言人殊,且总的基调是越发悲凉。对此,宋末元初赵友直《端午》语言最为简洁,心态最为复杂,诗曰: “节遇端阳日,蒲觞满自斟。兴怀多感旧,吊古漫成吟。”〔8〕

二、“续命缕”等意象频现之原因

我们在前一节列举了宋代端午诗的两大类型:一是以端午帖子词为代表的公共写作,二是抒发个人情怀为主的个体写作。前者运用“续命缕”等意象时,多符合端午民俗之喜庆、辟邪、纳祥、祈愿等主题,故从用典角度言,多属正用。而后者更关注个体的生命感受,即便用到“续命缕”等意象,也多为反用。究其成因,笔者以为与创作场合的不同密切相关。

众所周知,我国现代民俗学建立伊始,就确立了眼光向下的研究视角,主要关注的是下层社会和民间生活,但实际上,重要的政治人物对某些民俗的发展与传播更具有决定性的影响。张勃女史就以政治领袖李隆基与民俗事象节日的关系为例,指出今后的民俗学研究在眼光向下的同时,应该眼光适度向上,即在关注民俗于民间运作逻辑的同时,也要看到社会上层、国家政策在民俗传承和变迁中的重要作用。②参张勃《中国民俗学研究应该“眼光适度向上”——从李隆基与节日的关系谈起》,《民族艺术》2009年第2期,28-34转119页。其观点颇有启示意义,就本文所讨论的端午帖子词而言,至少上层社会或曰中央政府所起的作用是至关重要的。有趣的是,宋代端午帖子词的主题范式,可说在一定程度上和唐玄宗重视端午民俗有关。其《端午三殿宴群臣探得神字》之序有云:

律中蕤宾,献酬之象著;火在盛德,文明之义燀。故以式宴陈诗,上和下畅者也。朕宵衣旰食,辑声教于万方;卜战行师,总兵钤于四海。勤贪日给,忧忘心劳;闻蝉声而悟物变,见槿花而惊候改。……新筒裹练,香芦角黍;恭俭之仪有序,慈惠之意溥洽。讽味黄、老,致息心于真妙;抑扬游、夏,涤烦想于诗书。超然玄览,自足为乐,何止柏枕桃门,验方术于经记;彩花命缕,观问遗于风俗。感婆娑于孝女,悯枯槁之忠臣而已哉?叹节气之循环,美君臣之相乐,凡百在会,咸可赋诗。〔9〕

细绎此序,可知玄宗皇帝重视端午的目的主要有三点:一是发扬光大端午民俗的两大传统,即个人方面的祈福 (如长生)避邪功能与社会伦理方面的忠 (以屈原为代表)、孝 (以曹娥为代表③宋代以后,关于端午起源的传说,占主流者是屈原说。)观念;二是确立了节庆宴会诗的创作主题是歌功颂德。这点,玄宗皇帝“穴枕通灵气,长丝续命人。……股肱良足咏,凤化可还淳”以及当时参与宴会的大臣张说的“愿赍长命缕,来续大恩余”等诗句,便有充分的表现。而前举 (参表一)诸两宋端午帖子词,与此“颂上”传统,应该说是一脉相承。三是融合了某些道教因素,虽说具体措施如何,史书阙载,但序中所说“黄、老”、 “方术”云云,无疑和道教有莫大的关联,何况道教还是唐王朝的国教呢!

唐玄宗还是我国节日放假制度化的关键人物,其开元七年 (719)令首次以比较完整的法律形式规定了相关制度的实施,其后的开元二十五年令又进一步强化了有关条例,赵宋于此,则在继承的基础上有所创新。日本学者丸山裕美子已做了较为详细的比较,据其研究,无论是唐代的开元七年令、开元二十五年令,还是宋代的天圣令、天丰令,端午节官员都可以休假一天。〔10〕易言之,自唐玄宗开元七年以后,端午就是国家法定的重要节日之一。

据前揭张说、窦叔向有关长命缕的诗句,知自玄宗始便有朝廷在端午日御赐大臣续命缕的做法,①按,后来也有赐衣之举,如杜甫《端午日赐衣》曰:“宫衣亦有名,端午被恩荣。……自天题处湿,当暑着来清。意内称长短,终身荷圣情。”权德舆《端午日礼部宿斋有衣服采结之贶以诗还答》则谓:“良辰当五日,偕老祝千年。彩缕同心丽,轻裙映体鲜。”此种措施,在宋代更上升为礼的层面,成了一种制度,所赐物事,内容更丰富,《宋史》对此多有记载,如卷119的“端午粽子”,卷153的端午“时服”,诸如此类,不一而足。吴自牧《梦粱录》卷3所记虽为南宋都城临安的端午盛况,却也足资参考,曰:

五日重午节,又曰“浴兰令节”,内司意思局以红纱彩金盝子,以菖蒲或通草雕刻天师驭虎像于中,四围以五色染菖蒲悬围于左右。……内更以百索彩线、细巧镂金花朵,及银样鼓儿、糖蜜韵果、巧粽、五色珠儿结成经筒符袋,御书葵榴画扇,艾虎,纱匹段,分赐诸阁分、宰执、亲王。兼之诸宫观亦以经筒、符袋、灵符、卷轴、巧粽、夏橘等送馈贵宦之家。如市井看经道流,亦以分遗施主家。所谓经筒、符袋者,盖因《抱朴子》问辟五兵之道,以五月午日佩赤灵符挂心前,今以钗符佩带,即此意也。……其日正是葵榴斗艳,栀艾争香,角黍色金,菖蒲切玉,以酬佳景,不特富家巨室为然,虽贫乏之人,亦且对时行乐也。〔11〕

据此,我们特别要注意者有三点:一者端午是普天同乐的节日,此即欧阳修《端午帖子词·皇帝阁六首》 (其二) “宫闱九重乐,风俗万方同”、〔12〕苏辙《学士院端午帖子二十七首·皇太后阁六首》(其五)“民间风俗疑当共,天上清高定尔无”〔13〕所显示的公共狂欢吧。二者皇帝常常赐予重要官员以端午礼物,如百索彩线 (即续命缕)、艾虎之类。三者道教也积极参与了相关的民俗活动。关于这一点,似有多说几句的必要。

宋真宗与唐玄宗一样也是个狂热的道教徒,大中祥符元年他将道教天书及圣祖降世的日子御定为法定节日,如正月三日为天庆节,六月六日为天贶节,七月一日为先天节,十月二十四日为降圣节……节日期间官员放假,诸州建醮断屠,中书、亲王、节度、枢密、三司以下至驸马都尉,则要求他们:“诣长春殿进金缕延寿带、金丝续命缕,上保生寿酒。”并“改御崇德殿,赐百官饮,如圣节仪。前一日,以金缕延寿带、金涂银结续命缕、绯彩罗延寿带、彩丝续命缕分赐百官,节日戴以入。”〔14〕结合胡宿《夫人阁端午帖子》(其八)之“续命由来宜彩缕,辟邪相向佩灵符。夏钧调乐长生酒,岁岁宫中祝圣图”〔15〕,则知真宗赐续命缕与保生酒的举措,其后成了宫中端午节的常态。

关于端午民俗的道教渊源,除了前文所及葛洪之《抱朴子》外②前揭诸端午帖子词,“灵符”意象经常与“续命缕”等意象同时出现。此不复赘举。,清人又找出了《西京杂记》,《释名疏证补》卷4释“长命缕”时引其文曰:“取彩丝就北斗星求长命。”〔16〕如果其说不误,则知《正统道藏》所收宋初蜀中道士所作《太上玄灵北斗本命延生真经》、《太上玄灵北斗本命长生妙经》③按,二经俱见《道藏》第11册,346页上-349页下,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年。又,二经篇幅悉短小,尤其是后一部,仅三百来字,无论抄写讲诵,都很适用。展示的北斗保生延命信仰,其源甚古。更值得关注的是,这两部道典的授经主尊是太上老君,而受经对象恰恰是天师张道陵;既然《梦粱录》卷3谓端午节皇宫所赐道教画像是天师像④按,项安世《重午饷菜楚俗也,邓抚幹以诗来谢,次韵答之三首》(其一)“大家朱书亭午时,小家艾人张天师”(《全宋诗》第44册,27322页)、刘克庄《乙卯端午十绝》(其七)“门有艾天师”(同前,第58册,36427页)中的“天师”,正是《梦粱录》卷3所云用菖蒲草之类所雕刻的天师像。,笔者不妨大胆推断,它们极可能就是宫观在端午节中宣讲或赠与信众的道典。事实上,两部道典所宣扬的主旨与诸端午帖子词确有不少相同之处,比如经中“子孙保荣盛”、 “长保亨利贞”、“保家保国”之类,与许及之《圣寿阁端午帖子》 (其一)之“有德天同寿,无为日更长。每逢端午节,双上万年觞”、其三之“绕臂长生缕,当门五色丝。榴花看结子,叶叶在孙枝”〔17〕的寓意,不正相合么?此外,北宋真宗时著名道士张君房编《云笈七签》卷37引《三洞奉道科》曰:“五月五日,为续命斋。”〔18〕则知道教自唐以来在端午节便行斋法,既然名“续命”,那定会有“续命缕”、“长命丝”等物事之用了。

王钦若奉宋真宗之命撰集的道典《翊圣保德传》卷上,则载有真君所传九种结坛之法,曰:

上三坛则为国家设之:其上曰顺天兴国坛,凡星位三千六百,为普天大醮……其中曰延祚保生坛,凡星位二千四百,为周天大醮,法物仪范降上坛一等;其下曰祈谷福时坛,凡星位一千二百,为罗天大醮。……中三坛则为臣寮设之:其上曰黄箓延寿坛,凡星位六百四十;其中曰黄箓臻庆坛,凡星位四百九十;其下曰黄箓去邪坛,凡星位三百六十……下三坛则为士庶设之:其上曰续命坛,凡星位二百四十;其中曰集福坛,凡星位一百二十;其下曰却灾坛,星位八十一。所用仪范,量有等差。〔19〕

此处坛法虽分三等九品,但每一等中至少有一品的主旨是长生思想,只是称名有别而已,或曰“保生”,或曰“延寿”,或曰“续命”,究其本质,则毫无区别。难怪真宗皇帝对诸王公大臣参加斋醮时要赐予金丝续命缕、保生寿酒之类,是想取得名实相符的奇效吧。

此外,南宋释志磐《佛祖统纪》卷43指出王钦若奉诏撰《翊圣真君传》:“其间论佛,最为失义,如《翊圣》云‘诸天万灵,仙众梵佛,悉来朝上帝’。夫佛为三界师,为天中尊。……明知天帝所以奉佛也。今传言佛来朝帝,甚为无状。……虽欲尊天而卑佛,适所以诬天而慢佛也。戒之哉!”〔20〕志磐法师护教之情固可理解,但这其实说明了另一更有意义的历史问题,即宋真宋与其大臣们也有融合二教的努力,只是其中心点在于以道统佛罢了。对此,佛教方面并非全是反对的声音,如北宋法演禅师 (?-1104)端午上堂时有语录曰:

师云:“急急如律令!”进云:“也待小鬼做个伎俩。”师云: “钟馗吓你。”乃云:“今日端午节,白云有一道神符也,有些小灵验,不敢隐藏,举似诸人。一要今上皇帝太皇太后圣躬万岁,二要合朝卿相文武百官州县寀寮常居禄位,三要万民乐业雨顺风调。”〔21〕

此处端午祝愿对象之三等分类,不正表明佛教对前述道教坛法是有所认同的吗?若从字面推断,祝语的主旨可分别对应上坛之“延祚保生”、中坛之“黄箓臻庆”及下坛之“集福”、 “却灾”。而且,“急急如律令”与“钟馗”,同样是道教语词,对此,法演弟子佛果克勤 (1063-1135)端午说法时,亦有承用,《圆悟佛果禅师语录》卷7曰:

上堂云:五月五日天中节,万祟千妖俱殄灭。眼里拈却须弥山,耳中拔出钉根楔。钟馗小妹舞三台,八臂那咤嚼生铁。敕摄截,急急如律令!〔22〕

克勤把道教的“钟馗”、佛教的“那咤”等同视之,盖二者皆降妖伏魔、驱邪灭鬼之神也。

若追溯佛教重视端午说法的缘由,我们认为最重要有原因有二:一者佛教尤其是密教 (密宗)与道教一样,都十分重视信众现实利益的诉求,诸如延命长生、福禄富贵之类,且多以仪式坛法为宣教工具;①这方面有代表性的研究成果是萧登福先生的系列专著,如《道教与密宗》(台北:新文丰出版公司,1993年)、《道教术仪与密教典籍》(台北:新文丰出版公司,1994年)等,可参看。另,上文所说对端午等节日放假实行制度化的玄宗皇帝,则对道教、密宗都极为崇信。二者密教经典中也有“续命法”②续命法的核心是续命神幡。其法出自药师类经典,用于祈祷药师如来,有延命增寿之效,故称。玄奘法师译《药师琉璃光如来本愿功德经》即说:“时彼病人亲属知识,若能为彼归依世尊药师琉璃光如来,请诸众僧转读此经,燃七层之灯,悬五色续命神幡,或有是处,彼识得还,如在梦中,明了自见。”(《大正藏》卷14,407页中)而续命神幡的性质其实和续命缕相当,同样有延生、解厄、禳灾等功用。、《续命经》③关于佛教方面的《续命经》,今存多为敦煌写本,其思想来源之分析,可参拙撰《〈佛说续命经〉研究》(《敦煌研究》2010年第5期,71-79页)。另,道教之续命类经典,篇幅短小者除了上文所说《太上玄灵北斗本命延生真经》、《太上玄灵北斗本命长生妙经》外,尚有《太上元始天尊说续命妙经》(《道藏》第1册,874页中),而其本身就是佛、道思想混合的产物。,特别是“五色缕 (丝/綖)”的功用,与“续命缕”完全相同。兹举数例密教经文如下:

1.题为东晋帛尸梨蜜多罗译《佛说灌顶经》卷12曰:

救脱菩萨语阿难言:此诸鬼神别有七千以为眷属,皆悉叉手低头,听佛世尊说是药师瑠璃光如来本愿功德,莫不一时舍鬼神形,得受人身,长得度脱,无众恼患。若人疾急厄难之日,当以五色缕结其名字,得如愿已,然后解结,令人得福。〔23〕

《灌顶经》卷12,实即《药师经》之异本。此处经文,强调的是五色缕的除厄与福功能。所谓五色缕之五色,据《陀罗尼杂集》卷7,是“青黄赤白黑”。〔24〕其所系部位,最常见者是“臂”与“项”,唐阿地瞿多译《佛说陀罗尼集经》卷4即云:“若罪障重者,用五色缕一咒一结,如是结成一百八结,系病者项,或系臂上,罪障消灭,病即除差。”〔25〕疑端午“续命缕”系手臂的做法,即源出于此。

2.隋阇那崛多译《如来方便善巧咒经》曰:

若有善男子善女人欲断一切病,当取五色缕结其咒索。……若护自身令安隐者,咒水一百八遍,散于四方,结其界场,取五色缕结咒索带行。〔26〕

此所言“界场”,也就是坛场 (道教同之),五色缕之类,则是其中不可或缺的法物 (器物)之一。

3.唐一行大师记《大毗卢遮那成佛经疏》卷5则曰:

次当作金刚线法。凡作綖,当择上好细具缕,香水洗之极令清净,令洁净童女右合之,合五色缕。当用五如来真言各持一色,然后以成办诸事,真言总加持之。造漫荼罗綖亦尔。五如来色者,谓大日佛加持白色,宝幢持赤色,花开敷持黄色,无量寿持绿色,鼓音佛持黑色。阿阇梨先自取綖三结,作金刚结,用系左臂护持自身。次一一为诸弟子系臂,如是摄受弟子,则入漫荼罗,是离诸障难也。……五色綖者,即是如来五智,亦是信进念定慧五法。以此五法贯摄一切教门,是故名为修多罗。〔27〕

此则把五色缕在坛场中的重要性提升到无以复加的地步,因为五色代表的是五如来,是如来五智,是佛法之根本,因此,它可以成办任何事情。

此外,五月五日又是密教炼制药品和驱邪灭蛊最有效的时日之一,《龙树五明论》载:“凡人得之化作大仙药者,五月五日,取牛黄大如雀子,干姜四两,麻八两,黄芩一两,大黄五两,甘草二两。”〔28〕“若人欲作此法时,于五月五日、七月七日,取五色綖,诸咒一返作一结,如是十返作十结。”〔29〕“五色綖”者,即五色缕也。综言之,端午时节,若把药、咒及五色缕结合在一起,则密法最有成效。释集成等编宋代曹洞宗高僧释正觉 (1091-1157)说《宏智禅师广录》卷4谓:

上堂云:五月五日天中节,百草头上看生杀。甘草黄连自苦甜,人参附子分寒热。熏莸难昧双垂爪,滋味那瞒初偃月。圆明了知心念间,摩诃迦叶能分别。〔30〕

此则说明诸师善知药性。

两宋时期的佛教丛林,一直十分重视端午节。朝廷方面也常利用这一天举行相关法事,《翻译名义集》卷5载:“徽宗皇帝,崇宁三年重午日尝迎请释迦佛牙入内,祈求舍利感应。隔水晶匣,出如雨点,神力如斯,嘉叹何已,因以偈赞。”〔31〕真德秀《皇后阁端午贴子词五首》(其四)则谓:“贝叶新传宝藏经,圣心端为福群生。从今物自无疵疠,安用桐君纪药名。”〔32〕无论迎请佛牙,还是新译佛经,因了端午这一特定的节日气氛,被赋予的政治意义就显得更加重要了。另外,寺院端午之情状,在时人诗作中也有所体现,如苏轼《端午游真如,迟、适、远从子由在酒局》曰:“一与子由别,却数七端午。……独携三子出,古剎访禅祖。”喻良能《端午至太平寺》说:“客里逢端午,僧廊雨气凉。……糁蒲倾美酒,笑入醉中乡。”〔33〕章谦亨《祖教寺》 (其二)则谓:“客过端阳欣采艾,僧嫌破衲懒缝针。杯中蒲酒休辞醉,目断青山有远心。”〔34〕从诗意可知,在寺院同样要饮菖蒲酒,①酒多是招待俗客之用,僧人自己多用茶,有时也可僧俗共话茶禅之道,如苏轼《端午遍游诸寺得禅字》谓:“焚香引幽步,酌茗开浄筵……道人亦未寝,孤灯同夜禅。”《全宋诗》第14册,9282页。真是应了曾丰《端午家集》(其一)那句“未能全免俗”的诗啊!而佛教的某些习俗,也可和端午相结合,比如放生。②苏辙《学士院端午帖子二十七首·太皇太后阁六》(其五)即说:“舟楫宣呼招屈处,禽鱼鼓舞放生中。”《全宋诗》第15册,10054页。

现在回过头来审视两宋王室所用的端午帖子词,则不难发现它们的写作方式其实与佛道两教的续命法、续命斋 (坛)一样,都有相同的特点,那就是表现形态的仪式化。

所谓仪式化,其最基本的特征有二:一曰等级制,二曰意象使用的程序化。

兹先说第一点,其突出表现是帖子词的数量一般是与所奉对象的地位成正比,即先上地位高者,数量也多,反之则后上,数量亦逐次减少,此与前引《翊圣保德传》卷上“所用仪范,量有等差”的精神完全一致。比如夏竦端午帖子词,具体分为御阁 (皇帝)12首、皇后阁7首、郡王阁、淑妃阁各4首;王珪《端午内中帖子》分为皇帝阁、太上皇后阁各12首,皇后阁10首,夫人阁9首;苏辙《学士院端午帖子二十七首》的分布情况是皇帝阁、太皇太后阁、皇太后阁各6首,皇太妃5首,夫人阁4首;周麟之《端午帖子词》则为太皇后阁、皇帝阁各6首,皇后阁5首;崔敦诗《淳熙六年端午帖子词》则是皇帝阁6首、皇后阁5首。诸如此类,不复繁举。而某些帖子词表明:皇家过端午节时似有持斋之举,如夏竦《御阁端午帖子》(其六)说:“太官角黍迎嘉节,上圣斋居袭美祥。金阙鉴观真绪远,永延鸿庆庇多方。”〔35〕晏殊《端午词·升王阁》(其二)则曰:“织组文缯载旧仪,晨朝丹扆奉天慈。六斋清素来多福,岁岁今辰侍宴私。”〔36〕我们虽不清楚所持斋法是道教还是佛教,但无论哪种斋法,参加仪式的对象,都有等级之分。

次说第二点意象使用的程序化,这主要指端午帖子词使用的民俗意象比较固定和集中,而出现频率最高的,就是续命缕等同型意象。比如,夏竦《御阁端午帖子》12首,其中6首用到了此类意象;《皇后阁端午帖子》7首则有4首用之;《郡王阁端午帖子》、《淑妃阁端午帖子》各4首,则分别有2首、1首用之 (具体诗句见表一,共13次)。再如欧阳修《端午帖子词·皇后阁五首》3首用之,《端午帖子·夫人阁五首》则2首用之。苏轼《端午帖子词·皇太妃阁五首》3首用之,真德秀《皇后阁端午帖子词五首》2首用之。夸张点说,诗人们创作端午帖子词时首先想到的民俗意象便是“续命缕”之类,因为它们既可祝愿皇家自然生命的绵长,也可祝福社稷的绵长。

与“续命缕”之类同时出现在端午帖子词而比较集中的是“灵符”类意象 (包括金箓、长生箓、灵篆、珍符、瑞符等同型意象)。比如,夏竦27首端午帖子中有7首使用了此类意象,胡宿32首中6首用之 (8首用“续命缕”类意象),苏轼27首中2首用之 (4首用“续命缕”类意象)。有的则把“续命缕”、 “灵符”二类意象等而视之,如晏殊16首帖子词有6首同用了两类意象,汪应辰30首中则各有3首用之。更多的情况,则是二类意象对举出现,如表一所列诸诗人,大率如此。但在个体写作中,虽说两类意象各自出现的频率也较高,对举的次数则少得多 (参表三)。

个体写作所体现的情感色彩,则要复杂得多,“颂上”主题比较少见。为了更好地说明相关问题,笔者拟先对同一作家相同题材的诗作进行对比,兹举二家为例:

一者晏殊共有16首端午帖子,全是“颂上”之作,无非歌功颂德,庆幸自己生逢太平盛世之类。有趣的是,在同一题材的作品中,他也有1首个体创作《端午作》,曰:“汩渚沉沉不可追,楚人犹自吊湘累。灵均未免争琼糈,却道蛟龙畏色丝。”〔37〕若把它和前引《端午词·升王阁》(其二)比较一下,则知作者的情感发生了巨大转向。其间“色丝”指“五色丝”,乃用典,据梁吴均撰《续齐谐记》曰:

屈原五月五日投汩罗水,楚人哀之,至此日,以竹筒子贮米投水以祭之。汉建武中,长沙区曲忽见一士人,自云“三闾大夫”,谓曲曰: “闻君当见祭,甚善。常年为蛟龙所窃,今若有惠,当以楝叶塞其上,以彩丝缠之。此二物,蛟龙所惮。”曲依其言。今五月五日作粽,并带楝叶、五花丝,遗风也。〔38〕

显而易见,晏殊诗的立意全据此而来,但对屈原的态度,则有所不恭,语含调侃之意。当然,这在两宋有关屈子的评论中,是较另类和少见的,意虽新而不正也。

二者苏轼共有《端午帖子词》27首,悉作于元祐三年 (1088),所贴之阁分别是皇帝 (哲宗)阁、太皇太后阁、皇太后阁、皇太妃阁以及夫人阁,其中绝大部分属于“颂上”之作,仅极少数作品微有讽谏之意,如《皇帝阁六首》 (其五)之“扬子江心空百炼,只将无逸鉴兴亡”、《太皇太后阁六首》(其四)之“愿储医国三年艾,不作沉湘《九辩》文”。〔39〕其个体写作之《端午游真如,迟、适、远从子由在酒局》则曰:

一与子由别,却数七端午。身随彩丝系,心与昌歜苦。今年匹马来,佳节日夜数。儿童喜我至,典衣具鸡黍。水饼既怀乡,饭筒仍愍楚。谓言必一醉,快作西川语。宁知是官身,糟曲困熏煮。独携三子出,古刹访禅祖。高谈付梁、罗,诗力到阿虎。归来一调笑,慰此长龃龉。

本诗作于元丰七年 (1084)五月〔40〕,东坡与苏辙兄弟情深,但自熙宁十年 (1077)中秋分别之后,期间却有七个端午未能共庆了,故此次筠州 (今江西高安)相见,感慨良多。既有相见前急切的期盼之情,也有相见后与家人团圆的至极喜悦,特别是看到三个侄儿迟 (字伯充,小字梁)、适 (字仲南,小字罗)、远 (字叔宽,小字阿虎)都活泼可爱,顿觉此前所受的种种不公、各种不快都烟消云散了。诗中同样用到了“续命缕”、“菖蒲”等端午民俗之意象,这说明作为士大夫的苏氏兄弟也未能免俗,但一“苦”字、一“愍”字,无疑点明了两人的贬谪者身份,由此自然而然地想到历史上最伟大的贬谪诗人屈原,进而要解开心中的疑团,为什么自己的满腔爱国情怀得不到应有的尊重和理解?诗人此行,除了兄弟相见外,还有访古剎拜见大愚禅师的目的,想必二人见面之后所讨论的话题,定然涉及了诗人所遇到的种种人生困惑,而且诗人也得到了相当满意的答案 (这从“高谈”一词可得到某种推断,而迟、适二人年纪较大,故可把人生哲理相付)。通读全诗,完全体现了苏轼乐观旷达的人生境界。即使有万般苦,也能苦中作乐。

只有个体端午写作的诗人,其相关诗作,则以个性化的情感抒发为特色。如谢逸《端午绝句二首》(其二)云:“病臂懒缠长命缕,破衣羞带赤灵符。樽中有酒不得醉,忆着三闾屈大夫。”虽然也用了“续命缕”、“赤灵符”等民俗意象,但诗人内心感受,绝对不是什么公共狂欢,反而欲醉不能的极度冷漠和孤独。再如马廷鸾《次韵洁堂五日》曰:

故国天中节,吾侪日暮年。愁心菖歜苦,悲绪彩丝牵。迭雪虚唐赐,熏风绝舜弦。穷山饤越果,醉摘尚凄然。

马廷鸾是宋末著名的忠臣,为人秉性正直,一生勤政爱民,曾从地方官起家而升到宰相的高位。可惜当时大奸臣贾似道当道,把持朝政,把马视为异见,处处压制他,使之饮恨而退。南宋灭亡之后,马廷鸾拒绝与元合作,体现了遗民诗人崇高的民族气节。本诗在今昔对比中反思历史,诗人触物 (菖蒲、续命彩丝)生情,运用双关(彩丝之“丝”谐音“故国之思”的“思”、菖蒲之“苦”谐义“心苦”之“苦”)等修辞手法,表现出深沉的爱国情怀和复国无望的极度无奈和悲凉。

最后,笔者还要补充一点,即两宋民俗诗创作中和端午情形相同者,尚有立春、元日诗等,其公共写作、个体写作所表现出的民俗风貌、思想感情及创作模式都迥然有别,因此,对于民俗诗创作的这种分野而言,两种端午诗是很有代表的,有进一步关注的必要。

〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔9〕彭定求,等.全唐诗〔M〕.上海:上海古籍出版社,1986.26,227,677,1840,26.

〔5〕〔6〕〔8〕〔12〕 〔13〕 〔15〕 〔17〕 〔32〕 〔33〕 〔34〕 〔35〕 〔36〕 〔37〕 〔39〕北京大学古文献研究所.全宋诗〔Z〕.北京:北京大学出版社,1998.6257,35403,43959,3809,10054,2129,28400,34856,26953,38798,1813,1956,1956,9591.

〔7〕徐坚,等.初学记〔M〕.北京:中华书局,2004.73-74.

〔10〕丸山裕美子.唐宋节假制度的变迁——兼论“令”和“格敕”〔A〕.张国刚.中国社会历史评论:第3卷〔C〕.北京:中华书局,2001.365-373.

〔11〕吴自牧.梦粱录〔M〕.西安:三秦出版社,2004.39-40.

〔14〕脱脱,等.宋史〔M〕.北京:中华书局,1985.2680.

〔16〕王先谦.释名疏证补:卷4〔M〕.光绪二十一年 (1895)刻本.30.

〔18〕张君房.云笈七签〔M〕.北京:中华书局,2003.815.

〔19〕道藏:第32册〔M〕.文物出版社,上海书店,天津古籍出版社,1988.651.

〔20〕〔21〕〔22〕〔23〕〔24〕〔25〕〔26〕〔27〕〔28〕〔29〕〔30〕〔31〕大藏经刊行会.大正新修大藏经 〔Z〕.台北:新文丰出版股份有限公司,1996.卷49:397,卷47:661,卷47:774,卷21:538,卷21:619,卷18:818,卷21:565,卷39:627,卷21:957,卷21:960,卷48:36,卷54:1138.

〔38〕汉魏六朝笔记小说大观〔M〕.上海:上海古籍出版社,1999.1008.

〔40〕孔凡礼.苏轼年谱〔M〕.北京:中华书局,1998.621.