隋唐五代天象记录统计分析

刘次沅

隋唐五代天象记录统计分析

刘次沅

(中国科学院国家授时中心,西安 710600)

对隋唐五代天象记录的文献来源、天象类型和时代分布进行了全面的统计分析。在这379年里,共有1509条记录,包括256条日月食、764条月行星位置和489条其他天象。记录主要出自各史天文志和唐会要。与之前的北魏和之后的宋代相比,这一时期记录偏少且分布不均。

古代天象记录;天文学史;隋唐五代;统计分析

0 引言

“观天授时”,是中国古代最古老、最重要的科学活动。历代朝廷都建立皇家天文台(灵台、司天台、钦天监等名目),观测记录天象,分析探索天体位置计算方法,制定精确的历法,颁布权威的历书和进行权威的时间服务。

因此,古代官方文献中,保留了大量天象记录。这些当时用于天文授时科学研究和迷信占验的记录,为我们研究古代历史、科技史甚至现代科学,留下宝贵的资料,引起当代学者的广泛关注[1]。

现存系统的古代天象记录,始自春秋日食。《汉书·天文志》开始,各种天象有了全面、持续的记载。至东晋南北朝以后,历代都有大量的官方天象记录存世,直至近代。这些记录,绝大多数存于历代正史天文志中[2]。

笔者撰文对隋(581—617AD)、唐(618—906AD)、五代(907—959AD)时期天象记录的文献来源进行了比较和探讨,对日食、月食记录进行了校勘,并对其数量、时间分布、记录特征进行了统计分析[3]。本文继续对隋唐五代的其他类型天象记录作出统计分析,这些记录分为可用现代天文计算方法计算验证(月行星运动)和不可验证(彗流云气等)2大类。

1 隋代天象记录

《隋书》本纪载天象记录40条。其中日食9、行星位置7、行星昼见5、流陨11、彗孛4、其他4。

《隋书·天文志下》依次列出南朝梁、陈、北朝齐、周和隋朝的实时天象记录。其中隋代的天象记录28条:日食1、行星位置5、行星昼见3、流陨10、彗孛6(5)、其他3。6条彗星记录记载了5颗彗星(其中1颗有2次记录),用括号表示。

《隋书·律历志》讨论历法精度时引用了3条日食、8条月食。这些记录不但详细、正确,而且天文志、本纪全都没有。

对比本纪和天文志的记录,发现它们高度重合,有25条记录是两者相同的。天文志有3条彗星记录是本纪没有的;本纪则有8条日食、2条行星位置、2条行星昼见、1条流陨、1条彗孛、1条老人星见是天文志没有的。

归入“相同”的25条记录中,有几条虽然本纪和天文志略有不同,但能看出它们是同一记录衍生的错误。例如天文志“仁寿四年六月庚午,有星入于月中”,本纪则记为庚申(查该年六月无庚申)。又如天文志“大业十一年七月,荧惑守羽林”,本纪在“十二年七月己巳”(计算验证两者皆误)。

表1给出隋代天象记录来源和分类统计。

表1 隋代天象记录统计

注:“总计”一列是各自一行之和,而“合计”一行已经合并了本列那些相同的记录。

本纪9条日食记录,6条属于虽有日食但中国不可见。这些记录很可能是后世编史时通过不准确的计算添加的[3]。除这些日食外,本纪和天文志所记高度重合。

与前朝(自汉至南北朝)相比,隋代留存的天象记录很少(唯彗星记录相对较多),这显然与隋末的社会动乱导致官方文献丢失有关。

利用现代天文计算方法,可以算出两三千年前月亮行星恒星的位置,从而检验相关天象记录(例如日月食、月行星掩犯合聚、恒星出没中天)是否正确,从而对古代观测精度、文献流传情况做出估计。由于日月食涉及当时的计算预报,情况比较复杂,笔者以为月亮行星位置记录能够较好地反映天象记录在流传过程中发生的错误。隋代7条行星位置记录,经计算验证,5条错误,1条正确。余一条本纪所记“开皇八年十月己亥太白出西方。”查该日日落时,金星地平高度不足4°,通常难以看到。但金星很亮,或许日落之前就能“昼见”。当时金星刚刚经历了“伏”期,初见西方,故有此记录。

隋代月行星记录极少,错误率特别高且难以考证复原,并且远少于不可计算验证的各类记录(大多数朝代月行星记录远多于其他类型)。这些迹象显示隋代天象记录可靠程度较差。唐末期与此类似。

2 唐代天象记录

2.1 唐代天象记录的来源与类型

《旧唐书·天文志》(本节简称旧志)的天象记录分为2部分。第1部分题为“灾异”,分类列出(原文无标题)日食86条(包括至德以后的24条)、客星29条(彗星及类似不明物,大约属于18颗客星)、五星凌犯及星昼见29条(包括月食1条)、五星合聚5条、流星6条、云气3条,共计158条。其中日食是整个唐朝的,其他则是自唐初至玄宗时期(618—755AD)的。第2部分题为“灾异编年-至德后”,按时间顺序不分类列出唐肃宗至德以后(756—906AD)的天象记录共337条。这些记录可以分为日食10条(其中8条“灾异”部分已经记载了)、月掩犯126条、行星犯星103条、行星聚合6条、流陨31条、客星40条(大约属于14颗)、云气18条、星昼见3条。值得注意的是,旧志的天象记录,止于武宗,其后的60年完全没有;旧志的月掩犯记录,仅限于750—850AD这100年中。

《旧唐书》帝纪(简称旧纪)初期和后期天象很少,除日食外偶有其他。肃宗至武宗天象记录较多,大多与天文志同(没有天文志多)。武宗之后,天象记录极少。

《新唐书·天文志》(简称新志)天象记录分类记载:《天文二》记“日食”93条、“日变”81条(日色变异、日旁云气、太阳黑子等)、“月变”15条(月晕、月旁云气等)、“孛彗”112条(彗星及类似不明物,大约属于71颗)、“星变”100条(流星);《天文三》记“月五星凌犯及星变”(包括太白昼见)446条、“五星聚合”52条(2个及多个行星合聚)。新志共计899条天象记录。

《新唐书》帝纪(简称新纪)有较完整的日食记录,以及部分彗星、太白昼见和星陨记录。

《唐会要》(简称会要)第42、43卷分类记载:“日食”87条、“月食”89条、“彗孛”65条(彗星及类似的不明物,大约属于35颗)、“五星临犯” 76条(行星犯恒星、太白昼见)、“星聚” 21条(2个及多个行星合聚)、“流星”36条、“山摧石陨”中包括陨石1条。

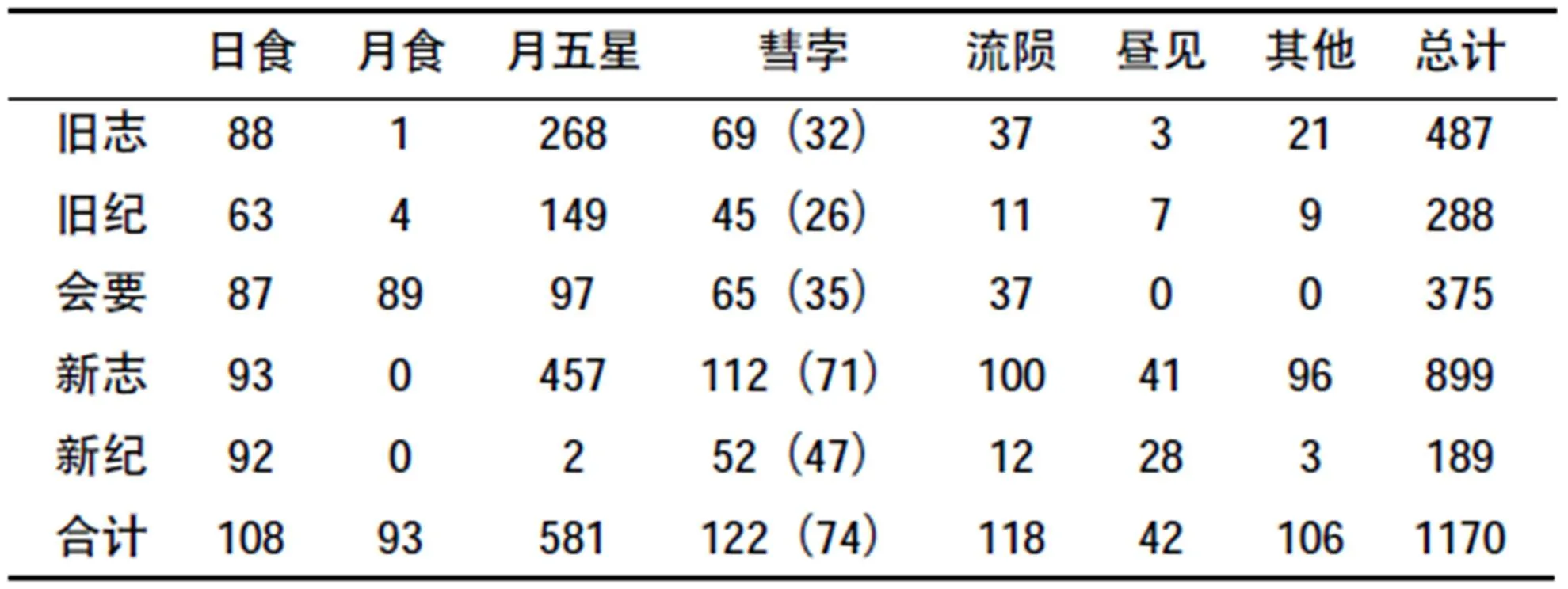

以上各种文献中的天象记录分类不同。将它们重新分类并统计如表1。这样的分类更能显示天象的实质。表中每一行是一种文献,最后是该文献所载天象记录的总数。一颗彗星往往会有多个日期的多条记录,“彗孛”一列括号中表示这些记录所属的彗星颗数。“其他”一类包括日月周围的云气、天色异常、太阳黑子、极光等,主要出自新志“日变”、“月变”。

表2 唐代天象记录的来源与类型

注:“总计”一列是各自一行之和,而“合计”一行已经合并了本列那些相同的记录。

各种文献的记载,多有重叠,即同一事件在不同文献中有完全相同或详略不等的记载。此外,某条记录在流传过程中发生错误,就形成了“另一条”记录。例如旧志元和七年“六月乙亥月去南斗魁第四星五寸所”,新志则是“六月己亥月犯南斗魁”。查该年六月无乙亥,六月己亥(812-07-24)前半夜,月亮在南斗魁第四星西北0.5°。可见这本是同一记录,只是旧志将己亥误为乙亥。仔细分析文本、计算验证,我们将这类记录加以归并。扣除重叠记录,得到表1最后一行“合计”。

《旧唐书》成书于后晋开运二年(945AD),《唐会要》成书于北宋建隆二年(961AD),新唐书成书于北宋嘉祐五年(1060AD)。新志比旧志晚出百余年,天象记录却几乎多出一倍,可见当时还能见到比旧志更原始的天象记录载体。3部史书的作者所看到的天象记录原始文献应该是大致相同的,其取舍或许反映了编纂者的兴趣。

表2可见,新志记载了最多的天象记录,旧志次之。不同史书对各类天象有不同的偏好。首先,日食记录在各文献中相差不多,因为它是最“重要”的天象。月食几乎完全出自唐会要,显然新旧唐书认为它的意义不大。新志的月五星、彗孛、流陨都是旧志的2倍左右;而星昼见、日月变(“其他”一项的主要内容)就相差悬殊。

相较于天象的发生频度,日食和彗星的记录覆盖率是比较高的,这明显地表现在本纪上。不仅新旧唐书,历代本纪的天象记录,都以日食和彗星最全。这说明这2种天象在古代最受重视。

2.2 唐代天象记录的时代分布

中国古代天象记录通常通过候簿(皇家天文台观测记录本)、奏本(重要天象向皇帝奏报)、起居注(皇帝日记)、实录(一任皇帝的编年史)、正史(二十五史)的过程流传至今。历代皇家天文台的观测者昼夜不停地观察和记录天象,例如《旧唐书·天文志》记载乾元三年司天台工作人员726人,其中官员66人。考虑到各种天象发生的几率很高(月五星凌犯、流星等),历史上有些时期留存记录也确实很多(例如宋哲宗15年里平均每年80条[4]),可见历代天象记录数量极为巨大。留存至今的记录,经过岁月流失,仅占原始记录的很少一部分。这种流失主要可以归纳为2类:一类是每一环节史书编纂时的选取(例如唐代月食存于《唐会要》,新旧唐书都没有采用),另一类是史料随着载体(史书)的损毁而失传。鉴于后一类原因,研究天象记录的时代分布,对于估计编史时(例如新旧唐书)史料的留存状况具有参考价值。

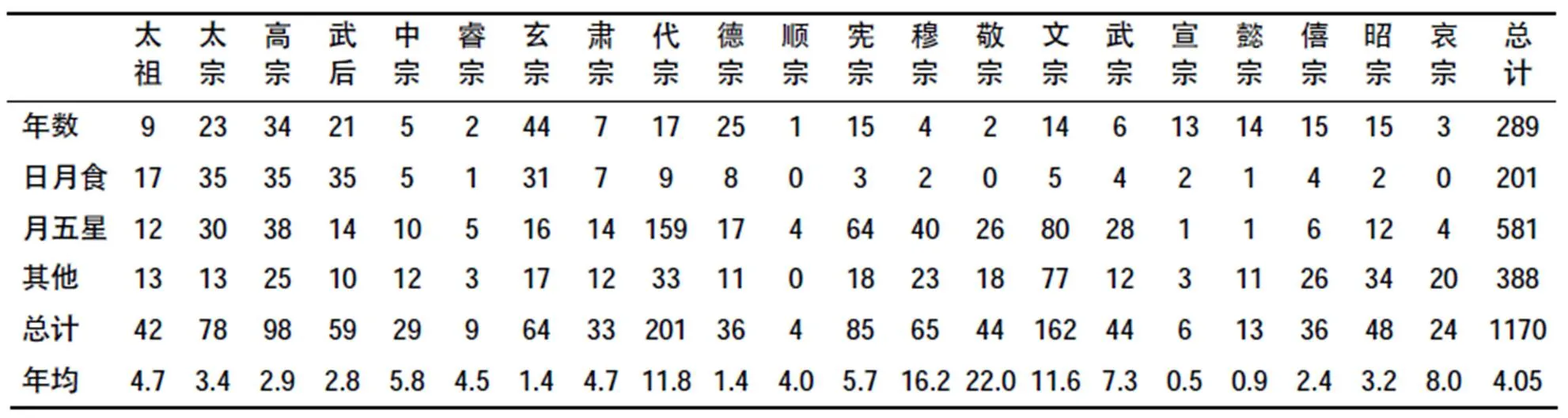

由于新旧唐书和会要最可能的直接史料是唐代各朝“实录”,而实录是按每个皇帝编纂的,所以我们以每个皇帝在位期间为时段,统计各类天象记录的数量。表3给出唐代各皇帝在位时段的天象记录统计。表中依次给出各皇帝在位年数、日月食、月五星凌犯会聚、其他(星昼见、彗星、流星、云气等不能计算验证的记录)、各类天象的总计以及年平均。

表3 唐代天象记录的时段分布

由表3可见,唐代天象记录在时代分布上很不均匀。唐初到睿宗时期少而平稳,玄宗时期很少,代宗、穆宗—敬宗—文宗时期数量很多,宣宗—懿宗时期极少。月五星记录最多的是代宗大历八年(773AD),在总共31条天象记录中有27条月五星记录。总数最多的是文宗开成二年(837AD),总共38条。其中15条是对3颗彗星在不同日期的位置和形状记录、4条属于2颗疑似新星,另有日食1条、月五星13条、流星2条、“大星昼见”1条、太阳黑子1条、“日赤如赭”1条。

唐代天象记录不但各时段分布不均,而且各天象种类的时段分布也各有迥然不同的特点。我们将所有记录分为日食、月食、月行星(可以计算检验)和其他(不可计算检验)4类。图1给出它们每5年的数量。图中横坐标是公元年份(上端标出相应皇帝统治期),纵坐标为每5年记录条数,注意日月食和月行星-其他的纵坐标尺度不同。

图1 唐代各类型天象的时段分布

图1显示,日食记录比较均匀,只是在850AD以后比较少,月食记录集中在唐前期,尤其是770AD之前。日月食记录及其与实际发生数的比较参见文献[3]。月行星记录和“其他”记录的分布比较相似,只是750—850AD之间“月行星”较多,850AD之后“其他”较多。这几类记录在唐书上的编排位置不同(例如日食是专门列出的,月行星和其他则是混在一起,月食更是为唐书所不录,仰赖《唐会要》的流传而幸存),可以想象,它们的上游渠道也有所不同。

2.3 唐代天象记录的一些特点

《新唐书》比《旧唐书》晚百余年,天象记录却远多于后者,可以想象它们所据的原始资料是大致相同的(旧唐书的作者可能未看到唐末的资料),选用数量多少可能只是编纂者的主观决定。但作为天象记录主体的“月行星”和“其他”记录的时代分布显示,到《旧唐书》编纂时(五代中期),官方史料已经严重残缺不全,以致一些皇帝的官方史料已经丧失殆尽。我们看到新旧唐书帝纪各卷能够大致平衡地显示,是因为一般历史事件可以经由回忆和民间书籍来整理获取,而天象记录仅存于官方正式史料中。

自《汉书·天文志》开始常规系统地记录天象,历代沿袭,这些记录形成了简单、规范、公式化的特征,各种表达高度术语化。但《旧唐书·天文志》中的语言,却有一些明显的不同。历代正史帝纪和天象等志,日期都是使用干支,《明实录》中也是如此。旧志“灾异”题下的客星、五纬、五纬合聚、流星、云气(原文无标题)70条以及“灾异编年-至德后”的末尾若干条天象,采用阴历日序纪日(例如初一、十五)。相同记录在新志中则是干支纪日。例如旧志武德“八年九月二十二日荧惑入太微”,新志记为“九月癸丑”。

历代月行星位置记录中,常常用到掩、犯(相距1°以内,这是最多发生的天象也是最多用到的术语)、入(进入具有封闭图形的星官,如井、鬼、氐、斗魁等)、守(留,顺行转逆行或逆行转顺行的停滞阶段)、合(3个或以上行星在同一宿中)等术语。新志除了以上用法以外,最多用到“入”。经计算检验,其中许多“入”,其实就是“犯”。旧志所用术语更加奇特,“月逼舆鬼”、“镇星临太微”、“月近南斗魁”之类的记录相当多,经计算检验也是“犯”。逼、临、近等术语,历代天象记录极少见到。旧志使用这些术语的记录,基本上都是新志所没有的(但也有个别共有。例如新志“大历七年二月己巳荧惑犯天街”,旧志作“荧惑逼天衢”)。或许正是因为这些罕见的术语导致新志将之舍弃?

同一条记录,有时在不同文献会有详略不同。详略不同的记录,旧志通常比新志详细(唯日食记录新志有所在宿度而旧志没有)。旧志多出的内容,往往是天体相“犯”的距离、天象发生的时间、所在星宿。例如旧志元和九年二月丁酉(814-03-14)“月去心大星东北七寸所”,而新志仅仅是“月犯心中星”。又如旧志长庆元年正月丙午(821-02-14)“月掩钺星,二更后,月去东井南辕第一星南七寸”,新志“月掩东井钺,遂犯南辕第一星”。

笔者全部计算检验了唐代可以验算的记录。其中旧志月五星记录基本正确217条,错误50条,错误率18.7%;新志基本正确的318条,错误136条,错误率30.0%。有的记录,在一个文献中正确,另一文献中错误。例如旧志大历八年“闰十一月癸丑月掩天关”不误,新志遗漏“闰”字就误为十一月。这样的记录,在计算各自文献的总数和错误率时各计1条,计算各图表的“合计”时合为同1条。

这里,“基本正确”包括那些日期相差1日、月掩犯的距离在5º以内、行星掩犯在2º以内。被犯恒星,误在同一星官(例如斗第二星误为斗第三星)可算正确。一个错误引起多条记录错误的(例如年误,其下所有记录就都错了),只计一条错误。错误的记录,多数能够考出其原貌。笔者将这些可以考出原貌的错误记录,集于《诸史天象记录考证》一书,将由中华书局出版。

在宣宗和懿宗的27年里(847—873AD),不但天象记录极少,而且可疑。这期间共有日食3条、月五星2条(大中十一年八月荧惑犯东井,咸通十年春荧惑逆行守心)、彗星5条、流星4条、其他5条,共计19条。3条日食,2条正确,1条有食中国不可见。由于自东汉以后日食计算结果和实际观测记录混淆不清,难以由此检验观测记录的准确性。唯独能够检验的2条月五星记录,却都是错误。笔者在研究“咸通十年春荧惑逆行守心”时发现[5],在宣宗至昭宗后期的54年里(847—900AD),新志可资检验的“月五星凌犯及星变”记录总共只有11条(旧志这一时段完全没有),其中有9条经验算为错误,1条“常星昼见”本身不可能发生,1条“乾符四年七月月犯房”无法验证。

唐代记录不但偏少,而且错误率较高。这显然与唐后期的战乱有关。尽管如此,“咸通十年荧惑守心”所在的这54年里,记录奇少,全无正确,也是很奇怪的事。唐晚期(850AD以后)月行星记录很少且错误极多,也是新志错误率高于旧志的主要原因(旧志完全没有)。这似乎显示唐晚期记录整体可疑。

笔者曾专门研究过唐代的173条月掩犯记录[6],比较了新旧唐书各自分布时段和相互重叠情况(该文图4),并发现唐代记录不但数量少、错误率高、分布不匀,而且观测质量也不高(该文表2)。

唐代彗孛类记录相对较多,共有122条记录,大约出自74颗彗星。由于古人认识不清及记录不详,其中可能有些并非彗星。这些记录大多十分简单,唯独开成二年的一颗彗星记录详细,旧志、旧纪、新志、会要都有大段记录,共记载13个日期彗星的位置、尾长、指向。其中旧志最详:

二月丙午夜,彗出东方,长七尺馀,在危初度,西指。戊申夜,危之西南,彗长七尺,芒耀愈猛,亦西指。癸丑夜,彗在危八度(新志在虚)。庚申夜,在虚三度半。辛酉夜,彗长丈馀,直西行,稍南指,在虚一度半。壬戌夜,彗长二丈,其广三尺,在女九度(旧纪自是渐长阔)。癸亥夜,彗愈长广,在女四度。三月甲子朔(新志在南斗),其夜(旧纪新志会要乙丑),彗长五丈,岐分两尾,其一指氐,其一掩房,在斗十度。丙寅夜,彗长六丈,尾无岐,北指,在亢七度。……。(新志丁卯)其夜彗长五丈,阔五尺,却西北行,东指。戊辰夜,彗长八丈有馀,西北行,东指,在张十四度。……(新志己巳长八丈余在张)。癸未夜,彗长三尺,出轩辕之右,东指,在张七度(新志在轩辕右不见)。

这次彗星显然很是惊人。新志评论道:“凡彗星晨出则西指,夕出则东指,乃常也。未有遍指四方,凌犯如此之甚者。”唐文宗并因此而减膳,以求消灾。

3 五代天象记录

《五代会要》(本节简称会要)卷10至卷11,分类记载天象,计有“日食”20、“月食”13、“彗孛”6、“五星凌犯”10、“星聚”5、“流星”6,总计60条记录。

《旧五代史·天文志》(简称旧志)一卷,分类记载,计有“日食”18、“月食”13、“月晕”1、“彗孛”6、“五星凌犯”90、“星昼见”11、“流星”7、“云气”12,总计158条记录。《旧五代史》本纪(简称旧纪)天象记录不多。除日食记录比较齐全外,其他如彗星、流星、老人星、月五星凌犯、太白昼见等均偶有记载,不见偏重。此外,“日南至”在天文志中不载,在旧五代史本纪中有12条记录。考虑到此种天象当是历法计算结果,类似“朔”,故本文未加入天象统计。

《新五代史·司天考二》(简称新志)专记五代天象,按时间顺序,不分类,共231条,远多于旧志。新志还有一些“雨木冰”、“地震”的记录,本文未加入统计。《新五代史》本纪(简称新纪)没有天象记录。连日食都不记的本纪,还是少见的。

《资治通鉴目录》(简称目录)在每年的日历一栏加入天象记录,仅限于日月食和行星凌犯,但相当齐全,共计128条,有少许是别种文献所没有的。

《文献通考》(简称通考)分类记载,计有“日食”20、“月变”(实际上是月食)10、“日变”6、“孛彗”7、“月五星凌犯”142、“流星星陨”17、“星昼见”12、“五星聚舍”14、“客星”1、“云气”4,总计233条。

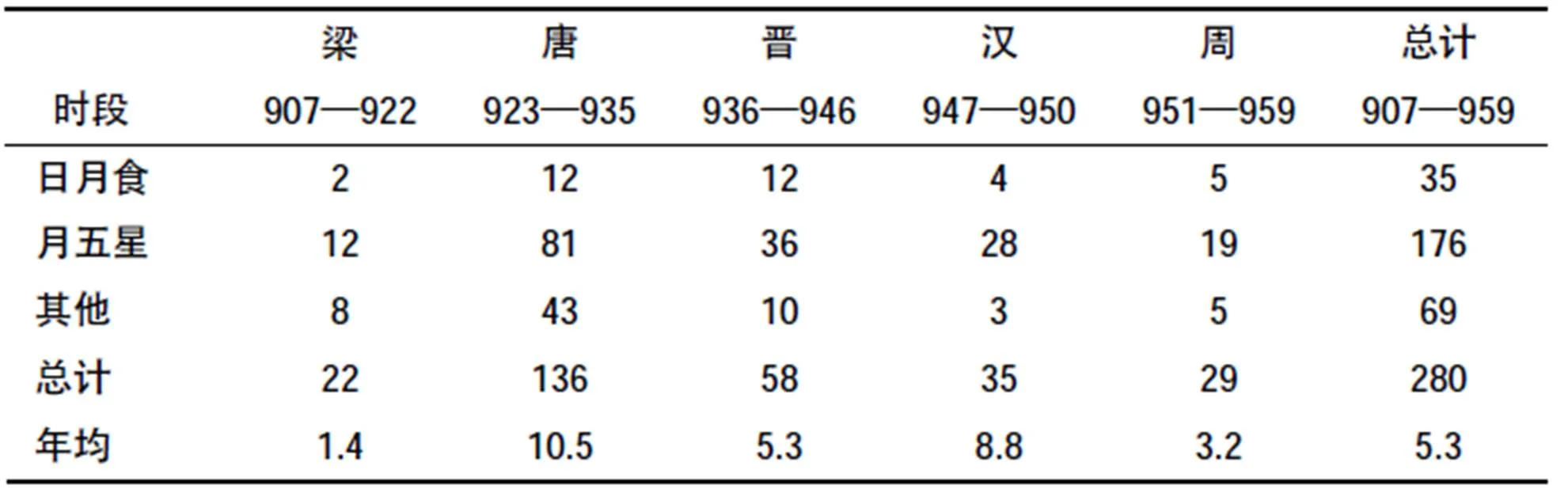

表4给出五代天象记录的来源与类型。由于各种文献分类方法不同,笔者重新加以分类。各种文献给出成书年份,以资比较它们的来源关系。由于传抄错误造成的歧异,尽可能归并。每行右端的“总计”,给出该文献所载天象总数。“合计”一行,则归并了各文献相同的记载,其中有3条是旧纪独有的。

表4 五代天象记录的来源与类型

注:“总计”一列是各自一行之和,而“合计”一行已经合并了本列那些相同的记录。

由表4可见,除了时代很晚的《文献通考》尽可能地搜罗了五代的各种天象记录,其他时代较近的4种文献往往有所选择。日月食和彗星受到普遍的重视,会要和目录的采纳类型各有明显的限制。新旧志记载的种类都比较齐全,但旧志舍弃了月犯这一重要类型。

“合计”数字如果与各文献中的数字相近,说明这些文献的记载高度重复。例如表4中的日月食、月犯、行星、昼见。否则说明各文献所记相当多的不同,如彗孛和“其他”。“其他”类所记,多是天色云气之类,旧志13条,新志14条,两者相同的只有2条。这些事件,多半并非天文现象,但历代习惯纳入天象记录中,难以分辨(其中也可能有极光、彗星之类天象)。正如新志所言:

至于气祲之象,出没销散不常,尤难占据。而五代之际,日有冠珥、环晕、缨纽、负抱、戴履、背气,十日之中常七八,其繁不可以胜书,而背气尤多。

作为五代天象记录主要来源的新旧志,除旧志缺月犯外,同一事件的记载文字也常有不同。通常是旧志比新志详细。新志记日食,只是“日有食之”,旧志则有3条“阴云不见”、2条“当食不食”、1条日食详情及若干朝廷应对。旧志流星,几乎每条都比较详细,而新志则往往只有“众星交流”。例如新志“长兴二年九月丙戌,众星交流,丁亥,众星交流而陨”,旧志则详细得多:

唐长兴二年九月丙戌夜,二鼓初,东北方有小流星入北斗魁灭。至五鼓初,西北方次北有流星,状如半升器,初小后大,速流如奎灭。尾迹凝天,屈曲似云而散,光明烛地。又东北有流星如大桃,出下台星,西北速流,至斗柄第三星旁灭。五鼓后至明,中天及四方有小流星百余,流注交横。

旧志的措辞细节,往往和会要相同。新志编纂时则故意进行了简化。

笔者对所有的月行星记录做了计算检验,正误的标准见前文唐代。旧志行星正75,误15,错误率15/90=16.7%。新志行星正76,误13,错误率13/89=14.6%;月犯正51,误12,错误率12/63=19.0%;新志综合25/152=16.4%。

五代各时段的天象记录分布不均,表5给出统计结果。表5可见梁、周2朝天象记录很少,唐、汉2朝记录较多。

表5 五代天象记录的时段分布

4 结语

4.1 文献

与其他朝代类似,隋唐五代的天象记录主要存于天文志中。比较特殊的是,《隋书》本纪、《隋书·历志》有重要的贡献;《新唐书·天文志》记载天象最多,但《唐会要》几乎是唐代月食记录的唯一来源;《新五代史·司天考》和《文献通考》有五代最多的天象记录,而《五代会要》和《旧五代史·天文志》的记录比较详细。

4.2 统计

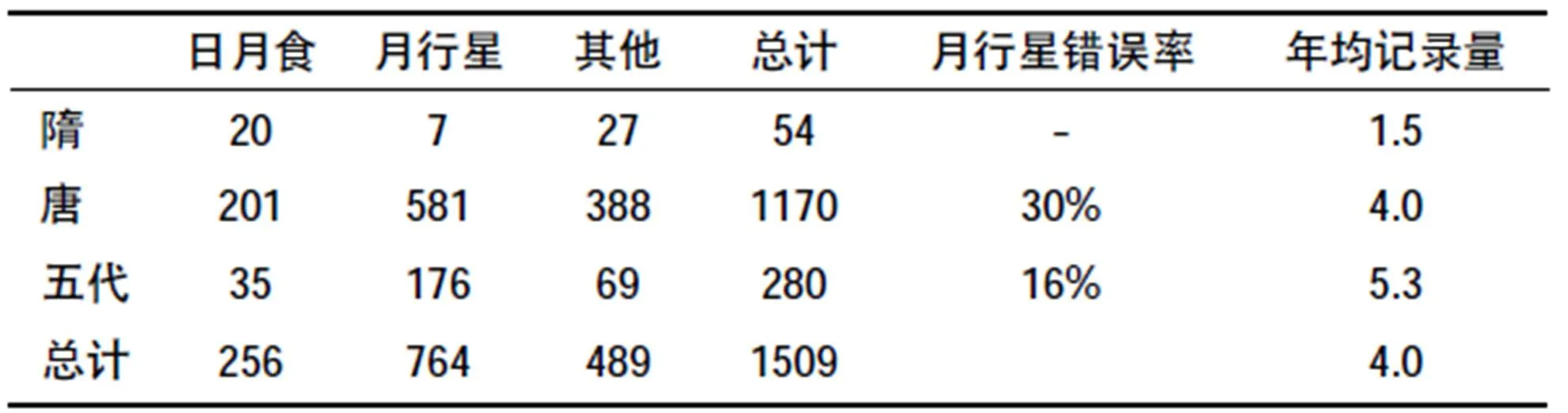

隋唐五代天象记录统计结果如表6所示。天象分为日月食、月行星和其他(彗流云气等)。并以《新唐书·天文志》和《新五代史·司天考》中的月行星记录为例给出天象记录的错误率。隋代可资计算的记录太少,不具有统计意义(7条行星记录5条错误)。表中给出平均每年的天象记录数量。相对于之前北魏的年均7.5[7]和之后的北宋年均33.3、南宋年均16.0[4],这一时期的天象记录较少,尤其是隋代记录特别少。

表6 隋唐五代天象记录统计

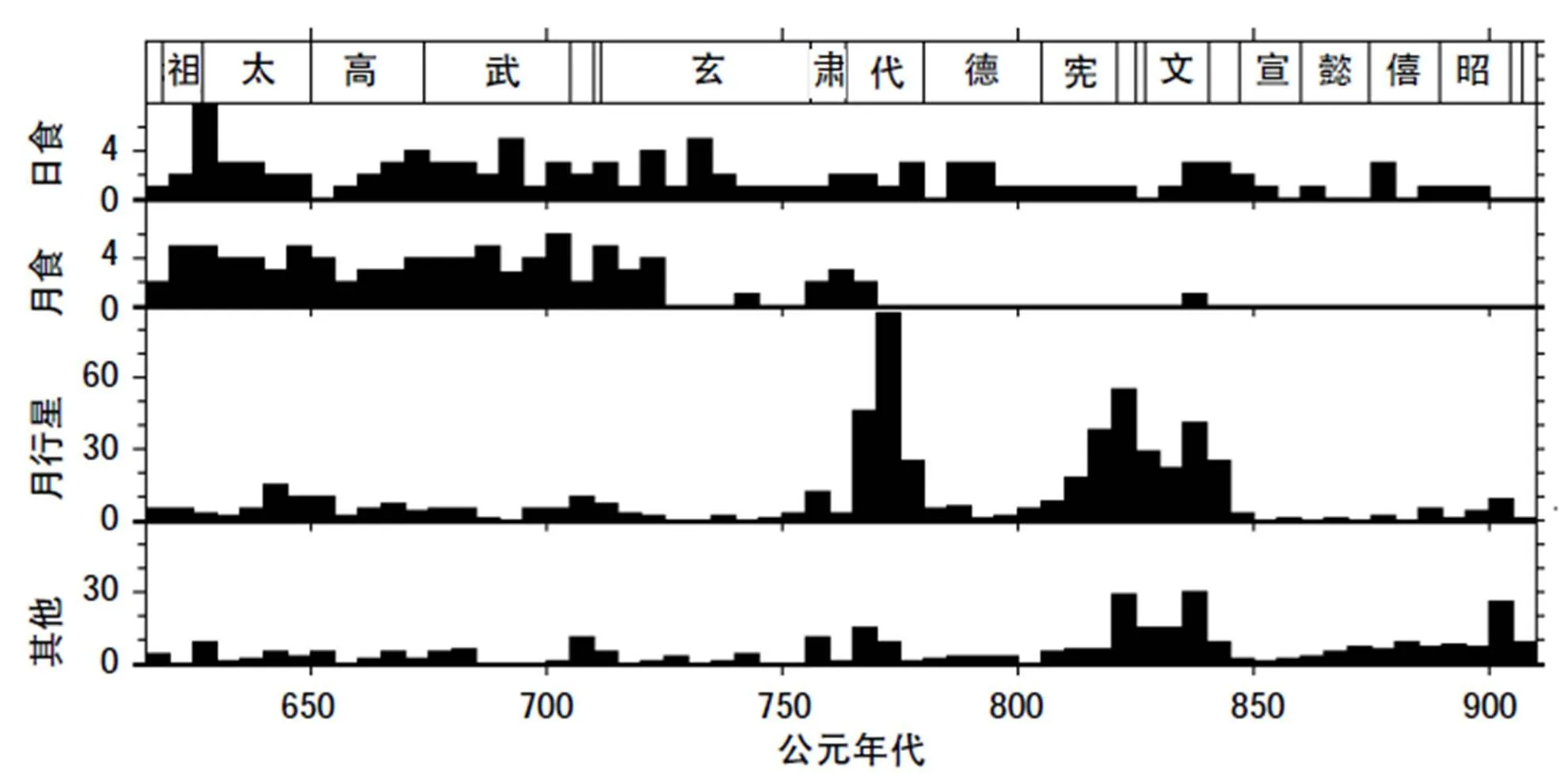

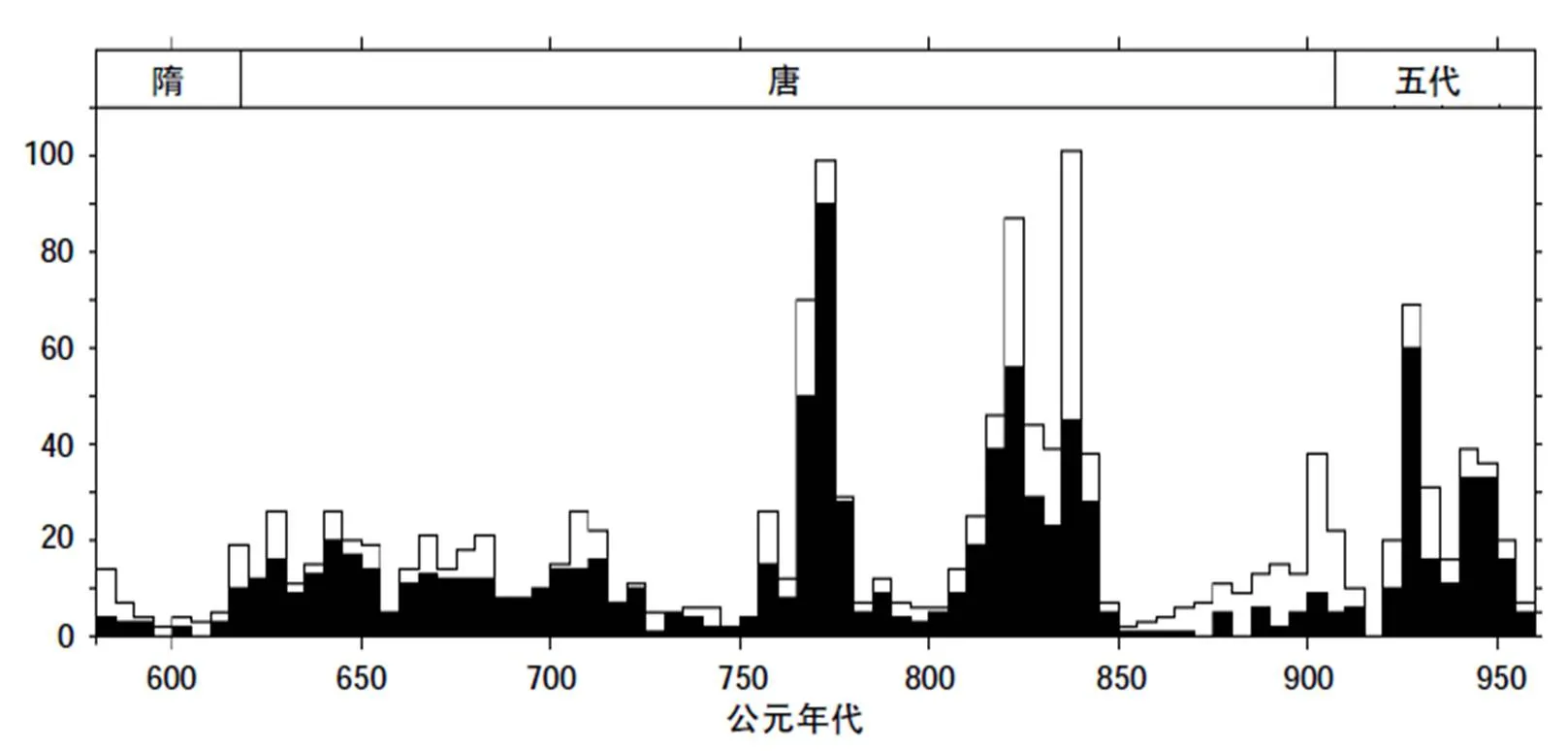

4.3 时代分布

图2给出隋唐五代天象记录的时代分布。横坐标是公元年代,纵坐标是每5年的天象记录数。涂黑部分表示日月食和月行星这些可以计算验证的记录,空白部分则是不可验证的“其他”类天象。隋唐五代时期天象记录的时代分布很不均匀。唐代宗(763—779AD)、穆宗—敬宗—文宗(821—840AD)时期数量很多,隋代(581—617AD)、唐宣宗—懿宗(847—873AD)、后梁时期极少(907—922AD)。隋代和唐末期(847AD以后)不但记录很少,而且错误率极高,十分可疑。

图2 隋唐五代时期天象记录的时代分布

[1] 庄威凤. 中国古代天象记录的研究与应用[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2009.

[2] 中华书局编辑部. 历代天文律历等志汇编[G]. 北京: 中华书局, 1976.

[3] 刘次沅, 马莉萍. 隋唐五代日月食记录[J]. 时间频率学报, 2013, 36(2): 120-128.

[4] 刘次沅. 《宋史·天文志》天象记录统计分析[J]. 自然科学史研究, 2012, 31(1):14-25.

[5] 刘次沅, 吴立旻. 古代“荧惑守心”记录再探[J]. 自然科学史研究, 2008, 27(4): 507-520.

[6] 刘次沅. 对中国古代月掩犯资料的统计分析[J]. 自然科学史研究, 1992, 11(4): 299-306.

[7] 刘次沅. 北魏太安至皇兴时期天象记录的年代问题[J]. 自然科学史研究, 2011, 30(3): 288-296.

Statistical analysis on astronomical records of Sui Tang and Wudai

LIU Ci-yuan

(National Time Service Center, Chinese Academy of Sciences, Xi′an 710600, China)

A comprehensive statistical analysis of the resources of literatures, catalogues and time distribution for the astronomical records of the Sui, Tang and Wudai are conducted. There are 1509 records recorded in the 379 years, including 256 solar and lunar eclipses, 764 lunar and planetary positions and 489 others. Those records mainly come from the astronomical treatises of the officialand. Comparing to the records for the periods prior to or later than Sui Tang and Wudai, the astronomical records for this period are few and unevenly distributed

ancient astronomical record; history of astronomy; Sui Tang and Wudai; statistical analysis

P1-091.2

A

1674-0637(2013)03-0181-09

2013-01-04

国家自然科学基金资助项目(10773013)

刘次沅,男,博士,研究员,主要从事古代天象记录研究。

——以山东省部分史志机构的旧志整理成果为例