郭小男:写意戏剧中国梦

王悦阳

郭小男,著名戏剧导演,一个地道的舞台“杂家”。他导演的作品从京剧、昆曲、越剧等的传统剧目,到现代的话剧、歌剧、音乐剧等等,不拘一格,台前幕后总能碰撞出令人意想不到的创作火花。有人赞他是“先锋”导演,也有人说他叛逆不羁。“旧中有新,新而有根”、“脱胎不换骨,移步则变形”,是他对自己三十年舞台生命的精辟总结。从全本昆曲《牡丹亭》、《西厢记》,到京剧《大唐贵妃》、新版越剧《梁山伯与祝英台》等,他的每一次尝试都让曾经的经典重放光彩;从《孔乙己》、《秀才与刽子手》到《江南好人》,每一次打破再造,又都是对中西交融,传承创新的用心回答。

从艺三十余年,熟悉他的人都知道,他始终有一个愿望,就是中国戏剧应该由中国人自己做出来一个形态。这,也正是1962年一代导演大师黄佐临所提出的“写意戏剧观”在新时代的继承、延续与拓展。

当年在一片文艺苏联化的大潮底下,黄佐临的观念可谓石破天惊而知音寥寥。到了上世纪80年代,文化多元,更令人目不暇接,然佐临先生竟立意深远地创排了“写意戏剧”《中国梦》!岁月荏苒,从黄佐临到胡伟民,再到今天的郭小男,依然践行着“写意戏剧”的精神传统,并不断追求东方艺术精神,弘扬“中国戏剧”,由此形成了自己特有的导演观念。

“一些较为成熟的戏剧作品,往往带有导演个人标签,集中起来看,太过雷同。而郭小男在创作中把技和道融会贯通,既突出表演艺术,又表达了作为导演对戏剧本质的深度介入。”上海戏剧学院教授周本义对郭小男的关注,源于其对中国戏剧的强烈责任感。的确,从让郭小男一举成名的淮剧《金龙与蜉蝣》,到最新的根据毕飞宇茅盾文学奖获奖作品改编的话剧《推拿》,观众似乎已经习惯,他的作品总能带来震撼、引发争议。“戏剧的光荣应该是它的深邃,给你精神上带来一次震撼,而不是单纯作为缓解压力的笑场。”这就是郭小男的坚守。

面向未来的戏剧

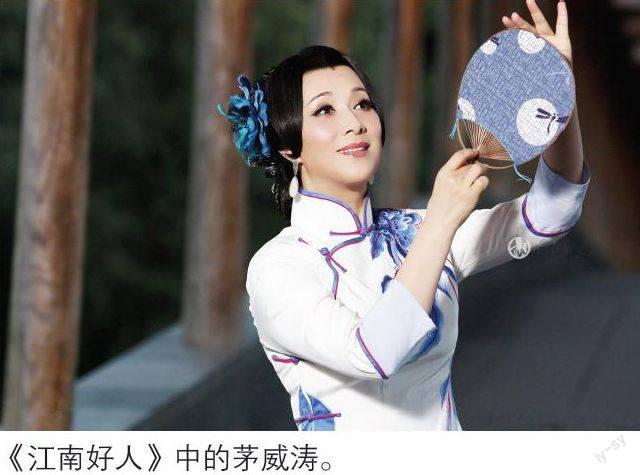

郭小男最新的作品是《江南好人》,改编自德国著名戏剧家布莱希特的经典戏剧《四川好人》,它是郭小男将传统越剧与现代戏剧嫁接融合的最新作品。于丹称它是越剧版的《黑天鹅》,濮存昕说它是越剧版的《少年派》,而美籍学者汤本则评价:“观《江南好人》,让人想到了少年派。但李安此次的精神指向是封闭的,人性囿于宗教,他的创新在技不在道。而《好人》是既在技更在道。所以《好人》之立意是超越电影的。”导演郭小男,则将它定义为“面向未来的戏剧”,一场对当代戏剧“居安思危的变革”。布莱希特是一个理性的戏剧家,他和东方的移情戏剧完全的没有关系,他主张观众在剧场里看戏的时候不许哭,只许思考。

因此,在《江南好人》这场“叩问灵魂的思辨”中,呈现在观众面前的,不再是传统越剧里一幕幕你侬我侬的温婉柔情,而是借助摩登甚至荒诞的表现手法,运用西服、手杖、礼帽,现代和爵士舞步等多元化的技术手段,一次次冲击着观众的视觉神经——将传统戏剧中所有的情绪表达都用“理智与思辨”重新架构。而这种对生活、对人性的深刻反思,在流传了千年的中国传统戏剧文化中,几乎难觅踪影。

“这个戏存有很大难度,主要是布莱希特的理性戏剧和我们传统的言情煽情戏剧之间无论是创作和审美嫁接都障碍巨大。但我和演员们说,排这个戏是一次‘革命,是一次对我们自己以往经验和成就的超越。在布莱希特面前我们是小学生,我们要虚心地从他那里学习艺术。这也是一次彻底纯粹的学术探索,中国戏曲、小百花越剧团应当有这个胸怀和勇气,多学习一门手艺没什么不好。”让传统越剧嫁接到德国理性戏剧的样式,这需要导演具备完整系统的理论修养,既娴熟东方艺术精神,又深谙西方戏剧理论;既了解话剧导表演技巧,又掌握戏曲艺术功底——非如此,实难驾驭这次嫁接。所以,《江南好人》公演之后,尽管争议巨大,但呈现在观众面前的演出,无论是词曲还是表演,无论是理性戏剧还是感性戏剧,都做到了最大程度的转换,都达到了这个要求。“有了写意戏剧观的导演理念,不断解构戏剧形态,不断寻找新的技术表达方式,帮助观众建立新的认识戏剧的方法”,郭小男如是说。

郭小男坦言,和演员合作的矛盾常常在于演员有自己的认识和风格,甚至坚持自己的成功而固守。这种习惯,很难一下子让演员割舍掉去“重新组装自己”,因为这样的组装也许会面临失败。但是郭小男导演已经构思好了的人物形象,是不会轻易放弃或改变观点的,因为导演是整个未来舞台演出形象的创造者,“我拿捏好的人物不能出现这样的情况,这是导演的功夫所在,一定要帮助演员塑造好人物形象”。导演要稔熟表演学,“表演有多少种方法要比演员说得透,能一眼能看出演员错在哪,知道演员缺什么,并且告诉演员有关表演的内部技巧。好导演是一定要帮助演员提升的”。所以从某种程度而言,郭小男是一个强势的导演,他的强势,在于对思想的贯彻,在于对戏剧美学精神的把握。

事实上,不仅是演员,包括剧本、舞台、空间、音乐等等呈现,无一不是郭小男着力打造的细节所在。一个题材没有钻研透彻,绝不轻易上马。若已排练,必定成竹在胸。

戏曲、话剧没有边界

出身梨园世家的郭小男坦言:如果中国导演不懂戏曲艺术的真髓,那么这将是莫大的遗憾,因为你难以将中国人自己的民族戏剧向世界解构。“话剧导演艺术系统完整,而中国戏曲艺术则是另一种演剧方法,从文本到表演,从音乐到空间,她是一个整体,有其自身的规律和美学标准。不谙熟此道,无从下手,做也白做。”

越剧《孔乙己》,就是一个以一个人物的生命形态为载体,实际上整体呈现鲁迅文化的庞大工程。它的文化厚度,对中国戏曲艺术如何表现提出了艰深的话题。也反映出创作者本身所具有的解构能力。功力越深,戏剧所能拥有的表现力与感染力就越强。循着这样的精神约束,郭小男所贯彻的“写意戏剧观”在中国戏曲艺术中不断构建和成熟,逐步形成了自己最为重要的精神支撑和理论组成。因此,无论是重排《牡丹亭》、《梁山伯与祝英台》,郭小男始终坚持“移步换形”的原则,以自己的努力,经营着中国戏剧进入下一个百年辉煌,并真正拥有新一代的观众群体。

在郭小男看来,导演要学有所攻,在任何层面上都得是专家。编、导、音、舞、美;生、旦、净、末、丑;史学、社会学、哲学……导演都应潜心攻研,提高学养。“任何学问,都是导演艺术的基本功,只有不断充实自我,不断地学习,才能向上攀援,直至艺术的金字塔。”

尽管郭小男成功了,但他却时常感到孤独,原因是多样的,既有市场与艺术现状的局限,也有商业性戏剧对学术性戏剧的冲击。然而对于“写意戏剧”乃至“中国戏剧”,郭小男却始终不离不弃,坚持不移。“好像没有人像我这么极端地呼吁要做中国戏剧吧?这话我已经说了二十年了,呼吁着话剧和戏曲的没有隔阂,没有边界。话剧导演应当对戏曲艺术有一种血缘的本能亲和,戏曲导演对话剧艺术也要有一种肌体的细胞再生。长此交融、进化,境界自然产生。”

很难说《江南好人》不是郭小男的一个中国梦。因为在布莱希特看来,剧场是一个讨论人生变革的地方,那么此次郭小男的戏剧命题,又何尝不是一次对中国戏剧未来的思考——“给中国戏曲多打开一扇门,使之加快步伐走入现代,跨越时代。” 若如此,它的意义是重大的,放在缺乏思考的今天,也是恰如其分的。