沙颍河水系省界断面水质变化情况调查分析

徐子涵

一、沙颍河、汾泉河基本情况

沙颍河发源于河南伏牛山区,全长618km,流域面积4万km2,其中河南省境内约412km,集水面积面积2.9万km2。颍河上游建有昭平台、白龟山等大型水库,总库容14.4亿m3。省界界首站以上,有周口、槐店等闸,河道径流受到人为控制。省界站最大3200m3/s,最小流量0。

汾泉河是一条边界排水河道,同时也是沙颍河的重要支流之一,全长243km,上游基本没有水库,其中河南省境内145km,河南省境内河道闸坝很多,河道径流受到人为控制。在省界河南省境内建有李坟闸,除汛期以外,大部分时段,省界断面无径流。

二、20世纪末水质情况

1.水质情况

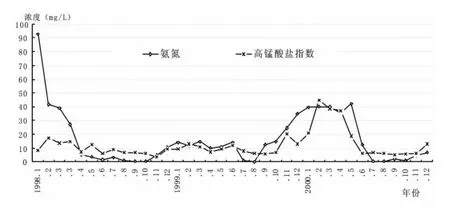

从1998~2000年沙颍河省界界首断面和槐店断面除汛期个别月份水质为Ⅳ类,其余月份为Ⅴ类和超Ⅴ类。主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指数。详见图1、图2。

1998~2000年汾泉河省界断面,水质长期为Ⅴ类和超Ⅴ类。主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指数。详见图3。

2.水污染原因分析

1990年以来,由于当地经济发展的需要,沙颍河、汾泉河水系建设了很多重污染的小造纸、小制革、小化工等“十五小”乡镇企业,一些未经处理的污水进入河道,河道水质急剧恶化,水污染事故时有发生,个别村庄成了癌症村,癌症发病和死亡率处于较高水平。1997年开始,政府在淮河流域关停所有的“十五小”等重污染企业,沙颍河、汾泉河河道水质逐步好转,但污染依然严重。

三、2012年1月~2013年6月的水质情况

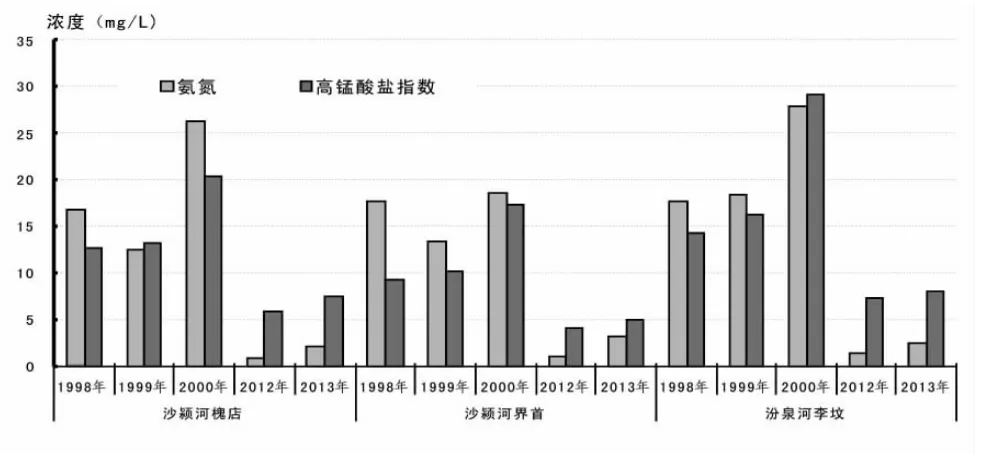

2012年以来沙颍河水质明显改善,按测次评价界首省界断面水质达Ⅲ类水的占34%、Ⅳ类水占17%、Ⅴ类和超Ⅴ类占49%。槐店断面水质达Ⅲ类水的测次占11%、Ⅳ类水占44.5%、Ⅴ类和超Ⅴ类占44.5%。

汾泉河省界断面,水质达Ⅲ类水的测次占28.5%、Ⅳ类水占23%、Ⅴ类和超Ⅴ类占48.5%。

从以上三个断面主要污染指标年平均浓度来看,近几年的水质与2000年以前比较,有明显的好转,即使大部分时段水质超Ⅲ类水,但是超标倍数也明显降低。详见图4。

从2000年开始,在关停了“十五小”企业、要求所有的排污企业达标排放的基础上,沙颍河河南境内共建设了20多座城市污水处理厂,处理能力达到110多万t/d(2010年),水质得到改善。汾泉河流域河南段,没有大型的工业企业,在关停了“十五小”后,水质逐渐好转。

图11998~2000年沙颍河界首省界断面主要污染指标浓度变化情况

图31998~2000年汾泉河李坟省界断面主要污染指标浓度变化情况

图21998~2000年沙颍河槐店断面主要污染指标浓度变化情况

图41998~2000年沙颍河、汾泉河监测断面主要污染指标年平均浓度比较

四、水质恢复情况分析

通过10多年来对流域污染源的高强度治理,河流的水质从原来的长期Ⅴ类或超Ⅴ类到现在的Ⅲ类~Ⅳ类,水质有明显好转,河流也恢复了原有的功能,水生态系统得到了改善。但是,从这几年的水质监测情况看,水质进一步改善的难度很大,很难达到原来河道的生态状态,主要原因是:

1.河道环境容量有限

这些河流上游均建有很多水库和闸坝,受水资源短缺和上游用水量增加的影响,河道径流在减少,尤其在枯水期河段基本没有径流,即使企业和城镇污水按照规定达标排放,也无法满足河道水质要求。

2.河道底泥内源污染

由于过去十多年来的水质污染导致底泥污染严重,含有大量的有机污染物,这些有机物通过释放进入河流。

3.面源污染

污染物随着降雨和地表径流进入河道,这些污染物主要来源于农田施肥、农药、畜禽及水厂养殖和农村居民。面源污染进入河道后,由于河道径流不大,稀释和自净能力有限,导致河道水质变差。流域内首场洪水时面源污染最为严重。

五、建议

沙颍河流域人口密度大,水资源短缺且年度分配极不平均,沙颍河水质污染主要原因是污染物入河排放量大于水域纳污能力,因此在确保企业和城镇污水达标排放的基础上,建议如下:

1.保证生态基流,提高河道纳污能力

由于上游建设了很多大型水库和闸坝,导致河道径流完全受人工控制,现有的工程调度方案基本没有考虑生态和水环境用水的需求,上游用水量的增加使得枯水期河道径流很小,甚至为零,导致河段水质恶化。建议合理分配水资源,修订部分水利工程调度运行方案,对水库和闸坝进行联合调度,兼顾河道生态用水,尤其是枯季河道生态流量,提高河道纳污能力。

2.开展生态系统修复工程,减少内源污染

对河道实施生态保护和修复,建设河道生态保护工程,恢复水生植被,提高修复功能。对部分底泥污染严重的河道进行必要的清理,转移污染的内源,减少内源对水质的影响。

3.加大面污染源治理

改变农村耕种方式。减少和控制化肥、农药的使用量,提倡和发展生态农业和有机农业。

改变农村生活方式。农村人口众多、并且分散,改变生活方式,加强农村改水改厕工程,收集农村的生活污水进行综合利用,防止生活污水直接进入河道;在相对集中的中心乡镇建设小型污水处理厂和垃圾处理设施;改变分散的畜禽及水厂养殖方式,向规模化发展,有效处理畜禽养殖的污染源。

4.提高污水排放标准,鼓励污水深度处理回用

在枯水期由于河道径流小,污水处理厂即使按照现有的标准达标排放,也无法满足河道的水质要求。进一步提高污水排放标准,减少入河污染总量是非常必要的措施。同时,政府应出台相应的政策鼓励用水单位和企业在可能的情况下尽量使用经过深度处理后的污水,减少污染负荷■