教育生态学视阈下的ESP教学评价体系的构建研究

邓晓宇, 罗家国

(江西理工大学外语外贸学院,江西赣州341000)

随着中国国际化程度的日益提高,“专业+英语”复合型人才的需求与日俱增[1]。ESP(专门用途英语或应用英语)课程对高校学生非常重要。由于ESP课程带有明显的专业特征,因此对课程的评价显得尤为重要。教学评价是以教学目标为依据,遵循科学标准,采用有效技术手段,对教学过程及结果进行测量,并给予价值判断的过程[2]。在ESP课程中,我们主张引入“教育生态学”的评价方法。教育生态学(Educational Ecology)这一术语由美国的劳伦斯·克雷明于1976年在《公共教育》一书中最早提出[3]。教育生态学应用生态学的原理,研究各种教育现象及其成因,进而掌握教育发展的规律,揭示教育发展的趋势和方向。在教育生态学的观念中,评价不是教学目的,而是促进学生发展的一种手段[4]。在对ESP课堂主体进行评价时,由于其明显的专业特征,评价时更应尊重个体差异,因人而异,促进个性充分发展,应将形成性评价与终结性评价相结合,注重各个环节的有效评价,坚持真实的过程性评价[5]。概括起来说,就是教师、学生等收集相关信息,并利用所收集的信息,对教学进行判断和决策,帮助学生提高学习兴趣,改进学习态度、方法和策略;帮助教师改进教学态度、方法和计划;帮助教材编写者改进教材内容;帮助课程设计者改进课程设计,最终达到提高教学质量,完善课程体系的目标。

一、ESP课程评价的重要性及作用

ESP课程评价首先能够支持和促进学生的学习,其目的是决定该课程是否满足学生的需求,是否能帮助他们提高在目标情境中的能力,以及这门课程是否值得学生投入财力和精力。对于ESP课程,没有预设的大纲,固定的教材、教法和评估手段[6]。而评估的作用是回答大纲、教材、教法是否能有效工作,确保该项课程朝正确的方向进行。

(一)ESP课程评价的诊断作用

ESP教学效果的评价,主要体现在两个方面:首先是了解教学各方面的情况,以此来判断教学的质量和水平;其次是ESP课程开设对学生工程适用成效上的评估分析。ESP教学评价比通常意义上的教学评价更仔细、更全面,就如同身体检查一样,是对教学的一次严谨的科学诊断。它不仅能估计学生成绩在多大程度上实现了教学目标,解释其成绩不佳的原因,而且能分析ESP课程与工程实际应用间的贴近度。

(二)ESP课程评价的激励作用

评价对教师和学生具有监督和强化作用。评价是手段,不是目的,根据PDCA戴明环原理,评价中的Check功能将全面地反映出教师的教学效果和学生的学习状况,通过经常性的教学测验对学生的学习动机产生极大的激励作用,其结果必定促进着Action的调整,从而有效地推动课堂学习。

(三)ESP课程评价的调节作用

开展ESP课程的目的,就是要推动学生的应用英语的学习,而ESP课程的评价,是为了及时掌控教学的状况,让师生自己教和学的情况,引导教师根据反馈信息适时修订教学计划,调整教学行为,实施有效的工作以实现预期教学目标。

(四)ESP课程评价的教学作用

教师职业生涯发展的规律告诉我们,教学反思是教学的一部分,从这个意义上来说,ESP课程评价本身也是教学活动。在这个活动中,一方面是学生的智力得到开发、技能获得长进、品德得到提升;而另一方面,教师的个人教学理念得到升华,教学能力不断加强。

ESP教学评价是全方位的,其主要方法有测验、征答、观察提问和作业检查等。对学生作业的评价对学生作业的评价方式应坚持多样性,在以教师为主的评价体系中,要做到师生共评,学生自评、互评和小组评价等,这样更能充分肯定学生个人的优点和进步,明确自己需要克服的弱点和不足。评议者既为他人提供了参考和借鉴,也加深了对别人作业的理解,更是自己口头的再创作。师生共评,有助于学生自主意识的建构,审美能力的提高,实现了教学评价的民主、公开、平等。

二、ESP课程的评价体系现状

通过实证调查,笔者发现ESP评价体系存在诸多问题:一方面,现有评价体系无法充分实现评价的公正性和公开性;另一方面,现有评价体系也无法促进教师的个人发展和学生的学习热情[7]。

(一)评价主体过于单一

目前ESP课程教学中,实施评价的主体主要是任课教师或相关教学行政管理部门,而作为专门用途英语的需求主体——企业,则很少参与其中。同时,作为评价对象的学生也基本处于一种被动的局面。这种过于单一的评价方式造成了英语学习与英语应用之间的脱节,很大程度上忽视了市场的需求,以及学生能动性与创造性的发挥。

(二)评价方式过于统一

很多院校的专门用途英语教师在实践中过多依赖终结性评价,不注重形成性评价的作用,不重视对学生的学习过程进行评价。有的甚至以期末考试作为唯一的评价手段。

(三)评价概念过于狭隘

多数教师简单地把学习效果评价理解为教学测试,仍然是注重学生多知识的理解和掌握,忽视了对学生学习的过程、方法和学生情感态度的评价。

这种评价机制一方面大大地挫伤了学生学习的积极性和能动性,另一方面,过于单一的终结性评价又导致了学生专研应试技巧,而不重视语言能力的运用的倾向发生;只注重学习结果(准确而言是考试分数),不重视学习过程,对学生语言学习能力的提高无疑是非常不利,因为这样一来,造成了ESP课程教学评价的效果,与“以实用为主,应用为目的”的教学目标相背[7]。最终的结果是:很多学生在结束学业以后的语言能力并没有得到相应的提高,甚至连一些最基本的应用文都看不懂。

二、教育生态学视阈下的ESP课程评价体系构建原则

(一)客观性原则

从教育生态学角度来看,教学评价可协调和处理教学中各生态因子之间的关系,形成高效、和谐的教学形态,为师生提供客观的价值判断,以提高教学质量。因此,ESP教学评价工作必须坚持客观性原则,从评价主体、评价标准到最终的评价结果,都应符合客观实际。所谓的客观性原则,是指在进行ESP课程教学评价时,其测量标准、方法、评价者态度等,要实事求是,防止主观臆断或掺入个人情感色彩。由于教学评价的目的在于给师生教、学以客观价值判断,因此,其评价过程和评价结果必须是客观可信的,信度低下的评价既毫无意义,同时导致的教学决策也必然是错误的。由于ESP课程与一般课程的区别,故建议ESP课程评价机制在评价主体一方应积极引入行业评价,以体现社会用人单位对专门用途英语能力的标准和要求。

(二)整体性原则

教育生态学视野下的ESP课程教学被视为一种教育生态系统,由多种生态因子构成。ESP作为一门培养复合型人才的课程,其针对性强、实用性强,因此,评价时尤为要重视其整体性。评价时,要对教学活动做多角度、全方位的评价,要防止以点代面,一斑窥豹。教学系统是一个复杂性的多因素、多任务综合系统,反映人才培养综合素质的教学质量难以用简单方式测量出来,因此,为了反映其真实教学效果,必须把定性评价和定量评价结合起来,通过相互补充、相互应证,确保教学评价的全面准确。

(三)指导性原则

指导性原则是指在进行ESP课程教学评价时,要坚持服务教学实践、指导教学实践。要把评价和指导结合起来,明确ESP课程评价的目的在于帮助师生改进教学,提高教学质量。通过对评价结果的详细分析,寻找因果关系,确认产生的原因,并及时地反馈信息,让被评价者明确今后的努力方向,使指导切合实际,确有实效。

(四)科学性原则

以科学的态度和方法进行评价是科学性原则的精髓,它具体是指评价时,要从教学统一的角度出发,以教学目标体系为依据,依据科学的评价程序和方法,运用先进的测量手段和统计方法,进行严格的数据处理。ESP课程内容是由实际应用实践中形成的,因此,ESP课程评价也应该是从企业中来,到企业中去,建立相关岗位所需的能力或素质基础之上的科学评价机制

(五)发展性原则

和谐的教育生态系统内的师生关系不仅是保持协调一致,还应注重师生的成长和发展。发展性原则是指教学评价,应着眼于学生学习进步,着眼于教师的教学能力的改进提高,并以此调动师生的积极性,提高教学质量。从岗位和职业需求分析来看,ESP与具体职业岗位紧密相连,表现实质内容的语料载体随不同专业学科的方向发生变化[8]。学生应掌握职业岗位上所必须具备的英语知识和英语技能,在学习过程中不但要学习与他们本专业相关的词汇、常用句型和文体风格,还要掌握这些行业内在的知识体系。

三、完善ESP教学评价体系

为了更好地评价学生,以促进学生的发展,必须完善有效的ESP课程评价体系,以使评价更好地发挥其应有的作用,为此,应做到以下几点。

(一)评价主体的多元化

传统的评价主体比较单一,对学生的评价多是由老师说了算,学生成了被动的评价者,被排斥在评价之外。评价只是一种促进学生发展的外部手段,并未体现他们的内在需求。在ESP教学实践中,我们可以让学生参与到评价过程中来,使他们在自己参与的评价中对照自己,发现问题,确定改正的方法。同时,学生在参与评价的过程中,也会提示或建议别人,从而实现评价功能向学生内在需求上的转变[9]。例如:在对学生的听说能力进行考核(考试)时,让学生自己充当评委给自己和同学评分,而教师只是作为指导者和观众。评价应主要看学生的思维能力是否得到提高,学生能否灵活运用所学知识解决实际问题,教师是否激发了学生学习动机,教师是否引导学生自主学习等等。除此之外,用人单位也应成为课程评价的主体。他们对毕业生的评价信息真实反映出社会的用人需求,可使学校及时诊断教学问题,调整课程方案与教学设计,培养出符合社会发展需要的高质量复合型人才。因此,实现课程评价主体的多元化,进行多维度的评判,使课程评价体系更加完善,有利于形成正确的教学决策。

(二)评价手段和形式的多样化

1.内在评价为主,外在评价为辅

学生内在评价关注的是自我评价以及在自我评价基础上调控自己的学习,亦即积极地把评价要素纳入到自己的学习中去,形成学生自我分析、自我调节、自我检查的能力,由于自我评价是一种自觉的行动,所以学生自我内在评价效果明显地要好于外部的评价,评价时宜提倡内在评价为主,外在评价为辅。

2.形成性评价和终结性评价相结合

由于学习需要与目标情境需要不是一成不变的,因此ESP课程评价是一个动态的评价过程。同时,由于单一评价无法考查学生动态目标情境中应用相关专业英语知识的能力,这就要求我们在评价过程中要综合形成性评价及终结性评价两种评价方式的特点[6]。

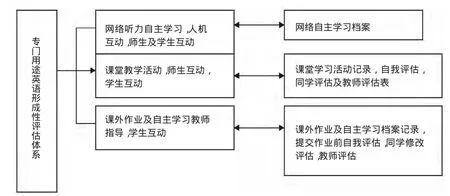

形成性评价(formative evaluation)是相对于传统的终结性评价(summativeevaluation)而言的。所谓形成性评价,是通过对教育方案或计划、教育过程与活动的诊断,查找这些活动中的问题,及时修改或调整活动计划,以提高教育活动的质量。专门用途英语形成性评估的设计必须反映的目标是:培养学生的英语综合应用能力,增强其自主学习能力,提高综合文化素养。自主学习是指学习者管理自己的学习行为,根据自己的客观情况确定学习目标,制订学习计划,选择学习方法,监控学习过程,并且评价学习结果,见图1。

图1 ESP形成性评估体系

终结性评价是指课程结束时进行测试和评价,通常是一次性的。是对评价对象一定时期内的全面发展情况以及一定的标准和准则全面收集信息资料和数据,通过对信息资料和数据总结、分析和处理以后得出科学结论,通过及时有效的反馈来促进评价对象的持续发展的一个过程。

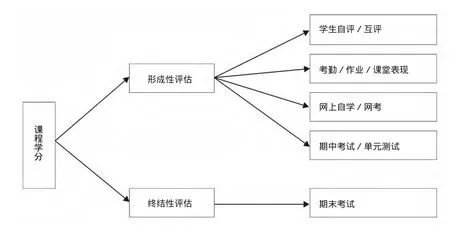

形成性评价是内部导向的,评价的结果主要供教育活动中的教育工作者参考。而终结性评价则是外部导向的,其评价报告主要提供给各级制定政策的教学管理人员,为他们制定或调整政策提供依据。形成性评价和终结性评价共同决定了课程的学分,它们具体内容见图2。

图2 ESP课程学分构成

关于形成性评估与终结性评估之间的比例,笔者认为各占50%比较合适,形成性评估中,网络自主学习成绩占课程总成绩的20%,课外任务的完成情况占20%,课堂表现占40%,作业的创造性占10%,语言表达的地道性占10%。

(二)评估内容的全面性

在以学习为中心的方法中,专门用途英语课程的总目标是要满足学习者的两个主要需求:作为语言学习者的需求和作为语言使用者的需求[6]。所以评价要围绕这两个方面进行。如果对这两个方面反馈都是肯定的,那么评价成功。如果得到的回答是否定的(只要有一个否定),那么还需要回答以下问题:哪个方面的需求未被满足?在课程设计中是否确定了未满足的需求?未来如何避免在课程设计中出现这种问题?课程如何做相应的调整以包容到这些需求?如果课程设计中考虑到这些需求,为什么未能实现?错误可能出现在以下哪个方面:大纲;材料;教学法;测试过程;管理安排还是课程评价系统?

评价的方式:专门用途英语课程评价的方式很多,但通常使用以下几种或多种技巧:测试结果;问卷;讨论;访谈和提供非正式手段,比如聊天等。

参与评价的人员:教学机构,专门用途英语教师和学习者等。重要的是考虑到各种具有代表性的交叉的观点。评价主要是关注人们对价值的看法,而人们的观点会随自己的兴趣而有所差异。这里关键是要让学习者给出真实有用的反馈。

评价的时间与间隔:毫无疑问,评价次数不能太频繁,因为时间有限。这要据教授课程的个体情况而定。从我们的经验看,以下时间段比较合适:课程的第一周;整个课程一定的间隔期,比如每半个学期;课程结束;如果可能,课程结束后一段时间(学习者在目标语境中实际应用期间)。

四、结 语

ESP教学是英语教学发展的产物,教育生态学作为一门新兴学科,为ESP教学评价体系的构建提供了一种崭新的思维方式,可发现诸多问题。为此,我们运用教育生态学原理深入研究ESP的学科特点和教学规律,逐步形成适合于我校外语教育环境的ESP教学评价体系。只有实行过程性评价和终结性评价相结合的ESP教学评价体系,才能使学生真正提高英语的实际运用能力,才能营造创新人才成长的良好环境,真正实现评价服务于课堂教学的功能,促使英语教学改革进入兼容、动态的良性发展轨道[10]。

[1]程世禄,张国杨.ESP教学的理论和实践[J].外语教学与研究,1995(4):51-54.

[2]Tyler R.Basic PrinciplesofCurriculum and Instructions[J].Nunan,D.2004:35.

[3]吴鼎福,诸文蔚.教育生态学[M].江苏:江苏教育出版社,1990:94-97.

[4]贺祖斌.高等教育生态论[M].广西:广西师范大学出版社,2005:94-116.

[5]肖小聪.教育生态视阈下的大学英语课堂优化探索[J].湖北广播电视大学学报,2009(11):138-139.

[6]郭剑晶.ESP教学评价的实践与探索[J].福建江夏学院学报,2011(12):125-130.

[7]蔡基刚.ESP与我国大学英语教学发展方向[J].外语界,2004(2):23.

[8]何安平.语料库语言学与英语教学[M].北京:外语教学与研究出版社,2004:222.

[9]杨海波.对高职师资队伍建设的教育生态学审视[J].世界职业技术教育,2009(9):13-14.

[10]章木林,张 霞.教育生态学视域下的信息技术与大学英语课程整合[J].重庆广播电视大学学报,2012(5):36-38.