他的名字不可言说

克雷格·巴塞洛缪·斯特德梅

我12岁第一次听到纳尔逊·曼德拉的名字。那时我们正在吃晚餐,提的问题我已记不清了,但我记得大人们耸着肩,唏嘘叹气。1976年的南非是一个在世界上地位低下的国家,国内很多问题严重又似乎无计可施,受到全世界蔑视,但对此我们不能进行公开谈论,尤其是在晚餐餐桌上。

事实上,在公开场合仅仅只是提到曼德拉的名字就足以让人们感到不太舒服,无论白人黑人,各有各的原因。我只好埋头继续吃饭。

成千上万的小孩在小镇索韦托被无情地枪杀这类事件也不能在我的初中学校或其他任何学校提及。由于我们没有电视,这类事件也没能在像我这样的,受到庇护的白人群体中传播。

纳尔逊·曼德拉,这个我在问题中提及的男人,那时已被判处将禁闭在罗宾岛的狭小牢房直至死去。人们见不到他,甚至可能慢慢忘却他。

那是当时南非种族隔离政府的惯例做法,将国家的问题遮掩起来,或者像对曼德拉这样,把他关在采石场。政府的手段卑劣又多样:比如判处曼德拉煽动罪及阴谋颠覆罪,将其终身囚禁;或找到其他犯罪的人并将其放逐;或取缔政治异见分子使其不得不离开国家而亡命他乡;或取缔任何反种族隔离的组织使其不再发声;或裁定三人以上在指定时间集会是非法的;最后但也极重要的一点是,政府禁止在报纸、书籍或杂志上提及这些人。总而言之,就是禁止发表与此相似的内容。至于纳尔逊·曼德拉,他的脸都不允许出现。

那时没人知道他长什么样子

回顾过去,在被囚禁的异见领袖史蒂夫·比科和格里菲思·马克恩思死去以后,曼德拉和其他同伴也被监禁,其他为平等而奋斗的政治组织也逐渐被禁止,按政府当时的政策将其定性为“杀戮,囚禁及封锁言论”。然而,像我这样中产阶级的白人,当时对此了解得并不多。政府卑鄙的手段让人气愤以至产生怨怒,最终,这些在后来大量发行的《真相与和解委员会质询》中大白于天下。

沙佩维尔惨案和里沃尼亚叛国罪审判令曼德拉遭致终身监禁(注:在1960年南非警察在沙佩维尔屠杀手无寸铁的非洲人和禁止非洲人国民大会活动后,曼德拉放弃了非暴力立场,转而主张采取怠工行动反对南非政权。1962年再度入狱,被判处5年徒刑。1963年 ,在狱中的曼德拉和其他数人被以怠工、叛国、暴力阴谋等罪名在里沃尼亚审判中受审),这些历史记忆曾出现了很短的一段时间内,然后迅速消失,只有极少数的人还记得这个人。重要的是,几乎没人知道他长什么样子。父母和更年长的一代人大概还能对他的长相有点印象,那也来自于他早先在各种审判时所照的照片。对于我们这代人,曼德拉就是一个不知面目的谜样的人。随着时间流逝,甚至越来越少人能记起他是否做过什么事情。更糟糕的是,没人能想起来他是否在终身监禁之前说过什么,尽管那是一段上万字的绝佳演讲,堪比马丁·路德·金的任何演讲。

他在演讲的最后有一段后来流传甚广的话:“我已经把我的一生奉献给了非洲人民的斗争,我为反对白人统治进行了斗争,我也为反对黑人统治进行了斗争。我怀着一个建立民主和自由社会的美好理想,在这样的社会里,所有的人都和睦相处,有着平等的机会。我希望为这一理想而活着,并去实现它。而如果需要的话,我也准备为它献出生命。”

对他的终身监禁是种族隔离政府计算好了的一步。杀了他或对他宣判死亡裁决,都会使他成为还在统治下抗争的人们心中的标志性人物。反而,卑劣的种族隔离政府及其头目采取在社会上封杀曼德拉的声音、相貌及言语的做法,会是一种更简单的办法。

T恤上的“曼德拉”

在白人学校上学的五年里,即使曼德拉的名字被提及,我也想不起来他是谁。历史课上没有他,社会研究课上没有他,体育课上没有他,他不存在于任何地方。我所在的还是一所崇尚自由主义的英文学校,如果我们对他没有了解,那么其他地方更无可能。我们碰巧接触到他的名字,是因为在报纸上读到了他的妻子温妮的故事。自由媒体对她非常厚爱。当时她早已成为政府的眼中钉,她甚至被禁止在公众场合讲话,并受到严厉的出行限制。她就像是当局者鞋子中的一颗小石子。但她仍然有权探望在狱中的丈夫,即使每六个月才能见一次。当局者就算对此再愤怒,也无法否认她有这个权利。当时没有多少黑人乘坐飞机,在政府的异议下,探监前后她都需要与当地警局交涉、汇报,但她仍然可以飞去开普敦。这也意味着探监不再是一件安静的私事了。

70年代末80年代初,我完成了高中学业,政府却开始学习艰难的一课。很简单,政府可以封锁言论,令某些人缄默,但过一段时间,想持续封锁的那些消息仍会被大众知悉。就在我准备离开高中参加为期两年的管制兵役之时,社会的钟摆开始不断靠向曼德拉这一边。漫长的监禁开始产生相反的作用,使他声誉倍增。北欧一些国家不断要求释放他。这位出生在乌姆塔塔市姆维佐村的小男孩手中的力量也正不断强大,政府最初自认为解决了的事情现在成为了“曼德拉问题”。

80年代早期,流亡他乡的奥利弗·坦博,发起了“释放纳尔逊·曼德拉运动”。由于这一运动势头大增,这位被监禁的领袖开始成为家喻户晓的人物。这一运动也加剧了国际上对于南非种族主义政权的强烈抗议。

但我们仍然还没有见过这位领袖的照片。在我早期的作业中,我还清楚地记得自己为了找曼德拉的照片或新闻简报翻遍了当地图书馆。这当然是互联网出现之前的事情。我非常好奇,政府宣称的一个“邪恶的共产主义恐怖分子”长成什么样子,但我却空手而归。

在军队生活结束后,按照一个年轻南非白人的正常轨迹,我得以进入首都比勒陀利亚的一所大学学习。我的生活开始发生巨大的变化。非洲民族议会组织不断加强同当局的武装斗争,以失去生命为代价的真实的恐怖袭击开始了。

在曼德拉进入监狱之前,非洲民族议会组织的斗争还主要集中在反对人身伤亡的威胁及破坏。但作为一个被监禁的人,尽管袭击不断加剧,曼德拉仍然保持了自己的清白。他以一位傀儡领袖的身份,和这些坏事情联系在一起。这实际上反而打开了他身上的枷锁,然而当局者却没有意识到这一点。

我是在大学的时候才逐渐了解安全警察是如何深入地渗透到了社会的每个角落。我很快怀疑并随之发现,有些我的同学已经开始为安全警察工作。有一段时间我一直和安全局的首领处于僵持状态,那是因为我在去英国的旅途中领到了一件释放曼德拉的T恤。但实情却并非如此。我的T恤前面写着“释放曼德拉”,背部却写着“伴随着你点的每一瓶酒”。这是一种诱饵推销法,这里的“曼德拉”不过是为吸引眼球而已。

诚然,没有人相信这件T恤是作为诱饵促销,它足以使我遭到逮捕。当时还有些别的T恤写着,诸如“帮助警察,打倒你自己”之类的标语。于是我的学校强行禁止学生穿任何有标语的T恤。但我却拒绝不再穿这件如今已经磨破的衣服。我和我的一些同学威胁要发动暴动,学校管理层最终同意对我的T恤睁一只眼闭一只眼。那件T恤上是一张粗糙的、无法辨认的曼德拉脸的画像。我们仍然没有看到过一张他的照片,而这,就已经是我最近的一次看到他的样子。

“跨过卢比肯河”

早在1985年,关于南非最受轻视的总统P.W. 波塔将宣布释放曼德拉的谣言开始四处传播。波塔的演讲也因此受到万众期待。事实上,外交部长鲍达已经计划好在演讲中引用“跨过卢比肯河”这句习语,即暗指这个重大的宣布。但由于不明原因,波塔改变了主意,删掉了很多人原以为他会宣布释放曼德拉的这一段落,只保留了“卢比肯河”一句的引用,它像一个无助的遗孀,成了一行既无关联又无意义的表达。

相反,这场搞砸了的发布会更增强了曼德拉的力量,他就像是笼中日益壮大的大象,政府不知道该如何对待他才好。

那是一段当学生的最好时光。我们找到了抗争的理由,无论白人黑人都这样去做。我当时的女朋友不止一次地会突然消失几天,因为她未经允许就参加了在比勒陀利亚大街上的游行。在开普敦,我现在的妻子,当时也是一个学生,已躲避政府许久,她发现自己身上沾满了紫色的染料。政府的一个阴谋诡计是,将水炮装满紫色染料以便更容易逮捕到后来的游行者。然而干炮走火了,这个荒谬的计划不仅摧毁了很多古建筑,也令游行的队伍更加冲动。尤其在国际社会看来,南非政府看上去越来越愚蠢了。第二天,一长条的涂鸦出现在墙上,十分扎眼。上面写着,“紫色人群将展开统治”。

释放曼德拉的呼声愈演愈烈,但不幸的是,当局者就像牌技很差的玩家,给释放曼德拉加上了一个条件:他必须宣布放弃暴力。我当时在思考的问题是,我们是否也会废除暴力?但我其实想多了。曼德拉的回答十分清楚:只能是无条件释放。他开始发号施令,他已经成为了当局曾经最想打压的领袖。政府其实是被他们自己的行为囚禁住了,因为没人可以隐瞒真相。

现在,曼德拉变得更老更弱,他们害怕他会在监狱中死去,这可能会给这个已经在战火中的国家带来更难以想象的灾难。

曼德拉开始在他那个多风的小岛上发号施令。他在总统波塔的请求下与其秘密会见,但他们没能成功说服他进行合作。曼德拉知道这是他们政治上的彻底失败。政府开始小心翼翼地对待他们的首席囚犯,满足他的全部需求。他从岛上搬出,政府在维克托韦斯特监狱的土地上为他建了一所房子。难以置信的是,不止一次,他们在陪同他从医生那返回监狱时停下车去抽烟,却将他放在车后座。曼德拉可以轻易控制当时的情形,很简单就能离开。但他没有选择这样做。因为这还不是离开的最佳时机。更匪夷所思的是,政府禁止出版他的肖像实在太成功了,以至于他坐在窗子开着的车后座等待时,没人认出来是他。他肯定已经想到过了,这就是掌握实权的感觉。

年轻的学生,包括我,开始感觉到改变之风。歌曲和报纸都找到了反抗出版限制的方法,就像我穿着我的T恤蒙蔽我的学校那样。音乐家丹·海曼创作出的一首流行的“哀悼”歌曲,就是对于种族隔离制度和曼德拉遭禁闭的讽喻。这首歌得以通过用唱片的方式播放,因为隐喻总是很难禁止。此外,这首歌还包含了一丝Nkosi Sikelel iAfrica的旋律,这是被禁止的对于非洲民族议会的颂歌。出于某些原因,这首歌还是通过了审查。大概,那些审查官已经五音不全了吧!约翰尼·克莱格,因祖鲁音乐闻名于世,之后也写了一首歌,赞美了曼德拉的气节(注:在20世纪80年代以及南非历史上最黑暗的时期,约翰尼·克莱格将南非著名部族祖鲁族的传统歌舞注入欧洲风格,创建Juluka乐队,在南非和世界各地巡演)。歌的名字叫做Asimbonanga,意思就是,“我们未曾见到他”。歌词写着,“我们未曾见到他,他还在那儿,在他被关押的地方。”意外的是,尽管有这些言语,这首歌也没被禁。

我,或是我们这辈的其他人,也仍然没有见过他。我们未曾见过这个因为他在监狱的长久坚持而使抗争不断变得合理的人。

在离开政界多年以后,F.W.戴克拉克还是回来了,守卫也变了,波塔被取代了。波塔刚好患上中风,而笼中的大象最终变成了更为强大的恐龙。南非在国际上极端孤立,而国内的“煤渣炉”也已经要“刮”起来。戴克拉克别无选择,只能做出改变,否则这个国家将会燃烧起来。于是,90年代初,他宣布解除对所有政党的禁令。

同年2月11日,他宣布释放曼德拉。

自从查尔斯王子和戴安娜结婚之后,这个国家的人们再也没有如此紧紧地盯着他们的电视,只希望看一看曼德拉的样子。我也是。

大声说出他的名字

这一天到来了。他与他的妻子手挽手,走出了监狱(这一年,他71岁)。第一眼看去,我们如此震惊地发现这个被妖魔化的男人看上去并不邪恶,反而高大、英俊、温暖,热情洋溢,眼中饱含爱与原谅。整个国家为之疯狂了。

他在开普敦的一个阳台上进行了第一次激动人心的演讲。他没有号召黑人杀死白人,也没有暗示这么多年对他、他家人和人民的不公正对待,相反,他开始进行和解,而这正是这个国家当时所急需的。这也成为了伤口愈合的开始。

尽管如此,并非所有人都感到高兴。在我当时居住的公社,人们对于戴克拉克所做的事情展开了白热化的争论。很多南非白人,其中有一些和我同住一个学生宿舍,深深觉得自己被背叛了。但大势所趋,无法逆转。我和很多人一样欣喜若狂,我们反而在想是什么让政府花了这么长时间才做出这样的决定。

大选那天,选民队伍蜿蜒数百米。很多从未投票过的老人,很多甚至没有想过有可能参与到投票中的人,都变得热心起来。整个国家弥漫着希望。非洲民族议会以压倒性的优势获胜。

之后举行的曼德拉的就职典礼是一个值得铭记的日子。人们从四面八方聚集到当年策划出种族隔离制度的同一栋建筑前。当年在阿姆塔塔院子里玩耍的捣蛋年轻男孩Rolihlahla,在开办了一家非洲黑人所拥有的法律事务所后开始使用英文名纳尔逊,之后为藏身使用了化名大卫,再后来被美国《时代》周刊誉为“黑色海绿花”(Black Pimpernel),现在他正使用一个更幸运的称呼,那就是南非共和国总统。

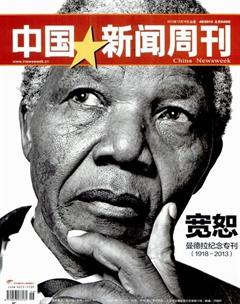

现在,他的照片变得随处可见,令我想起我曾如此诚挚地想要找到他的照片。比如这个年轻男人摆着拳击的姿态,瘦削又英俊的黑白照片;这个衣冠齐整的年轻男人结婚那天的照片;还有他在罗本岛打碎禁锢,经过证实并非恶魔,而是一个真正的人的照片。在这所有的照片当中,有三样东西熠熠夺目:他那如同甘地般的谦逊,他和蔼而宽容的眼神,他那使人敌意全无的微笑。

当看到他在宣誓就职时不断重复着誓言,整个国家人民的眼泪都在眼眶打转。他,曾是一个名字不可被言说的人,现在,我们可以大声地说了。