知识分子的本分

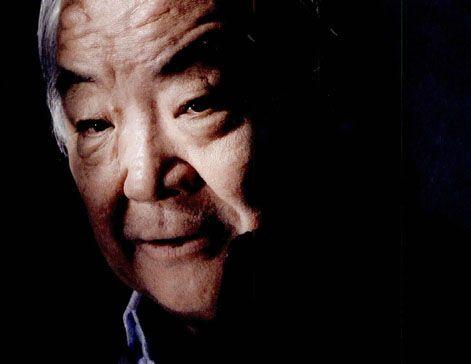

钱理群

近日读秦晖新书《共同的底线》,这是近几年难得的一本好书。我因此想表示一点敬意:认真面对当下中国真问题,并有认真的学理的思考和讨论的知识分子,已经不多了。

一

今年年初我在一家杂志组织的迎新会上有一个讲话,呼吁“好人联合起来,做几件推动改革的好事”,包括推广广东经验、给社会组织以更大的独立性,从解决反右运动入手,着手处理历史问题等等。这大概都是秦晖书中所说的“问题”。读秦晖的书,就更感到我自己的想法和秦晖的意见有着基本的一致,就是呼吁“共同底线”。这大概就是“中左和中右联合起来,警惕极左与极右”。我以为,这是中国知识界经历了许多争论以后,可以达到的一个共识。

在今天的中国,大家都在思考与讨论“中国向何处去”的问题。在这样的情况下,出现各种各样的意见,是正常的;而且中国的问题实在太复杂,谁也不能保证自己的意见就是绝对正确的。这就需要坚持自己思考、说话的权利,也尊重别人思考、说话的权利。“我不赞成你的意见,但我要用生命来保卫你说话的权利”,这一言论自由的基本原则,在今天的中国,尤其显得重要。

秦晖说,民粹主义最可怕的逻辑是:“谁不和我们在一起,谁就是反对我们;谁反对我们,谁就是我们的敌人;而敌人就应该用一切手段加以消灭”。在我看来,有些自称“自由主义”的人也有这样的倾向。这是当下最应该警惕的。

在我看来,要破除“唯我掌握真理”论,就必须有一个自我质疑的精神,还要正确对待对立者的意见。我经常提醒自己两点:一是许多我不认同的思想派别,其观念中未必没有合理的因素,只是把它绝对化,就变成荒谬了。比如 “毛派”,我虽然不同意他们的总体思想,存在根本性的分歧,但我又认为,他们的某些看法并非没有合理性,也就是说,我们之间还是可以找到某些共通点的。对于具体的个人,就更是复杂,处于某个思想派别中的人,总有一些派别倾向不能概括的个人的东西,这是需要仔细辨认的,不能因为反对某个派别,而把其中的个人完全否定。

其二,在论战中,除了要坚持自己的立场、观点,据理力争,还要从不同意见者对自己的质疑、辩驳中,学会反省、警戒自己。千万不要因为反对对方的质疑,而把自己意见中的合理性推到极端,反而失去合理性,落入陷阱。

最重要的是,要确认我们前面所强调的那一点:中国的问题太复杂,我们谁也没有把握说,自己已经完全找准了中国的病根,我们开出的药方,就能完全治好中国的病。也就是说,我们不仅要有自我质疑,还要认清自我的限度。我因此常常说,我对自己的观点,意见的态度,是“理直气不壮”:我所提出的看法,是经过认真研究,严肃思考,自有学理根据的,因此我“理直”,在没有认识自己真有错误之前,要坚持自己的观点,立场;但另一方面,我又深恐自己的观点,可能会有缺失,会遮蔽某些东西,并深知自己的观点即使正确,也会有一定限度,因此,我“气壮”不起来,总要有一点心虚,留有一点自我调节的余地,一点吸取其他意见的容量,不敢把自己置于“绝对正确,不容质疑,独此一家,别无分店”的地位。

谁也没有权力垄断真理,我们所要做、能做的,只是追求真理,修正错误。这并不会导致相对主义,市侩主义,我们还是要有自己的价值立场,保持彼此争论、批判的权利。

此外,我们讲各种思想派别之间的争论,是有一个前提的,就是大家都在认真地探讨中国的发展道路,对“中国向何处去”的问题有不同主张,因此才要相互辩驳。但如果我们遇到的是鲁迅说的两种人:“没有一定的理论,或主张的变化并无线索可寻,而随时拿了各种各派的理论来做武器”的“流氓”,“明说要做,其实不做;明说不做,其实要做;明说做这样,其实做那样;其实自己要这么做,倒说别人要这么做”,一切不过是开开玩笑,“寻开心”的“做戏的虚无党”,那就没有什么可争论的。对这样构不成对手的反对者,我的态度是:一句话也不说,只看他(他们)表演。

二

我要讲的第二个问题,是对秦晖的另一个观点的响应。秦晖在谈到民粹主义时强调其特点是“整体主义的思维,为整体利益而牺牲一切”。我要补充的是,这样的整体主义的思维,在当下中国,最容易导致国家主义:为了国家的整体利益,必须牺牲个人的一切;而其实施的结果,必然是为了“国家代表”的利益,牺牲公民的合法权益。问题是这样的国家主义常常打着民族主义、爱国主义的旗帜。

我曾经说过,当社会失去了理想,个人没有信仰时,支配人们行动的,一个是个人利益,另一个就是爱国主义。而一些知识分子也在起劲地鼓吹以国家主义为内核与实质的爱国主义与民族主义,事实上形成了政治精英与知识精英的一个联盟。我在前几天还和一个日本朋友谈到了日本的民族主义。事实上,民族主义已经成了一个世界性的思潮。各个国家在面临政治、经济危机,信仰危机时,都会用民族主义来凝聚人心。看来,民族主义将在今后相当长的时期内,成为世界的主要社会思潮之一。这是必须认真对待的。

坦白地说,面对这样的民族主义思潮,我是感到相当困惑的。一方面,作为一个中国人,一个中国的知识分子,我不能没有我的民族感情,民族立场,比如在钓鱼岛问题上,我是旗帜鲜明地主张要维护国家主权与民族利益的。尽管我对中国的国内问题有尖锐的批判,但批之严,正是爱之切。因此,我从来都是毫不犹豫地认定自己是一个爱国主义者,真正的爱国主义者。

而有些讳疾忌医的自命的爱国主义者,恐怕正是鲁迅说的“爱亡国者”。但另一方面,作为一个深受鲁迅怀疑主义思想影响,具有强烈批判意识的知识分子,我对许多爱国主义、民族主义的喧嚣,从不敢轻信,总要想一想,看看背后还隐藏着什么。于是,就发现了爱国主义、民族主义可能落入的两个陷阱。一个是前面说的国家主义,另一个就是中华中心主义。而这两种倾向,在当下复杂的国内外环境下,都会造成非常严重的后果,关系着“中国向何处去”与“世界向何处去”的大局,是需要高度警惕的。

国家主义的背后,是有一个国家的发展路线的设计的,即以“富国强兵”作为国家现代化的目标。而在我看来,“现代爱国主义”的最大特点,应是把爱国建立在人民的权利基础上,这是和“传统爱国主义”以“忠君”为前提与基础,是有根本的区别的。

因此,我对爱国主义、民族主义的态度就比较复杂:既坚持,又质疑。这样,在一些人看来,就是态度暧昧,旗帜不鲜明。我不否认我的矛盾,而且发现其实五四以来许多知识分子都存在这样的矛盾。如陈独秀,他是五四爱国学生运动的坚决支持者,因此坐过牢。但他又写有《爱国心与自觉心》这样的文章,提醒人们爱国心大部分是感情产物,往往失去了理性而被利用,因此,最根本的是要提高每个人的自觉心。在这方面,在中国现代政治、思想史上是积累了相当丰富的经验和教训的。

我最近写了一篇《活在当下中国的鲁迅》,其中就梳理了鲁迅在民族主义、爱国主义问题上的许多深刻的思考,在今天有很大的借鉴意义。应该看到,爱国主义与民族主义,不仅是一个重大的实践问题,同时也是一个重大的理论问题。真要讲爱国主义、民族主义,不能只喊口号,还应该做学理的研究,历史经验教训的总结,在这方面,知识分子是责无旁贷的。

三

最后要说的,是我读秦晖书以后的两个感触,并引发出一个重要问题的思考。

秦晖一再提醒我们注意,中国知识界的许多争论,听起来更像是洋人之间的争论,且是为了满足某些洋人的“中国想象”的。问题是洋人的真问题,搬到中国来,就往往成了假问题。秦晖因此提出“中国要有自己的理论解决自己的问题”,这是点到了要害的。

讲到这里,突然想起了鲁迅的一篇文章:《革命咖啡店》,谈到当时的许多名人,“或则高谈,或则沉思,面前是一大杯热气腾腾的无产阶级咖啡,远处是许许多多‘龌龊的农工大众,他们喝着,想着,指导着,获得着,那是,倒也实在是‘理想的乐园”。这样的文人在今天恐怕是越来越多了,这些咖啡店里的左派或右派,倒是真应该加以警惕。

这背后,实际上有一个中国的学者与中国的土地,土地上的文化与父老乡亲的关系问题。秦晖在书中谈到文革期间,“九年的务农生活使我与乡村建立了密切的联系,有了许多农民的朋友。种田人的问题就是我的问题,而不是他们的问题”。我非常欣赏秦晖的这一立场,也是他的许多论述常常使我感到亲切的原因所在。

秦晖有一篇文章谈“东欧诸国的经济生活转轨与思想变迁”,我读了以后最大的感慨是,我们关于东欧改革、俄国改革的种种说法都似是而非,是想当然的误读,与实际情况相差甚远,也就是没有下工夫作实实在在的考察,而轻下判断,随意做大而无当的概括。这是暴露了当下中国学界的浮躁,不肯坐下来认认真真地读第一手材料,作学理的研究。今天恐怕是相当多的学者都整天忙着开会,忙着报课题,忙着跑项目,忙着填表,忙着发言,忙着作报告,忙着写应景文章,已经没有时间和精神、心情来读书与思考了。这不仅有政治、学术、教育体制的问题,也有不可推卸的自身的责任,许多人由不习惯到习以为常,逐渐乐此不疲,最后离开这样的生存状态,反而不知怎么活了。这样也就彻底地异化了。

所谓“异化”,就是放弃、背离了知识分子的本职、本性。这就涉及到一个更为根本的问题:知识分子的本职是什么?我们前面谈到的,要关心、思考、研究中国现实中的政治、经济、社会、文化、教育、学术发展的“问题”,提出、讨论解决中国问题的“主义”,这都非常重要,都是题中应有之义。但我觉得,还有一个职责不可忽略,甚至是更为重要的,那就是思考、研究超越性的,形而上的“精神”命题,为社会提供新的价值、观念,新的理想,新的文明理念。即使在现实层面,需要我们回应的问题很多,但最重要的是要回应精神危机所提出的精神问题,进行精神的建设。我因此多次呼吁:“中国最需要的是思想家和哲学家。”

这个思考根本性的超越性的精神建设、文明建设问题,在今天是有特殊的重要性与迫切性的。我在《我看2011年》一文里,曾根据我对2011年世界问题的观察,做出了一个判断:现行的所有的社会制度,所有的发展模式,都出现了危机,暴露出了其内在的矛盾。这就给我们的道路选择带来新的问题:过去对自己的体制不满,可以选择其他的发展模式,比如美国模式,北欧模式,这都是许多知识分子曾经鼓吹、还在坚持的主张,但现在美国模式、北欧模式都出了问题,我们就很难全盘搬来了。

当然,也有的中国知识分子因为西方社会出现了危机,而鼓吹“这边风景独好”,这很可能是阻碍中国改革的更加致命的病。我们必须正视包括中国在内的全球性危机,以此为开端,寻找出新的道路。

应该看到,全球性的危机,也是全球性的变革的转机:我们正可以抓住现行各种社会制度、发展模式内在矛盾充分暴露的机会,对人类文明的各种形态——例如欧洲文明、美国文明、中国文明、印度文明、非洲文明、伊斯兰文明、日本文明、韩国文明等等,进行更高层面的全面反思。这样的反思,不是全盘否定或肯定,不是立足于某种文明的衰落论或崛起论,而是客观地历史地考察各种文明的合理性和内在的弊端,矛盾与危机。这就需要从今天的新的高度,进行深入的重新思考与研究。这就需要全球范围的有批判力与创造力的学者通力合作,进行“人类文明的新的大反思、大讨论”。在这样的基础上,是有可能创造出超越性、综合性的人类文明的新理想、新价值观,新的文明理念的,同时又保留了各民族文明的自身特色。

当然,我的这一想法很可能是新的乌托邦主义;但在人类文明出现混乱,失去方向的当今世界,提倡新的乌托邦理想不是没有意义的。对我们今天的讨论而言,又是一个具体的提醒:要有一个全球视野,用人类文明发展的战略眼光来思考中国的问题。

(作者系北京大学教授)