《红楼梦》隐喻叙事探析

——以“梦”的隐喻叙事为例

沈杏轩

(福州大学 外国语学院,福州 350007)

一、引 言

隐喻叙事是指利用隐喻设计的叙事线索或者叙事模式。这样的叙事安排一般起着穿针引线的作用,把作者的写作思路、写作意图渗透在叙事安排和展开过程中,让作品在不断推进的叙事进程中有迹可寻,同时引导读者对作品的解读。从隐喻视角下考察《红楼梦》的叙事特点可以发现,在庞大而略显错综复杂的“红楼”叙事中,“梦”构建的隐喻叙事是小说安排最完备且一贯始终的叙事线索和叙事模式。

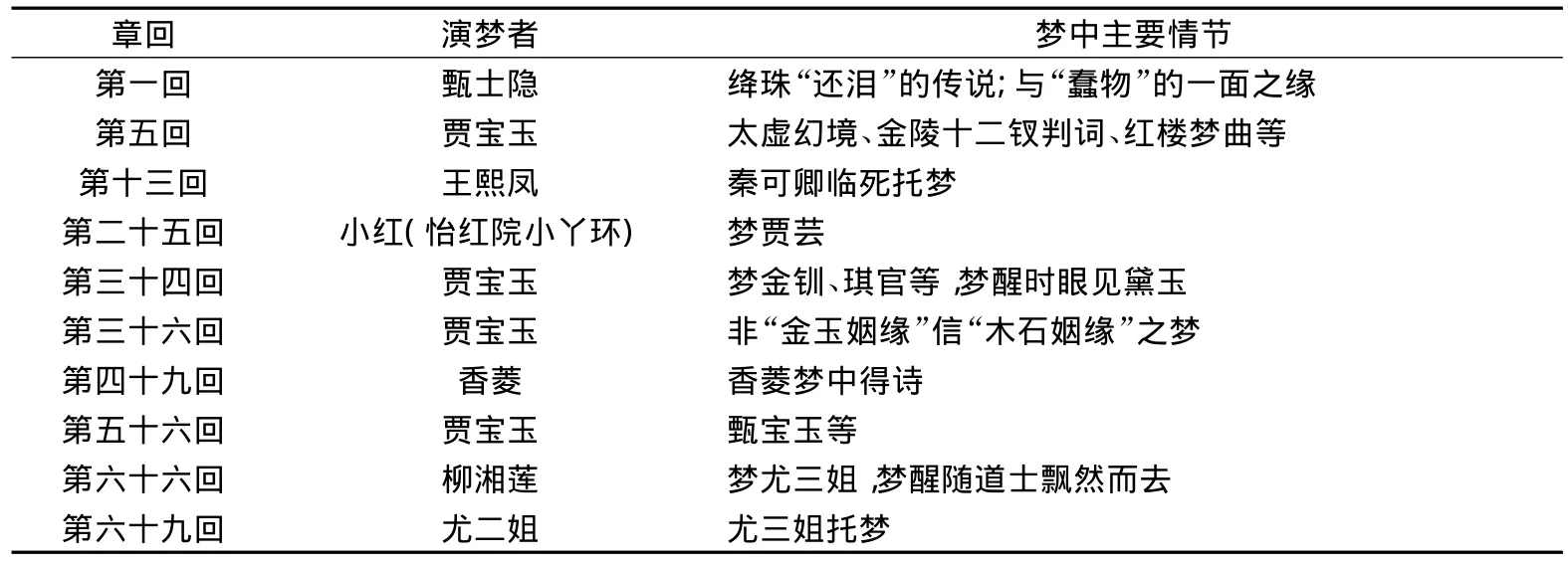

“梦”的隐喻叙事是《红楼梦》中使用最频繁的叙事策略之一,“由于论者对梦幻二字的界定标准不同,加之统计方法也不一样,所以统计结果也不尽一致。多数人说全书写了32个梦,有人说是30余个梦,这都是将梦与幻视为一体的统计数字”[1]259。从“梦”本身非真实、立于想象的本质来讲,所有相关“梦”的描写和叙事都带有浓重的隐喻色彩和隐喻倾向,从而也是最重要的隐喻叙事。《红楼梦》(八十回)中真正写到小说人物进入梦境又有情节者实不超过10个,如表1所示。

表1 小说《红楼梦》中出现的有情节的“梦”

以上所列“梦”境,除了香菱和柳湘莲的梦仅仅作为故事情节一部分,或者由于描写不够细致或者由于并非出于主要人物与小说主体故事情节关系不大以外,其他几个“梦”的描写都是小说叙事不可缺少的,尤以甄士隐的梦、贾宝玉第五回的梦以及王熙凤第十三回秦可卿托梦写得最真切、最壮观、最动人心魄。下面笔者就这三个主要的“梦”所体现的隐喻叙事一一进行分析。

二、预叙——甄士隐的“梦”

小说开篇首回作者安排一个起着“预叙”作用的梦,即甄士隐的梦。甄士隐在小说开篇第一回所做的“梦”是小说隐喻叙事的成功之源。在梦中,甄士隐听见一僧一道所说的关于神瑛侍者和绛珠仙草发生在西方灵河岸上三生石畔的故事:“只因西方灵河岸上三生石畔有绛珠草一株,时有赤瑕宫神瑛侍者,日以甘露灌溉,这绛珠草便得久延岁月。后来既受天地精华,复得雨露滋养,遂得脱却草胎木质,得换人形,仅修成个女体,终日游于离恨天外,饥则食蜜青果为膳,渴则饮灌愁海水为汤。只因尚未酬报灌溉之德,故其五内便郁结着一段缠绵不尽之意。恰近日这神瑛侍者凡心偶炽,乘此昌明太平朝世,意欲下凡造历幻缘,已在警幻仙子案前挂了号。警幻亦曾问及,灌溉之情未偿,趁此倒可了结的。那绛珠仙子道:‘他是甘露之惠,我并无此水可还。他既下世为人,我也去下世为人,但把我一生所有的眼泪还他,也偿还得过他了。’”这是《红楼梦》继女娲补天遗石神话之后所叙写的另一个神话故事。异曲同工,作为宝玉前身的神瑛侍者和作为黛玉前身的绛珠仙草之间的故事给小说特别是给宝黛之间的感情添抹了一份神话色彩,一份浪漫的悲剧色彩。神瑛侍者之于绛珠仙草的“浇灌”抽象地表达了男性之于女性肌肤之亲的欲望之举,诗意十足;绛珠仙草之于神瑛侍者的“还泪”是宝黛爱情的真实表现和必要过程,浪漫十足,暗含着二人不得善果的情爱经历。而且,“浇灌”和“还泪”不约而同地与“水”联想起来,隐喻意味十足。宝黛之间的爱情源于神瑛的甘露之惠、绛珠的还泪之约,这样的情感是二人发自内心对彼此的关怀、对彼此的爱慕,似乎是任何外在力量所无法破坏和摧残的。神瑛侍者和绛珠仙草的神话故事也为宝黛初次见面时那种似曾相识的亲切感做了传奇却又言之有理的解释,“黛玉一见,便吃一大惊,心下想道:‘好生奇怪!倒像在那里见过的一般,何等眼熟到如此!’”而宝玉看罢素未谋面的林妹妹后脱口笑道:“这个妹妹我曾见过的。”两人均是彼此感到眼熟,可谓一见钟情,可黛玉仅仅停留在心里活动上“大吃一惊”,宝玉却是直截了当表达了“见过的”,多么心灵相通的解读。总之,神瑛侍者和绛珠仙草之间的爱情神话除为宝黛感情增添神话色彩外,还聚焦了宝黛情感发展的特点——“还泪”。泪水是伴随黛玉短暂一生、也伴随她一世爱情的衍生品。黛玉常常以争吵耍小性的形式拷问宝玉的心,考察宝玉对自己的感情,考验宝玉的真心,同时也考验自己对宝玉的信任,而在这个过程中黛玉常常都是抹眼淌泪。在宝、黛主要的几次争吵中,黛玉均落下眼泪,包括第二十、二十三、二十六、二十九、三十、三十二和六十四回。[2]“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,林黛玉用她短暂的一生唱出了“中国妇女的悲歌”[3]127。置身封建社会的宝、黛毫无机会品尝爱情的甜美,二人感情悲剧的永恒意义在于对“爱情”现实的揭露:“爱情并不是甜的,而是苦的,而且愈浓愈苦。”[3]111

甄士隐的“梦”的另一个重要内容是与号称“蠢物”的“通灵宝玉”的一面之缘。“士隐接了看时,原来是块鲜明美玉,上面字迹分明,镌着‘通灵宝玉’四字,后面还有几行小字。”梦醒之后的甄士隐经历了种种劫难——失去爱女、火烧家园,最终同跛足道人“飘飘而去”。胡文彬先生认为,“甄家——真家祸起的小荣枯,正暗寓着未来贾家——假家——即小说虚构的贾府的祸起或火起(大荣枯)。甄士隐‘同了疯道人飘飘而去’,正是贾宝玉未来必走之路。甄家之变是贾家之变的缩影,甄士隐所走之路是贾宝玉的缩影”[1]258。不管对贾家还是对贾宝玉,甄士隐的梦都起着悲剧性预叙的隐喻叙事效果。

《红楼梦》借甄士隐的“梦”开端,由梦说开去,在小说整体叙事结构上设下一条“伏埋千里”的隐喻叙事线索。这个梦在小说中是一个前奏的缓冲区,起着预叙的作用,贯穿小说始终。这并非指小说中所写的一个又一个的梦,“而是指小说所写的所有人物的命运结局、所有的故事的发展和结局都是这条看似‘无形’的伏线上的一个结(劫),随着小说的演进,伏线上的每一个结(劫)都解(劫)开的时候,就是一僧一道所说的‘三劫’之后去消号——就是贾家‘食尽鸟飞各投林,落了片白茫茫大地真干净’的时候”[1]258。

三、主叙——贾宝玉的“梦”

“梦”的隐喻叙事的重头戏在第五回贾宝玉神游太虚幻境的“梦”,这个梦是小说隐喻叙事的核心所在,在推进小说故事叙事进程中起着主叙的作用。

众所周知,在《红楼梦》有关梦境的情节中,写得最翔实、完整又最具体壮观的“梦”非贾宝玉在小说第五回“游幻境指迷十二钗 饮仙醪曲演红楼梦”中的那个梦莫属。这个梦不仅仅占据了将近整个章节,而且梦境所涉及的内容在整部小说中更值得关注。在这个梦里,不仅营造了一个得名“太虚幻境”的超现实空间,颇具梦境的色彩,又和后文现实世界中的大观园遥相呼应,互为镜像。在梦境中,透过宝玉的走访与阅读、品尝与聆听,通过词、曲等形式将小说主要人物的一生际遇提前向读者公布。在太虚幻境的“神游”,是今后在“天上人间诸景备”的大观园生活景象的一次“预演”。

借用梦境描写事先将故事的结局展现在世人面前,不愧是高明的创作手法,和我们常常所谈及的倒叙似乎还不一样,前者比后者更具容量更有气魄。“梦”不具现实的特点让这样的叙事多少呈现荒诞意味,对梦境如此细致的描写显得有点不科学,但却有种强大的隐喻叙事效应。第五回的梦、贾宝玉的“梦”其实是作者曹雪芹的“梦”,是他心中的“梦”,是他“偷盗”来的梦,宝玉也只不过是这个“梦”里的一个棋子。通过宝玉演梦,作者设置了一个虚拟的空间语境,也安排了小说主要人物的命运前途,奠定了小说进展的悲剧论调。这样的创作手法与作者开篇强调的“将真事隐去”、“假语村言”、“经过一番梦幻”、“说来虽近荒唐,细玩颇有趣味”等的写作初衷不谋而合。作者并非直白地告诉我们一切结局,却只是明白地暗示着一切结果,“好一似食尽鸟飞各投林,落了片白茫茫大地真干净”。梦境描述“给创作主体留下了进可以攻、退可以守的极大的灵活性,留下了极大的艺术创造力纵横驰骋的余地,留下了自己的‘创作自由’,也为读者留下了欣赏与阅读即进行二度创造的自由”[4]。“梦”本身就是一个巨大的隐喻符号,第五回梦境叙事一方面强调不失其真,不敢失其真,一方面又强调不可当真,仅仅是个“梦”而已。这种似是而非、似非而是的隐喻叙事透露着作者创作的大智慧、人生的大智慧。贾宝玉的梦游太虚就是曹雪芹的“红楼梦”,这个梦是小说《红楼梦》的一个缩影,是小说的总叙。《红楼梦》的阐释空间是开放的,很大程度上得益于小说第五回设立的伏埋千里的“梦”的隐喻叙事。对它的阐释和解读永远都挖掘不尽。“梦”的隐喻叙事让后人无法定格《红楼梦》的艺术深度和广度,《红楼梦》的艺术容量远远超乎任何某家某言的评价,对它任何一种自认为有说服力的解释似乎又是狭隘和多余的,这便是“梦”的隐喻叙事之魅力所在。

第五回贾宝玉的“梦”是继第一回甄士隐的“梦”后,作者又安排的一个“梦”,两个梦在时间上是继承的。而且,在甄“梦”里,宝玉是被梦者,是“梦”的内容,是“梦”的一部分;而在贾“梦”中,宝玉变成了演梦者,是“梦”的主体,不变的仍是“梦”的一部分。从“梦”的顺序和内容上也是继承的,呈现出梦中套梦、梦里有梦、一梦接一梦的修辞幻象。《红楼梦》真不愧是“中国古代梦文化的集大成者”。开篇不久的这两个“梦”均为小说支撑起虚幻而又美好的叙事意境。“《红楼梦》写梦境乃至以‘红楼’之‘梦’命名全书,并不在于小说中写了多少个梦,或梦长或梦短,而在于立意写法别开生面——引神寓意,托笔梦幻,以梦说破千古事。”[1]255

作为小说隐喻叙事策略之一,贾宝玉的“梦”也提示了小说中主要情节的发展脉络和大致情节。梦中一曲《枉凝眉》不仅唱出了宝、黛、钗三个主要人物的爱情婚姻悲剧,也唱出了三人彼此感情和命运的纠葛。“怀金悼玉”是《红楼梦》的主旨之一,后文宝、黛、钗三人的感情发展的确呈现出第五回梦境中的预演。小说第三十四回,宝玉被打后在昏昏沉沉的睡梦中被黛玉的哭泣声吵醒,“宝玉半梦半醒,都不在意。忽又觉有人推他,恍恍忽忽听得有人悲戚之声。宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。宝玉犹恐是梦,忙又将身子欠起来,向脸上细细一认,只见她两个眼睛肿得桃儿一般,满面泪光,不是黛玉却是哪个?”还是在做梦的宝玉,梦醒时分的他面对黛玉发自肺腑的无奈“你从此可都改了罢!”不仅不为所动,反而更加坚定了他的痴心不改,“为这些人死了,也是情愿的!”宝玉不愧是警幻仙姑所称的“天下古今第一淫人也”,即便遭受了近乎丧命的毒打之后,仍旧“矢志不渝”,这样的性格描写的确正如第五回梦境中的记述,“如尔则天分中生成一段痴情,吾辈推之为‘意淫’。‘意淫’二字,惟心会而不可口传,可神通而不可语达。汝今独得此二字,在闺阁中,固可为良友,然于世道中,未免迂阔怪诡,百口嘲谤,万目睚眦”。宝玉被打是小说前半部的一个高潮,围绕这一事件,众多人物都被牵扯进来,作者也进行了细致的性格塑造,但说到底,宝玉之所以被打不仅仅是因为结交戏子琪官,导致金钏投井加上贾环在旁边煽风点火,而真正的原因在于宝玉的性格,在于宝玉的“放荡不羁、不学无术”与其父贾政所代表的正统封建教育思想的冲突,这是一种价值观与人生观的冲突。这种冲突在第五回的梦境描写中也早已透露殆尽。警幻仙姑正是受了荣、宁二公之重托,入梦劝说宝玉归于正途——“留意于孔、孟之间,委身于经济之道”的,荣、宁二公希望这一嫡孙今后能继承祖宗家业,“吾家自国朝定鼎以来,功名奕世,富贵传流,虽历百年,奈运终数尽,不可挽回。故遗之子孙虽多,竟无一可以继业。其中惟嫡孙宝玉一人,禀性乖张,生情怪谲,虽聪明灵慧,略可望成,无奈吾家运数合终,恐无人规引入正。幸仙姑偶来,万望先以情欲声色等事警其痴顽,或能使彼跳出迷人圈子,然后入于正路,亦吾兄弟之幸矣。”但在梦里,警幻仙子两次三番的训示还是未能使宝玉“痴儿”有所顿悟。“梦”中警幻仙姑的劝告恰恰暗示印证了现实生活,宝玉不可能为贾政等的正统教育所收服,警幻训示是假,暴露宝玉性格是真。宝玉被打的真正原因早在“梦”里就埋下叙事线索,即使宝玉不因这些事被打也会因为其他事被打,因为这样的矛盾和冲突是不可调和的,强势的一方只能采用打的方式试图达到教化改变的目的。

宝玉被打可以在第五回“梦”的隐喻叙事中找到佐证,关于宝、钗之间的感情婚姻悲剧发展在后文对第五回也有着进一步的呼应。小说第三十六回,宝钗亲耳听到了还在睡梦中的宝玉的喊骂声:“什么是金玉姻缘,我偏说是木石姻缘!”宝玉“梦”中一语惊醒多少梦中人:说者无心——宝玉还在睡梦中意识处于混沌状态;听者有意——旁观者宝钗意识是清醒的。“薛宝钗听了这话不觉怔了。”这个细节同样发生在宝玉被打后。宝钗在宝玉挨打后第一次流露出对宝玉真切的关心,“别说老太太、太太心疼,就是我们看着,心里也疼……”令宝玉都觉得被打是那么值得的,“宝玉听得这话如此亲切稠密,竟大有深意,忽见她又咽住不往下说,红了脸低下头只管弄衣带,那一种娇羞怯怯非可形容得出者,不觉心中大畅,将疼痛早丢在九霄云外。”围绕宝玉挨打,宝钗、黛玉都心疼也都劝慰过,但两人的出发点是完全不同的。宝钗的劝说慰意在劝说宝玉走所谓的“经济仕途”,这本身也是宝钗赞赏且迎合的,这样的劝实际上是一种改造,要宝玉脱胎换骨;黛玉的劝告更是一种作为志同道合的同志、同盟之间的舍身“取义”,饱含了一个封建弱女子无力改变现实的无奈与妥协,黛玉“自幼不曾劝他去立身扬名”。所以被打后的宝玉,对钗、黛二人的选择倾向更加明晰,可惜宝钗“好好的一个清净洁白女儿,也学得钓名沽誉,入了国贼禄鬼之流”;对黛玉则是“深敬”,引为知己。种种的铺垫与对照让睡梦中的宝玉喊出了“什么是金玉姻缘,我偏说是木石姻缘”也算水到渠成。《枉凝眉》所歌唱的情感纠葛在宝玉的“梦”中再次被刷新印证,继承了宝、黛、钗爱情婚姻悲剧的基调,这是第五回的“梦”的延续,以更加残酷的梦中告白向世人再度表明“怀金悼玉”的爱情悲剧和现实悲剧。

宝玉是《红楼梦》的主人公,也是小说中有关“梦”描写得最多最频繁的人物。作者曹雪芹在小说中还安排了贾宝玉关于甄宝玉的“梦”。第五十六回中,贾宝玉梦见了长相、脾气与自己一模一样的甄宝玉。梦境中贾宝玉不仅进入了一个能与大观园相媲美的花园,里面也有另一批鸳鸯、平儿、袭人一般的丫环,也有一个怡红院,还看到了另外一位同样为“妹妹”病得胡愁乱叹的宝玉,而那个宝玉也说:“我听见老太太说,长安都中也有个宝玉,和我一样的性情,我只不信。我才作了一个梦,竟梦中到了都中一个花园子里头,遇见几个姐姐,都叫我臭小厮,不理我。好容易找到他房里头,偏他睡觉,空有皮囊,真性不知哪里去了。”贾宝玉、甄宝玉,真真假假、假假真真,“梦”的隐喻叙事有意地彰显现实与虚幻的不谋而合,虽然看似荒唐但其隐喻的深意却可见一斑。常言道,日有所思,夜有所梦。关于“梦”较科学的解释只是人类意识换一种方式的呈现。经过不断的试探和磨合,宝、黛间的感情日趋成熟和稳定,长期以来宝玉思想深处所承受的重负在梦中化做一种解脱式的再现。整个梦境描述无非突出一点,两个宝玉的生活环境、个性脾气均是一样的,连为妹妹生病的细节也如出一辙,作者是借有关甄宝玉的梦来描写宝、黛之间情感的进展。透过这个“梦”,曹雪芹笔下的甄宝玉就是贾宝玉的自我反照,真真假假的感情指向是一致的。有关甄宝玉的这个“梦”也并非是作者的闲来之笔,实际上做了一个非常隐讳的铺垫。作者暴露宝玉认知本质的深层意识不是采用抽象的描写,而是采用梦境的方式代为呈现,为下文紫鹃情辞试玉埋下伏笔。贾宝玉能有这样的“梦”,已表明其为情所困的严重程度,而紫鹃关于黛玉“明年家去”的玩笑话成了压垮宝玉脆弱神经的最后一根稻草。宝玉着实受到了莫大的精神刺激,“无奈宝玉发热事犹小可,更觉两个眼珠儿直直的起来,口角边津液流出,皆不知觉。给他个枕头,他便睡下;扶他起来,他便坐着;倒了茶来,他便吃茶。”爱之深,急之切,有关甄宝玉的“梦”再次将宝、黛感情发展塑造为小说故事情节的聚焦点,特别是通过聪慧紫鹃的试玉将二人之间牢不可破的感情公之于众。“宝玉的梦是围绕着情字展开,表达的都是‘俺只念木石前盟’的心音。”[1]277

四、辅叙——王熙凤的“梦”

“梦”的描写时时透露着荒唐,但理却一点也不荒唐,始终包含着作者运筹帷幄的隐喻叙事,在小说的故事进展中起着核心的引导、铺垫作用。宝玉的“梦”如此,凤姐的“梦”也是如此。相较宝玉气势如虹的梦,凤姐在第十三回中由于秦可卿托梦而得梦在梦境的描写上略显简单,可意义却非同寻常。秦可卿托梦王熙凤在小说隐喻叙事中起着辅助叙事的隐喻化叙事效果。

王熙凤在小说中也是举足轻重的角色之一,除了第十三回秦可卿托梦外,小说第七十二回也涉及凤姐梦境描述。后者是凤姐处于清醒状态讲述自己的梦境经过,“和他人夺锦”并在“梦”中惊醒了,疲于应付宫里事宜的凤姐在“梦”中也略显慌乱。而最令人记忆深刻的是凤姐在第十三回的梦。秦可卿临死之前托梦于凤姐,来向凤姐告别,同时也结束了自己在《红楼梦》中的艺术生命。在梦中,除了暗示贾元春当选贵妃这样一个“烈火烹油,鲜花着锦”的大事,起着一个预示的作用外,秦可卿嘱咐了一番关于如何防止贾府败落的事宜,字字肺腑,句句真切。常言道“人之将死,其言也善”,秦氏的一番苦口婆心的确很有道理,表面上讲了一堆防止贾府落败的对策,实际上则是一再突出贾家最终“树倒猢狲散”的结局。由于是“梦”,秦氏的预防良策并未能引起凤姐足够的重视;也正由于是“梦”,贾府落败的预示显得更加真切,这个“梦”本身就是个不祥之兆。将凤姐的“梦”中对贾府前途堪忧的预兆和宝玉在第五回中神游太虚的梦境结合在一起看,《红楼梦》中大观园也罢,贾府也罢,以及包含在这两个空间环境下的所有人与物,他们的结局都已经是注定的了,都已经注定是悲剧。《红楼梦》(八十回)主要描写的几个“梦”始终充满了浓郁的悲剧气氛,这也是小说“梦”的隐喻叙事最成功的地方,“梦”里略显悲音,“梦”醒尽显哀思,梦里梦外均透露着关于人世无常的无奈和注定悲惨的命运。这样的例子还包括第六十六回,柳湘莲在尤三姐自刎后终因“梦”而随道士飘飘而去;第六十九回,尤二姐吞金自逝前与尤小妹之间的真情告白。尤二姐的执意不悔与尤三姐的洞若观火形成了强烈的反差,可不管主观上两姐妹有何等认识差距,客观上她们的结局是一样的,都被某种无形的压力推上了自杀的不归路。

五、结 语

在中国文学史上,曹雪芹不是第一个写梦的作家,也不会是最后一个,但他无疑是将梦写得最成功、最经久不衰又历久弥新的作家。“梦”的隐喻叙事分别起到了预叙、主叙和辅叙的叙述效果,将或虚或实的空间语境纳入小说统一、完整的叙事结构中,将众多的对象语境纳入千头万绪的情节设计中,将纷繁芜杂的故事情节通过一个个“梦”的牵引而不断深发开去,呈现千枝百蔓的叙事状态。“梦”的隐喻叙事参与小说情节展开,成为其中不可剥离的一部分。“梦”的隐喻叙事让小说始终充满着某种“荒唐言”的色彩,也使《红楼梦》成为一部充满隐喻符号的经典,百年来吸引着无数普通读者和专家学者入梦、解梦、猜梦、续梦、悟梦、圆梦……曹雪芹将自己对人生细腻的解读消解在现实生存的真实与合理中,并将其直接地转换成以现实为梦、以虚幻为梦的《红楼梦》文本叙事中。“《红楼梦》对待现实和梦幻的态度,磨蚀了以往小说的历史传统,终结了古代梦幻文学之流,接续了审视现实的目光,把中国小说引向对现实更为清醒辛辣的揭露和讽刺阶段。”[5]大觉大梦,大梦大觉,梦里梦外的大彻大悟使《红楼梦》站在前所未有的高度上昭示着过去、现在以及未来历史的大荒无稽。

[1]胡文彬.红楼梦与中国文化论稿[M].北京:中国书店,2005.

[2]沈杏轩.注定宝黛爱情悲剧的“起誓”语境分析[J].沈阳大学学报:自然科学版,2011(6):83.

[3]蒋和森.红楼梦论稿[M].北京:人民文学出版社,2006.

[4]王 蒙.红楼启示录[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:3.

[5]谭学纯,朱 玲.修辞研究:走出技巧论[M].合肥:安徽大学出版社,2005:194.

[6]刘梦溪.红楼梦与百年中国[M].北京:中央编译出版社,2005.

[7]刘亚猛.追求象征的力量[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[8]张 沛.隐喻的生命[M].北京:北京大学出版社,2004.

[9]LAKOFF G,JOHNSON M.Metaphors we live by[M].Chicago:The University of Chicago Press,2003.

[10]LAKOFF G,TURNER M.More than cool reason:a field guide to poetic metaphor[M].Chicago:The University of Chicago Press,1989.