高频超声对小儿肠系膜淋巴炎结诊断价值

王珏雯

江苏盐城市第一人民医院超声科,江苏 盐城 224001

肠系膜淋巴结炎是儿科常见病之一,临床上常以急性腹痛、呕吐或反复发作脐周痛就诊。因缺乏特异性临床表现,往往被忽视或误诊。随着高频彩超在小儿腹部疾病诊断中的应用,该病的检出率明显提高,为临床诊疗提供了客观依据。本文对我院2009年2月—2013年6月就诊的1046例门诊患儿进行高频彩超检查,现报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

本组患儿1046例,男性645例、女性401例;年龄1~13岁,平均7岁。患儿主要因反复发作的脐周痛就诊,伴随症状有感冒发热、哭闹不止、腹泻、呕吐。

1.2 仪器和方法

采用ALOKA Prosoundα10超声诊断仪,凸型探头频率3~3.5 MHz,线型探头频率7.5~10 MHz。患儿取仰卧位,先用凸型探头依次检查全腹,重点在右下腹,观察患儿是否有肠套叠、肠管扩张、腹腔积液及幽门肥厚梗阻等;然后再用高频探头扫查脐周及左右中腹。发现并记录淋巴结大小、位置、数目,测量淋巴结最大纵径与横径、淋巴门结构、血流情况,并对89例腹腔淋巴结肿大患儿进行随访跟踪。

2 结果

本组患儿腹腔均见不同程度大小的淋巴结,以脐周及右下腹多见。1042例患儿淋巴结纵横比>2(图1),最大4.1,最小2.2,平均2.8;4例纵横比<2,最大1.9,最小1.2,平均1.6(表1)。腹腔淋巴结全部呈椭圆形,边缘光滑,边界清晰,淋巴门结构全部显示清晰。990例淋巴结内彩色血流信号呈点、棒状,52例淋巴结内无血流信号。

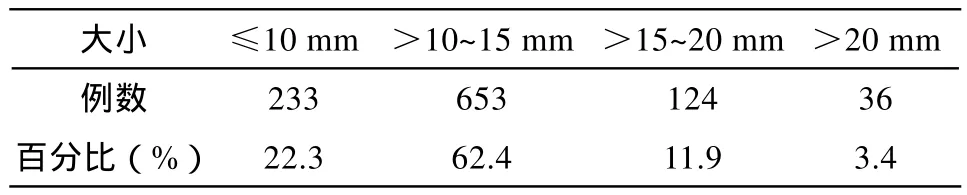

表1 1046例患儿淋巴结最大纵径统计表

本组1046例患儿中,除腹腔探及淋巴结外,其中10例患儿合并肠套叠,3例合并急性阑尾炎,8例合并腹腔积液,5例合并腹腔囊实性包块,5例同时患肾结石或肾结晶,3例有副脾,2例患胆结石,1例有肝血管瘤,1例肝豆状核变性。89例随访结果,其中41例患儿肿大淋巴结明显缩小(图2),30例完全消失,18例无变化。

图1 腹腔肿大淋巴结纵横比<2的超声表现

图2 治疗后缩小的淋巴结超声表现

3 讨论

小儿肠系膜淋巴结炎是由上呼吸道或肠道感染后引起回、结肠区域肠系膜淋巴结的炎症,好发于冬春季节[1],是小儿腹痛的常见病。由于小肠系膜含丰富淋巴结,并多沿肠系膜动脉及其动脉弓分布,以回肠末端及回盲部的淋巴结最丰富;加上小儿淋巴系统发育尚未成熟,屏障作用差,呼吸道、胃肠道感染常累及肠系膜,引起肠系膜淋巴结肿大;回盲瓣的关闭作用使肠内毒素或细菌的分解代谢产物在回肠末端滞留时间较长而吸收较多,因此回盲部淋巴结肿大较常见[2]。

本组1046例患儿均有肠系膜淋巴结显示或肠系膜淋巴结肿大。肠系膜淋巴结显示者,其最大纵径≤10 mm者233例,占22.3%;肠系膜淋巴结肿大者,其最大纵径>10 mm者813例,占77.7%。男性居多,占61.7%。纵横比>2者居多。内部血流点、棒状居多。故高频探头对腹腔肿大淋巴结的形态、内部回声、最大纵径、纵横比、内部血流的检测有助于肠系膜淋巴结炎诊断。但对急腹症患儿进行超声检查常需高频探头与腹部凸型探头交叉应用,因为腹腔淋巴结肿大患儿可同时合并肠套叠、急性阑尾炎、腹腔囊实性肿块等,这些疾病相对于腹腔淋巴结肿大而言更加严重,不能轻视。随访结果显示,患儿腹腔淋巴结明显减小或消失,有助于临床对于药物疗效的判断。

总之,小儿肠壁薄,肠系膜淋巴结位置表浅,处于高频超声显示深度区内,应用高频彩超能清晰显示小儿肠系膜淋巴结,以及肿大淋巴结的内部结构、血流情况[3]。超声检查无辐射、无痛苦,可重复性强,可多次随访患儿观察淋巴结形态、大小、血供的变化,为临床诊断和治疗提供直接依据,对监测小儿急性淋巴结炎的疗效具有重要的意义。

[1]张芳,张周龙.高频超声及彩色多普勒超声对小儿肠系膜淋巴结的诊断价值[J].中外医疗,2009,20(3):163.

[2]叶菊芬.高频彩超对小儿急性肠系膜淋巴结炎的诊断意义 [J].实用医学杂志,2009,25(16):2795.

[3]李晓红,陈文.高频彩色多普勒超声诊断小儿肠系膜淋巴结炎35例临床分析[J].中国中西医综合影像学杂志,2011,9(2):177-178.

——如意、半如意、将军帽、金螺、金夏