文洁若:走出“萧乾夫人”光环的翻译家

刘守华

2012年12月6日,中国翻译协会授予八十五岁的文洁若女士“翻译文化终身成就奖”。文洁若1950年毕业于清华大学外国语文学系,精通日语、英语,曾任职于三联书店和人民文学出版社,编辑校订过一百五十余部、三千余万字的外国文学作品。她还翻译了十四部长篇小说、十八部中篇小说、一百多篇短篇小说,以及与萧乾合译的《尤利西斯》等,计近千万字。文洁若还著有长篇纪实文学《萧乾与文洁若》《我与萧乾》,随笔集《旅人的绿洲》(合集),散文集《梦之谷奇遇》《风雨忆故人》,评论集《文学姻缘》等。

文洁若的另一个身份是萧乾先生的夫人。丈夫在世时,文洁若总是被介绍为“萧乾夫人”,笼罩在萧乾的光环之下。这一次,一向在幕后的耕耘者,终于走到台前,走入人们的视野。

“我的乐趣就是看书、写书、翻译书”

2011年4月某个春日的午后,我到鲁迅博物馆参加赵蘅《宪益舅舅的最后十年》新闻发布会。与会嘉宾中有一位女士,穿着灰色长裙和绿色白领毛衣,看年纪已是老年人,但精神矍铄,染着棕色短发,短筒靴透出时尚。主持人介绍说,这是文洁若女士,萧乾先生的夫人。那段时间我正在读海伦·斯诺的《续西行漫记》,书尾附录正是萧乾撰写的《海伦·斯诺访谈录》。我很想了解萧乾与斯诺夫妇之间的跨国友谊,于是就在发布会仪式结束后,走上前去与文老搭讪。

自我介绍后,文老主动提出交换名片。这是一张复印的、字迹不甚清晰的名片。她说:“抱歉,名片都用完了,只有复印的。”后来我在网上查找文老的资料时发现,老人生活一直很节俭,名片用完来不及印,常用复印件代替。

2011年11月,我准备登门拜访文老。电话打过去,她热情、亲切、清脆的声音,让人实在无法想象这是位八十四岁的老人。我问:“给您带点什么?”就像去看望自家的老人。她说:“这两天地沟油的新闻太可怕了,方便就带瓶橄榄油,小瓶简装的,我一个人吃得很少,过度包装也太浪费。”

文老的三个孩子如今都在国外,萧乾去世以后,她独自居住在位于北京闹市区的一套单元楼房里,是名副其实的“空巢老人”。文家的大门上挂着一张牌子,文老在电话里说:“按一下门铃就听见了,不用多按。人不在家会挂上牌子的。”看得出,老人怕闹喜静。果然,按一下门铃,里面就传来了应答声。

开门的是文老,拿着拴着蓝带子的钥匙,穿着厚厚的毛衣和棉裤。她正在给人题写斋名,桌子上放着一张墨迹未干的“问天斋”三个大字。怕墨迹沾染上衣服,她还戴着套袖。

屋子里寒气很重,我问:“这屋怎么这么冷,没有暖气吗?”文老说:“昨天已经向有关部门反映过了。”我上前摸了一下暖气,不热。文老说:“这就行了,说明昨天的反映管用了。甭再找他们了,怪麻烦的。”文老看看我身上的衣服,关切地问:“你冷不冷?外衣就不要脱了,咱们还是到阳面屋里聊吧!”

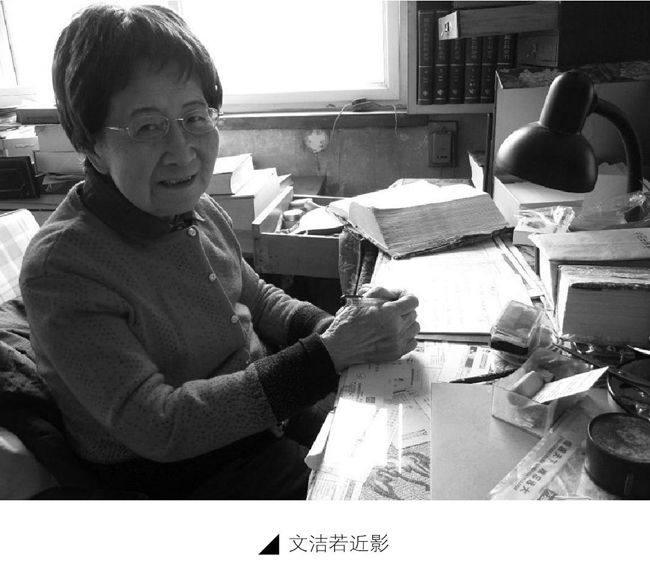

阳面屋不足十米,是文老的卧室兼工作室。靠墙是张大床,堆满了衣服。临窗的小桌上放着一盏台灯,桌面上被资料、稿纸、文具挤得满满的。几本厚厚的字典,包着的牛皮纸封皮已经剥落,可能是翻阅太多,显得有点儿旧。橡皮、铅笔、胶水、剪子、印章散落在一旁。椅背上搭着一件老旧的皮袄,大概是写作时御寒用的。桌子上还有一沓稿纸,文老正在翻译一部新作,每个字都写得那么工整。

我问她在翻译谁的作品,她说:“谷琦润一郎的《黑白》,十二万字。你不了解谷琦吧?我20世纪60年代就介绍过他。你等一下,我给你去找。”

屋子里着实凌乱,资料和照片都放在用过的月饼盒里。独居的文老没有请钟点工,家务都是自己做。她每天至少有八个小时是在那张小桌前度过的,所以生活被压缩到最简。她说:“人多,闹,怎么工作啊。别看家里乱,但东西我自己不费事都能找到。孩子们在国外,接我去,我两次去美国看儿孙,但还是觉得自己的祖国好。在这里可以工作,可以翻译、出书。”

文老像变戏法一样,不知从哪儿翻出一本泛黄的旧杂志,是1964年出版的《外国文学新作提要》,首篇正是文老写的《谷琦润一郎和他的两部作品》。文老又拿出几本新书,说是送给我的。她问我爱人的名字,执意要把两个人的名字都写上,缀以“贤伉俪惠正”,还分别盖上“萧乾”和“文洁若”的名章。对自己的另一半如此尊重,这让我很感慨。随后,我请文老题词,她想了想,在我的笔记本上写了“尽量说真话,坚决不说假话。录萧乾名言与守华小友共勉”两句话,接着又写了一句“事在人为 ”。她说:“后面这句是我自己的话,这是我的经验之谈。”

我在电话里曾对文老说,想采访萧乾和斯诺的故事。这时,她搬出一堆事先准备好的书,上面都夹着纸条,她对我说有关萧乾和斯诺的内容都查出来了,可以把书拿回去看,一共九本。我发现,其中一本夹着一张刚刚印好、设计精美的文老自己的名片。我心里一热,眼睛都有些湿润了——让八十四岁的老人这么费事地给我找材料,怎么过意得去?文老却说:“宣传萧乾的事,我都支持,都愿意去做。”

我说:“那您呢?您也是中国翻译界的翘楚,却做了一辈子萧乾先生背后的女人。”

文老谦虚地说:“我不能和萧乾比,他是有天分的人。写作必须有天赋,萧乾的那些灵感,我没有。搞翻译不需要太多的天赋,苦练就行。像我这样资质很平常的人,还是更应该去做翻译。我的乐趣就是看书、写书、翻译书,像蜜蜂一样,靠勤奋才取得了那么一点点成绩。”

与英若诚是同班同学

1927年7月15日,文洁若出生在北京一个书香之家。父亲文宗淑二十三岁时考上了高等文官,赴日担任外交官。最初,文宗淑是只身赴任,每年回国探亲。他很注重子女的教育,把家里的几个孩子先后送到当时北京很有名的孔德学校读书。1934年,文宗淑回国,将六个子女接到东京,希望孩子们能够接受多语种教育。两个大女儿被送到圣心学校,攻读英语;文洁若和四姐则被插班送进日本小学读书。文宗淑还专门请了一位私塾教员,每晚到家里辅导孩子们学外语。

文洁若是小女儿,文静而勤奋,对书本有着天然的亲近感。父亲对她寄予厚望,语重心长地对她说:“爸爸一辈子最大的遗憾就是连一本著作也没出版过。要是你能搞翻译,将来在书上印上自己的名字,该有多好啊。”

那时,文洁若很喜欢跟着父亲逛书店。有一次,父亲给她买了一套八十八卷的“小学生全集”,还抽出书店里摆着的五册袖珍本“岩波文库”版《尤利西斯》对她说:“你看,日本人连这么难懂的书都译出来了!”这是文洁若第一次听说《尤利西斯》,概念里翻译这本书是个很难攀登的高峰。她没有想到,半个多世纪后,竟然有机会与丈夫萧乾一起,完成了这部“天书”的中文翻译工作。

文宗淑培养孩子很有办法,他发现文洁若喜欢临摹漫画书,就让她把画中人物的日语对话逐句翻译成中文。这种游戏很有趣,但文洁若并不知道这就叫翻译。

1936年,日本法西斯军人发生武装政变,中国驻日大使被撤,文宗淑也被免职。那时,文洁若和两个弟弟不谙世事,不懂得父亲失业意味着什么,一听说要离开生活了两年的日本,回到熟悉的北京,都高兴得跳了起来。

这是文家的一个转折——自此以后,文家的经济状况急转直下,只能靠变卖家当给孩子们交学费。但无论家境怎样困难,文宗淑都呵护着小女儿,培养她对翻译的兴趣。小女儿沉默寡言,却勤奋执着,这个特点很适宜做翻译工作。于是,每天晚上,他都让文洁若坐在自己的对面,父女俩合用一盏台灯。他读自己的书,要求女儿把一套日文版的《世界小学读本》翻译成中文。小小年纪的文洁若,靠着蚂蚁啃骨头的精神,历时四年,终于把这套一百万字、十卷本的书翻译成中文,为日后终身从事翻译工作打下了坚实的基础。1940年3月,文洁若小学毕业时获得优等生奖状和全勤奖状,随即转到姐姐们所在的圣心学校,攻读英文。

圣心学校是法国天主教修女开办的一所以培养富家女子而闻名的学校,学制十年,分布于世界各国。文家的几个女孩子都先后在这所学校读过书。虽然圣心学校学费昂贵,而文家那时已经家道中落,但父亲还是把文洁若送进圣心学校学习。

与那些娇生惯养的富家女相比,文洁若的朴素、文静与勤奋更得老师的欢心。入学后,她连跳两班。每月评奖,上台领奖的总少不了她。她的一篇英文作文,甚至得到了前来视察的圣心会总会长的夸赞。

此时,文家的境况越来越窘迫。文宗淑经常到东安市场变卖自己的藏书,家里的留声机、收音机和缝纫机也先后被典当了出去,最后连房契都抵押出去了。1941年年底,文洁若以优异的成绩读完了四年级,但家里实在付不起昂贵的学费,无法继续供她读下去,只能让她退学。文洁若没有埋怨父母,她理解他们的苦衷。此时,三姐患足疾在家卧病,文洁若就一边照顾姐姐,一边在家里自修初一和初二的课程,还自拟了读书计划。那段时间,她读了大量中国古典文学名著。

1942年9月,文洁若插班进入辅仁大学附属中学女校初三,次年考入高中。文洁若童年时打下的日语和英语基础,此时发挥了作用,她的成绩名列前茅。老师见她日语不错,特许她在上日语课时,到一位德国修女那里学习德语。

1946年,清华、北大、南开大学联合招生,报考者众多,三万名考生中只选录一千名,难度可想而知。此前,文洁若报考的辅仁大学女校已经发榜,她榜上有名,被西语系录取。对此,文洁若却并不兴奋。她的大姐、三姐和四姐全是这所学校西语系的,同班同学中也有很多人被这所学校录取,她的理想是清华。

半个多世纪后,文洁若还清楚地记得,当年自己的考号是350003,那时为了严防作弊,考卷上只填考号,不写姓名。考场设在沙滩的北大红楼,英文考题要求写一篇解剖一只麻雀的作文,国文的作文题是《学校与社会》。

考试结果出来了,文洁若如愿以偿,被清华大学外国语文学系英语专业录取,同班同学中有英若诚,闻一多的儿子闻立雕也在这个班。

大学四年,文洁若最喜欢的地方就是图书馆,除了一日三餐和睡觉,只要图书馆不关门,这个梳着两条长辫子的文静少女,必然会坐在里面。她不愿意闲聊,总觉得时间不够用。图书馆一大一小两个阅览室,她都很熟悉,小阅览室清净的环境和明亮的灯光,格外吸引她。有时,阅览室人满了,她只好借一本英文小说回宿舍看。熄灯后若还没有读完,就跑到楼下传达室,非要一口气连夜读完才觉得过瘾。她对自己提出要求——各门功课必须考出八十七分以上的成绩,才算考出水平。

课余时间,文洁若苦练翻译基本功,童年时爸爸培养出来的翻译兴趣,一直没有减弱。她把郭沫若的《女神》翻译成英文,又把英国小说家查理·里德的代表作《修道院与家灶》翻译成中文。虽然这些作品没有出版的希望,不过练手而已,但这一切努力,对文洁若日后在翻译领域取得斐然成绩是有很大助益的。

“天塌了,地顶着!”

1950年,文洁若以优异的成绩告别大学生活,和几个同学一起考入三联书店,当了一名校对员。虽然工作简单,但文洁若并不满足于单纯地更正排字工人排错的地方。拿到校样后,她会到资料室把英文原著借来一一对照,找出漏译或误译的地方。

翌年3月,刚刚成立的人民文学出版社招募员工,文洁若和那几个同学被调去,成立了一个介于编辑部和校对科之间的整理科,专门从事翻译作品的技术加工。就是在这里,性格腼腆的文洁若,生活发生了转折。

文洁若很不愿意别人采访时总是提及当初她和萧乾相识、相知、相爱的故事。她说,报道得太多,都写“滥”了。不过,她始终认为,尽管这一生跟着萧乾吃了很多苦,受了很多罪,但认识萧乾,嫁给萧乾,是自己一生最大的幸运。

1954年文洁若嫁给萧乾时,一个是蜚声中外的著名作家,一个却是刚出校门不久的小编辑。文洁若回忆说:“我们的姻缘是从文字之交开始的。我被他的学识和才华吸引住了——没有一个同龄人能引起我那么大的兴趣。我意识到,在文字工作上,我不但找到了一个向导,更有了知音。”显然,在文洁若眼里,嫁给萧乾,是找到了一位“良师”。

幸福的日子总是短暂。最初几年,他们的生活充实而快乐。文洁若连生了两个孩子,加上萧乾再婚时带来的小男孩,文洁若一下子成了三个孩子的母亲。周末,两人带着孩子们到公园嬉戏,萧乾常哼唱那首著名的美国民歌《可爱的家》——他期盼的生活就是这样,一家人能够永远这样快快乐乐地在一起。然而,接踵而来的政治风暴,把这个家庭抛入意想不到的深渊。先是文洁若被下放到农村劳动,紧接着萧乾被打成“右派”,发配农场改造。有人劝文洁若与萧乾划清界限。那时候,即使划清界限,也是人之常情。但文洁若坚信自己选择的爱人不是坏人,拒绝了“好心人”的劝告。在萧乾挨批斗的日子里,一向不与人争、文静柔弱的文洁若,变得格外坚强。有一段日子,萧乾快坚持不住了,无望地说:“我脚下是个无底深渊,我要没顶啦!天要塌下来啦!”文洁若却镇定地说:“天塌了,地顶着!”

下放结束回到北京后,文洁若独自带着孩子生活,但又放心不下远在农场的丈夫。听说在劳改农场常吃生冷的东西,她怕萧乾得钩虫病,写信时总不忘夹进去一包消毒用的灰锰氧。萧乾酷爱音乐,文洁若便冒着风险,在邮寄包裹时,在藏着腊肠的袜子和包着奶酪的枕套中间,夹带一本当时被当作“特大毒草”的《外国民歌二百首》。有一年春节,文洁若专程到农场看望丈夫,当时食品供应短缺,她跑遍北京城,买了六瓶橘子汁和几包伊拉克蜜枣,一路背着,带给丈夫。见到肩扛手提的妻子,萧乾感慨地说:“这世界好冷啊,幸亏有个家……”文洁若说:“咱们的家永远是温暖的。”

1961年,萧乾终于从劳改农场回到北京,可“右派”的尾巴却没有真正剪断。“文革”期间,夫妻俩又被戴上“牛鬼蛇神”和“现行反革命分子”的帽子,被揪斗,被抄家。但文洁若心里很镇定,不管多苦多难,只要有家,哪怕这个家只是一个窝棚,就有了避难所,晚上躲进去歇一会儿,缓过来,第二天照样有精力应对批斗。

萧乾却没那么乐观,看到妻子身上青一块紫一块,他心疼;看到妻子忍受的屈辱,他愤怒。自尊被践踏,人格被侮辱,萧乾无法忍受,留下一张纸条,想以死相抗拒。他在纸条上说:“新社会固然好,只是我挤不进去。我先走一步,孩子们只好托付给你了……”所幸被人及时发现,萧乾才捡回一条命。文洁若闻讯赶回家,并没有责备丈夫,而是安慰他说:“全世界的财富也换不回来一条命,人家越是糟蹋咱们,咱们越得爱惜自己的生命。” 文洁若目光里的坚定,让萧乾有了在凌辱之中继续活下去的勇气。

1995年,萧乾写了一篇文章,题目是《我这两辈子》,他把自出生到1966年9月3日自杀被救那天算作上辈子,遇救以后是下辈子。

与萧乾共同翻译《尤利西斯》

1973年7月,萧乾夫妇终于回到北京,但原来的住房已经被人侵占,家里地方小住不下,文洁若只好住在单位办公室——等别人都下班了,将八把椅子拼在一起,铺上被子,凑合着作为过夜的栖身之所。哪怕是逢年过节,也窝在这里。这一住就住到了1978年。这期间,萧乾为了房子四处奔走,碰了无数的钉子。他们结婚以后先后搬过十次家,直到1983年,才住进现在这栋位于复兴门外的居民楼。

大好的光阴都被蹉跎了,恢复工作后,萧乾和文洁若要把失去的时间追回来,他们不停地翻译、写作,还常常进行“写作比赛”。1990年,一项巨大的翻译工程在夫妻俩之间启动了——有编辑找到萧乾夫妇,请他们翻译爱尔兰意识流作家詹姆斯·乔伊斯于1922年出版的长篇小说《尤利西斯》。该书是意识流小说的代表作,是英国现代小说中最有实验性、最具争议的作品,被誉为20世纪一百部最佳英文小说之首。

最初,那位编辑找钱钟书先生翻译此书,但钱先生说:“八十衰翁翻译《尤利西斯》,无异于别开生面的自杀。”由此可见该书的翻译强度和难度。

那位编辑转而找到萧乾夫妇,文洁若应承下来。那时她刚从工作岗位上退下来,已经六十三岁了。想到自己工作了四十多年,一直都是职业编辑,只能利用业余时间做喜爱的翻译工作。然而从20世纪50年代起,她用业余时间翻译的几百万字的作品,没有一部是名著。她这些年主攻的是日文翻译,在圣心学校和清华大学学的英语,一直都没有机会充分发挥作用,现在,这个机会来了。萧乾在人生黄金时期被迫挂笔二十二年,自然也希望做一些自己喜欢的事情。夫妻俩一拍即合。这样,年届八十的萧乾,同意与妻子文洁若一起,挑战这部巨著。

从那以后,家里就像开办了“翻译作坊”,夫妻俩在寓所门铃旁贴了一张纸条:“疾病缠身,仍想工作;谈话请短,约稿请莫。”他们每天早晨5点就起床,在各自的书桌前开始工作。开始时每天都要工作十五六个小时,连下楼的工夫都没有,冬天常常是和衣而卧。

萧乾曾这样评价文洁若的翻译:“是个讲究一个零件也不丢的人,连原文里的虚词都不放过。”翻译讲究“信达雅”,他们翻译《尤利西斯》这部巨著就像流水线,由文洁若担任草译和大量的注释,做到“信”,萧乾接棒做润色,力求“达”和“雅”。俩人规定每天至少翻译一页原文,译不完就不睡觉。萧乾后来专门写了一篇《一对老人,两个车间》的文章,记述那段紧张、忙碌却充满快乐的日子。

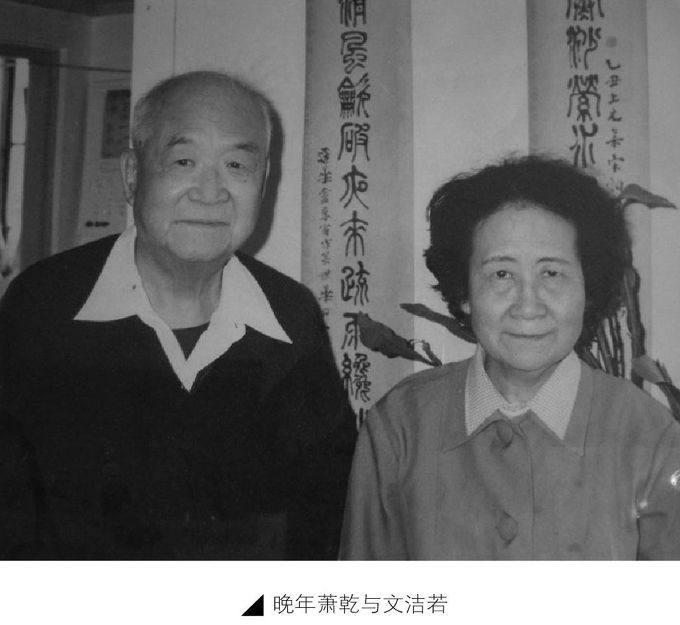

历经四年,这一对年龄相加近一百五十岁的老夫妇,靠着勤奋与执着,完成了这部难读难懂、晦涩奇异的鸿篇巨制的翻译工作,成为文坛的一件盛事。

在萧乾早年的生活中,每次结束一段感情,他都会留下一篇不朽的爱情篇章。初恋结束写了《梦之谷》,第一次婚姻结束写了《栗子》,而翻译的《尤利西斯》,则是萧乾献给文洁若的最令人动容的爱情诗篇。

1995年,迈入晚年的萧乾病倒了,医院又成为他们的另一个家。为了陪伴和照顾丈夫,文洁若不得不常年睡在医院窄小的折叠床上,还在病房里安放了一张又矮又小的木桌,一边日夜陪护丈夫,一边为萧乾做着琐碎的文秘工作,还要完成自己的翻译与写作。在长达数年的时间里,她一直过着这样的生活,很少回到离医院并不太远的家中。

1999年2月11日,萧乾过完九十岁生日后告别了这个世界。相依相伴的爱侣走了,文洁若极度伤心,在美国定居的儿子劝妈妈到美国小住,文洁若却不愿意——萧乾身后的事,十年也做不完,她要不停地写作和翻译,这是自己的心愿,也是对萧乾最好的怀念。

文洁若在孤独中整理完成了《微笑着离去——忆萧乾》,重新修订了十卷本的《萧乾文集》,编辑出版了《萧乾家书》,并在2011年出版了个人散文集《风雨忆故人》。独居在繁华大都市的一角,窗外的喧嚣似乎与她无关。她执意于翻译与写作,深居浅出,对一切干扰工作的事敬谢不敏。

文洁若在接受笔者采访时说:“现在我很满足,身体不错,每天都可以翻译。除了工作还是工作,没什么娱乐,工作就是乐趣。以前我都是业余做翻译,现在能全日来做,没有干扰,所以翻译得比较满意。在翻译和写作方面,我都有庞大的计划,足够干一二十年的。杨绛一百零二岁了,周有光一百零七岁了,我再干二十年不成问题。只要一息尚存,我就要继续工作下去。”

(责任编辑/吕静)