被遗忘的和被扭曲的

灯清月明

【√】因为模式化,它对历史的改编并不公平;因为模式化的情节需要,它忽视了真实历史中人与事的复杂与丰富,却以历史的名义创作出人们早已在好莱坞电影中看过无数遍的桥段

2012年12月30日,周日。在这个冬夜,88岁的加拿大人约翰·薛顿(John Sheardown)于渥太华一家医院去世。

33年前,当伊朗人质危机爆发时,薛顿是加拿大驻伊朗大使馆的二把手,任首席移民官。危机延烧期间,侥幸脱逃的6名美国外交人员通过他获得了加拿大使馆的庇护;其中4人在他住宅中藏匿近3个月,直到他们在加拿大使馆的帮助下随前来救援的美国特工逃离伊朗。

在薛顿去世前两个月,反映当年这段历史的影片《逃离德黑兰》上映,反响热烈。然而在影片中,约翰·薛顿这个人物完全没有出现,甚至连名字也未被提及。

当年6名“留宿客人”中的马克·里杰克(Mark Lijek)看过《逃离德黑兰》后说,电影与他们亲身经历的差异,是那些被电影所忽略的人和事;这当中排在首位的就是帮助、收留他们的加拿大人的“勇气、热情、绝对的友好和人道精神”。

“如果不是(薛顿的)热情欢迎,我们可能会自己试着再躲几天。那样我们就会被抓住。”里杰克说。

加拿大使馆提供的庇护

1979年11月4日,伊朗人质危机爆发,美国大使馆被占领,66名美国外交官和平民被扣留为人质。在使馆被占领时,有6名美国人成功逃脱,其中,5名美国外交人员(包括首席移民官鲍勃·安德斯、里杰克夫妇和斯塔福夫妇)先后转移了5次,其间,英国使馆、新西兰使馆及瑞典使馆都曾冒着风险帮助他们,并没有如影片所说的驱逐他们。独自脱逃的李·沙茨则在转移到薛顿家之前一直藏身于瑞典使馆。

首席移民官鲍勃·安德斯的加拿大方对等官员是约翰·薛顿,两人是一起打过网球的朋友。在脱逃后头几天,安德斯就曾打电话向薛顿求助,薛顿的反应是:“你们怎么不早一点来找我呢?”安德斯告诉薛顿,他们一共有5个人。薛顿答:“把他们都带过来。”

不过,尽管薛顿不惧风险热情相邀,5个人还是因对使馆安全性心存疑虑加上不愿麻烦、连累朋友,暂时没有答应前往。直到11月10日,他们感到形势危急,再一次向薛顿求助。电话里,薛顿对安德斯说:“当然可以,请相信我们。”

在英国人的帮助下,5个人乘车转移到薛顿家中(李·沙茨之后也从瑞典使馆来到薛顿家)。他们本来逗留在一名美国外交官的住宅里——这名外交官已在美国使馆内沦为人质。宅子里有个热心的泰国厨师,叫山姆(Sam),这几天帮了他们许多忙。离开时,5个人中唯一身上有钱的安德斯想给这位泰国朋友一点回报,但山姆不肯收。告别的时候,尽管情谊渐深,他们还是没有告诉山姆他们将逃往何处。离开后第4天,这座住宅遭到突击搜查。

为降低风险,加拿大使馆将6个美国人分成两组:一组4个人(鲍勃·安德斯、李·沙茨和里杰克夫妇)住薛顿家,另一组2个人(斯塔福夫妇)住加拿大大使肯·泰勒(Ken Taylor)家。逢感恩节和圣诞节,斯塔福夫妇还去薛顿家与其余4人相聚。泰勒大使告诉他们,加拿大总理乔·克拉克(Joe Clark)已同意为他们6人提供避难,并决心帮他们到底——在危机结束或能帮他们逃出伊朗之前,加拿大使馆会一直为6个人提供庇护。马克·里杰克回忆说,这是自美国使馆被占领以来他第一次相信他们最终将逃离伊朗。

与薛顿一起生活

约翰·薛顿时年56岁。他是二战老兵:18岁加入加拿大空军,开轰炸机。在一次作战中,他的飞机被击中,他开着破飞机从德国踉踉跄跄回到英国才紧急迫降。还有一次,他两腿都断了,在凌晨3点爬到一家酒馆,把老板吵醒,要了一杯苏格兰威士忌来喝。

伊朗人质危机爆发后,他是加拿大使馆第一个收到脱逃的美国外交人员庇护请求的人。他的反应很明确:“去接他们过来。”他采取的救助行动迅速而有效,甚至连大使泰勒都没有他这么尽职尽责。

6名“客人”中,除了最为年长的鲍勃·安德斯(54岁),其余5个都是二三十岁的年轻人(里杰克夫妇:29岁,25岁;斯塔福夫妇:29岁,28岁;李·沙茨:31岁)。年过半百的薛顿留着白胡子,嘴边常抽一支烟斗,被年轻的留宿客人们当做父亲,叫“Big Daddy”。

为了“客人”的安全,薛顿为大家买生活用品和食物时,得分几趟去不同的商店;他还得用啤酒和钱收买拾荒人。薛顿的住宅有20个房间,他和妻子泽娜(Zena Sheardown)为客人们提供了非常舒适的食宿条件。客人们不能出门,日日靠听收音机、看书、打牌、填字游戏及大量喝酒消磨时间。危险的气氛一直环绕着他们:来敲门的陌生伊朗人、可疑的电话、车被搜查、薛顿家与革命委员会有关系的伊朗园丁,还有街道那头的坦克等等,驱之不散。薛顿的房子是租的,这期间,伊朗房东有意把这房子卖掉,泽娜需要跟他周旋,还得藏好客人,应付上门看房的伊朗人。有一次,一架直升机在薛顿住宅上空盘旋,客人们赶紧趴到窗户底下不敢动弹,直到直升机飞离。

“我们本来就已生活在危险之中。”泽娜回忆说,“家里藏了‘逃犯后,危险肯定加深了。”但加拿大人没有因为惧怕危险而遗弃他们的美国朋友。

那些发生过的和未发生的

1980年1月25日,两名中情局特工——托尼·门德斯(Tony Mendez)与胡里奥(Julio)抵达德黑兰。到达后,两位特工曾走近已被激进分子占领的美国大使馆,看见使馆周围的高墙上张贴的歌颂革命的宣传标语和海报,想着围墙里52个已被劫为人质近3个月的美国人(当时伊朗方面已释放了14名人质,包括女性、非裔美国人和病人),其中包括3个未暴露身份的中情局特工。但他们救不了这些人,他们要从伊朗带走的是美国使馆之外的6名外交人员。

盡管当门德斯和胡里奥到达时,加拿大使馆留在德黑兰的工作人员已经不多,并且因为凶险的政治局面正准备全数撤离,但美国的救援行动还是得到了加拿大方面的鼎力支持。

加拿大政府在召开内阁秘密会议后,同意为6名美国外交人员提供加拿大护照,并在美国中情局建议下,通过外交渠道寄来满满6邮袋的身份证件和资料;同时,加使馆派工作人员开车在使馆与机场间往来,形成规律,以防1月28日凌晨美国人乘车去往机场时惹人生疑;他们还帮助培训6名美国外交人员,使他们说话行为更像加拿大人;中情局特工托尼·门德斯的工作一路都有加使馆工作人员协助,包括1月28日凌晨8个美国人(6名外交人员和2名特工)前往机场都由加拿大的车和司机护送到,而此前加使馆也发出电报,放出消息说这个来自加拿大的剧组将离开伊朗去别处取景。

当然,这些电影都没提。

另一方面,电影中门德斯的“Argo”救援计划所遭遇的种种障碍与考验在现实中几乎都没有发生过。

在薛顿家第一次见到6名救援对象时,门德斯实际上向他们提出了3个备选方案:除了“Argo”计划,还有“考察农业的食品经济学家”和“寻找工作的英语教师”两个选项。门德斯内心希望他们选择“Argo”计划,而6个人也的确很快就决定选择“Argo”——其中一个重要原因是他们觉得伪装成一个电影剧组,可使6个人聚在一起,彼此照应。没有人提出反对。

电影中,伊朗文化部官员陪同门德斯等7人讨论《Argo》的取景、游览巴扎并遭遇危险的情节也属编剧创造。事实上,门德斯在德黑兰期间,伊朗当局并没有找过他。在1月28日奔赴机场前,6名“留宿客人”从没出过门,他们一直窝在薛顿家中,在门德斯和加拿大人的指导下,熟悉各自的角色,背诵各自的台词。

离开德黑兰前一天(1月27日)白宫突然取消救援行动一事同样没有发生过。事实上是这样:在出发前往伊朗之前,门德斯曾收到白宫要求暂停行动的指令——因为当时总统卡特决定听取报告,以亲自考量行动是否可行。但仅仅30分钟后,门德斯便收到新的指令:“总统刚刚批准了寻找计划,你可以继续你的德黑兰任务。祝好运。”

取登机牌时被告知没订机票的惊险一幕自然也不是真的。门德斯与胡里奥在1月25日清晨到达德黑兰后做的第二件事就是前往瑞士航空公司办事处确认他们已预订1月28日凌晨5点飞往苏黎世的8张机票(第一件事是去希尔顿酒店登记入住)。

至于片尾的高潮——登机前遭遇伊朗革命军阻拦、盘查以及最后革命军开车追飞机的情节,的确惊心动魄,但也的确没有发生过。事实上,当天这个来自加拿大的电影剧组在梅赫巴拉德机场的通关与登机可称得上顺利。海关工作人员的检查简直可谓懒散,看到8个“加拿大人”并未格外留意,只有一位工作人员简单询问了他们的身份。他们的“科幻电影”《Argo》根本无人过问,德黑兰的妇女小孩也没有拼出他们的脸部照片,革命军也没有来找他们麻烦。

不过在当时伊朗肃杀的气氛下,对6位眼看即将逃出深渊的美国外交人员而言,即使一个小意外也足以动人心魄。比如过关时,一名海关工作人员拿着众人的护照,突然转身走进了办公室——几分钟后他出来了,原来是给自己倒了一杯茶。瑞士航空的飞机也因为机械故障晚点了一小会,但在那等待的一小会时间里,“《Argo》剧组成员”的心里一定是令人屏息的焦灼。

终于,8个人在德黑兰清晨的冷风里踏上了飞机。登机时,安德斯看见飞机机身上印有“AARGAU”字样——这个与“Argo”颇为相似的词表示这架飞机来自瑞士的阿尔高州(Aargau)。安德斯捅捅门德斯的手臂,不可置信地对他说:“你们安排了一整套,是吗?”

众人逃离德黑兰的同一天,加拿大使馆留在伊朗的工作人员也全数撤离。据薛顿的儿子罗宾(Robin Sheardown)说,父亲离开伊朗时,“失去了一切”,包括“房子、家具、衣服、奔驰轿车和银行账户”。这些财产损失后来没有得到任何赔偿,但罗宾说,父亲关心的只是6位美国外交人员的安危。

模式化的轻慢之处

门德斯是中情局冷战时期杰出的情报工作者与伪装技术专家,曾在越南、老挝、印度、苏联等国执行秘密任务,战绩卓著,故事传奇。他是拉丁裔,出生于贫寒人家,做矿工的父亲在他两岁那年因矿难去世。离开美国前往德黑兰之前,门德斯把婚戒和钱包留给妻子,再一次在家庭生活中缺席;他不能告诉她此行去往何方,也无法承诺能否平安归来。在瑞士苏黎世机场等待去往德黑兰的航班时,已有数十次敌后救援经验的他,像一个普通人那样因为恐惧和伤感而颤抖起来。

他当然配得上一部电影来呈现他甚至歌颂他,但是当我们试图还原历史真实,再来对照这部《逃离德黑兰》时,心中难以遏制地涌起了不安。

从1979年11月10日到1980年1月28日,在落到革命者手中的美国人可能沦为人质甚至被吊死街头的德黑兰,6名美国外交人员在加拿大使馆庇护下有惊无险地度过近3个月,而中情局特工门德斯和胡里奥只在德黑兰停留了不超过4天。固然,是门德斯策划了“Argo”方案,并犯险来到德黑兰带领6名同胞逃出,但这个故事的真实框架到底应该是“美国孤胆特工用一部假电影拯救6名同胞”,还是“加拿大人不惧风险倾力保护6名美国外加人员,并帮助中情局特工将6人带出伊朗”,其实并不难鉴别吧?8个人能从梅赫巴拉德机场顺利通关登上飞机,也许是因为这个拍电影的故事令伊朗人信服吧,但是否也可能是因为当时伊朗革命委员会的管控并没有那么严密规整呢?是否更可能是因为他们是拿着加拿大护照,是友好的加拿大人呢?

起码,门德斯所策划的“科幻电影”《Argo》没有任何伊朗人认真过问和考察过,而加拿大人为营救所做的绝不仅仅只是担任“保姆”而已。

我能够理解想要创作一部类型片的编剧和导演对改编历史以满足“模式”的需要。这是一部惊悚片,它需要一个孤胆英雄般的主角,而且只能有一个;别人的故事,不管是营救者还是被营救者,都别来抢戏。于是,将其他角色削弱甚至枪毙(不管历史究竟如何),给孤胆英雄的作战任务设置众多现实中并不存在的障碍,并用各种惯用的好莱坞套路刻画他——比如官僚系統的混乱低效与特工英雄的孤独明智,比如与之分居、无法靠近的妻儿与独居的凌乱生活(尽管现实中门德斯并未与妻子分居),比如白宫取消救援行动后门德斯通宵不眠与酒为伴,并在早晨最后一分钟决定一人对抗全世界将6个美国同胞救出来(你已经知道了,这也不是真的)……

最后,这个“模式”完成得似乎非常完善,但也非常陈腐。因为模式化,它对历史的改编并不公平;因为模式化的情节需要,它忽视了真实历史中人与事的复杂与丰富,却以历史的名义创作出人们早已在好莱坞电影中看过无数遍的桥段。

电影中人物的面目,不是刻板老套(如门德斯),就是模糊不清(如6位“留宿客人”),更有一些真实而充满色彩的面目,被无情地丢弃了(如薛顿);因为模式化,片子的价值观如此平白、陈旧而“主流”,缺乏反思空间。其实,真实历史和人性的复杂和丰富,一定不比一个削足适履后得到的“模式”更有趣、更动人吗?

或者,起码别用“纪录片般”的“历史观感”来包装这部娱乐片吧。对历史不该这样轻慢。

我的家乡将会记得我

在《逃离德黑兰》上映后,导演本·阿弗莱克打电话给约翰·薛顿,为影片中没有出现他和她的夫人泽娜而致歉。阿弗莱克后来说,在影片开拍前,他就充分了解薛顿的事迹了,但后来因为“长度、戏剧性和成本”而放弃薛顿这一角色。他说,他为此有一点伤心。

阿弗莱克曾说,《逃离德黑兰》已尽可能地符合历史事实。

2012年11月10日,约翰·薛顿的家乡加拿大安大略省温莎市市长宣布每年这一天为全市的“约翰·薛顿日”,以纪念33年前薛顿接纳6名“留宿客人”的正直勇敢之举。听说消息后,缠绵病榻的老人薛顿露出一个大大的微笑,说:“太好了,我的家乡将会记得我。”

薛顿一辈子为国效劳,在世时自有其不如意,到晚年作为二战老兵的他得到的医疗护理也不理想。但起码,如其子罗宾所说:“我真高兴,他在他去世前听到了这个好消息。”

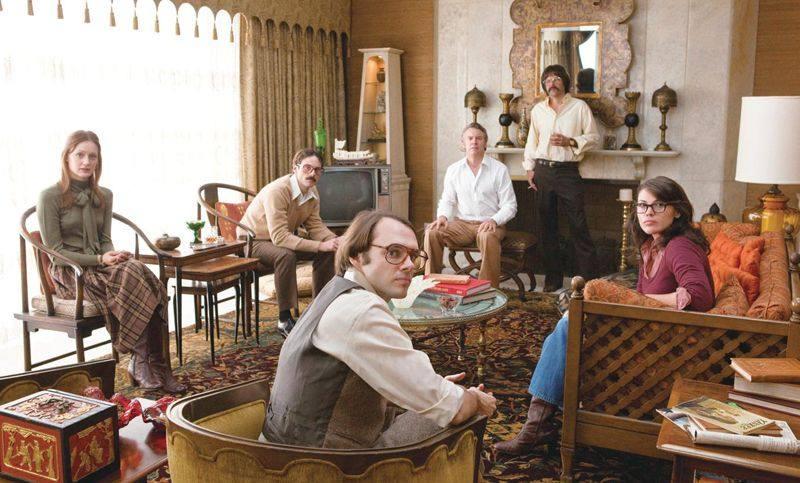

《逃离德黑兰》

外文名:《Argo》

导演:本·阿弗莱克

主演:本·阿弗莱克,约翰·古德曼

《逃离德黑兰》根据一篇为名“中情局如何依靠一部假冒的电影将美国人带离德黑兰”的杂志文章改编而成,片名“Argo”来源于当年伊朗人质危机时期的一个典故。