中国古代石窗(一)

自序

古越象山,东海一隅小邑也。斯地山顿水曲,沃壤如绣,迩来兴海洋文化,交流频繁,遂播名于远近。邑之南,渔山、花岙诸岛罗列,岩礁耸峙,碧水似镜,风光绝秀。睹观者俱称海山仙子谷,东方不老岛。信然。

邑西蒙山之东,缘溪之北,悠然一村,曰:儒雅洋。其名所来,千载未详。然则此处艮地有冈,众水会潴,土重九两,福泽绵厚。今尚存古宅百余间,殊为难得。甲辰岁正月,不佞诞于斯。少小嬉戏,幽幽巷陌,穿梭周旋,每每驻足于石窗,恋其斑驳古拙,皂赤相间,神兮秘兮,溟之中已然深锲于心田矣。

而立之年,择居钱塘。西子胜境,三秋桂子,十里荷花,宜雨宜晴,目不给赏。而心独戚戚于花月铸金之事,颓然自放,甚觉荒唐。堪以告慰者,而今由吃饭渐悟吃茶二字,素心高寄,不复为矣!

予厕身都会,熙熙攘攘,酬应日纷,忽闻乡野古宅多毁,石窗散佚,心生痛楚,发愿尽绵薄之力,一一为之立像存照。

自庚辰夏初迄丁亥春杪,予担簦七载,行程十万余里,履迹凡遍浙、皖、闽、赣诸地。四方奔走,嚼菜根之香,品米酒之醇,留连先人石窗之制,乃躬问知情贤者,披阅志书典籍,发幽探微,索隐考据,孜孜矻矻,庶几乎有所获焉。

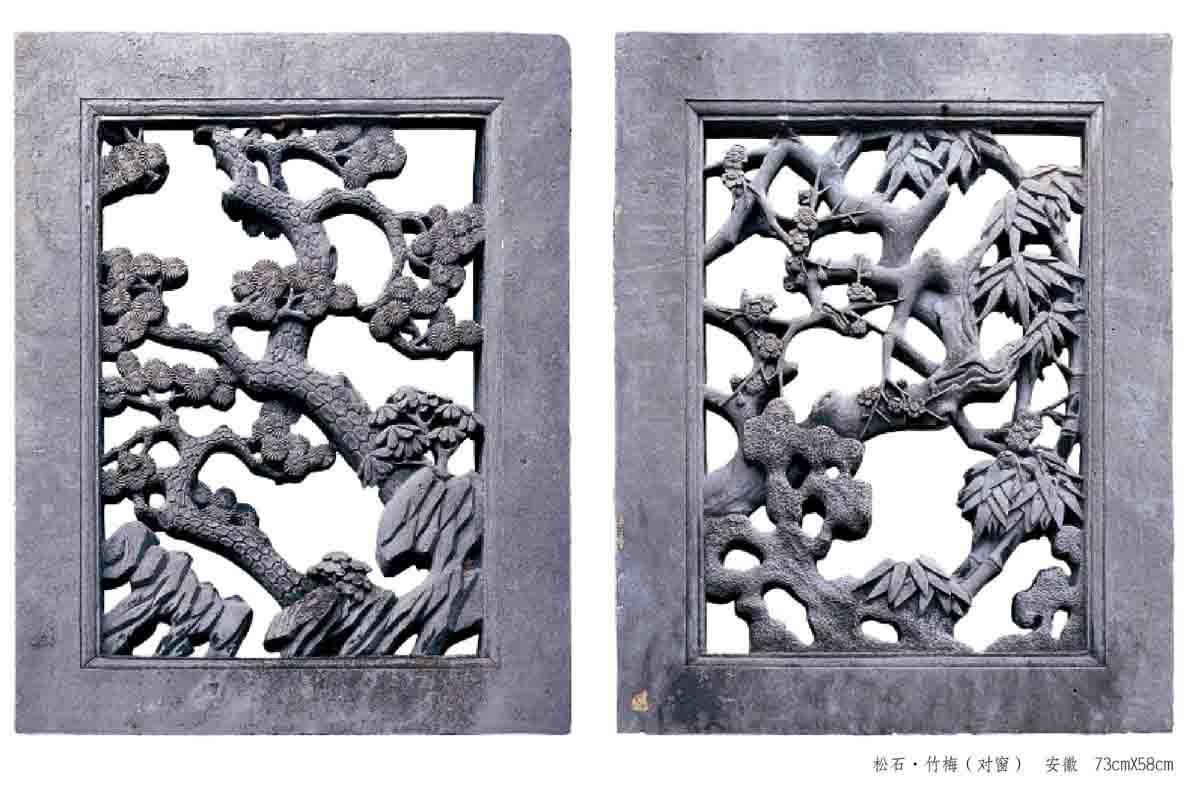

石窗者,俗呼石漏窗抑或石花窗。区区一物,市井僻巷,田野屋宇,偶或可寻,不显于人前。可贵者,其翎毛走兽,神仙八宝之属,雕镂巧饰,具士人雅致,得山林趣味,令人击节。

予性嗜艺文。百工之作,仰羡尤甚。早岁辍学,为求一饭,曾委身髹饰之技,因缘夙定。今深恐有愧古之匠工,或为湮没名姓者纪念,故不揣谫陋,战战兢兢,援笔成文,系出一片虔诚之心。倘得大人先生赐教,能不感激涕零乎?

山野之人,粗疏褦襶,不登大雅,乃胡诌数语,缀于编前。

丁亥端午后三日

快意堂主人张球谨识于西溪

窗的基本概念

两千多年前,老子在其所著《道德经》一书中,就有了这样的陈述:“凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”

户,门也;牖,即窗也。虽然,这位中华民族的先哲只是举门窗这样一个例子,借以阐述“有”和“无”的哲学命题,但从一个侧面,我们仍然可以感知先人对于建筑空间的认识,已然上升到了哲学的高度。

时光推移,两千多年后的公元2002年9月,在对浙江余杭“卞家山遗址”的发掘中,考古人员发现了距今四千余年的两具陶屋。令人欣喜的是,其中一具陶屋在屋檐上方开有四个三角型的小孔,这可以视作迄今为止在中国大陆所能见到的最古老的窗的实物模型,很有意义。

那么,不离我们视线左右的窗,究竟该如何定义和解释呢?

许慎《说文解字》:“在墙曰牖,在屋曰囱,象形,凡囱之属皆从囱(楚江切)。窗,或从穴。”

段玉裁《说文解字注》:“在墙曰牖:牖,穿壁以木为交窗也。在屋曰囱:屋在上者也。象形:此皆以交木为之,故象其交木之形。”

民国版《辞源》:“1、室内开孔,以受空气与日光者,在墙曰牖;2、在屋曰囱,灶突通气之孔也,俗曰烟囱。”

《新华字典》:“窗:chuāng(窓、窻)房屋通气透光的装置。”

另外,《集韵》里的解释简单明了:“囱,灶突也。又作通孔也。窻,助户为明。”

窗是一个象形文字,其书写并不复杂。石鼓文作 。小篆作 或 。十分形象,使人一目了然。

可见,囱是窗的本字。因此,梁思成曾经这样撰述:

“在墙上而能开阖的称牖,不能开阖而在屋上的是窗,如天窗、烟窗等。足见后来叫做窗的是古时的牖,而古时的窗不过是现在的天窗横披之类。”

岁月更替,历史发展进程中,留给人类的遗憾是注定的,然而同时惊喜也常常不期而遇。夏商周经历了一个曲折而漫长的历史发展时期,建立起了自身的文明,但是在我们十分期待的建筑领域,连断垣残壁也难以找到踪迹。在无数谜团中,我们只是找到了一些留存下来的瓦当——一些孤零零的羽毛,还有一些宫室遗址。至于窗的形象自然更是无从知晓。幸运的是,从西周的青铜器和汉代大量的明器和画像石、画像砖中,留存了上古建筑的大量丰富的信息。它们虽然只是一些建筑模型或图形,但毕竟使后人见到了门窗的具体形象,比较真实地反映了当时的原貌。我们从中看到了落地窗、上下分为两截的窗,看到了直棂格、十方格、斜方格的窗,窗棂的花样已经有了多种变化,有些甚至出乎我们的想象。

在文字方面,则有《考工记》一书。《考工记》又称《周礼·考工记》,是我国目前所能见到的年代最为久远的手工业技术文献。学术界普遍认为,《考工记》为齐国官书,主体内容编纂于春秋末期至战国初期。书中记载了大量先秦时期的手工业生产技术、营建制度和相关工艺美术资料,具有重要的文献价值。

《考工记·匠人》记载了夏、商、周三代主要是周代的都城、宫室建筑规划情况。其中,“匠人营国”一节,对夏王朝的“世室”建筑设计作了如下记述:

“夏后氏世室,堂修二七,广四修一。五室三四步,四三尺。九阶,四旁两夹窗,白盛,门堂三之二,室三之一。”

从中可见对“窗”的设置已有了规范。这在中国现存的建筑工艺文献中是年代最早的。《考工记·匠人》中的许多论述,被北宋李诫(?-1110)反复引用,其实践和思想对后世的建筑科学有着深刻而久远的影响。

至于此后歌赋中所谓“欲少留此灵琐兮”“窗牖皆有绮青琐”之类的咏唱,显然已经从审美的角度来加以赞美了。

人们总是习惯于从自身的经验出发去看问题和探讨一些东西,而这往往带有较大的局限性。即使在科学技术高度发展的今天,祖先们创造的手工文明,仍然让我们有望尘莫及之感。

即使是对门窗这样一类建筑构件的研究探讨也仍然如此。我们只抓住了我们所熟知的一,而忽略了我们未知的二和三。事实上,秦汉以降,用以制作“窗”的材料,不断丰富,除木以外,尚有竹、石、砖、铁等,都需要有专题研究来加以充实。

唐朝国力强盛,是我国封建社会发展的一个高峰,手工业文明达到了一个新的高度。都城长安建筑群规模巨大,气势宏伟。由于大兴佛教,因此各地都留下了大量的佛塔、寺庙和石窟,时至今日,仍有相当数量遗存,但是木结构建筑惟有山西五台山南禅寺和佛光寺两座大殿存世。在唐人遗存的这些地面建筑物中,我们得以见到直棂窗的实物。其中五台山南禅寺大殿的直棂窗,是在窗框间用竖向的木条左右有间距地排列成行,简洁而美观,体现了唐人的审美情趣。此外,在一些绘画中我们可以见到格扇门的形式,即下段安置木板,上段安置直棂。可见直棂窗在唐代是一种被普通使用的样式。

宋代是我国古代建筑发展史上的另一个鼎盛时期,留在地面上的建筑物也较唐代多。北宋和南宋,分别建都今日的开封和杭州,一时经济繁荣,手工作坊充斥市肆。这一时期,总结前人经验,出现了大量功能性好、审美价值高的门窗样式。除直棂窗外,集墙、门、窗功能于一体的格扇门已被广泛使用,山西朔县崇福寺就是实例。公元1100年,北宋朝廷颁布了《营造法式》一书,这是一部官府制订的有关建筑设计与施工的专著。其中,将建筑门窗列入“小木作制度”部分,样式丰富多彩,如格子门、阑槛钩窗、破子棂窗等都有详细的尺寸和式样。这是归纳、总结前人实践经验后的一种规范化、制度化、标准化,说明门窗在建筑当中已经是不可或缺的,并且是审美功能很强的一个组成部分。

明清两朝,因年代相对较近,传统门窗得以大量保存,今天我们所能见到的,十之有九乃这一时期的遗物。在封建王朝的统治下,等级制度十分森严,逾越不得,住宅的规格同样也受到限制。所谓藩王称府,官员称宅,庶人称家,皆有规制。《明史·舆服志》记载:

“一品二品厅堂五间九架……三品五品厅堂五间七架……六品至九品厅堂三间七架……庶民庐舍不过三间五架,不许用斗拱、饰彩色。”

曾经有徽州休宁县王姓富商建“三槐堂”大厅,因逾制触犯禁令而被易名为“茅厕厅”,弄得声名狼藉,十里八乡抬不起头。所以,谢肇淛在《五杂俎》中说:“余在新安,见人家多楼上架楼,未尝有无楼之屋也。计一室之居,可抵二三室,而犹无尺寸隙也。”民居格局小,又因住的人多,只能如此扩充空间。然而,正因为如此,富商们挤出了一条在小木作上动脑筋的路子,在门、窗等构件上竭尽奢丽、堂皇之能事,不惜工本。李渔所谓 “吾观今世之人,能变古法为今制者,其惟窗栏二事乎”(《闲情偶寄》)即指此也。乡土建筑中的窗,由实用而转为装饰的重点,其内涵也不断得到了丰富。

石窗的源流

距今五十万年前,人类的先祖之一“北京人”就居住在天然生成的山石洞里,并且已经能够使用石做工具。所谓“上古穴居而野处”(《易·系辞》),即指原始人的这种生活状态。到了新石器时期,先人们已经普遍使用石制的工具,并且会制作饰物和祭器,这在各地遗址出土的实物中得以证实。商周时期,已有了制作精美的石磬,宫室则以天然卵石作为柱础。

秦汉时期,石料作为主要的建筑材料之一,已被广泛应用于建筑的各个方面,如柱子、台阶、柱础和石阙等。石窗作为建筑构件已经出现,并且有自己的语言方式。如江苏贾汪白集汉墓和徐州茅村汉墓,工匠们在整块画像石上凿出典型的直棂式石窗,并且有窗框加以装饰,这种形式甚至一直延续到今天。另一种则是窗棂间凿出十余个一排的小孔,以示间隔,予人以细腻的艺术美感。

汉以降至明初的千余年间,留存至今的石窗可谓凤毛麟角,这是因为石窗只是作为建筑的一个附着物。皮之不存,毛将焉附?

好在古代的诗人们,在友朋的酬唱之间,为我们留下了对石窗的赞美。有诗为证:

奉和鲁望四明山九题·石窗

唐·皮日休

窗开自真宰,

四达见苍涯。

苔染浑成绮,

云漫便当纱。

棂中空吐月,

扉际不扃霞。

未会通何处,

应怜玉女家。

登雪窦僧家

唐·方干

登寺寻盘道,

人烟远更微。

石窗秋见海,

山霭暮侵衣。

众木随僧老,

高泉尽日飞。

谁能厌轩冕,

来此便忘机。

赠煜上人石窗

宋·姚勉

八窗本体自玲珑,

凿石为明更不同。

遮莫猕猴常应外,

直须蟾月镇当中。

诗中所言“四明山”在今浙东余姚,“雪窦寺”在今浙东奉化,迄今仍循其名。由此可见,这些诗人在借物抒怀的同时,说明了当时在浙江东部地区,石窗的普遍存在。

明清两朝,石窗的使用达到了鼎盛时期,民国后则开始走向衰落。故友符永才以房屋构建年代为依据,在上世纪九十年代初期,对浙江乡村和城镇的三百例石窗进行了统计:“它们有明中晚期九件,清初期二十一件,清中期一百十三件,清晚期七十件,民国初年三十四件,民国中晚期三十三件,民国后期至解放前夕十七件,有十三件年代无法断定。”(《民间石窗艺术》)这个结果与笔者对浙江、安徽、江西、福建四地一百例石窗的年代统计,数据比例基本上是一致的。相对而言,江西地区明代石窗的遗存比例要大一些,如抚州、景德镇等地。这是因为在农耕时代,这些地方一直是较为富庶的,并且不受沿海地区台风等自然灾害的侵袭;近二十年来,经济发展又相对滞后,客观上使大量的古代建筑得以留存至今。在乡村行走,民居中原汁原味的明代遗构并不鲜见。如抚州流坑村,现存明清传统建筑及遗址二百六十处,其中明代建筑、遗址即有十九处。

山川清淑,风气淳古。虽然历经岁月沧桑,苔痕斑驳,但当年房屋主人们礼教传家、渔樵耕读、富足安宁的生活,依然可以想见。

石窗的地域特征

人类是地理环境中最重要的组成部分,同时也是最积极、最活跃的因素。人和环境的关系,就如同鱼和水的关系。环境决定和制约人类的生存和发展,反过来,人类的生活和生产活动又不断地影响着自然环境。

因此,古人早就提出了“天人合一”的哲学思想:

“天人之际,合二为一。”(董仲舒《春秋繁露》)

“儒者则因明致诚,因诚致明,故天人合一,致学而可以成圣,得天而未始遗人。”(张载《正蒙·乾称》)

“夫地者,禀天之气以成形,而理寓其中。故或峙而为山,或流而为水,刚柔、清浊各分其体。”(晏联奎《地理求真》)

这是一种整体的、循环的人地协调的朴素地理思想。那么,对人类影响最大的莫过于居住环境,中国古代的堪舆学已经非常注重这一点。“卜其兆宅者,卜其地之美恶也,地之美者,则神灵安,子孙昌盛,若培植其根而枝叶茂。”(《阳宅十书》)这就要求,人类居住的建筑物与环境必须完全相协调,无论什么时代,作为空间艺术的建筑自然都是按照这个规律产生的。事实上,其它类型的艺术品也是按照与环境相协调的规律产生的,此所谓“桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳”(《晏子春秋》)。石窗作为传统的雕刻艺术,当然具有鲜明的地域特征。

因为地域环境的关系,石窗在全国各地的分布虽然没有木制门窗的广泛,甚至不及砖窗的普及,但在大江南北,皖、赣、浙、闽四个重点区域以外,仍然有零星发现,并且环肥燕瘦,各具特色。

北京是有着三千多年历史底蕴的古都,其建筑在中国的建筑史上自然有着举足轻重的地位。据记载,永乐皇帝朱棣为建北京城曾下旨从全国各地调集十八万户工匠,每户出一人,每隔三四年轮换一次,每年到京的各类工匠多达五万余人,修建规模可想而知。作为皇家建筑中石窗的代表,我们可以在法源寺、碧云寺和北海的三个拱形石窗上,体味雍容华贵、典雅庄重的气息。另外,在北海的另一扇花卉斜格青石窗中,则可以看到平民化的倾向。

祁县长裕川茶庄的两扇矩形石窗,可作为三晋大地的代表。晋商之长袖善舞,早已闻名于世。这两扇晋商豪宅中的石窗,材大工细,窗的上方设有窗罩,窗罩设有额枋和方框,雕刻精美,只是窗棂用的是木格子。

四川石窗可以阆中的草体文字窗和雅安、隆昌等地孝节牌坊上的花格窗为代表。其中,阆中的“福”“禄”“寿”“喜”文字窗,独字成窗,取草体和鸟虫篆之形,装饰性很强,体现了当地工匠的才智和巧思,令人过目难忘。

广西桂林北灌的“孝义可风”石牌坊,三间四柱三楼式,檐与额枋之间,透雕有三对漏窗,取灯笼式或花卉斜格式,玲珑别致,体现了寓重于轻的美学思想。

广东梅州恩元第石窗,以透雕手法刻成宝珠形状的“福在眼前”图案。富有特色的是,棂心和边框以两种颜色并且质地完全不同的石料组成,所以并不多见。

湖北山区出产石料,最有特色的石雕建筑是利川和保康等地的墓碑。其巨大的形制、复杂的形式,令人感叹“薄生厚死”的习俗。建于清同治五年(1866)的成永高夫妇墓,占地百余平米,可看作是一座土家族石雕博物馆。立于墓前的正碑,高五米多,四柱三层,底层的两个石窗,边框与棂心之间以花卉结子相连接,棂心作斜格状,十分雅致,体现了子孙的孝心和工匠对墓主人的敬意。

“老龙听法,顽石点头。”慧由心生,性因知成;阿炳仙去,二泉犹存。无锡华孝子祠的一对璧合金钱窗,线条落落大方,体现着人文精神,可视为江苏石窗之“硕果仅存”者。

山东乃孔孟之乡,“一山一水一圣人”,使人夫复何言?烟台天后宫双龙戏珠石窗,取寓圆满之意的月窗式,百余年来,善男信女虔诚供养,香烟缭绕,充满祥瑞之气。工艺样式,与泉州天后宫一脉相承。