罗伯特·卡帕 台儿庄战地采访

李海流

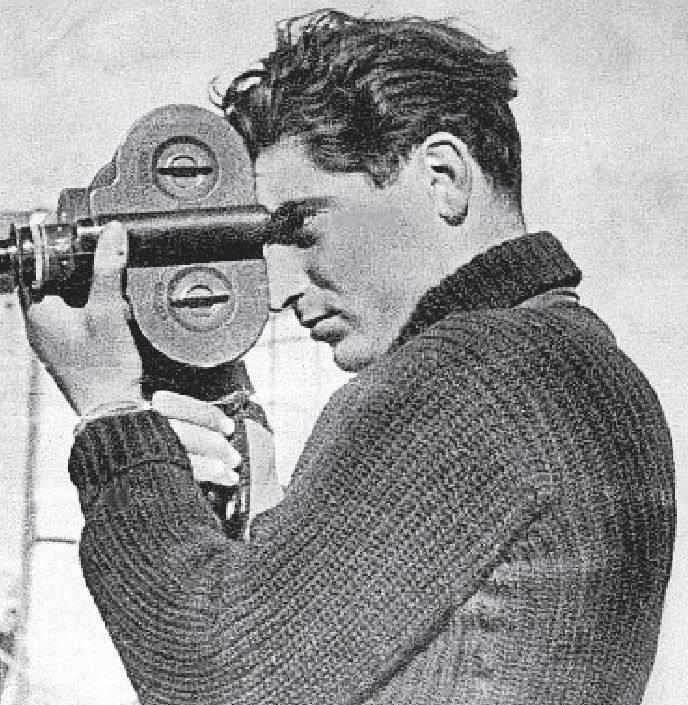

台儿庄大战期间,著名战地摄影记者罗伯特·卡帕(Robert Capa)冒着生命危险用相机记录台儿庄战役的惨烈,拍摄了一百多张揭露日本侵略军罪行的照片在美国《生活》杂志刊发,并撰文说:“历史上作为转折点的小城的名字有很多,滑铁卢、葛底斯堡、凡尔登……今天又增加了一个新的名字——台儿庄。一个小得不能再小的城镇,一个京杭大运河经过的城镇,一次胜利已使它成为中国最知名的村庄。”

1938年4月7日,由国民党著名将领李宗仁所指挥的台儿庄大战,在全国人民的大力支持下,经过第五战区广大爱国官兵的浴血奋战,终于取得了胜利。台儿庄也因此名扬世界,被誉为“中华民族扬威不屈之地”。今天,这场史诗般壮烈英勇的鏖战已经整整过去了75年,让我们回溯历史,追记罗伯特·卡帕当年千里迢迢来到中国并亲赴台儿庄战地采访的往事。

为了“两个人”的夙愿来到中国

“如果你拍得不够好,那是因为你离得不够近。”罗伯特·卡帕这样说,这位“历史上最伟大的战地摄影记者”几乎就是战地记者的代名词。罗伯特·卡帕,1913年10月22日出生于奥匈帝国时期布达佩斯的一个犹太家庭,原名安德烈·弗里德曼,18岁时离开了家乡到德国谋生,并找到了一份给一个柏林照片代理商当暗房学徒的工作。希特勒上台时,他同他的波兰未婚妻—德籍女摄影家葛尔德·达娜(下文简称“达娜”)到了巴黎,在那里的自由新闻撰稿业中找到一席之位。在巴黎,弗里德曼和达娜想出了一个点子:由弗里德曼来拍摄照片,让达娜把照片卖出去,但是稿费却寄给一个实际上不存在的人—“罗伯特·卡帕”。利用罗伯特·卡帕(下文简称“卡帕”)这个华丽的名字,每幅照片都卖到了150法郎甚至更多,这是当时普通市价的三倍。这个秘密很快被《Vue》杂志的编辑路西安·渥吉尔发现了,但他不仅不介意,还把卡帕和达娜派往西班牙,在那里卡帕拍摄到了那张让他一夜成名的照片—一个垂死挣扎的西班牙士兵。但也是在这次任务中,他的未婚妻达娜不幸离世。悲痛打击下的卡帕意志消沉,整日用酒精来麻醉自己的神经,醉生梦死。与此同时,中国大地上正燃起了全面抗日战争的烽火。

中国的抗日战火触动了匈牙利纪录片大师尤里斯·伊文思(下文简称“伊文思”)的神经,他筹划拍摄一部反映中国抗战的影片,也就是后来轰动一时的《四万万人民》。伊文思邀请卡帕加入《四万万人民》摄制组,负责“拍摄一些静态的照片,并担任助理摄影师(纪录片摄影师)”。其实,卡帕在得知中国抗日战争自七七事变起全面爆发后,就有了和达娜来中国采访的想法,但未及成行,达娜就殒命西班牙内战,卡帕可以说是带着两个人的愿望来到中国的。卡帕随身携带的钱包里放着一张达娜的照片,时常拿出来向别人介绍说,这是我的“费昂赛”(未婚妻),只是从没有说起过她已经去世。

1938年初,卡帕和纪录片摄影师约翰·费恩豪特(以下简称“费恩豪特”)从法国坐邮轮来到中国,开始了他8个多月的中国之行。

武汉会见蒋介石和宋美龄

1938年1月21日,卡帕和费恩豪特从法国马赛登上了“阿米拉”号邮轮,驶往香港。导演伊文思在爱国华侨的资助下,受美国当代历史电影公司的委派,从美国洛杉矶乘飞机到香港。这三个人,是伊文思中国抗战纪录片摄制组的全部成员。虽然人员已经如此精简,但伊文思拉来的资金仍不够用。于是,卡帕在为摄制组工作的同时,还要为美国《生活》杂志拍摄新闻照片,由《生活》杂志负担他的旅费。

2月16日,邮轮抵达香港,卡帕和费恩豪特与伊文思会合后采访了宋庆龄,随即乘飞机前往武汉。这时的中国,在抗日战场上刚刚经历了一系列的惨败——七七事变北平沦陷,八一三事变上海失守,年底南京落入敌手,日军进行了一场惨绝人寰的大屠杀……国民政府已经迁都重庆,在大转移的过程中,武汉因为“九省通衢”的战略位置,成为战时陪都。

以伊文思为首的摄制组在向国民政府新闻局报告了拍摄计划后,得到了一个和蒋介石夫妇共进下午茶的机会。通过这次会面,这部即将拍摄的抗战纪录片《四万万人民》成了宋美龄亲自过问的“宣传项目”,她给伊文思指派了蒋介石特勤总管黄仁霖做联络人,为其提供协助。但由于当时的抗战形势以及中美关系,使宋美龄对伊文思一行心存戒备,放心不下,所以黄仁霖给他们提供的不只是协助,他还要审查拍摄剧本,所有的拍摄内容只有得到宋美龄允许才能获得批准,而摄制组的行程也被限定在汉口范围内。即便在汉口,他们始终被监视和跟踪,整整四个星期,伊文思的拍摄毫无进展。经过一个多月同国民党军事委员会的周旋之后,摄制组终于获准前往台儿庄前线取景拍摄。

血与火的台儿庄前线采访

4月1日,卡帕一行从武汉动身前往中国抗战的最前线,也是当时战斗最为激烈的地方——台儿庄。此时,中国军队和日本侵略者已经在台儿庄地区鏖战了半个月。

为了顺利完成台儿庄前线的拍摄任务,摄制组在武汉出发时已扩充到7人,伊文思、卡帕和费恩豪特是摄制组固定成员,他们还聘请了两个中国人做助理和脚夫,另外两个人则是黄仁霖派来的,一个是对拍摄内容进行审查的杜将军(未具全名),另一个人姓黄,原本说是中国某电影公司的工作人员,来协助拍摄,结果到达火车站时,这位“黄先生”变成了身着军装的“黄上校”——又是一位审查官。摄制组从武汉乘火车到达郑州,在那里他们遇到了更多的记者,其中有在武汉就与卡帕熟识了的美国合众社记者伊斯雷尔·爱泼斯坦、《芝加哥论坛报》记者斯蒂尔等,这些人后来也参与了纪录片的拍摄。

4月3日早晨6点,摄制组到达徐州火车站。一下火车,他们首先看到的是站台上躺着4个濒临死亡的平民,伊文思的摄影机对着这些在死亡线上挣扎的人,拍摄了到达徐州后的第一段胶片。

当天下午,摄制组见到了正在指挥徐州会战的李宗仁。大战正在进行,李宗仁只给了一个小时的采访时间,他在桌子上勾画了一幅草图,为摄制组介绍战局,卡帕掌镜拍摄了这段影片。伊文思说卡帕拍下了这场战争中难得的镜头,“很显然,我们到的正是时候,中国军队包围了日本人。在中国历史上第一次,它的军队是团结的”。

当晚,摄制组再次乘上火车,继续向台儿庄进发。沿途皆是源源不断开往前线的中国军队。为防止日本侵略军轰炸,火车灯光全部关闭,在一片漆黑中隆隆行进。4月4日清晨,他们到达了设在台儿庄南部杨家楼村的前敌指挥部,中国军队的前线指挥官孙连仲接待了他们。孙连仲对他们说,日军的装备和训练都强于中国军队,但到了巷战,大炮不如手榴弹有效,手榴弹没有大刀有效,我的制胜之法只有贴身肉搏。

4月5日,摄制组采访到一线士兵,在一处火炮阵地,中国火炮观察手把瞄准望远镜借给卡帕,让他看到了几公里外的日军阵地。中国炮兵甚至为摄制组拍摄而进行了一次炮击,对面的日军阵地冒起浓烟,只可惜距离太远,没能拍摄到。炮兵观察所却在这时招致了日军的报复性炮击,卡帕等人赶忙转移到一个旧谷仓里。

第二天,作为助理摄影师,他领教了第一次教训。伊文斯写道:“监察官杜将军郑重其事地说,禁止拍摄大炮的特写镜头,这简直就是胡扯,那是一种1933年制造的德国火炮,谁都知道这种火炮。”卡帕很快便学会了他的第一句中国话:bu yao kan——“不要看”!为了保持画面的自然,拍摄对象要尽可能地不看镜头,卡帕等人就“现学现卖”,在摄影机旁用中文说“不要看”!

用相机记录台儿庄战场

4月7日早晨6点,卡帕醒来的时候,一位中国军官兴高采烈地来到摄制组的驻地,告诉他们“我们把台儿庄打下来了”!而伊文思等人对这条好消息的反应却是“几乎要疯了”!特别是卡帕,几乎是懊恼地看着手舞足蹈的中国军官——他还没有拍到一个真正的战斗场面,战斗却结束了!

中国军队已经占领了台儿庄,伊文思的摄制组错过了日军溃败的景象和中国人在这场战争中的第一次胜利的情景。此时,卡帕等人能做的只有尽快赶到台儿庄去弥补一些镜头。可是搭载他们的卡车直到中午才被派来,摄制组成员们只能用多数人听不懂的法语发一顿牢骚。到了城郊,一架日本飞机出现在天边,正朝他们前进的方向飞来,他们在“一处坟墓一样的小沙堆后面躲了起来”。“我们趴在地面上”,伊文斯写道,“四张脸都面部朝下,这样,日本飞行员就看不出本来很容易辨认的面部肤色了”。

当他们进入台儿庄时,呈现在眼前的已经是一片废墟。城墙上满是炸坑和弹孔,墙根处的树木没有一片叶子,树皮也被弹片剥落,光秃秃的枝桠伸向天空,像一双双死人的手。城内没有一间房子是完整的,一座教堂的门上挂着牌子,上面用英文写着“教堂,请勿骚扰”,而门后的建筑已经变成了一地的碎砖。

卡帕拍摄了站在台儿庄城墙上的中国士兵,以此标志中国军队的胜利,但更多的画面上,记录的是战争带给人们的苦难。卡帕看到一位妇女独自坐在一片瓦砾和碎木板旁,沉默地枯坐着,他将其拍成了照片,伊文思的纪录片也拍摄了这幅画面。随后询问她为什么会在这里,她说:“这是我家,现在什么都没有了。”三个老人在一个墙角挤成一团,呆呆地注视着眼前一个孩子的尸体,那可能是他们的亲人。当摄影机对着他们的时候,他们忽然捂着脸惊叫起来,误认为是火炮。因为摄影机看上去像一个黑乎乎的武器,端着它的费恩豪特,此时头上正戴着在废墟中找到的一个纪念品——一顶日军钢盔。

摄制组在台儿庄战后的废墟上拍摄,卡帕每到一处都不停地按下快门。在泰山庙前,一位老人正在炸裂的磨盘前走过,远处的房屋已经是残垣断壁,泰山庙似乎保留得比较完整。从现在已知的卡帕在台儿庄拍摄的一百多幅照片和纪录片《四万万人民》中,我们可以清楚地看到战后的台儿庄内一派残垣断壁的景象:有几处房屋余烬未熄,脚下都是尸体、瓦砾、弹片和炮弹壳,地上血流成河,半烧焦的木片和散乱的电线挡住去路。从西门举目四望,可以看到城门外到处尸横遍野,多处日军的焚尸堆余烟未尽,所有房屋无不壁穿顶破,箱柜残败,阒无一人,历经400年繁荣的运河小镇台儿庄彻底被毁于密集的炮火中。

在摄制组返回杨家楼驻地的那天晚上,卡帕和伊文斯的情绪都不高,他们两个人坐下来思考前线到底转移到哪里去了。“在黑夜里,我们听到远处的丘陵地带有隆隆的炮声”,伊文斯写道,“那就如同厚毯发出的有规律的击打声,人发烧的时候会听到这类的声音。里面夹有锣声,又混杂着机关枪的声音……之后是长时间的沉寂。在我们身边的青青的短茬玉米地里,气喘吁吁的士兵快步跑过,形成一条不间断的长线,他们要去抢夺前面的重武器。但是,不准我们一同前往。”

4月8日,目睹了台儿庄大战后的卡帕送走了他拍摄的胶卷,并通过特快客机送往美国《生活》杂志。5月23日的美国《生活》杂志这样报道了台儿庄大捷:“历史上作为转折点的小城的名字有很多——滑铁卢、葛底斯堡、凡尔登……今天又增加了一个新的名字—台儿庄……一次胜利使台儿庄成为中国最知名的村庄。”同时刊发了大量卡帕在台儿庄拍摄的照片,并说卡帕是在4月6日夜里报道了这场战斗。事实上,4月6日的夜里,卡帕是在杨家楼指挥部附近的一个谷仓里,在远处传来的隆隆炮声中酣然大睡。

此后的几天里,他们不断地向杜将军和其他中国军官申请,得到的答复冠冕堂皇又不容反驳——“你们是贵客,我们不能让客人遇到危险。”摄制组只能又连续几次前往台儿庄,补充拍摄他们需要的素材。

4月11日,他们找到了几匹马,替换了一直乘坐的卡车。这让他们的拍摄有了几分自由度。一行人骑马出城,前往拍摄一位受伤的中国农民和他的家人。天黑的时候,他们飞奔回城,摄影机在背后跳跃不停,骑在马上的卡帕终于找回了他的热情豪迈。他总是打马飞奔,脱离开摄制组的队伍,有时又忽然出现,冲着伊文思等人大声喊叫着口号,把自己当成席卷欧亚大陆的成吉思汗骑兵。伊文思虽然嘴上嘲笑卡帕,矮胖的身子骑着矮胖的小马,看上去像堂吉诃德的仆人桑乔,但是仍为卡帕的变化高兴,因为“他终于开始了生命的第二次奔跑”。

他们在台儿庄大捷后到战场上去拍摄的想法最终没能如愿。4月19日,卡帕和伊文思等人只能从徐州返回武汉,此后他们又到八路军驻武汉办事处采访了周恩来,后来又拍摄了黄河决口,武汉保卫战等。10月,卡帕离开中国后又辗转前往西班牙,在那里完成了他职业生涯中最痛心的报道——西班牙人民阵线的失败。不久之后,第二次世界大战全面爆发,卡帕的身影出现在北非、意大利、法国……一次次地用生命做赌注,去换取相机里的一格格底片。他跟着盟军士兵第一批登陆诺曼底,他在西西里岛和美国空降兵一起从天而降……幸运的卡帕毫发无损地拍完了第二次世界大战,原想在第二次世界大战之后做一个“失业的战地摄影师”,但战争并没有停止,卡帕没能如愿“失业”,又投身到越南战场。悲剧发生在1954年5月25日,卡帕在越南采访第一次印支战争时,为了拍照误入雷区,踩中地雷而被炸身亡。地雷炸响的一瞬间,卡帕还不忘按下快门,留下了一张《卡帕眼中最后的世界》,从此成为新闻史和摄影史上永久的传奇。

——忆台儿庄大捷