参悟开生面 圆融作典型

曹淦源

八大山人生平与艺术都极富神秘色彩,是中国历史上最瞩目的艺术家之一。关于他的书法,清代文人撰写其传略曾有评述,如邵长蘅云:“山人工书法,行楷学大令、鲁公,能自成家,狂草颇怪伟。”龙科宝云:“山人书法尤精,少时能悬腕作米家小楷,其行草深得董华亭意,今不复然。”陈鼎云:“至于书法,则胎骨于晋魏矣。”以上为人熟知的数则资料,文字都十分简略。近几十年学界对八大山人资料之收集、考证和研究渐趋全面,但论及书法的文章极少。本文试从书法艺术自身发展的规律和广阔的文化背景中摄取一个新视角,探讨八大山人书迹的特征和演变。

以目前所见的传世有纪年的八大山人书法作品(包括画上题款)为对象,从书法的结体、用笔、布局和风格等方面分析,大致可分为:师承、参悟、圆融三个阶段。

(一)师承—转益多师

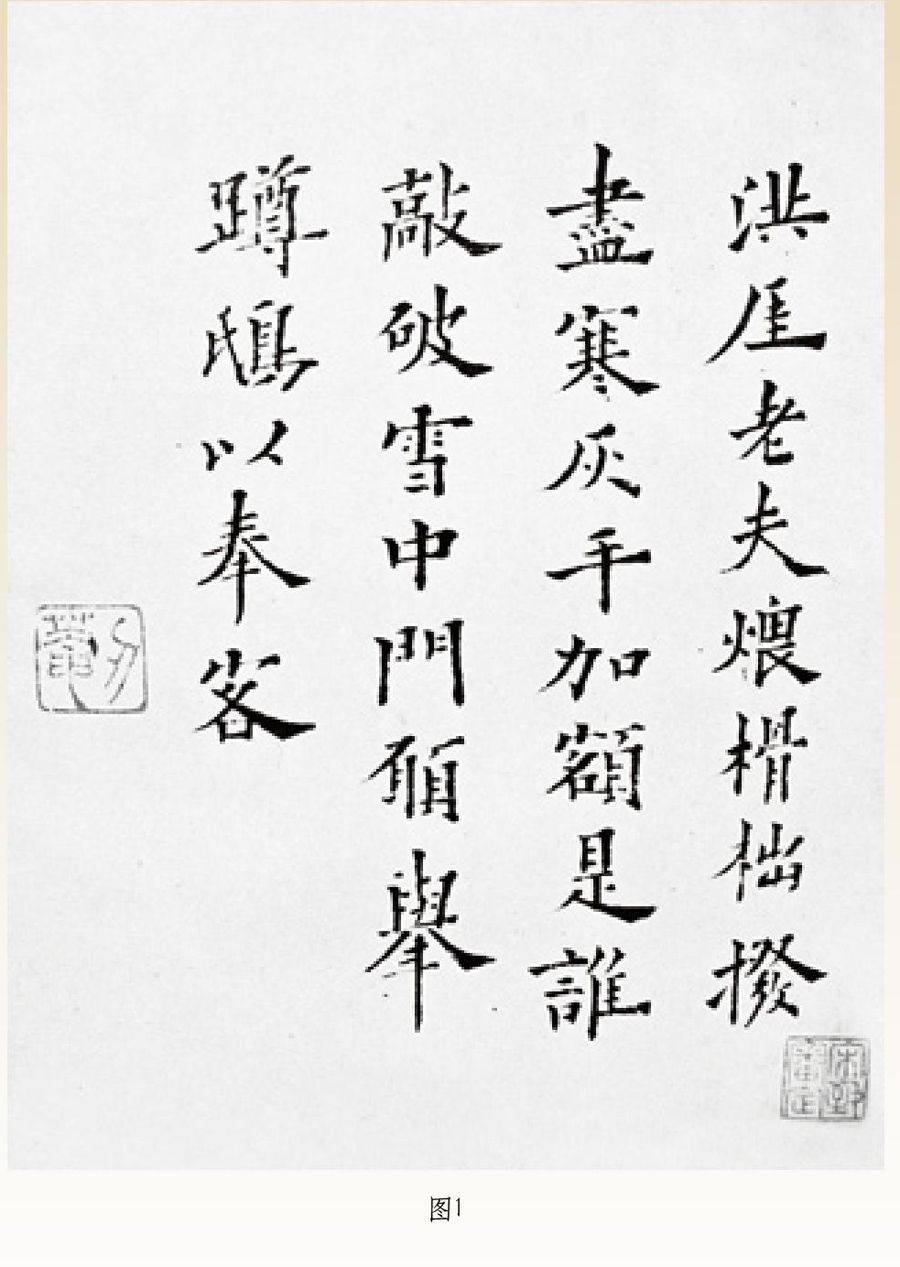

《传綮写生册》十五开,题款“己亥(1659年)十二月”,山人34岁。题款有楷书、隶书、章草等。其一楷书(图1)从欧阳通《道因法师碑》出,结体紧凑、森严,用笔峻挺刚健,特别是竖画上端升高,长横左右伸长,收笔时有向上挑起,犹存隶意。《墨花图卷》(北京故宫博物院藏)题款“丙午(1666年)十二月”,山人41岁。画中有五则行书题识(图2),均为董其昌书风,隽逸秀润。《梅花图册》之一(图3)题款“丁巳(1677年)重九”,山人52岁。画上自题七绝诗:“三十年来处士家”有黄山谷兼沈周笔意。同册后副页(图4)自题行书五绝:“众壑窅无人”,董书风貌更为娴熟,几可乱真。《个山小像》(江西八大山人纪念馆藏)自题有六处。书于甲寅(1674年)至戊午(1678年),有篆、隶、章草、楷、行五种字体。隶书,方形,笔画瘦劲,捺画波磔有力,明代隶书特征;楷书,欧体风貌;行书,甲寅年题两则董体,戊午年题两则,如(图5)“生在曹洞临溪有”似黄体,细审之乃沈周笔意。

以上山人在师承时期的书法特征是:第一,临摹功底深厚,师法谁家则酷似谁家。第二,同一时期掌握着多种字体,行、楷书有多家的法度。转益多师,兼容并蓄。第三,山人的行草均为董体,从这种书体出现的时间长和书写行草易流露出个人的本来风貌分析,山人“临池学书,池有尽黑”,执着专注,用志不分,乃凝于神,在董体上用功最勤、最深。

(二)演变—参悟《楞严》

《古梅图》(图6,北京故宫博物院藏),山人在画上有三则题跋,第二首跋有:“壬小春”,从书风和画格分析,应是“壬戌(1682年)”,山人57岁。第一首为楷书,已不是结体严谨的欧体,而是撇捺放射开张,似在融入黄山谷或沈周笔意。第二首为行书,也不是前期纯熟的董体,从转折奇拗的形态特征看似有黄道周的笔意,如“瘦”、“与”、“如何”、“采薇”等字。第三首的字距小,行距大,转折更为险峭,顿挫更为有力,如“妙”、“剑器”、“商量”、“千点”、“墨花”以及“驴”字款,黄道周笔意更浓厚些。《酒德颂》行书长卷(图7,上海博物馆藏),署“仿山谷老人书,驴。”未纪年,“驴”字与图6的相近,应是山人57岁前后之作。此书并非刻意摹仿,结体用笔融入山谷体中又出己意。《个山杂画册》(图8)题款有“甲子(1684年)春正”,山人59岁。延续《古梅图》第三首诗的书风,如两处的“为”字结体、用笔完全相同。字体大小参差也一致。《卢鸿诗册》(图9,北京故宫博物院藏)题款有“丙寅(1686年)立秋”,山人61岁。此书结体较松散,字形拉长,转折由方变圆,且圆弧形的空间加大,如“兮”字的长竖钩,“色”字的竖弯钩,“翠”字上的“羽”,“景涵”两字的弧形空间都很突出。其二退笔藏锋用笔,笔画圆劲。从《卢鸿诗册》开始的结体、用笔似乎又吸收了王宠的书风特征,这是山人书艺的重要转折期。《瓜月图》(图10)画上题款“己巳(1689年)闰之八月”,山人64岁。结体奇特,其实与《卢鸿诗册》一脉相承,如“西”、“圆”字的圆弧形大空间,用笔遒劲而圆浑,已初露个人书法风貌。还有《花果鸟虫册》题款有“壬申(1692年)之夏五月”,山人67岁。其中一朵花上之“涉事”(图11),书于“癸酉(1693年)之冬”的草书“时惕乾称”横披(图12,江西博物馆藏)。到此时,山人在广博临习的经历中,删繁就简,凝聚融合。首先在结体方面,强化典型特点,使之奇伟醒目,特别是转折时都与上面笔画粘连,再加大圆弧空间,形成虚实、疏密的强烈对比。其二,退笔中锋用笔,化拗折为圆浑,笔画苍劲似“折钗股”,如“事”字用笔转动变化产生线条立体效果。《行书联》(图13,广州美术馆藏)与上两图相似,包含有以上两个特征,应是同一时期的佳作。此时山人典型的书风已初步形成。

从以上墨迹可以看出八大山人书法演变的历程是:第一,从临摹谁家像谁家到似是而非的风貌。先前撷取欧、董、黄等书体特征逐渐蜕变殆尽。第二,从诸体皆擅到精于行书一体。多种风貌割舍、提炼逐渐融汇成个人书法风格:结体有疏密对比明显,务求险奇,用笔由方折峻拔改为圆劲流转。这是艺术风格形成之际的剧烈震荡,饱含着痛苦的取舍与选择,艰辛的探索与追求。那么,八大山人凭借什么智慧和力量,驱使其书风演变,如何演变?这是个饶有意味的问题。

第一,山人曾是佛理精深的禅师。我们先回顾山人遁入空门的修炼历程。据子豆辑《八大山人年谱》(简稿)和王方宇《八大山人作品的分期问题》(以下简称《分期》)之“生平事迹的分期”。顺治五年(1648年),山人28岁,在进贤灯社,皈依颖学弘敏禅师。康熙十九年(1680年),山人55岁,焚浮屠服,还俗。王方宇认为,山人遁入山林,多半也不是虔诚的信奉佛法,可能是逃避迫害的成分居多。他之所以成为“禅林拔萃之器”能“竖拂称宗师”,可能不是信仰坚定,道法高超,而是他的佛学造诣精深,受人尊敬。在《个山小像》上山人自题的内容,可以深知他学识渊博、多才多艺、悟觉颖慧,对禅宗经典以及各大禅师事迹了如指掌,信笔拈来禅宗词汇,行文流畅,是道高德隆的禅师。张庚《国朝画征录》云:“而八大山人固高僧,尝持《八大人觉经》,因以为号。”《八大人觉经》云:“如此八事,乃是诸佛菩萨大人之所觉悟,精进行道,慈悲修慧。”在研习书画过程中,山人用禅家的妙谛来领悟变通、常行精进也是自然而然的。

第二,山人涉笔书画最着重师承董其昌。董氏是在有选择地博取众长,要适合自己的笔意。另一方面从精神境界分析,董氏已悟禅家主旨,指示人人自身本来具有的心性,彻见心性即可成佛,不必要繁琐的经典,甚至呵佛骂祖,那笔下又何必斤斤于二王、欧虞呢?这两方面山人与董氏心心相印。山人有一颗“八还”朱文印(图14)可以为证,此印经常钤于书画作品上,其内涵即从董氏之语出。据王方宇《分期》研究,“八还”印出现在书画上的年代是在甲子(1684年)前后至甲戌(1694年),与山人参禅妙悟书风之变,跳出前人窠臼的时期相吻合。董氏与山人之间拈花微笑,都是心灵有一种神秘的直觉—顿悟。这也正是董氏和山人共同的特征变化。

第三,终日勤于书画之修炼。学书参禅是原于内心的理解、观照,然禅必深造而后能悟,书法虽悟仍须深造磨练,就像诗家参禅后还要获得形象思维诉之语言一样,书家还要濡墨染翰出之于文字的章法、结体、笔画等。山人数十年黄卷青灯的禅林修炼的终极目标还是书画艺术。山人遍临晋唐宋元诸家法帖之外,还临摹甚至考释过《古鼓文》(图15,南京博物院藏),可见深研之程度。他的行草从转折棱角锐变成圆浑,笔画线条粗细较均匀,应是吸收了《石鼓》的特征。另一方面,山人多次在题跋中提到书画之间的关系,如“昔吴道元学书于张颠……可知画法兼之书法”,“画法董北苑已,更临北海书一段于后,以示书法兼之画法”。山人的大写意画与其书法又密不可分。如山人65岁画的《快雪时晴图》(图16)钩画松树枝干和石块的轮廓线,不论线之长短,都将书与画融而和之。因此,可以说,山人此时已将写意画的意趣、逸气渗入其书法中,催化了书风的转变。总之,在这段时间山人以“八还”参悟,作品进一步升华。

(三)风貌—圆成新境

如果说山人“参悟”的后期书风已形成,标志着成熟,那么,随着“八还”修炼,山人的艺术渐入佳境,升华到圆成。

《法书册》(美国翁万戈藏)题跋:“壬午(1702年)”,山人71岁。此时山人人书俱老,风貌已成。初观临诸家法帖,似乎都出山人之意,细察之,如“临米南宫”(图17-1)中“则”字之竖钩,“恶”字下的“心”字,后一个“为”字的横折竖钩,都有意吸收米字的姿致。“临倪元镇”(图17-2)结体方扁,用笔瘦劲,含有隶意,有倪瓒古淡风骨。“临僧怀素”(图17-3)笔势超迈,圆劲飞动,得素师神韵。山人晚年多次书写《临河序》,小见于册页,大有202厘米的长轴(广州美术馆藏),与唐代诸名家临摹的《兰亭序》迥别,文句也作减省。此乃山人去《兰亭》之媚姿,取晋人之气度。

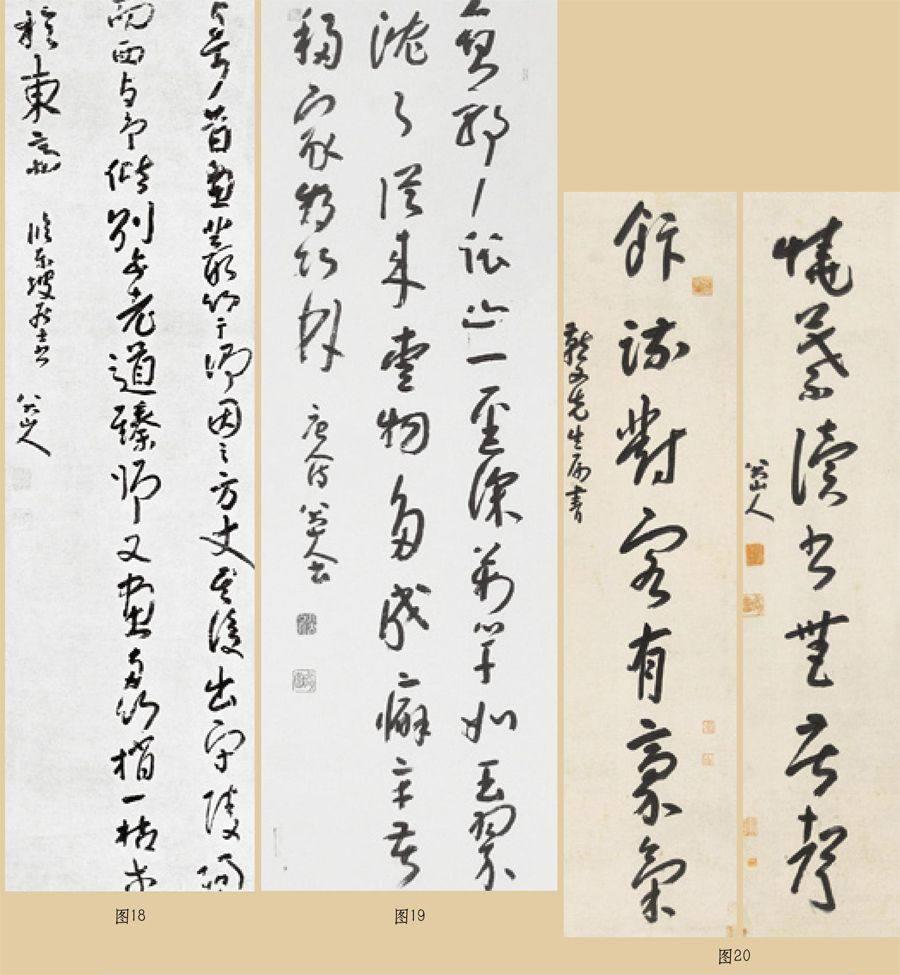

《行书》(图18,江西博物馆藏)与《行书》(图19,天津博物馆藏),仍留存转折处圆弧形的大空间特征。如图18的“净”、“守”、“师”、“画”等字,图19的“万”、“翠”等字,山人以简入妙,减少笔画的缠绕纽结,字断意连,左右映带,消磨了早期的太露芒角。用秃锋断画,内敛迟留的涩势,产生笔墨的凝重与沉静,消除了躁动与火气。如图18的“师”、“画”两字,图19的“成癖”、“移家”四字,一般行草书中都是一笔画连接而成,而山人都断为数笔,这样就更加强化了结体的圆转松厚,笔墨的圆劲苍老,意态的圆融静穆。脱尽尘俗、大燥,绚烂已归平淡。《楞严经》云:“发意圆成一切众生无量功德。”《行书联》(图20,台北故宫博物院藏)已进入成就圆满之化境。

八大山人晚年在册页(图21,美国翁万戈藏)上曾留下一格言:“气象高旷而不入疏狂,心思缜密而不流琐屑,趣味冲淡而不近偏枯,操守严明而不伤激烈。”传奇的生活经历、不懈的上下求索和慧心的宗教参悟融入到深邃的艺术境界中,是他独步艺坛的缘故吧。

(责编:李禹默)

——记董氏膏方微商爱心团队