乡村小提琴

王硕男

30年前,我的表弟徐胜前,在乡亲们锣鼓铿锵声中,披红戴花,成为一名光荣的解放军战士。

这在当时的农村,是一件决定命运转机、鱼跃龙门的大喜事!乡亲们盼望着表弟在那遥远而充满美丽风情的新疆能够大显身手,混个一官半职,为父老乡亲增光添彩。

时光如流。三年后的一个傍晚,还没等乡亲们缓过神来,表弟居然回乡探亲了。

表弟比起当兵前显然壮实多了,一身戎装显得很是威武。他时不时夹一句“官话”,不停地给乡亲们递烟问好。细心的人却在打量表弟的衣兜,似乎满生狐疑,怎么小伙还是穿着两个兜的上衣?这意味着表弟还不是干部,只有干部才有四个兜,这是常识。如果不是干部,那就意味着还要复员,转个圈圈还是回家捏泥巴。与其这样,何必当初,岂不是白白玩了几年吗?乡亲们一边吃着糖,一边暗暗思量着小伙子不可预测的未来。

表弟探亲假只有15天,很快就要归队了,临行前的晚上,他单独和我坐了很久。我们是童年的朋友,可以无话不谈。他很沮丧地告诉我,父老乡亲对他的期望值很高,希望他长出息,能在部队提个干什么的,心情可以理解,然而事实很难,这次探亲归队后,下半年就卷铺盖复员了,他压力好大,也很苦闷。

表弟要回部队了,乡亲们照例来送行。依然是千叮咛,万嘱咐,鼓励他好好表现,干出点名堂来。只有我心里清楚,表弟很快就要回来,所不同的是,他将以复员军人的身份,回到乡亲们中间,做一个普通农民。

年底的时候,表弟果真回来了。当然,伴随他的还有一件乡亲们十分陌生的东西——一把琥珀色的小提琴。对表弟的到来,乡亲们似乎失去了往日的兴奋和热忱,正如一个离奇的故事讲完了,也就不再有迫切听下去的悬念。

每当夜幕降临,表弟就会拿出心爱的小提琴,抵在胸骨和左肩之间,偏起脑壳,拉上几段曲子。开始的时候,乡亲们颇感好奇,夸他二胡还可以放在肩上拉。原来村里人没见过,误把小提琴当成二胡了。他入伍时和入伍期间在村子里的礼遇曾经风光无限,被乡亲们视为上宾,纷纷都请他喝酒,而且争先恐后,其中最为典型的是村东头的黄老汉和陈祥叔当年因为请表弟吃饭“撞车”还吵了一架,至今还留下芥蒂。过了一阵子,人们习以为常,甚至听着就烦。曲高和寡,没有知音,再优美的琴曲,也不会被人欣赏。

表弟精神上虽然感到很失落,但骨子里却透着孤傲。他高中毕业后入伍当兵,又复员回乡当农民,毕竟不是简单的重复。他的气质、观念、视野和生活方式等等已经有了深刻的变化,他与乡亲们已经有着明显的不同,甚至有点鹤立鸡群之感。想到这些,他就多了一份自信,而且仿佛增添了一种影响世俗生活的力量。

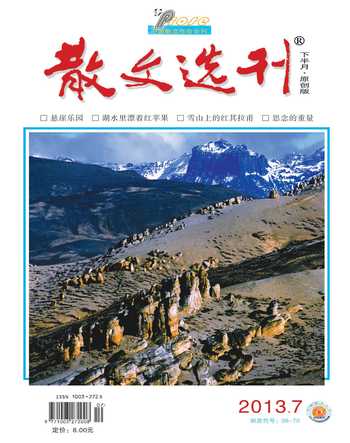

农闲或傍晚时分,小院里依旧琴声悠扬。他偏起脑壳,眯缝着双眼的神情,随着时而激越奔放,时而曼妙舒缓的旋律而变化,看上去十分忘情而迷醉,那“手挥五弦,目送归鸿”的做派优雅而高贵。琴声仿佛又把他带到了曾经战斗过的美丽新疆,在那坦荡无垠的原野上,洁白的云朵追逐着成群的牛羊,漂亮的维吾尔族姑娘在碧蓝的天空下歌舞翩跹……琴声多么美妙,它使我们的心灵飞翔,把我们带到想要去的地方。

遗憾的是,音乐和琴声在焦头烂额的生活里,只能是一种点缀。一个庄稼人的内心里更多的是歉收年景的惶恐,是年关在即入不敷出的惊惧。表弟婚后,在他美妙的琴声伴奏下,陆续生养了三个儿女,随着负担的越来越重,琴声也日渐稀少。

一天早晨,表弟一觉醒来,摸出他心爱的小提琴,端详良久,支吾了几句后,便举过头顶发狠一摔——“咣当”一声,摔了个粉碎!

现实生活是严峻的,也是矛盾的。表弟心比天高,期望以自己坚执的志趣去叩应生活的和弦,去领纳生命沟通流转的神妙喜悦,然而由于生活中缺乏相契的性情和理解的基础,他的内心就注定要孤独万分,仰天长叹了。

表弟最终接受了现实,他被生活打磨得和所有村民一样没有区别,从言谈举止到思维模式,都有着惊人的相似。

我偶尔回乡,他家是必经之地,免不了进屋看望他。他已经不再是我熟悉的那个机灵聪慧的少年,更不再是当年那个充满英气和才情的复员军人了。

责任编辑:蒋建伟

美术插图:段 明