电影版权证券化中的资产真实销售问题探析

徐佳璐

一、电影版权证券化中的资产真实销售

(一)电影版权证券化制度

电影版权证券化是以电影版权的相关权益作为基础资产的一种知识产权证券化,是指发起人将缺乏流动性但能产生可预期现金流收入的电影版权之未来收益权或其他基于该版权之商业化收益权,转移给一个特殊目的载体(SPV),该特殊目的载体通过一定的结构安排,对资产中的风险和收益要素进行分离与重组,而后由该载体发行基于该收益权而产生的现金流为支撑的证券。

电影版权证券化的主体一般包括发起人、特殊目的机构、投资者以及证券的信用增级评级机构、律师事务所和会计师事务所等。发起人主要是制片人,他有融资需求,且作为版权所有人有权处分电影版权。特殊目的机构(SPV)是最核心的设置,融资过程中最关键的两个步骤 “真实销售”和“风险隔离”都与它密不可分,它一般是专门为资产证券化而设立的机构,用于从发起人处购买基础资产,持有该笔财产并进行管理,并以该资产产生的现金流担保发行资产证券的载体。

与一般知识产权证券化相同,电影版权证券化的基础资产并不是电影版权本身,而是版权产生的现金流。知识产权是发起人获得融资的根据,证券化的直接目的是融资,根本目的是开发利用知识产权以获得更大收益。发起人将诸如电影的未来票房收入、电影电视改编或者实体商品化的收益,甚至包括为形成知识产权的未来许可收益等作为基础资产。

(二)关键步骤之资产真实销售

资产真实销售是指发起人(或发行人)将与拟证券化资产有关的权益、风险或者控制权一并转移给SPV,使SPV获得对该资产的合法权利。

真实销售是最关键的步骤之一。首先,知识产权证券化相比担保融资等模式的最大优势,就在于其将基础资产“真实销售”给SPV,从而使发起人和发行人用以保证融资的特定资产与发起人和发行人的其他资产从法律上进行分离,确保证券化融资担保资产不受发起人或发行人经营恶化及其他债权人追偿的影响,并且在发起人或发行人破产的情形下不被列入破产财产,即破产隔离。其次,资产一经真实销售,即从发起人账面的“资产”栏中剔除,转入SPV账面的“资产”栏。为发起人提供了“表外融资”方式,免除相应的付税义务。再次,基础资产的控制权转移到SPV,对于投资者而言,其持有的知识产权支撑证券可不经知识产权所有人同意而自由转让,用来担保、抵押或其他处分。

二、好莱坞的电影版权证券化模式

好莱坞从20世纪90年代开始证券化融资,在其成熟的运营模式中,电影收入证券化作为信贷资产证券化的一种,已形成较为成熟的运营系统。

(一)案例分析——“梦工厂”电影版权证券化

1.案例概况

2002年8月,梦工厂(Dream works)为增强其卡通影片和实景影片的制作和生产能力欲通过证券化来融资。在福利波士顿金融公司(Fleet Boston Financial)和摩根大通(JP Morgan Chase)的安排下,梦工厂将其旗下36部影视作品的版权收益权真实销售给一个远离破产风险的特殊目的机构“WD Funding”,并以此发行了10亿美元的循环信用债券。

2.案例分析之资产真实销售

此次证券化对基础资产的选择十分严格,当某部电影在美国国内上映8周,其赢利能力充分展现出来之后,电影版权的收益权才会被转让给SPV。在转让的权益之中,除了国内剧院和付费电视的收益权外,其余所有未来收益权都被转让给SPV。

梦工厂将一共36部电影的版权权益打包成为基础资产,被转让的电影包括《角斗士》、《美国丽人》和《拯救大兵瑞恩》等卖座电影。将多部电影打包形成电影组合,构建一个资产池出售给SPV将大大降低证券化的风险,避免因某部作品滞销导致整个证券化融资失败的情况出现,同时还能为一般电影做前期宣传。通过将资产池真实销售给SPV“DW Funding”,合同项下36部电影的收益权转由SPV控制,经信用增级,再经信用评级获得最高的AAA评级级别,发行债券。梦工厂由此从SPV处获得投资者购买债券的对价,实现融资目的。

(二)理论分析——好莱坞电影版权证券化模式

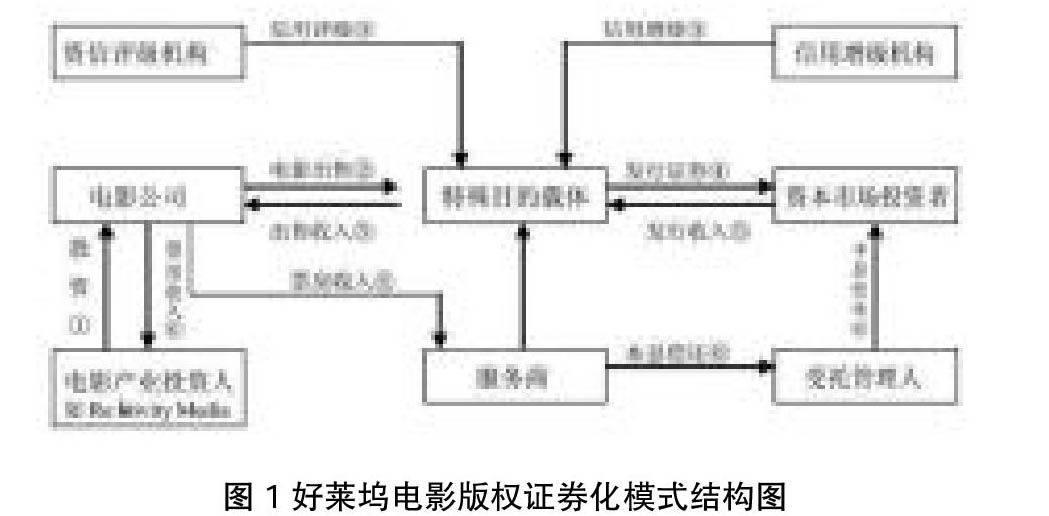

好莱坞电影版权证券化模式大致同于一般知识产权证券化流程,具体也会有些区别:

图1 好莱坞电影版权证券化模式结构图

1.投资。电影产业投资人向电影公司投资拍摄电影。如Relativity Media在2005年分别投资华纳兄弟2.58亿美元和惊奇娱乐公司5.25亿美元拍摄电影。

2.资产真实销售。电影公司将拟证券化电影真实销售给SPV,确切而言是将电影的未来收益权转让给SPV,通常是由多部电影以捆绑方式打包组成的资产池,此时SPV还未支付对价。

3.信用评级与信用增级。由SPV聘请资信评级机构对资产池的信用进行评级,再由信用增级机构进行信用增级,然后再由评级机构给出资信评级,并对投资者公布。

4.证券发行。SPV委托证券承销商(通常是一些由银行管理的机构)发行证券,并由银行提供担保,一旦SPV操作失误,银行将对证券投资者提供损失保护。

5.证券发行收入。投资者向SPV支付购买债券的对价,SPV向发起人支付购买资产的对价,“真实销售”完成,发起人融资目的至此达到。SPV再将其余收入用于支付信用评级机构、银行等机构的服务费。

6.票房收入偿还本息。电影上映后,由SPV收取票房等收益,通过服务商或受托管理人向投资者偿还债券本息,多余收入再偿还最初的电影投资人,实际中一般是制片商。

三、真实销售的发起及认定

(一)基础资产的选择

电影版权证券化更确切地应称为“电影版权收益权证券化”。基础资产是能产生现金流的版权相关权益,即经济性权利。真实销售是把基础资产从发起人处转移至SPV处,这里将其理解为转让,标的选择十分关键。

从理论上来说,只要是能够产生现金流的资产就都可以进行转让,因而一般情况下发起人均有权将其某部电影的任意一项或几项版权真实出售给SPV,或者多部电影的版权一并出售。但也存在一些特殊情况和注意事项:

1.真实销售是否受原始版权合同限制

真实销售实为合同权利转让,发起人需对标的承担瑕疵担保责任,包括转让标的本身必须真实、完整,发起人必须对转让标的享有完整的转让权利,转让还必须符合法律规定。

我国《著作权法》规定,可以分割使用的合作作品的作者在不侵犯整体著作权的前提下,对各自创作的部分可以单独享有著作权。《著作权法实施条例》第9条规定:“合作作品不可以分割使用的,其著作权由各合作作者共同享有,通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”根据契约自由原则,当合同双方作出限制转让的约定时,各国一般都不会通过特别法律规定来干涉这种限制,除非它违反一般法律规定或公序良俗。

电影往往是一个完整的故事叙述,一般不能分割使用,当它是合作作品时该版权的转让就必须经全体共同所有人同意。少数情况下,如电影由若干独立的故事、片段集合而成,该电影作品就可以分割使用,每个作者对自己创作的部分版权在不侵犯整部电影版权的情况下可以单独处分,当然包括转让给SPV——但这样做的证券化效益并不可观。

其次,如上文所述,好莱坞运作模式中,常有“电影产业投资人”存在,电影产业投资人与制片商(发起人)在投资关系以外一般都有一份有关版权权利归属的协议,那么制片商就必须确认其中是否涉及了基础资产权利归属问题。

另外,电影有较大的衍生产品市场,制片商往往将电影作品中某个角色单独的著作权、电影改编权等权利许可甚至转让给他人使用,当这些版权作为真实销售标的时,发起人也必须明确其归属情况。

2.真实销售是否属于法律限制或禁止转让

法理上,可以将债权划分为可转让的债权和不可转让的债权。各国出于维护公共利益及公序良俗的考虑,明文规定限制及禁止某些债权的转让,如有人身性质的养老金、抚恤金等。我国《合同法》也规定了根据合同性质、按照当事人约定、依照法律规定三种禁止转让的情况。电影版权中,有诸如署名权、保护作品完整权等人身权利是不能转让的。

3.基础资产的选择是否符合利益最大化

首先,好莱坞实践中,基础资产往往是由多部电影组成的“资产池”,而不是单一的某部电影,在保证财产安全的基础上达到利益最大化。第二,证券化的投资人会根据风险大小、获利多少决定投资与否,发起人只有选择具有稳定的可预测性收入的版权才能吸引投资者。另外,发起人也只有选择预期具有较大现金流收入的版权,才可能获得偿付投资者后所剩部分的收益。

好莱坞模式中有一个“保证人”角色,这是为了在最大程度上降低影片制作无法如期完成的风险而设计的,通常由专门提供制片完成保证服务的完片保证公司来担任,同时拥有保险业和电影业相关知识。加上成熟的信用评级机构与信用增级制度,形成了好莱坞复杂而精细的融资模式,不仅满足了发起人的资金需求,还将投资者的商业风险降到最低。

(二)真实销售的判定标准

“真实出售”可以有不同的形式,但其基本理念都要求符合资产销售且与该资产相关的所有权益和风险全部按照公平的市场价格转让给受让人,属于一种金融资产转让行为,其效力最基本的一点就是使资产不再受到发起人破产的影响。如果资产没有被认定为真实销售而在实质上只是“抵押”,则发起人破产时,基础资产仍会被列入发起人的破产财产,此时SPV只能作为债权人仅针对该资产优先受偿。

对真实销售的判定标准有不同的观点,其中较普遍被接受的是“SPV获得基础资产的处分权”,该处分权不同于所有权。即经过真实销售,基础资产从发起人处转移至SPV,由SPV根据双方的约定以发起人名义进行管理、运用、处分但不享有所有权,发起人和投资人无权管理获处分,SPV向投资人支付一定数额收益后,多余部分才归发起人。因而真实销售使基础资产成为一种独立于发起人、SPV、投资者的财产,并且发起人与SPV之间可以通过约定对SPV的处分权进行相应的限制。

美国遵循实质判定原则,其理解标准为:1.从交易双方的意思表示判定;2.若不考虑当事人的意思表示,则从风险的实质承担判定,已转移的资产的风险是否由SPV承担;3.SPV对所受让的资产是否获得了相应的权益,如果转让合同约定由发起人承担所有的风险,SPV对发起人保留追索权,该交易就可能被认定为是担保贷款;4.发起人所转让的资产是否可以被退还,如果转让合同约定SPV有权追索发起人,要求其继续履行合同,要求退还所购买资产,同时返还购买资产的款项,则也属于担保贷款。

四、真实销售中的债权转让问题

(一)未来债权转让效力

真实销售的基础资产是版权的未来收益权,这是一种未来债权,在转让时尚未存在。而且,不仅可以是现有电影版权,还有将来电影版权的情况,即在进行证券化安排时电影版权本身还尚不存在,这又产生了将来电影版权衍生的将来债权(未来收益权)转让问题。

依据我国民法传统规定,债权有效存在是债权转让的前提,否则就是转让标的不能,这样真实销售就无法完成。但是随着时代发展,未来财产早已能够成为交易标的物进行转让。在此情况下,未来应收款包括尚未发生的应收款,当其需要现在即被转让时,未必纯以五官感觉的具体存在者为限,即使是抽象的观念上的内容,也非法律所不许,只要具有财产价值而不违反公序良俗者即可。从各国对未来债权转让制度的规定来看,也是从不承认到承认的发展过程。美国司法实践中,法院根据权利让与时是否“潜在地存在”来判断将来债权让与的有效性。

(二)电影版权转让公示制度

伯尔尼公约约定各国可以规定版权转让登记制度,但该登记是非强制的。我国没有规定著作权转让合同必须登记或备案,转让缺乏有效的对外公示方式。这使交易第三方无法准确获悉版权归属情况,加大了后续交易的风险。这种风险仅在电影版权证券化的真实销售环节,就表现于多个层面。

首先是发起人有无版权处分权问题。发起人可能已经将基础资产转让给他人并且未登记或备案,那么由于缺乏转让的对外公示手段,真实销售的受让人SPV无法判断基础资产所有权归属情况。同时版权的转让无需交付也不以登记为生效要件,因而即使SPV是善意的,也不能通过“善意取得”来真实受让基础资产。

发起人“一权多卖”问题,即发起人确为基础资产所有人,但他将该资产同时转让给多人。版权转让无需登记、备案或交付,因而难以根据是否办理了这些手续或根据办理的先后顺序来认定哪一次交易。

意大利《证券化法》第4条规定了证券化过程中特定债权让与公告制度,只要将销售资产通知在官方的公报上公布,从公布之日起,资产就与发起人的其他资产相隔离,并可以有效对抗债务人和第三人,而不必向每一个债务人发出通知。将其适用于电影版权证券化中,可以解决版权转让没有公信力的问题。

(三)债权转让通知义务

我国《合同法》第80条规定了债权人的通知义务:“债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。”但是在电影版权证券化当中,基础资产的原始债务人往往是众多的。电影本身以及其中的音乐、美术等作品可能在先前就已经被其他的个人、公司购买,用来作为例如KTV音乐的收益项目。而真实销售要求发起人必须将他对前述版权债务人的债权转让给SPV,如果要逐一通知先前债务人此转让才对债务人生效的话,不仅成本高也难以完成。

各国在该问题上主要有自由主义、一般通知主义和严格通知主义三种立法模式。英国法传统上的“衡平法上的让与”和美国法自由主义的通知要求,简化了资产让与的手续。法国、意大利和日本等国家通过专门的证券化立法,或者豁免了相应的通知要求,或者以简便的通知方式取代了原来逐个向债务人通知的要求。

五、结语

好莱坞电影版权证券化已经成为一个成熟的运营系统,满足了其日益增长的影片制作资金需求。近年来,从《满城尽带黄金甲》以已经签订生效的预售发行协议抵押融资,到《画皮》以电影版权抵押,再到《集结号》以票房收益为抵押,再到《大唐玄机图》的版权证券化融资,我国也进入了电影版权证券化的试水阶段,但融资模式的创新实践还缺乏相关制度的支撑。美国法律制度为好莱坞创造了良好制度环境,英、法、日等国的知识产权证券化也早有实践,其制度规定均值得借鉴。

(作者单位:浙江工业大学法学院)

责任编辑:晓途