塞北雄风在 青冢永留芳

林迎

清明刚过去不久,怀着久蓄于心的意愿,我跟文友陈兄、李君和小莫等一道,兴致勃勃地踏上了赴内蒙采风的旅程。波音757飞机尚在空中飞行,内心便涌起一种“天高任鸟飞”的惬意。曾到过新疆、西藏甚至西欧,但似乎都没有此刻的情致,因为,以今天这种形式走出家门,从硝烟弥漫的环境走向休闲,走向浩瀚无边,便有一种难以言述的满足。飞机在浩瀚的天宇里前行。在距呼和浩特半小时航程之际,云尘竟变得越来越厚,越来越密。“撕块白云揩揩汗,凑着太阳吸袋烟”,往昔那夸张的诗意想象此刻仿佛已成为现实;“愿你做南来北往的飞鸿,把道路写在广袤无垠天宇中”,那宽宏的意境竟然涌上心胸。海纳百川豪情在,此间心似白云闲,真是自由之至。

二十年前阅读过孙荪的云赋,此刻竟幻化在我的眼前。云朵时而像卷起千堆雪的浪花,时而似奇幻迭出的海市蜃楼,时而又如同一群群驯顺的绵羊,把我们引到了阴山脚下的青城来。当飞机穿越白云渐渐下降的时候,当连绵不断的大青山从我眼底下溜过的时候,我深深感受到在高空里遨游的自豪与愉悦。山,快马加鞭来下鞍,惊回首,离天三尺三!

飞机下降到呼和浩特已是下午2时,尽管气温只有8度,内心里却泛起了丝丝暖意。“呼和浩特欢迎您”——几个大字让每个前来观光旅游者倍感亲切。旅游车在美丽的呼城穿梭而过。穿过二千四百年的沧桑岁月,穿过大青山大草原的粗犷与豪雄,也穿过现代化新城的葱绿与生机,我对这座风味独特的北方城市,蓦然产生一种特别亲切的感受。

次日清晨8时许,吃罢早餐,我们便向着希拉穆草原进发。这是呼市向北走80公里的一个景点。当车刚离开城郊向北奔驰时,遥望东方,映入眼帘的竟是火红的一轮朝日,而太阳下面却是一马平川,令人想起“大漠孤烟直,长河落日圆”的景像。环视四野,给人的印象是荒漠而宏大,令人想起浩渺无垠的新疆大戈壁,不过没有大戈壁那样干热枯燥,那是真正的寸草不生。路的两旁,顽强地挺立的是白杨,正向人们昭示着大自然的生机与活力。记得茅盾在《白杨礼赞》中赞美白杨是树中的伟丈夫,此话不假。从这些白杨树中我想到了一种坚忍不拔的勇气和毅力,想到了在马背上征服了大片亚欧国家,描绘出我国历史上最阔版图的一代天骄成吉思汗,当然还有同样强悍的正在创造辉煌业绩的当代蒙古人。

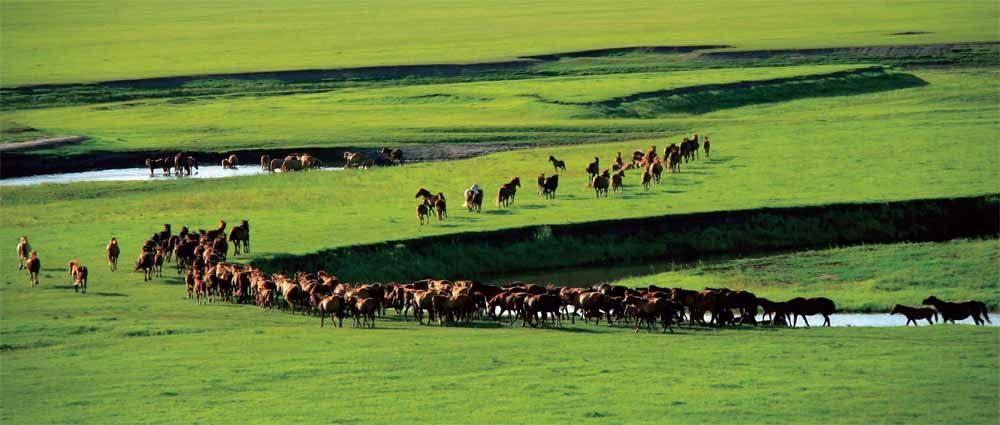

一个钟头之后,终于见到了希拉穆大草原。大则很大,却丝毫没有想像中的绿草如茵,跟两年前到新疆见到的那拉堤大草原相去甚远,那是“倒海翻江卷巨澜”的绿色的世界。而此刻,呈现眼前的却全然缺乏春的气象,甚至还残留着冬天的肃瑟与凋零。记得白居易的两句诗,“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”。大自然便是这样的神奇和不平衡,有的地方早已春意盎然,而有的地方却还做着残冬的梦。当然面对眼前此景又想起了白居易的另两句诗:“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”。或许因为这里离市区太近,游人太多,马蹄太杂才导致连浅草都长不起来,我想,这决非没有依据。同来的李君带来价值8万元的高级照相机,原计划见到草原风光好便离开我们专门在周围拍几天的,见了此景则大失所望,遂决定不选择离开。我即笑对他说,你的决定是正确的,白居易在一千多年前就说过“离离原上草,一岁一枯荣”嘛,按理,原上有草才能离,现在草原上的草尚未长出,你当然不能离开这里了。他笑着连连称是。但尽管草不丰茂,我依然带着大家在草原游了近一个小时。我还安慰大家,旅游主要是图个快乐,无论怎样,只要心境好,景致自然会佳……所谓不是幡动,而是心动;所谓有什么好心情,自然就会有好风景,个中昭示的即是此理。

中午就在蒙古包里就餐,好客的蒙古朋友依次向我們敬酒,并献上尊贵的哈达。随后,富有民族特色的歌舞开始了,一位长得很典型的蒙古汉子为我们献上了《草原上升起不落的红太阳》和《快马奔腾保边疆》这两首李大为的成名作。随后在团友的提议下唱起了腾格尔的《天堂》,小伙子雄浑宽厚的歌声把人们带到了万马奔腾豪情澎湃的大草原。大家一致的评价是,除了那点沙哑声尚未赶上之外,其余一点都不比腾格尔差。

小伙子的歌声结束之后,蒙古姑娘即端来热气腾腾的风味大餐,包括烧得喷香的烤全羊,当我在蒙古朋友的簇拥下代表全团人剪彩并喝下充满地方特色的美酒时,气氛达到了沸点,随即帐房里的蒙古姑娘和小伙热情洋溢地唱起了《美丽的草原是我家》,我们大家也应和齐唱。一时间,帐篷内再次飘荡起浓浓的蒙古雄风。没有拘束,没有矜持,平素里与硝烟为伴,此时此刻,在空旷的原野里,我们尽情欢呼,尽情喧泄,让美丽的歌声把我们带到远方……

十二时半离开草原之后,我们再次返回呼市,之后直接向位于城南郊区的王昭君青冢方向出发。在车上,导游小李向我们介绍了大青山下丰富多彩的历史掌故。现在的大青山,树木不多,但在汉代(古时叫阴山),这里却是一个“草木茂盛,多禽兽”的地方,古代的匈奴人曾把这个地方当作自己的苑囿,直到蒙古人来到阴山的时候,这里的自然条件都未有什么大的改变。关于这一点,从呼和浩特和包头这两个蒙古语的地名可以得到说明。呼和浩特,蒙古语意思是青色的城;包头的意思是有鹿的地方。这两个蒙古语的地名很清楚地告诉我们,直到十三世纪或更晚的时候,这里还是一个有森林,有草原,有鹿群出没的地方。呼和浩特和包头两个城市,正是建筑在大青山南麓的沃野之中。乍看上去,这是多么平静的一个原野!但这个平静的原野在民族关系紧张的历史时期,却经常是一个风浪最大的地方。阴山以南的沃野不仅是游牧民族的苑囿,也是他们进入中原地区的跳板,只要占领了这个沃野,他们就可以强渡黄河,进入汾河或黄河河谷。如果他们失去了这个沃野,就失去了生存的依据。在另一方面,汉族如果要排除从西北方面袭来的游牧民族的威胁就会越过鄂尔多斯沙漠,进入汉族居住区的心脏地带。

也许缘于这种特殊战略地位,在大青山至今还残留着两处足以证明当时战事连绵不断,汉匈一直处于紧张对峙的残迹。其一是东起于代(今河北宣化境内),西北折入阴山的一段古城遗址。遗址继续绵亘于大青山、乌拉山、狼山靠南边的山顶上,东西长达260余里。按其部位来说,这段长城记录了赵武灵王作为一个英雄,不仅以弱小的赵国在胡人面前筑起一道防御的屏障,而且还因为他发布了“胡服骑射”的命令,勇敢地与最顽固的传统习惯和保守思想宣战,最终“以胡制胡”,取得了反侵略战争的胜利。其二是在阴山一带发现了大量的汉代城堡。据考古报告,这些古城遗址达20多处,大多数分布在阴山南麓通向山北的峪口。从古城分布的地位看来,几乎通向阴山以北的每一个重点峪口,都筑有城堡。看起来,汉王朝在阴山一带的战备部署,至少有三道防线,第一道防线是阴山北麓的峪口和更远的地方,第二道防线是阴山南麓的峪口,第三道防线是黄河道口呼鄂尔多斯东北一带。

这里还须指出的是,阴山一带在民族关系紧张的时期是一个战场,而在民族关系缓和时期则是一个重要的文化交流的驿站,甚至在战争时期,也不能完全阻止文化的交流。例如在当时汉与匈奴的边境内外线上发现了汉代的钱币和工艺品,这与在内地发现的同一时期的工艺品是一样的,这件事说明汉与匈奴之间的和平往来,并没有完全被万里长城和军事堡垒所遮断。

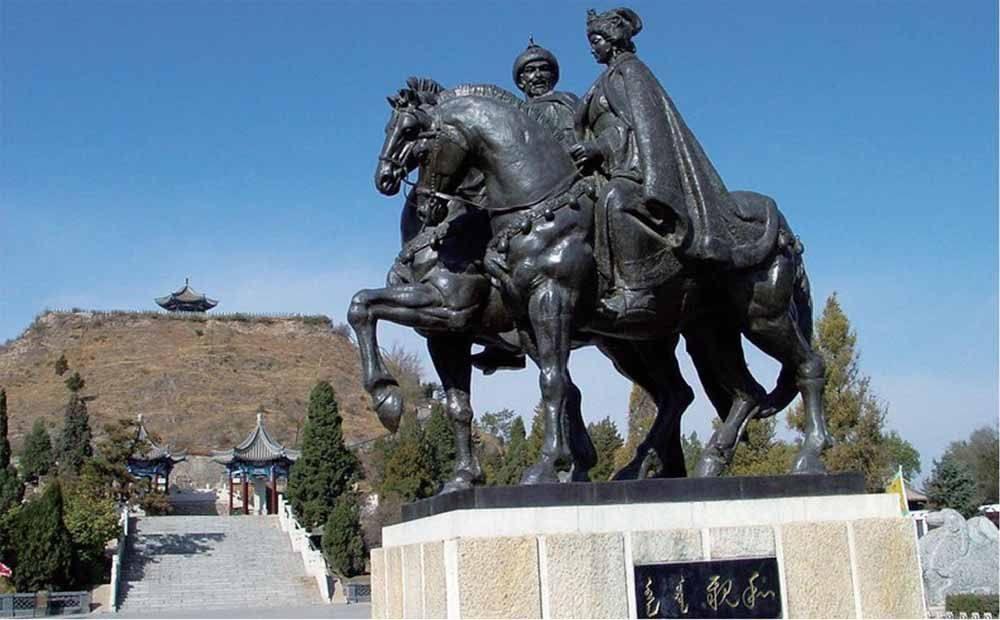

在大青山脚下,只有一个古迹是永远不会废弃的,那就是被称为青冢的昭君墓。因为在内蒙古人民的心中,王昭君已经不是一个人物,而是一个象征,一个民族友好的象征;昭君墓也不是一个坟墓,而是一座民族友好的历史纪念塔。

在离呼和浩特市二十里左右的地方,我们看到了昭君青冢。墓身拔地而起,呈覆斗形,规模庞大,格外壮观。每逢凉秋,塞外草木枯黄,唯有昭君墓上草色青青。据说清初墓前尚有石虎两列,石狮一个,以及绿琉璃瓦残片,好象在墓前原来还有一个宇殿。现在,却只有石虎伏在阶台下面陪伴这位远嫁的姑娘,其他的东西都没有了。据内蒙的朋友讲,除青冢之外,在大青山南麓还有十几个昭君墓,各地都据理力争说昭君葬于本地。王昭君究竟埋葬在哪里,这件事并不重要,重要的是为什么会出现这样多的昭君墓。显然,这些墓的出现,反映了内蒙人民对王昭君这个人物的好感,他们都希望王昭君埋葬在自己的家乡。

当然王昭君最初很大程度上是以悲剧人物出现的。杜甫的一曲《咏怀古迹》写尽了她的悲哀和凄凉:“群山万壑赴京门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。画图省识春风面,环佩空归月夜魂。千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。”而且还因为先后嫁与胡人父子之缘故,历史上她又是一个饱受人们特别是中原人讽议的人物。那些缺乏全面观点和不考虑环境际遇而随意评价一个人的做法,让王昭君的形象蒙上不少尘垢。

从历代文人论者对昭君和亲一事的评价看,就主要有几种。首先,最普遍的主题是描写昭君的“悲怨”,是对昭君离汉出塞,远嫁匈奴所作的哀怜。如金朝王元节之《青冢》:“环佩魂归青冢月,琵琶声断黑山秋。汉家多少征西泪,泉下相逢也会羞。”北周庚信的《昭君辞应召》:“敛眉光禄塞,还望夫人城。片片红颜落,双双泪眼生。冰河牵马渡,雪路抱鞍行。胡风入骨冷,夜月照心明。方调琴上曲,变作胡笳声。”再到唐代李白的《王昭君》、杜甫的《咏怀古迹》等,这些诗歌,所写内容,大都是是渲染昭君出塞道路之苦,远嫁身世之悲,异地的乡国之思,当然也寄寓着对幽闭汉宫的怨恨。

其次,把昭君嫁给匈奴单于说成是恨事,为昭君抱屈。有不少诗用带有侮辱性的词句描写匈奴,很明显地暴露出“大民族思想”。甚至本身也是少数民族的元代契丹人耶律楚材也认为和亲是汉室之羞,说“汉室空成一土丘,至今仍未雪前羞”。还有清人胡天游在《赋得明妃三叠》诗中说:“明妃生长楚江清,艳比天边明月明。尚愁金屋污仙骨,绝代岂为呼韩生。”

再次,通过责骂画师毛延寿,惋惜昭君不肯贿赂画工,甚至责怪君王不明去否定王昭君出塞和亲的积极意义。如“毛君真可戮,不肯写昭君。”(隋.侯夫人)“何时得见汉朝使,为妾传书斩画师。”(唐.崔辅国)是直接责骂画师的。“明妃恃有倾城色,不赂画工空自惜。”(明.李学道)则是惋惜昭君不肯贿赂画工的,还有叹息君王轻信画工以及责怪君王不明的。如“君王纵使轻颜色,予夺权何畀画工?”(清.曹雪芹)“汉主曾闻杀画师,画师何足定妍媸,宫中多少如花女,不嫁单于君不知。”(清.刘献庭)

上述种种已经从为昭君鸣不平,从对画工的遣责,联系到政治,联系到对最高统治皇帝的批评了。

当然,在大量歌咏昭君的诗词中,也有对昭君出塞这件事予以歌颂的,尤其是在宋以后。如郭祥正、刘子辈、许棐等,以及其后元人吴师道,明人赵介、潘滋,清人王峻、韦谦恒等。但他们的赞扬,无非是什么勋比卫霍(如刘子辈:“西京自有麒麟阁,画向功边卫霍间。”)功压貔貅(如许棐:“汉家眉斧息边尘,功压貔貅百万人。”)之类,从巩固汉朝边防出发,夸耀昭君“红颜安社稷”(韦谦恒)的功绩,并没有真正认识到昭君和亲对加强民族友好的意义。在清人或近人中,则有从独特的角度赞扬和亲给匈奴人民生产带来好处。如清代的胡夏客:“水草逐居驼马繁,拥妻世世款中原。”鲍桂星借昭君出塞而批评迷信武力,赞同王亲政策:“卫霍年年侈战功,何如决策早和戎。”再如乾隆年間吴雯从不贿赂画工的角度赞美昭君的高贵品格。如“不把黄金买画工,进身羞与自媒同”。接着高度赞扬昭君:“始知绝代佳人意,即有千秋国士风”,一反杜甫“环佩空归月夜魂”和“千载琵琶作胡语,分明饮恨曲中论”的诗意。写道:“环佩几曾归夜月,琵琶惟许托宾鸿。”

还有清代不少女诗人对昭君多有歌颂和赞赏。如郭润玉、郭漱玉、方婉仪、周秀眉、葛秀英等。她们都盛赞昭君是立功异域的英雄。(如郭润玉:“琵琶一曲干戈靖,论到边功是美人。”),是千载留芳的壮士。(如方婉仪:“芳名史册著千秋。”周秀媚:“琵琶弹马上,千载壮君名。”)个中诗句除了出于女性之间的同情之外,也饱含着对昭君在男尊女卑的封建制度下为妇女扬眉吐气产生的敬仰之情。

不过只有在社会主义新中国,歌咏昭君的诗歌才出现了新的气息。当代诗人鲁歌1961年到呼和浩特凭吊青冢,以无比热诚之情写下了四首颇有新意的《昭君》诗,姑以前两首为例。“封丘遥对古阴山,闻道明妃葬此间。何必汉家为侍妾,那如胡地嫁呼韩。红颜一代终须老,青冢千年永不残。莫道琵琶尽哀怨,从来弦管有悲欢。”“汉匈友好共荣昌,我为和亲涉远方。莫道红颜多薄命,试看青冢永留芳。阴山策马貂裘暖,毡幕陈盘酪乳香。堪笑汉宫众佳丽,空劳脂粉与铅黄。”诗中一反古诗人那种对昭君出塞之哀怨气,展示了昭君义举的当代意义。此之后,董必武、翦伯赞、老舍、邓拓等政治家、文学家和史学家都先后凭吊青冢,并留下大量思想性和艺术性都有新突破的诗篇,其中最能展示出时代风貌,最公正最客观评价昭君历史功绩的诗篇当然首推董必武同志的《王昭君》:“昭君自有千秋在,胡汉和亲见识高。词客各摅胸臆懑,舞文弄墨总徒劳。”该诗一扫千百年来在昭君出塞故事上的种种迷雾,肯定了昭君“自有千秋”,一方面正确评价了昭君的历史功绩,赞美昭君以高超的见识,为汉匈两族的和好,为祖国各民族的团结作出的贡献;另一方面严肃地批判了千百年来文人词客出于阶级偏见、民族偏见和个人牢骚而“舞文弄墨”写下的大量作品,说他们“徒劳”。可以说,在肯定昭君出塞功绩上,在正确评价汉匈和亲的历史意义上,董老为我们竖起了一座巍峨的诗碑。

面对历史现象要树立历史唯物主义观点,这是我们应采取的态度。现在依然有人反对昭君出塞,认为那是国家的屈辱,这种看法至少是偏狭的。因为在封建时代要建立民族之间的友好关系,不能象今天一样,通过各民族之间共同的阶级利益、经济基础和意识形态,主要是依靠统治阶级之间的和解,而统治阶级之间的和解又往往决定于双方力量的对比,以及由此产生的封建关系的改善。和亲就是改善封建关系的一种方式。当然,和亲也是在不同的历史条件下出现的,有些和亲是被迫的,但也有些不是被迫的,如昭君出塞就没有任何被迫的情况存在。如果不分青红皂白,只要和亲就一律加以反对,那么在封建时代还有什么更好的方法可以取得民族之间的和解呢,我想和亲政策比战争政策总要好得多。

怀着虔诚而敬重之情,我环绕葱葱青冢及相关的景点走了一圈,无法遏制荡漾胸中的激动。我想,在中国历史上为促进民族之间友好相处作出贡献,能与王昭君功绩和影响相提并论的,大概只有唐时的文成公主,但若论年代之遥远漫长,影响之深远以及得到的广泛赞誉来看,王昭君无疑又是不可替代的。这当然离不开王昭君本身所具备的独特魅力与风采。面对这位为中华妇女赢来巨大声誉的古代杰出女性,敬慕之情油然而生,几句歌咏昭君青冢的诗也自然而然流涌出来——

沧桑岁月汉宫春,

夕阳荒冢未蒙尘。

丽质天生遭妒意,

丹青人造有冤痕。

肯除私怨和戎策,

宁许丹心建睦邻。

大爱情怀昭日夜,

汉蒙千古颂和亲。