困兽的格局

吕豪

城市“圣歌”

2010年前后,去\离“北上广”,成为一个醒目的社会现象。城市阶级的划分,资源配置的评比,对区位因素与各行业前景的分析及至个人人生版图的规划—这类话题仿佛一时间涌入人们的日常“思—行空间”。作为城市梯队中的翘楚,“北上广深”已然成为了一种朝圣的符号化表征。然而这仅仅是因为它们比“二、三线”城市具备更齐全的资源配备,提供给各个行业的人们更多的机会吗?或许我们该这样问,人们对“北上广深”这几座“先进城市”的向往和归附,其实并不新鲜,但为什么在某个时间段能够引发如此集中的舆情波动呢?而“一线”城市的光环为什么能够对不同行业、身份的人群产生如此同质化的辐射效应?城市阶级的划分和艺术的格局又是如何关联的呢?

不同地域都有着自己的区位因素,而城际间区位因素的良性互动正立足于彼此间差异化的发展。的确,人口、生产总值、人均收入、城市建成区划、商品房销售面积和均价等都是提示城市间阶级落差的重要指标。身处视听景观的围城中,人们需要借用种种指标、数据来更全面地反映日常生活的本然面貌,进而能够更好掌控自己的生活效度。事实上,当我们得益于指标、数据所带来的便利之时,我们往往忽略了自己的“思-行模式”也在历经着指标化、数据化的改写。譬如,对于发达城市的经验,已经大可不必象过去一样,亲身体验一番。打开电脑,搜索相关讯息,再多参考一下威权人士的析评,即可形成一个足以“说服自己”的认知。甚至,相比“眼见为实”,或是听取他人的亲身经验。我们更愿意诉诸于量化的标准,等待权威机构以及媒体舆论领袖们发布“官方认证”。好像除了官方数据的出台,人们彼此间的经验交流都沦为一种“自说自话”—彼此难以互信。不难发现,是我们自己,不知觉地将亲身经验的效度转交给“权威”的最基本构成—资本(金钱、权力、形象、名望等)。体制,市场的收编效力也是如此。

对大多数寻梦“北上广”的人而言,一边是理想与现实“都市梦工厂”的纠缠,一面是返乡和生活境遇的“命定”。朝圣的信念主宰了他们对城市本身区位优势的认知判断。吊诡的是,景观社会自我繁殖的逻辑—它从不会向人坦白自己的本来面目,而是通过将自身的部分生产关系塑造成一种外化(图像化、条理化、指标化等)的景观,使得为之趋附的人,将表征当作现实,仿像替代真实,模仿取代亲历。

不难想见,“北上广”就像一幅寻宝图,上面布满了财富、权力、名望、幸福的座标,但留给人的更多是“想留留不下,想逃无处逃”的尴尬境况。

当代“Yi”术—艺术,逸术,异术

不要慌张,这三个词,只是一个当代艺术惯用的小把戏,绝非要做一种词源学上的概念梳理。“艺术”、“逸术”和“异术”,我们大可将它们看作对那个最广为人知的“艺术”的不同侧面的理解。毫无疑问,对于这样一个开放性的话题,我们可以说,“艺术”,凸显其审美功能,令人体验到趣味带给人的愉悦。譬如传统书画,雕塑等。“逸术”,更多的体现出一种游刃于张弛、即离间的心法。好比宋元之际的文人画家,现代美术史上超现实主义、波普主义者们在历史非常时期自娱和谀世的各种方式。而“异术”,则是立足于对伦常的反叛,企图在既有界限、立场之外,重新划定一个疆界。从这个意义上说,它的态度是乖逆的,有时甚至还给人造成一种“强扭的瓜也很甜”的印象。

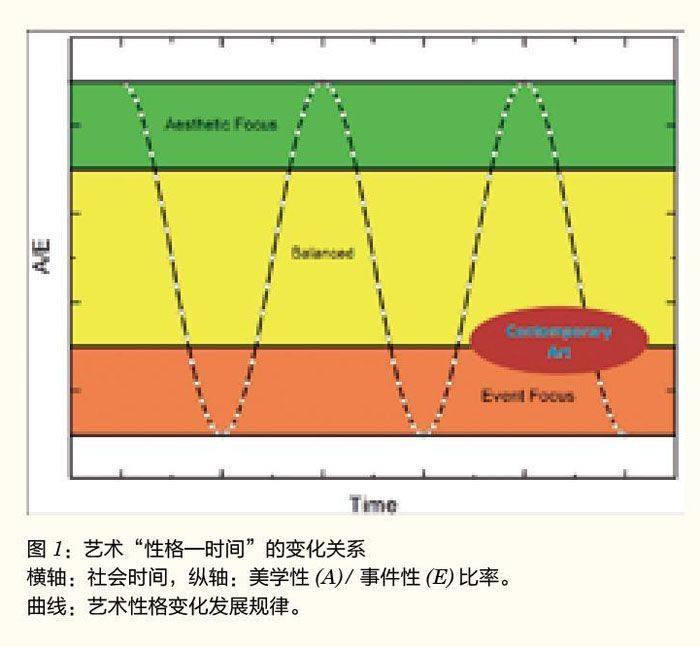

艺术即便不是高雅的,至少也需是高调的,这是艺术给人的直观感受。当“艺术”面临社会时(间)\空(间)的型塑时,其原初的姿态会发生不同程度地偏移(如图1) 。

在美学性和事件性的两端,当代艺术无疑选择了向后者投诚。从杜尚,安迪·沃霍,到村上隆或是达明安·赫斯特们……。当代艺术的造诣可以与“症候群效应”的制作划上等号,进而成为文化景观(spectacle)生产链上的一个独特环节。我们可以从这里窥见当代艺术那不易捉摸的逻辑。有一点需明了,因为事实上,这条规则不断地被当代艺术工作者们重复使用着。即,不管是历史的,还是有关思想或者语言的,如要达成一种叙述的完整,必然也得观照那些离经叛道者的言行。如村上隆所说,“…….如何找到开关历史脉络的抽屉才是艺术成功的关键……而有钱人的小老婆随口的一句称赞,很可能给作品的价值带来巨大的变化” 。当代艺术在这些方面的洞察往往显得极为锐利,乃至于它更像是一种对资本和应世策略的符号化排演。在艺术前加上“当代”二字,是为了标示出一种有别于传统艺术、现代艺术的新生类目呢?还是着眼于一个时空的法度,暗示着艺术及其边界的前世与来生?这个问题及其可能引发地效应应该引起我们深思。

受动的资本游戏

当代艺术很少掩藏它的入世倾向。社会介入、现实干预、针砭时弊、转读历史一直是中国当代艺术的主打旗帜。这一显要的性格不单只是体现在作品的制作—呈现过程中。上文已经提及,当代艺术是一种对资本和应世策略的符号化排演。它着眼于建立一种可能性,在超越(界限、立场)与反思这两极间摇摆。至于如何理解当代艺术?“体验”比“弄懂”更具意义。

这意味着在最现实的层面,当我们面对一件作品或展览,当代艺术自身的合法性将不可避免地求助于“艺术”这一身份象征的提示。 艺术院校及相关生态系统一直以来都扮演着艺术生产过程中的重要角色。一件成功的艺术作品,大抵都会经历学院、画廊、美术馆及拍卖公司这几个环节的“锻造”。艺术院校作为艺术生态系统中最具独立性的一环,它为艺术家和作品提供其艺术身份的担保。这点对于不易理解的当代艺术就显得更为必要了。这里所说的独立性,是指学院可以充当理念策源地的角色,一定程度超脱市场机制,同时不受城市资源环境等地方区位因素的牵制。当然,这也是教育体制有别于市场机制的特点所在。相比之下,画廊,拍卖公司,美术馆这些在地艺术生态系统的发展则更多地遵循市场逻辑。城市综合实力越强,艺术生态系统也就越完善。对比“一线”城市既已高度现代化的资源环境,“二、三线”城市更多表现出的是自身的区位优势。然而事实上,随着融媒体、大数字时代的来临,社会发展逐渐趋于扁平化。信息高度共享、整合传播所带来的深远影响是让各种差异化的特征在不知不觉中被抹去,并增加人们对“差异化”的诉求。同样地,“朝圣—集资”效应会随着城市阶级的递减而发挥渐强的吸引力。加之前述的指标化对人的“思—行模式”的改写,数字互联网技术在不断地满足人的个性化需求之时,无形中加剧了资本的集权。在信息化、符号化的市场逻辑里,胜者往往可以通吃,而第二名以后将一无所得。

困境的格局

众所周知,数字技术的发展正在深刻促进时代转型。例如线上艺术品交易平台和数字博物馆,无疑向实体社会中的艺术生态系统发起了挑战。 对于“爱美之心人皆有之”的大众化群体而言,搭建交易平台和数字博物馆可以很好地满足他们对艺术欣赏的基本愿望,而走进美术馆更多地成为了“专业人士”的选择"。另一方面,对于资源环境尚待开拓的“二、三线”城市来说,线上艺术资讯平台可以更为方便,有效地唤起大众对艺术的诉求,使得艺术的推广可以从咨询覆盖效率上着力。归纳起来,当下的转型语境对艺术生态系统产生的影响是,将其中各个子系统的核心功能剖离出来,把其余部分整合进数字互联网技术的拓展中。好比说实体美术馆的美育、宣传功能会被线上资讯平台逐步取代,最终成为一种业界“朝会”的场所。不难发现,在各地兴建市级美术馆的热情之下,不知有多少场馆自从落成的那一刻开始,就完成了它自身的大部分“宿命“。因此,关键问题在于,怎样促成本地艺术生态系统的职能转向才能突破资源环境造成的困境。

及此,我们有必要追问:目下当代艺术的发展情况结合“二、三线”城市的区位特征又给本地市场提供了哪些实效?上文已明确,数字互联网技术在资讯共享和艺术需求唤醒等方面可谓功不可没,从客观上缩小了因城市间区位因素的差异所带来的落差。但与此同时,我们也该注意到,依旧根深蒂固的是“二、三线”城市的受众对艺术、艺术市场、投资与收藏的认识毕竟起步尚晚。例如,在居处于“二、三线”城市的本地化群体看来,艺术更多的还是有钱人的游戏,是时间金钱上都充分有余的群体才消费得起的“怡情之物”。况且,他们定义的艺术更多的是指那些容易被理解的艺术样式。具体到当代艺术,相当部分作品自身所具有的批判意识,历史语境都需要一整套系统来不断对其进行阐释、开发。新异观念的生产—感知—接受过程必需历经一个较长的周期。诚然,艺术院校的辐射效应可以起到一定的催化作用。但一般来讲,上述这些现实因素,或多或少都给当代艺术的推广增添了阻力。

作为艺术市场的核心所在,收藏引导艺术生产。当代艺术的推广更赖画廊与收藏间的互动。对“二、三线”城市而言,“年轻化”的收藏群体好似一个沙漏,他们只会选择贴合自己意愿的投资工具。因为不了解当代艺术,在一段时间内不会形成如一线城市中业已成熟的,多层次的投资视野。而且,在信息膨胀,参照系缺失,有关收藏价值的理念体系单一等现实情形下,当代艺术投资—收藏只会以“价位=名头=收藏价值”为导向,很容易造成投机行为的泛滥。

当代艺术是一个事件性的容器,大有“来者不拒,共冶一炉”的格局定位。吊诡的是,当代艺术在寻根、批判的大旗下逐渐开始“左”突“右”冲以求自明。虽然说,这的确是找到了一个能够实现自我容量最大化的捷径。但满眼知识结构政治化的表征对于远离政治的绝大多数群体而言,是否会在情绪渲染过后,致使他们对艺术和政治,想象与现实的双重冷漠?

因此,对画廊而言,推广当代艺术,一面是“墨守陈规”的群体,一面是信息化市场大环境的进逼。在考虑到潜在受众的购买力、品位、共同心理特征等多方面因素后,怎样打造本地艺术生产资源(环境)的个性特征便显得尤为重要。所谓“不占一帅,就占一怪”的策略即是如此。当然,这也需要当代艺术生产能够在一定程度上放下“刺政”、“谈玄”的身段,真切地与人们的“思---行空间”产生共振;在反省历史、反思现实、反观社会—思想发展去向的同时,莫忘反映当下生存环境的必要。

消失的艺术家

很难想象,一些当代艺术家在离开了艺术身份和资本的“保驾护航”后将会何去何从?事实上,官方在中国当代艺术蓬勃发展的三十余年里却迟迟没有把当代艺术纳入官方典藏体系,这听起来好像有些矛盾。但事实是,在中国美术馆以及大多数市立美术馆的收藏谱系里确实找不到当代艺术家及其作品的身影。

在本届“两会”上,艺术家政协委员刘小东教授的提案《支持公立美术馆收藏当代艺术》提醒业内人士:官方理应对当代艺术在官方典藏体系中的缺位采取行动了。当代艺术既为时代的“记忆体”,美术馆的“公共记忆保存”功能理应得到更全面地发挥才是。与此相适的做法,可以借鉴国际上知名的艺术馆或基金会的成功经验,采取税收优惠政策,聘请优秀专家组成评选委员会等。

在这里,我们也没有必要对当代艺术进殿堂到底“配不配”、“早不早”这类问题作辩争。我以为,当代艺术能够保持与官方叙事间的张力最为重要。回到当代艺术自身,其生产运作多以“观念—资本”为导向。就创作而论,“事件性”制作最大的好处在于它可以不受传统媒材、专门技艺以及时空的约束,人们可以经常看见艺术家带着机器作业。当代艺术家可以象译电员一样,坐等事件信号到来。换言之,哪里信源和资本充足,哪里就能吸引到众多的当代艺术家。这倒不是要给当代艺术家们打上“唯利是图”的记号。事实上,这恰好是从一个行业的切面折射出了当代社会经济发展方式正逐渐沿着“概念经济”的方向转化之现实。当代艺术的施动权由艺术家移交给各种象征资本便是其中的印证。

我们甚至可以大胆设想,在不久的将来,艺术家可以从当代艺术生产链中消失了。“艺术家”只需要在艺术作品在市场流通过程中充当代言人的角色就已足够。一个更可能出现的局面是:艺术市场上充斥着各种名目的艺术公司,连同画廊在内的艺术生态机构会投入更多的资金去开展自己计划项目,或是引进大量软硬件设施。而那些处在艺术生产第一线的创作者则成了贴着艺术标签的劳动人员。除却对作品构想的参与,其他的一切事务可以交给不同行业,不同身份的劳动者来代理。劳资市场上,资方的议价能力会不断地增强。在资本和劳动者的竞赛中,资本永远是赢家。

生存的艺术还是艺术地生存

这个问题很宽泛,就像举例说明中国政府对艺术家群体和当代艺术的谨慎态度一样。但关乎生存选择,终究还是要落实到个人。经济发展,城市现代化所带来的影响极大地改变了人们的日常生活结构。不管是人们对艺术需求,还是当代艺术在国际市场上的火爆表现都足以说明艺术地位的提升已是不争之事实。相比之下,作为生产者的艺术家依然没能完全摆脱过去“社会盲流”的“帽子”。一如宋庄诗人因贫困病倒的事件仍旧时有发生。对此,不免让人唏嘘。

的确,政府在艺术区兴建方面的投入在不断增加,但需指出的是这背后的运思依然是产业园经营的理路—发展数据和总结报告达标了,就更容易得到扶持。否则,那些接连发生的艺术区拆迁案例即是明证。在这种现实背景下,艺术家去留某地的选择,更多的不应该仅仅出于城市综合体规模的考虑。就像“798”周边的艺术区,虽然也是位于“一线”城市,具有得天独厚的各项区位优势,但依然逃离不了勒令拆除的命运。因此,反思自身面对艺术和生存环境抉择的耽溺,不妨承认,扎堆现象更多的时候是因为某一社会群体在社会整体中的安全感缺失造成的。向艺术创作本身的回归非常重要。

我们看到,在信息化市场和现实环境的夹持下,当代艺术形同“困兽”,其自身的独立性正不断地面临挑战。艺术家们需要面对的不仅是来自同行的竞争,更是资本对艺术整体的拷问。或许,在市场规则的游戏里,“本题无解”是最普遍的答案。但这并不是要劝艺术家放弃对资本集权的抗争。在某种意义上,抗争本就是一门艺术,它既是艺术家身份自我护持的生存技术,也是保证当代艺术多元化发展的可能。

展望:突破景观“围城”

比起“快城快客快餐式”的思—行体验,二三线城市的“乡土味儿”是否别有一番悠然自得呢?我们应该庆幸,在当下的中国,城市阶级之间的较大落差,使得二三线城市的城市性格、原生态资源得到保存。此外,资本会同城市性格、资源生态打造成铁板一块的景观围城,又何尝不是令久在其中的当代艺术变得日益沉重、畸形的原因。走出围城,对当代艺术而言必然是一个自我反思,以求新生的契机;而对于无时无刻不忘国际化都市之梦的二三线城市而言,当代艺术所带来又岂止是一种异样的活力?