决策评估中的结果偏差

相鹏 徐富明 郭永玉 李海军 孔诗晓 孟贞贞

摘要 结果偏差又称结果效应,它是发生在决策评估中的一种偏差式判断,即当决策结果与决策质量不存在实质性联系时,评估者仍根据结果信息评估决策质量。针对这一判断谬误的产生根源,研究者们提出了认知解释和申辩模型。结果偏差的影响因素主要包括动机、情境因素和评估手段等。基于先前研究存在的问题和不足,今后的研究应着眼于改进研究手段,理清与其他现象的关系并提出有效的应对策略。

关键词 结果偏差;结果效应;申辩模型

分类号 B849:C91

决策评估是人们生活中的普遍现象,它指的是决策评估者就决策的质量进行事后的判断和评估。决策领域研究发现评估者倾向依据决策事后产生的结果对决策质量做出判断,也就是说,评估者通常认为产生积极结果的决策就是成功决策,而产生消极结果的决策则是失败决策。然而,上述判断并非总是理性正确的,尤其当决策结果与决策质量不存在实质性联系时,与结果效价一致的判断便产生了结果偏差。

1 引言

1.1 结果偏差的概念及其产生

结果偏差(outcome bias)又称结果效应(outcome effect),它是发生在决策评估中的一种偏差式判断,即决策结果与决策质量不存在实质性联系时,评估者仍根据结果信息评估决策质量。

Baron和Hershey(1988)最早系统地研究了结果偏差,在其研究中大学生被试获知他人(医生或病人自己)决定实施心脏搭桥手术,该手术的死亡率是8%,不同手术结果下的被试对手术决策做出评估。研究结果发现即使其他信息完全相同,相对于手术失败,被试在手术成功下评定思维质量更优、决策者的胜任力更强、委托决策的意愿更大。尽管与医生拥有完全相同的信息,绝大部分的被试还是错误地基于事后结果评估医生的决策,研究者们将这种现象称之为结果偏差。值得注意的是,Baron和Hershey(1988)指出考虑结果因素并不意味着确立了结果偏差,结果偏差取决于评估者以无关乎决策质量的方式对待结果。一般而言,结果偏差的产生前提主要分为两类:一是决策结果是随机决定的,比如赌博或选择问题,这类情境中的决策结果通常依赖运气,决策者的选择并不能完全代表理性思维。然而,表现出结果偏差的评估者往往忽视结果的随机性和不可控性,将运气等同于决策者的能力并做出错误判断。二是在判断行为决策者的动机或责任时,事后结果扭曲了评估者的判断,比如道德判断问题,这类情形多见于医疗过失和司法领域(Berlin,2004;Edwards,2011;Gupta,Schriger,& Tabas,2011:Solberg,Sorlie,Sjaavik,Nygaard,& Ingebrigtsen,2011),评估者因受到结果信息的影响而改变了责任归属和量刑判断。因而正如Hershey和Baron(1992)所言,结果偏差的研究思路一般都是向被试提供两类信息:决策者在决策之时所拥有的信息与结果信息,表现出结果偏差的评估者不能从决策情境出发来评估决策的适宜性,而仅仅依靠结果做出决策评估。

1.2 结果偏差的特征

总结结果偏差的相关研究,我们发现结果偏差具有以下三个特征:

第一,结果偏差具有广泛存在性。一方面,结果偏差普遍存在于现实生活的各类领域中。在道德问题行为中,如果两个决策者基于同样的信息做出了相同决策,并且分别产生了积极结果和消极结果,那么从决策评估的角度而言,二者应得到相等的评估。但是研究者们发现对于同样的问题行为,相对于积极结果,产生消极结果的问题行为被评定为更不道德(Gmo,Moore,& Bazerrnan,2009;Gino,Shu,& Bazerman,2010)。在足球比赛中,专业教练对战术的调整表现出结果偏差,相对于赢球,教练在面对微弱失败(无关乎未来胜利)时更有可能改变战术(Lefgren,Platt,& Price,2012)。在会计审计领域,相对于没有收到结果信息,获知消极信息的评估者对审计员的评判更为严厉(Clarkson,Emby,& Watt,2002;Kadous,2000,2001)。在销售业绩考核中,即便销售员的选择和努力相当,管理者的评估仍然受到销售员是否实现销售目标的影响并倾向做出与结果效价一致的判断(Ghosh & Lusch,2000;Marshall & Mowen,1993)。另一方面,评估者不仅在评估他人决策时表现出结果偏差,在评估自身决策时也受到结果偏差的影响(Jones,Yurak,& Frisch,1997;Sacchi & Cherubini,2004)。

第二,结果偏差难以消除。Baron和Hershey(1988)认为结果偏差可能是一种天生的倾向——不可避免的自然谬误,尽管部分研究者也提及到有效消除结果偏差的方式,比如Clarkson等(2002)证实在审计领域,评估者意识到结果效应以及使用不干扰式的指令是应对结果偏差的有效策略。然而,从实际生活来看,结果偏差是普遍存在且力量强大的判断偏差,另外,向评估者掩盖结果信息更是不可能的,所以Hugh和Dekker(2009)认为这些策略在实践应用中相对无效。

第三,结果偏差会造成消极影响,并阻碍人们从经验中获得学习。由于决策评估对于下一步的行为决策(Ratner & Herbst,2005)或态度意向(Gino et al.,2009)具有重要的影响,结果偏差的两个消极作用是不容忽视的。一方面,对于错误决策或不当行为所产生的积极结果,结果偏差会导致资源的浪费或者纵容不道德行为。另一方面,对于正确决策或合理行为所产生的消极结果,结果偏差往往会依据消极结果及其程度予以责任归属和量刑判断,这不仅破坏公平正义也阻碍经验学习。

1.3 结果偏差与事后聪明式偏差

结果偏差与事后聪明式偏差是一对相似但又不同的判断偏差。事后聪明式偏差(hindsight bias)与中国谚语中的“事后诸葛亮”类似,指的是人们在事后总表现出自己在事前就已预测到结果的倾向,描述了一种人们在面对结果时会产生的“我一直知道会这样”(I knew it all along)的感觉(龚梦园,徐富明,方芳,2009)。从产生过程来看,结果偏差与事后聪明式偏差同属于已知结果对事后判断的偏差影响,但是前者侧重于决策结果对决策评估的作用,而后者强调是对判断结果发生概率的影响(Pezzo,2011)。由于事后聪明式偏差从心理上加强了事件既定结果的合理性和必然性,显著的既定结果可能会诱发评估者自动搜索和加工该结果的支持信息。从某种程度上讲,这就为结果偏差提供了支持。从产生的影响来看,结果偏差与事后聪明式偏差都涉及到记忆扭曲,而且都是对事件或决策的主观内容产生影响。但是事后聪明式偏差仅仅关系到主观判断,而结果偏差则较为复杂,Jones等(1997)研究发现结果信息的确会使得评估者在回忆决策过程的主观内容上发生扭曲,例如经历了多少困难,决策之时有多自信等。

2 产生根源

作为与结果效价一致的偏差式判断,当前研究认为结果偏差的产生既包括认知加工的作用,也会受到积极推理的影响。我们在此总结了两类理论观点,以期引起研究者的兴趣且为后续研究的开展提供参考。认知观点是解释结果偏差产生根源的主要理论,其中包括Baron和Hershey(1988)的观点以及Lipe(1993)的观点。但是值得注意的是,上述认知解释仍属于分散的理论片段,尚未形成系统科学的理论框架。动机理论以申辩模型为代表,它强调的是结果偏差中的积极推理。

2.1 认知解释

2.1.1 Baron和Hershey观点

Baron和Hershey(1988)不仅最早系统地研究了结果偏差,他们还针对结果偏差的产生根源从认知角度提出了三种可能解释,我们将其总结为:结果启发式、结果验证说和运气能力说。

根据结果启发式的观点,结果偏差之所以产生是因为结果启发式的滥用。即便决策质量与结果的相关性并不完美,绝大多数人依旧认为在一般情形下二者存在非常大的肯定关系。也就是说,成功(失败)决策通常产生积极(消极)结果,反之亦然。在结果偏差情境中,这种观点使得“由A→B,则B→A”的错误逻辑被自动激活并发挥作用。而且这种捷径式的偏差判断在大部分情形中是可取和有效的,如果决策评估者无法获知某一决策的过程信息,那么评估者可以把结果作为决策质量的有效信息来源(Peecher & Piercey,2008)。Baron和Hershey(1988)以航空飞机事故为例,普通民众无法获知事件的具体信息,因而以结果信息做出的评估是合理的。通常情况下,依赖结果启发式做出“差不多正确”的判断是有效的,而且相对于精细加工,它需要较少的努力和认知能力(Mackie & Ahn,1998)。所以,评估者受到动机较低抑或能力不足的影响,加之不了解决策的全景详情,便会滥用结果启发式,这为结果偏差的产生提供了可能性。

结果验证说认为,决策产生的既定结果会使得那些能够支持该结果的论据变得更加显著和具有说服力。首先,决策结果引起人们关注那些决定决策优劣的论据,然后,那些能够支持既定结果的论据会得到更多关注和加工,最后,支持论据与既定结果形成联系并诱发与结果效价一致的判断推论。Baron和Hershey(1988)提出决定决策优劣的论据分为两类:一是在另一完全相同情形下,不同决策产生结果的差异性;二是通过思考那些未选择项或收集更多有关概率的信息来避免消极结果,此类论据同时存在于积极结果和消极结果中,但是在消极结果中尤为突出。例如,如果病人不幸在手术过程中死亡,这会使人们关注手术死亡风险并以此作为反对实施手术的论据。当被试试图重新检验这些论据,并在此基础上考虑结果未知之时如何做出评估,此时关键信息——结果会更加显著。人们会认为在另一完全相同条件下采取非手术的治疗能够避免病人死亡,此时存活与死亡的强烈差异会使被试更加关注消极结果,并认为医生对此负有责任。Ratner和Herbst(2005)提出已知消极结果会使得那些证明决策是错误的论据更具有说服力,获知病人不幸死于手术过程的被试会夸大手术失败的概率,并归咎于决策者(医生)。

运气能力说认为,人们误把运气看成个体的一种品质。这种观点提出,人们在做决策之时似乎深信决策的结果是不可预测的,因为它通常是由任意规则决定的,甚至取决于决策者的运气。在现实情境中,正确决策产生消极结果,以及积极结果源自失败决策的可能性是存在的。但是人们往往混淆了能力和运气,认为运气也是个体的品质。评估者在评估决策之时会把运气产生的结果归于决策质量的一部分,从而做出结果偏差式的判断。

如上所述,Baron和Hershey(1988)的三个观点强调结果偏差是一种自动诱发的偏差行为,是不可预测和难以消除的。这些观点的优点在于能够简单而清晰地阐述结果偏差的产生根源。但是他们仍属于缺少实证支持的理论假设,尤其是结果启发式和运气能力说在操作上似乎也较难验证。结果启发式从更广泛的层面认为结果偏差是一种思维捷径上的偏差判断,但是有研究发现评估者在评估自身决策时也难以摆脱结果偏差的影响(Jones et al.,1997;Sacchi & Cherubini,2004),这就说明增加评估者的卷入度不能消除结果偏差,由此可见,结果启发式还有待于进一步的修正和完善。结果验证说的优点在于阐明了结果偏差的认知过程,另外它得到了认知重建(cognitive reconstruction)观点的支持。Charron和Lowe(2008)认为决策评估是认知重建的过程,在此过程中个体将注意力集中在既定结果及其因果联结上,并认为其他结果难以产生或被有效预测,而那些与既定结果有因果联系的信息会显得极为明显和重要。运气能力说多适用于决策结果是随机不可控的情形。以随机彩票为例,获奖者通常被认为具有较强的预测能力,相反,未获奖者往往认为是自己运气不好而非能力不够,这说明运气能力说不适用于解释消极结果情形。综上所述,结果偏差的产生根源仍有待于今后研究的探讨。

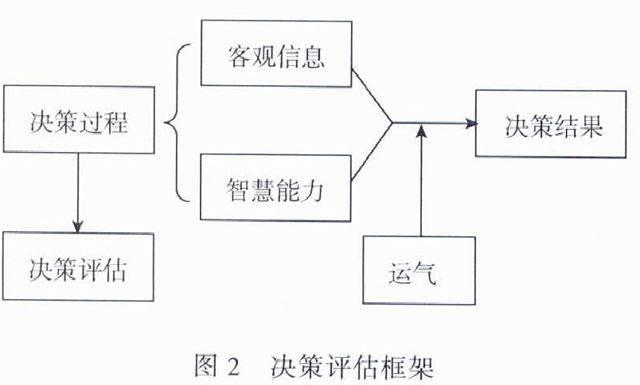

此外,就解释力和逻辑性而言,Baron和Hershey(1988)的3个观点在分别解释结果偏差时似乎略显单薄和欠缺一致。通过分析不难发现,结果启发式侧重说明结果信息为何受到评估者的关注,但它不能提供结果偏差式推论的认知加工过程,而这恰恰又是结果验证说的论点,与此同时,运气能力说误将运气归于决策者的能力,这就使得结果偏差难以受到随机因素的质疑。由此看来,Baron和Hershey(1988)的3个观点不仅可以单独解释结果偏差,而且将3个观点整合为一个模型似乎更为合理(如图1)。按照这一整合模型,结果启发式表明通常情况下依据结果信息评估决策质量是行之有效的策略,因此相比其他信息,结果信息会被赋予更多更大的心理权重,在此条件下,那些支持既定结果的论据信息会更加显著和有说服力,结果验证说由此被激活。决策过程中的随机因素(运气)本可以对上述过程提出质疑,但是这些因素在运气能力说的掩饰下反而成为结果验证说的助推力量。

2.1.2 Lipe认知联结观点

与其他领域不同,会计查账领域中的结果偏差主要以差异调查决策(variance investigation decision)为研究对象,该领域的相关研究已表明相对于无功而返,那些能够揭示系统问题的调查决策通常被评定为更优秀。对此,Lipe(1993)提出认知联结观点来解释这一现象。认知联结观点的理论基础在于心理账户(mental accounting)和框架(framing)。根据这一观点,在评估差异调查决策之时,首先,调查结果信息会作用于评估者对调查的主观效益;其次,正如心理账户设想的一样,与主观效益匹配的调查花费会形成成本框架,而与主观效益不匹配的调查花费形成损失框架;最后,相比损失框架,处于成本框架下的评估者会做出更积极的评定判断。

认知联结观点主要探讨结果如何对评估者的心理表象或者决策框架产生影响,进而作用于决策评估。与Baron和Hershey观点不同,认知联结观点着重于描述评估者在加工行为过程信息时如何产生偏差,而前者的出发点则是直接探讨为什么决策结果会产生偏差影响,因此认知联结观点的适用性相对较小,该观点多适于解释任务实施中的结果偏差。例如,求职者准备申请某一公司的职位,相对于求职失败,同样的准备简历、笔试和面试等努力在求职成功时会形成成本框架,评估者会认为这些努力是有意义的而且求职者具备了较高的能力和素质。

2.2 申辩模型

在涉及道德问题判断时,结果偏差具体表现为相比积极结果,如果同一不当行为引发了消极结果且消极结果越是严重,评估者认为行为者的责任和予以惩罚的力度就越大。Tostain和Lebreuilly(2008)认为过失行为或应受谴责行为(reprehensible actions)中的结果偏差可以由不同的判断过程解释,而且这一过程的激活是基于结果的严重性:轻微结果下的理性模型(rational model)和严重结果下的申辩模型(justification model)。

理性模型是正常的评估策略,它认为惩罚与行为者的责任存在必然联系,即对行为者的惩罚是在责任基础之上的一系列决策所产生的:首先,核实过失与显著影响之间的因果关系;其次,评估行为者的动机,以此确定其责任程度;最后,根据责任程度做出惩罚。按照这一观点,行为者事先促成结果的各种因素将引导评估者做出责任和惩罚的判断。因此,评估不受到随后无意识或不可预测结果的影响。如果过失行为的后果不严重,个体会遵循上述理性方式——惩罚的依据是对行为者责任程度的先前心理分析。然而,对于那些造成严重后果或激起民众谴责的行为,评估者的判断深受结果偏差的影响。对此,Alicke,Davis和Pezzo(1994)提出了申辩模型。申辩模型认为,对受害者造成严重伤害的行为被认作是有失公允的,这些行为会诱发人们的情感反应,并激起予以归咎或惩罚的强烈要求,以此修复正义感。在此情形下,惩罚行为者的意愿在人们的头脑中占据支配地位,甚至不考虑责任程度就快速做出惩罚。惩罚后为了合理化惩罚,评估者会对行为者应承担的责任做出调整。也就是说,行为者的责任大小取决于惩罚程度,而结果的严重性则是决定惩罚程度的首要因素。Tostain和Lebreuilly(2008)通过实验证实了理性模型和申辩模型的解释力,实验材料为分别造成轻微结果(人员轻伤)和严重结果(人员死亡)的意外交通事故,被试对过失行为的责任、惩罚和主观严重性(perceived seriousness)做出评估,而评估顺序分为正常顺序(先估计责任再做出惩罚)和逆反顺序(先做出惩罚再估计责任)。研究发现,在轻微结果下评估顺序没有产生作用,被试遵循理性模型做出判断评估;在严重结果下,逆反评估顺序导致责任、惩罚和主观严重性的评判加重。

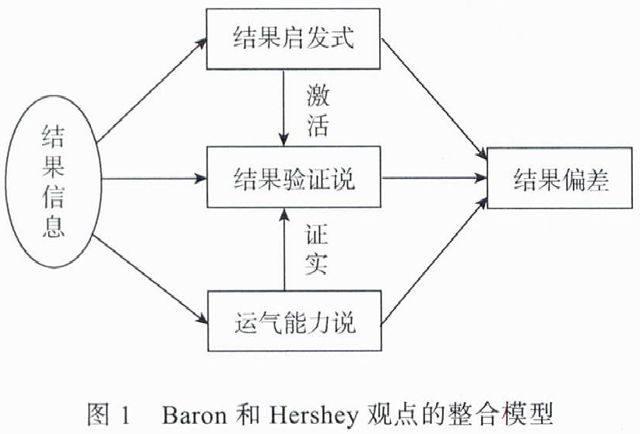

在解释结果偏差的理论中,申辩模型强调动机因素的作用,它不仅得到了实证证明,而且在司法领域或是道德判断中有较强的针对性和说服力。申辩模型确实常见于现实生活,一些过失行为因触犯社会道德底线而引发公众的强烈愤慨,惩罚行为者的呼声往往会掩盖其责任程度。此外,申辩模型揭示了决策评估中的核心问题——评估的实质应是基于决策过程而非结果的判断。按照理性判断决策观点,决策及其评估的框架应如图2所示。客观信息是指有关决策的非人为信息,比如任务难易度和熟悉度等。智慧能力泛指决策者在决策之时以及促成决策结果过程中的能力和品质等。运气一般是指决策者不可预测、不可控制的且能够促成既定结果的因素。理性评估者应从做出决策之时出发,判断决策者的选择是否是基于当时的客观信息和智慧能力的最佳匹配。事实上,评估者往往错误地认为结果能够代表决策过程,对结果进行评估等同于决策评估,而输入偏差(input bias)(Chinander & Schweitzer,2003)在这点上也能够做出解释。输入偏差是指输入信息的系统性误用对结果判断的影响,从另一角度而言,这说明结果偏差也可理解为输入信息(决策结果)误导了结果判断(决策评估)。

3 影响因素

3.1 动机

结果启发式认为结果偏差的产生可能与动机不足有关,我们据此可以设想动机大小与结果偏差存在负相关,这方面的研究主要通过操纵评估者与决策者的社会群组来实现的。Mackie和Ahn(1998)采用组内推论(ingroup inferences)和组外推论(outgroup inferences)的实验情境,在其研究中,代表不同种族的两所中学(白种美国人或亚裔美国人)竞争参加科技博览会,来自不同种族的被试们对他们的表现做出判断评估。实验结果发现如果决策结果能够促进而非抑制组内群体,评估者就表现出结果偏差,而组外群体只有在消极结果时候才表现出结果偏差。Lipshitz,Oilad和Suleiman(2001)从社会认同的角度出发支持了上述结论,他们认为结果偏差受到自己人效应(one-of-us effect)的影响。一般而言,面对由同样决策产生的同样消极结果,组内评估者会因归因偏差而倾向于将外部因素进行反事实思考,并做出相对积极的评估,也即社会认同抑制了结果偏差。反之,在面对积极结果之时,社会认同可加强结果偏差的概率和强度。简而言之,动机增强时,积极结果偏差更显著而消极结果偏差会变小,反之,动机减弱时,消极结果偏差更显著而积极结果偏差会变小。然而值得注意的是,评估者在评估自身决策时也可能受到结果偏差的影响(Jones et al.,1997;Sacchi & Cherubini,2004)。我们认为上述差异在于研究方法的不同,与后者单纯要求被试评估自身的决策不同,前者呈现的研究材料具有明显的群组差异从而诱发评估者的群组身份识别。以上研究仅仅强调动机大小这一个维度的影响,这是不现实的,因为并非所有的评估者都会具备同一种动机。Agrawal和Maheswaran(2005)基于双加工理论模型,探讨了不同类型的动机对结果偏差及其潜在的系统加工的影响。防御动机(defense goals)类似于上文中的自己人效应,它促进了与偏好一致的选择性精细加工,因此在结果支持现存观念时,结果启发式会影响随后的判断。精确动机(accuracy goals)旨在辨别态度的有效性,其客观的精细加工能将结果偏差最小化。印象动机(impression goals)意在表达满足人际和社会目标的观点,加强了主观的结果特征性并使随后的系统加工产生偏差,导致了结果偏差的发生。

3.2 情境因素

结果的意外性(surprise)一般是指结果超出个体预期的程度。一直以来,结果的意外性对结果偏差的影响存在两种相反的观点,这一矛盾的实质在于意外结果能否以及如何影响评估者形成结果与先前信息的因果联结,另外不同评估者对结果意外性的感受差异也影响了相关研究的结论。Charron和Lowe(2008),总结发现,一方面,结果意外性的程度会加强结果偏差。这种观点认为事后结果与事前预期的冲突产生了结果偏差,因为个体往往通过与结果效价一致的判断评估来解决事后结果与先前信息的差异。另一方面,增加结果的意外程度会减轻结果偏差。也就是说,尽管意料之中的结果有利于强化结果与先前信息之间的因果联结,意外结果可以抑制二者因果联结的必然性,因为个体可能会将意外性归因于他们不能预见结果,从而阻碍了个体将结果统合到知识结构中。Ofir和Mazursky(1997)的实验结果发现,如果结果的意外程度中等或较低,已知结果对判断产生影响,然而,如果意外程度较高,这种影响就会非常轻缓甚至产生相反作用。Charron和Lowe(2008)实验结果发现审判员和陪审员的判断受到结果偏差的影响。然而,增加结果的意外性能够减少审判员的结果偏差,而对陪审员没有影响。

Mertins和Long(2012)的研究发现信息呈现顺序(information presentation order)能够对结果偏差的产生及其大小产生重要影响。信息呈现顺序是指结果信息在决策过程信息序列中所处的位置,分为序列首部(beginning-of-sequence)和序列尾部(end-of-sequence)两种情形,前者表明结果信息位于信息序列的开头,而后者表明结果信息位于信息序列的结尾。在管理业绩评估中,通过操纵结果信息的呈现顺序,Mertins和Long(2012)发现相比于序列首部情形,序列尾部情形下的结果偏差更为显著,而且这一差异在评估时间范围较长的情况下更加明显。对此,他们认为评估者通常采用基于回忆的信息加工策略(memory-basedinformation processing strategies),结果偏差更易受到近因效应的影响。

Boles和Messick(1995)在赌博问题中发现评估过程中的参照点能够抑制结果偏差,甚至使其发生偏转并形成反结果偏差(reverse outcome bias)。研究者认为在复杂情境中,不止一个参照点会被激活用以比较结果和评估决策,在其研究中他们主要探讨了替代结果(alternative outcome)和社会比较两类参照点。该研究呈现了以下两种赌博情境:赌博A:25%的概率赢取100美元:75%的概率损失0美元;赌博B:25%的概率赢取500美元;75%的概率损失100美元。社会比较的呈现主要通过操控赌注A和赌注B的发生是否来自同一个事件实现,因变量包括选择后悔度、结果满意度和决策质量。以社会比较为例(事件中赌注A和赌注B同时存在),如果被试选择赌注A并一无所获或是赢取100美元,此时赌注B通常诱发了社会比较。虽然二者做出完全相同的选择。相比于参照点赌注B赢取500美元,根据后悔理论,赢取100美元也可能被认为是更为失败的决策。结果偏差会因评估者情境信息中的参照点而有所差异,Boles和Messick(1995)的研究对此做出了非常有意义的探索。但是在该研究的赌博情境值得商榷,赌博情境中的决策结果是随机不可控的,此时的决策评估等同于结果评估,这似乎与结果偏差的研究思路产生了冲突,这值得今后的研究进一步探索。

3.3 评估手段

结果偏差因评估者采用不同的评估手段而有所差异,当前研究主要探讨了评估时间范围(evaluation time horizon)和评估方式两类因素。Mertins和Long(2012)在研究中通过操纵评估时间范围(立即评估或五天后评估)发现,相比于在获知全部信息后立即做出评估,被试如果在获知最初业绩信息到完成业绩评估存在五天时间间隔,结果偏差显著大于前者。这表明随着时间增长,人们可能更加依赖积极结果或消极结果来完成决策评估中的认知重建。此外,Gino等(2010)在研究道德行为时发现评估方式能够对结果偏差产生影响。该研究以医生治疗不当作为评估情境,单独评估(separate evaluation)指评估者只对一种结果(受害者身份可辨别或不可辨别)做出判断,而共同评估(joint evaluation)则要求被试同时阅读上述两种结果并做出判断。研究证实共同评估会比单独评估更能减少结果偏差。相对于单独评估易受情感因素影响并产生直觉判断,共同评估会引发评估者直接比较和理性分析,从而做出更加慎重合理的推断。

如上所述,结果偏差的影响因素主要包括动机、情境因素和评估手段等,而相关研究结论仍值得今后的研究进一步完善和验证。除了上述影响因素,结果偏差还可能受到其他因素的影响,比如文化差异(Mazzocco,Alicke & Davis,2004)、年龄(Amsterlaw,2006;Klaczynski,2003)和结果信息的明确性(Gupta et al.,2011)等,这类因素多散落于研究者们的文献中,并未得到实证研究的直接验证。即便如此,这对于今后的研究仍具有重要的启发意义。以文化差异为例,Mazzocco等(2004)在研究有害事件中的结果偏差时发现,美国学生被试在先前过失(prior culpability)较低条件下仍表现出结果偏差,而早先研究在加拿大被试中没有得到上述结果。他们认为这种差异是文化差异造成的,美国文化比加拿大文化更加重视效益,因此在判断中美国人对结果的重视程度远远胜于过程。

4 研究展望

在过去的30多年里,研究者从产生根源、影响因素和应用领域等多方面展开论述,这有助于人们深入有效地认识结果偏差,但是在研究过程中也存在一些值得探讨的问题。通过对以往结果偏差研究的总结和思考,我们认为未来研究可以从以下几个方面进行探讨。

4.1 完善结果偏差的研究手段

首先,当前研究的实验材料需要改进,因为它似乎忽略了积极心理预期的作用。简单而言,这种心理预期就是一种趋利避害的天生本性。以Baron和Hershey(1988)研究中的医疗决策为例,通常情况下,被试总是希望手术取得成功并据此形成心理预期:只要手术成功,那么这一决策就是理性明智的。对此,今后的研究应可以尝试采用中性的刺激情境和实验材料探讨结果偏差的作用机制。其次,相比于积极结果,消极结果更能诱发反事实思考和分析式加工(Chinander & Schweitzer,2003;McCrea,2007)。按照这一论断,我们可以推测相比于积极结果,消极结果引发结果偏差的概率和强度可能相对较小。但是当前的研究尚未探讨上述差异,因而今后的研究可以将结果偏差分为积极结果偏差(positive outcome bias)和消极结果偏差(negative outcome bias),并系统探讨这两类结果偏差的区别与联系。最后,Ghosh和Lusch(2000)提出结果偏差的大量研究都采用内部效度较高的实验室研究,这使得理论被证明的可能性相对较大,而这势必削弱了研究的外部效度。在实验室中,评估者通常仅就一个决策做出评估,决策与结果之间的关系明确且跨期较短。而在真实组织情境中,势必存在大量的能够在不同时间共同影响结果的相关变量。对此,今后的研究有必要探讨结果偏差在组织内部是如何产生的。此外,开展结果偏差的中西跨文化比较研究应引起国内学者的关注和尝试,其意义不仅仅是考察结果偏差是否存在于中国文化背景,对于探讨当前社会下国民的价值取向同样具有较大意义。

4.2 理清结果偏差与其他偏差行为的关系

输入偏差(input bias)是指输入信息的滥用会作用于结果判断(Chinander & Schweitzer,2003),这种现象表明个体通常认为那些能够促成既定结果的事前信息比其他无关信息更显著更有效。决策评估是回溯式分析判断,评估者可能从决策结果视角检验事前全部信息。按照输入偏差的观点,表现出结果偏差的评估者在信息加工的过程中可能存在互为证实的“双向输入”——既定结果先证实相关信息的有效性,而相关信息又保证了既定结果的必然性。输入偏差与结果偏差是互为影响还是存在因果关系,今后的研究可以展开讨论和证实,这对丰富和完善结果偏差的理论框架具有重要意义。此外,也有研究者在另一领域探讨结果偏差:在科学研究中,调查研究者通常根据结果的指向和统计显著性来有选择性地报告研究结果(Rothstein,Sutton,& Borenstein,2005),又称为积极结果偏差(positive-outcome bias)(Emerson et a1.,2010)或结果报告偏差(outcome reporting bias)(Kirkham et al.,2010)。而在论文评审发表中,这种结果偏差又表现为发表偏差(publication bias),同行评审认为积极结果或证实假设的研究更有意义,并且具有积极结果的研究比消极结果的研究更有可能被录用发表(Hopewell,Loudon,Clarke,Oxman,& Dickersin,2009)。不可否认,科学研究中的结果偏差可能存在更多的人为动机,但是这似乎也证实了结果偏差是普遍存在和不可消除的。今后的研究还需探讨两类结果偏差的差异和关系,以便更好地区分和应对结果偏差。

4.3 探讨结果偏差的应对策略

在众多文献中,研究者们不成体系地探讨了如何有效消除结果偏差(Berlin,2004;Grenier,Peecher,& Piercey,2007;Marshall & Mowen,1993;Mertins & Long,2012),例如,减少对结果信息的依赖和加强评估者的认知卷入等,但是尚未取得积极结果,Hugh和Dekker(2009)甚至认为这些策略是徒劳的,这似乎再次证实了结果偏差可能是一种天生的倾向——不可避免的自然谬误(Baron & Hershey,1988)。然而,根据上文影响因素部分的论述,在获得全部信息后立即做出评估以及使用共同评估能够减少结果偏差。Clarkson等(2002)也证实在审计领域,评估者意识到结果效应以及使用不干扰式的指令是应对结果偏差的有效策略。值得决策判断研究者关注的是,Keren和DeBruin(2003)从决策学的角度提出以结构化模型来减少结果偏差,他们认为决策学的本质就是决策质量,而评估决策质量需要统一的标准,这就启发今后的研究可以尝试通过建立决策评估模型提高决策评估的科学性。

总而言之,结果偏差是一种常见的认知偏差,对其产生根源和影响因素进行研究,有利于我们进一步了解认知偏差对行为决策的影响,对于指导我们提高行为决策的科学性有着深远的理论意义和广泛的现实意义。