审查宋庄

张毅

“宋庄原来还是比较开放的,但是现在越来越紧张。”

六月中旬,近20名艺术家集体静坐,以示抗议——他们没有北京户口,孩子到了上学年龄不能办借读。往年靠“宋庄艺术促进会”开出的一纸证明,孩子们便可上学。今年,促进会也无能为力了。

7月6日晚上22时,艺术批评家栗宪庭连续办了9年的电影培训班被紧急叫停,二十多名学生被集中送往一家指定的宾馆,第二天被遣送回原籍或北京火车站。

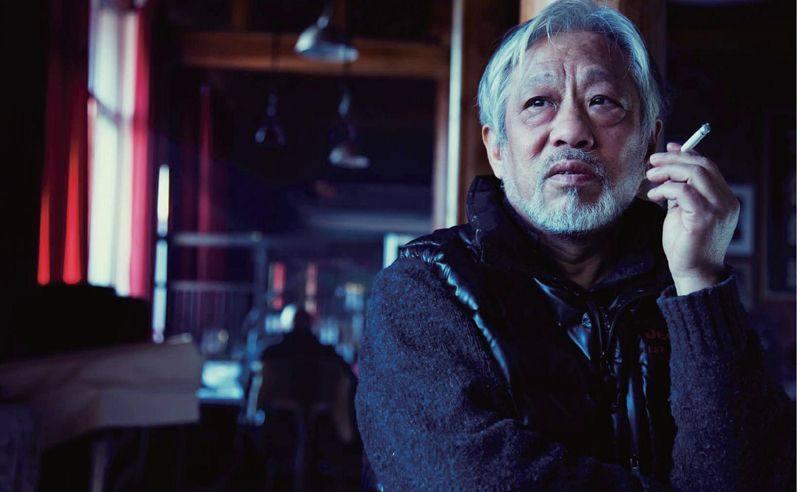

栗宪庭一直回避谈论最近几个月来宋庄发生的几件事情,而是更愿意把这种趋势放到一条长线中来看。

十多年前,当画家们还聚集在圆明园的时候,对社会主义国家前卫艺术抱有特别热情的美国作家安德鲁·所罗门来到中国,他结识了传说中的“老栗”,并赋予这个中国当代艺术精神领袖“教父”的别号。从上世纪八十年代担任美术刊物的编辑,撰写艺术评论,推动当时兴起的当代艺术,到后来的宋庄,再到如今的独立电影,他一直是站在当代艺术的最前沿。

然而盛夏之时,“老栗”明显感到了宋庄的寒意。

为电影,为自由

在7月13日现象艺术中心组织的“栗宪庭电影学校历届学员作品回顾展”是对7月6日事件的一种回应与表态。《博尔赫斯窗台上的猫》《狂人计划》《失眠1》《失眠2》《使者》《天使现象》《二十六度》《拆弹专家》《特别关注》《乌鸦邦》等独立电影作品一一放映。

栗宪庭一直在现场。“今天一开始就有警察在盯着,但是没有阻止。今天下午我应该去做别的事情,但是这件事我得在场,看会不会发生什么事情。”影片放映到三分之二,宋庄镇的公安局长与一名下属从放映厅出来,跟他打了声招呼,握手离开。

从八十年代末张元和吴文光的作品算起,独立电影在中国已经走过了二十多年的艰难历程。2001年,由《实践社》和《南方周末》主办,由杨海君、杨超、张亚璇等人策划的“独立影像节”,虽然只办了一届,但首开了独立电影在中国的展播方式。2006年,栗宪庭电影基金成立,由电影基金创展的“北京独立电影展”和从第四届开始的“中国纪录片交流周”,在宋庄美术馆开始,并延续至今。

由和渊、易思成、季丹、沙青等人策划的昆明“云之南纪录影像展”,曹恺、张献民策划的南京“中国独立影像年度展”,应亮策划的“重庆民间映画交流展”,以及由贺中和王晓鲁策划的北京“北京青年独立影像展”等影展连番上演,证实了独立电影在中国已呈燎原之势。

但是,2011年五月份,由朱日坤策划的第八届“中国纪录片交流周”被迫停播。2011年十月份,由王宏伟策划的第六届“北京独立电影展”,被迫迁移出被称为“中国最大当代艺术家聚集地”的宋庄。同时,这种令人遗憾的事情,在各地举办的影展上,多少都遇到了有关方面的干扰,独立电影依然举步维艰。

“独立电影意味着,我不是唱赞歌的,我不是主旋律的,我是个人化的……独立电影不是film,它变成DV以后,每个人都有表达自己的自由。”像当初在当代艺术领域一样,栗宪庭一直支持个人的自由表达。

异己之罪

1999年之前,栗宪庭几乎遍游西方现代艺术的重要城市,与一些重要的艺术家、策展人聊天,“你自己不是孤立的,你在参照系里才能找到自己,在周边人的对比中才能确立自己,这是我当时确定的一个想法。”

回国后他彻底住在了宋庄,为的是脱离原本已经形成的一种文化状态。

当时的宋庄一片荒凉,只有几栋快要倒塌的房子。他出任宋庄美术馆第一任馆长后,宋庄接着以惊人的速度在发展,几年下来,已经越来越符合栗宪庭的最初设想。

20世纪80年代中期,栗宪庭写过一篇著名的文章《重要的不是艺术》,以此形象地概括他的人生和艺术思想,可以归纳为现实主义一类。所谓现实主义就是客观地尊重和面对现实。艺术不是拿在手上把玩的箭,只有当它射向现实目标时才有意义。他一直在追问这个标准,虽然标准一直在变,但每个时代都有相对共性的标准。

“其实,独立电影人并非刻意要强调自己的边缘身份,更非要对抗主流电影的商业和意识形态模式或者现行体制什么的,我们只是想要做自己喜欢的电影。这是一个逐渐走向多元或者主张走向多元的社会,我们没有妨碍,或者并不在乎商业电影或其他主流艺术的大行其事和热火朝天的社会接受度,也不在乎时代、社会、大众、政治和经济的功利时效,更是置金钱利益、社会荣誉、大众掌声于度外。相对电影的商业和意识形态模式,我们只在乎电影人表达的独立性,而且,这种独立性来源于电影人对个人感觉的忠诚,以及对个人感觉表达方式的试验和探索。”

两年前,栗宪庭曾发出的艰难呼声,时至今日,依然未被听到。