张晓风:篇有寒梅之香,字若璎珞敲冰

梁天盛

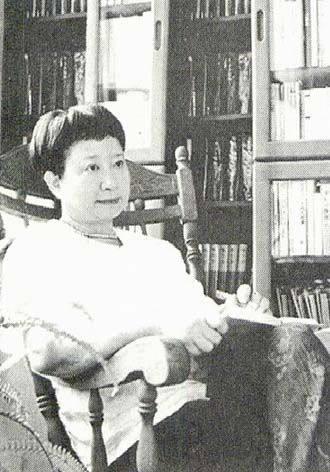

作 家 档 案

张晓风,1941年生,江苏铜山人,生于浙江金华,当代著名女作家,笔名有晓风、桑科、可叵。1949年抵台北,毕业于东吴大学中文系,并曾执教于该校及香港浸会学院,现任台湾阳明医学院教授。她笃信宗教,喜爱创作。小说、散文及戏剧著作有三四十种,并曾一版再版,译成各种文字。上个世纪60年代中期即以散文成名,1977年其作品被列入《台湾十大散文家选集》,编者称“她的作品是中国的,怀乡的,不忘情于古典而纵身现代的,她又是极人道的。”代表作:《地毯的那一端》《从你美丽的流域》《玉想》《秋千上的女子》等。在海峡两岸拥有众多忠实读者。余光中推崇张晓风是第三代散文家中腕挟风雷的健笔,他说:“这枝笔能写景也能叙事,能咏物也能传人,扬之有豪气,抑之有秀气,而即使在柔婉的时候,也带一点刚劲。”又有人称其文“笔如太阳之热,霜雪之贞,篇篇有寒梅之香,字字若璎珞敲冰。”皆评价甚高。她的多篇作品《行道树》《我喜欢》《有些人》被选入中小学语文课本中。

“有一种花,你没有看见,却信它存在。有一种声音,你没有听见,却自知你了解。 生命是一项随时可以中止的契约,爱情在最醇美的时候,却可以跨越生死。 ”多年前的青葱岁月中,轻狂的自己读到这句话时,微笑着置之一边,没有多思,也没有多想,只是记住了一个散文家的名字:张晓风,觉得她的文笔优美、哀婉动人。

时光行为停下匆忙的脚步,经历了成长的磨炼,我渐渐领悟了张晓风的字字玑珠,慢慢走进她那“亦秀亦豪”的家国大爱之中。

(编者)

作 家 作 品

老师,这样,可以吗?

张晓风

醒过来的时候只见月色正不可思议的亮着。

这是中爪哇的一个古城,名叫日惹,四境多是蠢蠢欲爆的火山,那一天,因为是月圆,所以城郊有一场舞剧表演,远远近近用;黑色火成岩垒成的古神殿都在月下成了舞台布景,舞姿在夭矫游走之际,别有一种刚猛和深情。歌声则曼永而凄婉欲绝(不知和那不安的时时欲爆的山石,以及不安的刻刻欲震的大地是否有关)。看完表演回旅舍,疲累之余,倒在床上便睡着了。

梦时,我遇见李老师。

她还是十年前的老样子,奇怪的是,我在梦中立刻想她已谢世多年。当时,便在心中暗笑起来:“老师啊,你真是老顽皮一个哩!人都明明死了,却偷偷溜回来人世玩。好吧,我且不说破你,你好好玩玩吧!”

梦中的老师依然是七十岁,依然兴致勃勃,依然有女子的柔和与男子的刚烈炽旺,也依然是台山人那份一往不知回顾的执拗。

我在梦中望着她,既没有乍逢亲故的悲恸,也没有梦见死者的惧怖,只以近乎宠爱的心情看着她。觉得她像一个小女孩,因为眷恋人世,便一径跑了回来,生死之间,她竟能因爱而持有度牒。

然后,老师消失了,我要异乡泪枕上醒来,搬了张椅子,独坐在院子里,流量惊人的月光令人在沉浮之际不知如何自持。我怔怔然坐着,心中千丝万缕轻轻互牵,不是痛,只是怅惘,只觉温温的泪与冷冷的月有意无意地互映。

是因为方才月下那场舞劇吗?是那上百的人在舞台上串演其悲欢离合而引起的悸动吗?是因为《拉玛那那》戏中原始神话的惊怖悲怆吗?为什么今夜我梦见她呢?

想起初识李老时时,她极为鼓励我写出戏。记得多次在天的夜晚,我到她办公的小楼上把我最初的构想告诉她,而她又如何为我一一解惑。

而今晚她来,是要和我说什么呢?是兴奋的要与我讨论来自古印度的拉玛那那舞剧呢?还是要责问我十年来有何可以呈之于人的成就呢?赤道地带的月色不意如此清清如水,我有一点点悲伤了,不是为老师,而是为自己。所谓一生是多么长而又多么短啊,所谓人世,可做的是如许之多而又如许之少啊!而我,这个被爱过,被期待过,被呵宠过,且被诋毁的我,如今魂梦中能否无愧于一个我曾称她为老师的人?

月在天,风在树,山在远方沸腾其溶浆,老师的音容犹在梦趄。此际但觉悲喜横胸,生死无隔。我能说的只是,老师啊,我仍在活着、走着、看着、想着、惑着、求着、爱着,以及给着——老师啊!这样,可以吧吗?

后记:《画》是我的第一个剧本,因为觉得练习成分太多,便没有正式收入剧集里,近日蒙友人江伟必写粤语演出,特记此梦付之。李曼瑰老师是当年鼓励——说确实一点是“勉强”——我写剧的人,今已作古十年,此文怀师之余,兼以自勉,希望自己是个“有以与人”的人。

鼻子底下就是路

张晓风

走下地下铁,只见中环车站人潮汹涌,是名副其实的“潮”,一波复一波,一涛叠一涛。在世界各大城的地下铁里香港因为开始得晚,反而后来居上,做得非常壮观利落。但车站也的确大,搞不好明明要走出去的却偏偏会走回来。

我站住,盘算一番,要去找个人来问话。虽然满车站都是人,但我问路自有精挑细选的原则:

第一、此人必须慈眉善目,犯不上问路问上凶煞恶神。

第二、此人走路速度必须不徐不急,走得太快的人你一句话没说完,他已窜到十公尺外去了,问了等于白问。

第三、如果能碰到一对夫妇或情侣最好,一方面“一箭双雕”,两个人里面至少总有一个会知道你要问的路,另一方面大城市里的孤身女子甚至孤身男子都相当自危,陌生人上来搭话,难免让人害怕,一对人就自然而然的胆子大多了。

第四、偶然能向慧黠自信的女孩问上话也不错,他们偶或一时兴起,也会陪我走上一段路的。

第五、站在路边作等人状的年轻人千万别去问,他们的一颗心早因为对方的迟到急得沸腾起来,那里有情绪理你,他和你说话之际,一分神说不定就和对方错过了,那怎么可以!

今天运气不错,那两个边说边笑的、衣着清爽的年轻女孩看起来就很理想,我于是赶上前去,问:

“母该垒,(不该你,即对不起之意)‘德铺道中顶航(顶是“怎”的意思,航是“行走”的意思)?”我用的是新学的广东话。

“啊,果边航(这边行)就得了(就可以了)!。

两人还把我送到正确的出口处,指了方向,甚至还问我是不是台湾来的,才道了再见。

其实,我皮包里是有一份地图的,但我喜欢问路,地图太现代感了我不习惯,我仍然喜欢旧小说里的行路人,跨马走到三岔路口,跳下马唱声偌,对路边下棋的老者问道:

“老伯,此去柳家庄悦来客栈打哪里走?约莫还有多远脚程?”

老者抬头,骑者一脸英气逼人,老者为他指了路,无限可能的情节在读者面前展开……我爱的是这种问路,问路几乎是我的碰到机会就要发作的怪癖,原因很简单,我喜欢问路。

至于我为什么喜欢问路,则和外婆有很大的关系。外婆不识字,且又早逝,我对她的记忆多半是片断的,例如她喜欢自己捻棉成线,工具是一只筷子和一枚制线,但她令我最心折的一点却是从母亲听来的:

“小时候,你外婆常支使我们去跑腿,叫我们到XX路去办事,我从小胆小,就说:‘妈妈,那条路在哪里?我不會走啊!你外婆脾气坏,立刻骂起来,‘不认路,不认路,你真没用,路——鼻子底下就是路。我听不懂,说:“妈妈,鼻子底下哪有路呀?”后来才明白,原来你外婆是说鼻子底下就是嘴,有嘴就能问路!”

我从那一刹立刻迷上我的外婆,包括她的漂亮,她的不识字的智慧,她把长工短工田产地产管得井井有条的精力以及她蛮横的坏脾气。

由于外婆的一句话,我总是告诉自己,何必去走冤枉路呢?宁可一路走一路问,宁可在别人的恩惠和善意中立身,宁可像赖皮的小幺儿去仰仗哥哥姐姐的威风。渐渐地才发现能去问路也是一状权利,是立志不做圣贤不做先知的人的最幸福的权利。

每次,我所问到的,岂止是一条路的方向,难道不也是冷漠的都市人的一颗犹温的心吗?而另一方面,我不自量力,叩前贤以求大音,所要问的,不也是可渡的津口可行的阡陌吗?

每一次,我在陌生的城里问路,每一次我接受陌生人的指点和微笑,我都会想起外婆,谁也不是一出世就藏有一张地图的人,天涯的道路也无非边走边问,一路问出来的啊!

作 家 链 接

张晓风:亦秀亦豪的健笔

伍丽微

台湾著名作家张晓风,从二十五岁出版第一本散文集《地毯的那一端》到七十一岁的今天,依然活跃于文坛。她的散文曾经感动无数读者,她的文字温暖了同代人的心。这位在余光中先生眼中“亦秀亦豪的健笔”,原来也很有个性,以文人之姿踏入政坛,年初正式当选为台湾立法委员。

以往名字经常出现在文学杂志上的张晓风,现在反而成为社会、政治版的座上客。其实,从张晓风多年来创作的散文里,不难发现她从来都没有与社会、时事脱节,如今她只不过身体力行,贯彻中国文人入世的传统。

如此大气的女子,你不得不佩服。

有人说,张晓风犹如一股清流,为污浊不堪的政坛带来清新感;也有读者觉得她专注写作就好,何必要蹚这浑水?张晓风说自己是一个赖皮的人,如果有人替她做,她绝对不会去做,但回头一想,为了实践自己的理念,她觉得有必要去做。

没有规划的人生

文人在大众眼中或多或少都有一个光环,是高不可攀、不沾俗事的。而张晓风却在晚年做了一个出乎大家意料的决定,其实对她来说,这也是一个重大的抉择。她在接到立委邀请的时候也考虑了很多,有身体是否可以负荷的考虑,有学术和工作上的考量,也有私人的忧虑。“我妈妈年纪很大了,已经九十六岁,她的身体不太好,我能陪就应该多陪她一下。”当她还为这件事情苦恼不已的时候,母亲突然离开了,她心里有一个感觉—这可能是母亲为她做的最后一件事。“妈妈半失智很久了,但她走得很干脆利落,上天让她走得那么平安,我也就去做我应该做的事。”母亲离开以后,张晓风觉得自己对谁都没有绝对的责任了,而且她也很巧妙地让家人知道没有人有资格阻止她做任何事。

成为立委之后真的很忙很忙,而且现在张晓风的年纪大了,会觉得吃力,以前早上起来可以一直工作到很晚都不需要休息,现在会觉得特别容易累。“说真的,我们做立委,不做任何事也不会有人来骂我们,可是你如果要做事,你必须充实自己。”以前在书中所说的环保、土地可能都是泛泛之谈,但现在身份变了,她不可能用一个作家的视角去处理政事;以前她只需要专注教育、写作,现在每天发生的大小事都与她相关。宜兰深夜有原住民偷砍大树,她要去处理;老板利用毒品控制员工,她要去关注;甚至连台湾女性的婚嫁状况,她也要去了解。她就像一个陀螺,一直转。本来是因为自己对环保、湿地保育特别上心,才走到社会前线,但现在的她分身不暇,不只要提出自己的概念,更要去处理一些对她来说很陌生的事,难怪她会说“最好有人替我去做”。

张晓风一直强调自己不是一个有规划的人,她不是有计划地去成名,也不是有计划地去做立委,一切都是别人的邀请。任教的学校有一个课程叫“人生规划”,张晓风忍不住说:“人生是可以规划的吗?”她一辈子都没有规划过什么事,包括婚姻、事业,一切都是水到渠成,但她知道要用什么态度去面对人生。“我只有我的态度,没有我的规划。”

忧郁是人生的本质

她毕竟还是一个作家,要她每天为了政事劳神,读者看了觉得心疼。学校一位新闻系的老师甚至对她的学生说:「怎么搞的,怎么叫一个老太太跑出去为了这些事吵架?」确实,她也很怀念写作的日子。她说很多事都是别人找上她,唯有写作,是她自己选择的。

走到另一个领域,与写作的距离拉远了,但她愈发怀念写作的时刻。前不久,她为即将推出内地版的书写了一个一千字的序,不变的温柔絮语,不变的观微知着,她依然是大家熟悉的张晓风。

童年时从内地颠沛流离到台湾,成长时开始接触文学,此后几十年游走于文坛;早几年患了癌症,去年母亲去世,今年成为立委……张晓风尝过人生所有的甜酸苦辣,至今依然热爱生活。“只教书不写作,我觉得很没趣;只写古典文学不写现代文学,我觉得很没意思;只是说理论不去执行,我也觉得不够。”所以她会走进政坛也不是一件叫人惊讶的事。

没有所谓的享受不享受,也没有什么快乐不快乐,过程甜美有价值便已经足够。“人生本来就是很忧郁的,快乐才是一件怪事,生命里头本来就有很多愁苦,偶然有快乐就已经足够了。”她这样说。

(选摘自2012-08-07文汇网 )