吴鼎昌:从大公报社社长到中共战犯

李伟

从曹聚仁的诗话说起

以“旧一代的文史学识”自许和自负的曹聚仁,曾对一位诗人的诗篇加以赞许。曹氏引证这位诗人的诗篇《壬申(1932年)元旦三绝句》曰:

听风听雨又一年,河山破碎此身全,

区区许国终无用,岂欲人称管邴贤。

犹为余梦未曾回,为问新诗几度催,

四十九年湖海气,难禁春雪上头来。

问舍求田意最高,百年上策亦徒劳,

渊明剩有忘忧物,来日安排借醉逃。

曹聚仁赞此诗“功力很深,真是有眼不识泰山”,称“和一般诗人的夸大狂绝不相同”。

曹聚仁说的这位诗人,写诗其实只是他案牍劳形之后的余兴,他的身份是银行家、报人、政客,他一生的行藏都在这三方面。

用曹聚仁的话说,他也是“政学系的门帘”“蒋氏的股肱”,中共把他列入首批战犯名单,排名第十七。

他是谁?

他是《大公报》三巨头之一的吴鼎昌。

一帆风顺:求学与出仕路

“时来风送滕王阁”,吴鼎昌一生无论求学、出仕,事业都一帆风顺,极少有起伏。

吴鼎昌1884年出生于四川华阳,字达诠,笔名前溪。他的父亲吴赞廷在四川绥定府入幕,为人佐政达十七年,积有资财,退休后即在成都当寓公。这就使吴鼎昌在人生的初始阶段就具有极好的生活条件。

吴鼎昌少年时由名师授教,他又聪敏好学,十五岁考中华阳县秀才,再进成都客籍学堂读书,因成绩优异,取得四川官费留学日本。其时为1903年,他先进东京预备学堂,后毕业于东京高等商业学校。当时在日本留学的中国学生已万余人,又值革命高涨期,一般学生都不安心于学,而他异于众人,远游乐,勤读书,虽曾参加孙中山的同盟会,但他极少参加政治活动,即使在课余,也躲在宿舍练小楷,准备回国后考洋翰林。

回国后经廷试,吴鼎昌考中了翰林院检讨,如愿以偿成为洋翰林。 然而翰林不过是个闲职,吴鼎昌自然不满足,幸而他的族伯山西藩台吴匡涛了解其心意,举荐他去见东三省(辽、吉、黑)总督锡良。锡良虽接纳了吴,但并不重视,派他充任总督署下属度支、交涉两司的顾问,依然是个闲职,稍后才让他任本溪湖矿务局的总办。这样吴鼎昌才暂时在东北安身。

此后吴鼎昌不甘于在酷寒之地的东北安身立命,终改换门庭,改走大清银行监督叶景葵的路子,内迁到北京,在叶景葵麾下任大清银行总务科长,并逐步取得叶的信任,被外放到江西独当一面任大清银行江西分行监督。正当吴鼎昌稍展抱负时,辛亥革命发生,清王朝垮台,他逃出江西,回到上海。其时孙中山从海外归来,尽管吴仅挂过同盟会的空名,这时却以同盟会会员名义晋谒孙中山,交谈后为孙中山赏识,委派他参与大清银行清理处事务并兼筹备中国银行事务正监督。

但吴鼎昌并不就此满足,不断给当局上条陈、述政见 ,为研究系的首脑梁士诒所赏识,梁为袁世凯总统府的秘书长,于是就把吴引荐给袁世凯。袁世凯善识面相,见吴“背后见腮”,遂不予重用,只委他任参议。为此,吴鼎昌自叹“吃了相貌的亏”。其实另有一个原因是吴曾是同盟会会员。1916年袁世凯搞洪宪帝制时,才任吴鼎昌为农商部次长。吴感职位不高,不到任。后袁世凯随帝制失败而死去,1917年张勋复辟,河南督军张镇芳附逆,复辟失败,张镇芳也垮台。张镇芳原是在北方颇有地位的盐业银行的创办人,自任董事长兼总经理。张与吴交情不浅。张垮台后恐影响其银行,遂请吴出来顶替他在银行的职务。事有凑巧,这时段祺瑞任内阁总理,梁启超任财政总长兼盐务署督办。吴鼎昌本拜在梁启超门下,这次梁遂令吴接收盐业银行,从此他担任盐业银行的总经理。

北洋军阀时期政局多变,待段祺瑞再度任总理,财政总长换了人,由曹汝霖接掌,请吴鼎昌任财政次长,吴鼎昌答应下来,但要求兼任天津造币厂厂长。区区造币厂厂长,虽然名位不显,但利益甚丰,梁启超任财长时,曾任吴兼造币厂督办,在这里他挖到了第一桶金,这次再度接管造币厂,先后共有七八年之久,由此攫取大量财富。缘由是北洋政府时代流通的“袁大头”(银币),即由天津造币厂制造。每一元,名为含银七钱二分,规定可以夹几成铜(纯银不能敲响),从日本购铜又有回扣。这样一来,一年就有额外收入一两百万元,宦囊就充盈起来。不仅如此,吴鼎昌还得到一份非分之财——其时上海发生焚毁鸦片的大舞弊案,由财政部经办。当时曹汝霖兼任财政总长,部内所有事务全由次长吴鼎昌处理。财政部从舞弊案中受贿八十万元,由吴一人独得。至此吴财富激增,他所掌控的盐业银行,遥居北方金城、中南、大陆三行之首,组成北方一财阀集团。

吴鼎昌虽蓄意敛财,同时也不放弃政途。1919年南北议和,他成为北方代表,参与和议,秉承北方当局不和之意,使和议终失败无成。可是暗中他把自己的财团势力逐渐向南方扩展。

平生三大愿

吴鼎昌曾对人说:“我平生有三大愿:一是办一张报纸;二是办一个储蓄会,抵制外国人办的储蓄会;三是办一个国际性的大旅社,接待来华外国客人。”

他为实现这些心愿,费尽心血,终于一一完成。

先说第一件。1926年秋,王郅隆办的天津《大公报》因周转不灵而关门。原在该报任总编的胡政之,在北京尚有国闻通讯社和《国闻周报》,暇时仍常来天津。吴与胡是留日时同学。这时还有留日同学张季鸾暂时赋闲于天津。一日,吴、胡、张三人恰相会在已关张的《大公报》旧址前。吴既早有夙愿要办一张报,此时灵机一动,提议由他出资,三人盘下此报接着办下去,得胡、张两人认同。以往一般报纸所以寿命不长,都是由于资金短缺乱拉政治关系,拿津贴,政局一变就无法存在。为不蹈此覆辙,吴鼎昌一次拿出五万元,不收任何外股。他自任社长,胡政之任总经理,张季鸾任总编辑。胡、张月薪三百元,不再兼任何外职,吴自己分文不取。此后吴、胡、张三人均信守约定,专心致志办报,恪守“报纸要有政治意识而不参加实际政治,当营业做”的办报方针与“不党、不私、不卖、不盲”的四大原则。吴鼎昌在办报过程中也全部放手。据徐铸成称,吴每日都到报社转一圈,只是专注外汇结价、报纸行情涨落,间或写写社评,交张季鸾修改发表,其他均不插手。这样一来,经锐意经营,一年后报社即扭亏为盈,十年后,扩展成津、沪、渝和香港四馆,发行达二十万份,此后二十多年中,成为中国最有影响力的民间报纸,得过美国的“密苏里新闻奖”。

第二、第三两件事则是或先或后于办报前成功。1922年,吴鼎昌发起由他控制的北方财团——盐业、金城、中南、大陆四家银行在上海办起了四行仓库与四行储蓄会。四行仓库雄踞在苏州河畔,抗战初期上海沦为孤岛,曾是“八百壮士”誓死守卫对抗日寇的圣地。而办四行储蓄会是蓄意和外国人办的万国储蓄会、中法储蓄会对抗,不仅遂其所愿,还办得很成功,存款最多时逾一亿元,把外国人所办储蓄会的业务全都挤垮。他又以储蓄会的资金就在毗邻储蓄会的咫尺之地上海静安寺路(今南京西路)跑马厅(今人民公园)对面,建造了当时远东最高的国际饭店,也是设施和服务最好的饭店,盖过当时在上海由外国人开办的华懋饭店。

吴鼎昌这三件事都办成而且很成功。日后,徐铸成有这样的评价:“平心而论,吴氏的三点理想,不管他个人动机如何,结果都大大有益于国家、民族,这也可说是‘动机、效果统一论之不合事理、不切实际的一个有力证据。”

阁揆第一步

吴鼎昌深知“舆论造势”的作用,手中既掌握了《大公报》这样的舆论工具,又有《国闻周报》与国闻社的互为呼应(《国闻周报》与国闻社,虽原属胡政之,但受吴经济支助,而且二人又属好友),加上张季鸾向蒋介石的推荐,吴鼎昌顺理成章进入蒋的“备忘录”。

1931年九一八事变爆发,民族危机空前严重,吴鼎昌审时度势,立即抓住“停止内战、救亡图存”这样紧扣人心的大题目,于1932年5月在上海鼓动商界与金融业四个团体(全国商联、上海商会、银行公会、钱业公会)发动建立“废止内战大同盟”。“大同盟”的十条章程即为吴鼎昌所起草,以“安内对外”的口号,迎合蒋介石的“攘外必先安内”的方针,发表通电,吴列名其中。吴鼎昌同时又在上海、天津几个大学发表演讲,鼓吹“先安内后攘外”,蒋介石大为满意。当时,蒋为了点缀需要,网罗各界名流,组成一个“国防设计委员会”。金融界由钱昌照给蒋拟了个三人名单,即吴鼎昌、徐新六、张嘉璈。蒋对吴早有印象,当然被圈中。这年夏天,蒋介石把吴召到庐山,连续谈了一个星期,大为赏识。这时吴鼎昌已一只脚跨进了蒋府的门槛儿。

吴鼎昌并不满足,又进一步大造声势。1935年,日本侵华势力更见嚣张,占领东北后,更想染指关内,进而占领全中国,民族危机空前严重。吴鼎昌抓住时机,在同年10月,纠合平津沪汉金融工商界首脑人物,组织“赴日经济考察团”,去日本促“中日经济提携”。吴任团长,一行三十四人,团员有陈光甫、俞佐庭、周作民、黄文植、刘鸿生、徐新六等。吴鼎昌俨然成了当时金融工商界领袖。在日本活动一番后,待他回国,12月,双脚就迈进了蒋府的门庭,成了“名流内阁”中的一员。

1935年12月,蒋介石亲自兼任行政院院长,对原行政院班底进行改组,组织所谓“名流内阁”。任蒋作宾为内政部部长,何应钦为军政部部长,张嘉璈为铁道部部长,张群为外交部部长,吴鼎昌为实业部部长,蒋介石组建这样一个班子,一般认为,蒋可能考虑到这五人都曾留学日本,与日本方面有因缘,熟悉日本情况,可利用这五人关系,直接与日本交涉,调整中日关系,延缓中日日趋紧张的情势。至于用吴鼎昌更多一层,是用吴善于办金融办实业之所长。

吴鼎昌从一名银行家、报人一跃而为内阁高官,虽然在任不过两年(1935年12月上任,1937年12月卸任),但他根据自己的优势,也做了一些实际的工作。上任之初,他即强调“为政不在多言,只需埋头苦干”。根据当时中国经济发展遇到的困境,他提出“奖励生产,发展贸易”。针对中国向来以农立国,而农业生产衰落的情势,他特别强调要增加农业生产,诸如改良种子,加强病虫害防治,增养牲畜,发展农场等。他还大力推动农村合作事业,吴亲赴江西、湖南、湖北、安徽等地视察农村合作事业的推进。

吴鼎昌在实业部部长任上,很重要的一项工作是推动国民经济建设运动。所谓国民经济建设运动,是实业部牵头的由民营第二、第三产业带动第一产业的现代化运动,也是城市领导农村的一个经济运动,得到蒋介石的支持。蒋亲临并主持国民经济建设运动委员会的成立大会,提出“国民经济建设运动与新生活运动二者相表里,故必须相辅而行”。蒋还规定在南京设置总会,亲任会长。当时《大公报》(1936年 6月5日)就发社论指出“愿中央与地方切实进行,勿陷入名不副实之弊”“生产制造乃救穷之唯一手段”。然而此项活动最终结果还是流于形式,成为吴的一大败笔。

所幸吴鼎昌在两年实业部部长任上,当时中国没有大的自然灾害,可说是风调雨顺,农业连年丰收,物价稳定。

治黔政声极佳

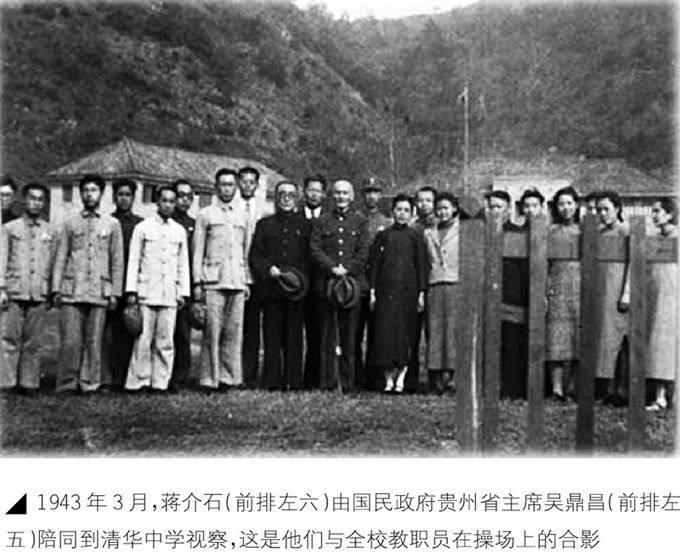

吴鼎昌虽自称“喜谈政治,不一定适于做官”,又说自己“平生志愿在办一学校办一报馆,无意袍笏登场”,可他偏偏官运亨通,1935年冬始,竟当了两年实业部部长,“又不意二十六年(1937年)冬,忽奉命出主黔政”(《花溪闲笔初编》)。吴鼎昌当上了贵州省的省主席。贵州与四川相邻,可说是重庆的卧榻之侧,蒋介石委他如此重任,可见倚重之深,无怪他自述“奉命时之惶恐心理不堪言状”。

吴鼎昌到贵州当省主席还兼滇黔绥靖公署副主任,成了上马管军,下马管民,文武双全的封疆大吏。往常新官上任,都是“大换班”,任用亲人换下旧人。他到任没有自己的班底,只借用《大公报》的金诚夫做他的秘书,其余都是旧人。治政方面,他极重视工农业生产,先后开办几家工厂,抓农田水利建设,开垦荒地,“冬闲恶习几乎全部废除”。据他自述:“后方人口虽然增加,而民食并未感觉缺乏,除一二荒旱小区域外,并未发现饿殍。”这就很为不易。加上他的简政放权,还有“用人不分新旧,不论学籍,不重乡籍”“用人不疑,疑人不用”的一套驭人术,贵州面貌有所改观。吴鼎昌深知强国必先强民的道理,重视医药卫生事业。前任在职时,全省医院卫生费用为四十万,在他任上该费用支出增加到七十万。他同时也重视办学,着重培养中小学师资,增加中小学校。贵州大学、贵阳医学院、贵阳师范学院,这几所大学就是吴鼎昌力倡所办。更值得一提的是他推行新生活运动,如对示范人员规定:起居有定、仪容整洁、不赌博、不酗酒。还规定示范家庭标准:身体要保持清洁;子弟要应对知礼;居处不杂乱污浊;儿童不赤身裸体。这样一来,战时贵州居然有一个相对承平的环境,吴鼎昌也有了闲暇,憇游于贵阳近郊花溪之上,饮酒赋诗,在此他题壁明志曰:“得专一壑胜一州,早买青山待白头。杀贼功名殊未了,几年迟我为身谋。”“花溪山水胜前溪(予家世居吴兴前溪),准拟移家老圃畦。忽觉使君身是客,鸟声人语惜栖栖。”

吴鼎昌治政有个特色就是比较懂变通,与人为善。曾有这样一例,贵州境内历来种大烟(罂粟),农民以此为生。1937年军事委员会下令严禁,已种的立即铲除。特别是滇黔公路两侧,有碍观瞻。而平坝县正在滇黔公路侧,铲除罂粟刻不容缓。当地士绅要求缓铲,待秋收后保证不再种。平坝县县长想了个变通办法:公路两侧一华里内必须立即铲掉,其余可以不铲,责任由他负。这一变通,绅民无不拥护。然而这有违省政府严令。这刘县长诚惶诚恐地来见吴鼎昌,禀报经过并请罪,要求处分。岂料吴默思片刻,拍桌大呼:“好县长,好县长!农民利益为重!”

据闻当时冯玉祥曾去贵州考察,因是微服私访,事前并未通知吴鼎昌。从松潘到贵阳,一路上冯玉祥访问很多农、工、商、学各界人士甚或家庭妇女和他们的家庭,从生产谈到生活,还有政治常识和抗战问题,被问者都对答如流,当地环境也相当整洁。冯玉祥极满意,认为吴鼎昌治理不错。想来这不是无稽的传闻。

总之,吴鼎昌在黔赢来颇佳的政声,舆论公认“贵州在抗战后方是进步相当迅速的省份”,从而为巩固大后方、支持抗战做出贡献。

调任文官长,策划国共和谈

1945年,吴鼎昌治黔已达十年,虽然政声不错,可黔籍在政府中的高层人士放出“黔人治黔”的呼声,这呼声影响了蒋介石,于是蒋把吴调到重庆,任国民政府文官长。吴成了蒋介石的幕僚,开始小心翼翼地为蒋服务。

这年8月,日本投降,抗战胜利,内战烽火燃起。

吴鼎昌自任文官长后,无所作为。蒋氏幕中,亲信幕僚早有陈布雷、张群等,蒋哪会下顾吴鼎昌。吴鼎昌向来不甘寂寞,他挖空心思,想了一计,上条陈给蒋介石要他电邀毛泽东来重庆共商国是。如一旦被毛拒绝,内战祸端就可推在中共身上;如中共接受赴会,谈判需要时间。这样一来,就可为国军赢得接收与受降时间。蒋介石采纳了吴鼎昌的献计并责成吴于8月14日发了一个“寒电”去延安。

此后经过延安审慎考虑,在美驻华大使赫尔利亲自赴延安迎接下,毛主席亲到重庆谈判。这可出乎国民政府的意料,他们对会谈内容并无准备,只得边谈边准备……这样经过双方多次会谈以及在会内会外的较量,终于订出《双十协定》。和平似乎在望,岂料“协定”墨迹未干,大规模内战就开打。吴鼎昌这位智囊人物,该不会想到他这“干戈化玉帛”的策划,竟会如此结局!

最后的结局

1945年抗战胜利后,吴鼎昌的仕途逐渐走了下坡路。

表面上,吴鼎昌在1945年9月仍任文官长外,一度还兼任中央设计局秘书长(设计局筹划抗战胜利后的各项大计),其实只是闲职。随着内战加剧,所有战后设计只是纸上谈兵。

1948年国民代表大会召开,蒋介石当选总统,钦点吴鼎昌为总统府秘书长。吴自顾虽荣衮在身,但当时国民党已江河日下,战事一蹶不振,前途堪忧,预计蒋家天下已不久长,他拟辞去不就。然而他又知道,如稍示不就,就可能累及全家并遭杀身之祸,因此他只能隐而不发,同时另作善后布置。1948年年底,《大公报》刊出一则启事,吴鼎昌声明退出《大公报》董事,同时又暗地里将自己的财产陆续转移到香港——这是吴鼎昌逃港的前奏。

1949年1月,淮海大战结束,数十万国军崩溃,主帅被俘。这时蒋介石已不能安于其位,自己“引退”,由副总统李宗仁代替。乘此时机,吴鼎昌辞去总统府秘书长职务,悄悄溜到香港。当时中共已把他列入战犯名单,位列第十七名。在港稍有时日,吴鼎昌就不安于寓公生活,通过关系向中共表态,愿回大陆。据徐铸成回忆:1950年夏天,徐铸成因香港《文汇报》事在香港小住俩月。因他过去和《大公报》及吴鼎昌的渊源,其间中共一位负责经济工作的同志,要他去找吴鼎昌探询“是否有意回大陆”,并表示“他如肯回去还是有作用的”。徐铸成多方打听到吴的住址后,正要作试探性访问时,一天路过一家花店,见门前一特大花圈,飘带上款写着“达诠仁兄千古”,下款写着“弟吴铁城敬挽”——原来吴鼎昌已于8月22日病故,享年六十六岁。■

(责任编辑/穆安庆)