生态视域下的混合式学习模型构建

郭冠平 张小宁

[摘要]近些年来,混合式学习在高校和中小学应用比较广泛,但学习效果不尽如人意。该文从生态学视角分析了混合式学习中生态主体和生态环境的现状,并基于此构建了以学习共同体为中心的混合式学习模型,结合该模型進行了实践教学研究。

[关键词]生态视域;混合式学习;模型构建;实践教学研究

[中图分类号]G420 [文献标识码]A [论文编号]1009-8097(2013)05-0042-05 [DOI]10.3969/j.issn.1009-8097.2013.05.008

混合式学习是把传统学习方式的优势和E-learning的优势结合起来,使两者优势互补,以获得最佳的学习和教学效果。近年来,诸多高校及中小学都使用Blackboard或Moodle等在线学习平台,進一步深化教学改革,提高教学质量。混合式学习是一种民主和谐的学习方式,协作学习和自主学习发挥主导作用。但是混合式学习的效果不尽如人意,出现了较多问题,本文尝试从生态学视角构建一个学习者能够适应的混合式学习模型。

一、生态视域下的混合式学习概述

生态学是研究生物与生物、生物与环境之间关系的一门学科。将混合式学习看作一个微观的教育生态系统,由生态主体和生态环境两部分组成。生态主体包括学习者、教师。生态学认为,人类生态环境主要包括物理环境、社会环境和规范环境。物理环境是指为学生提供学习的物理空间和信息资源构成的物化环境;社会环境是指在学习开展过程中,学习者之间或学习者与其他群体间形成的关系环境:规范环境是指在学习过程中形成的各种态度、风气和价值理念等。三个子环境相互作用、相互影响。

生态视域下的混合式学习尝试协调其中的生态主体和生态环境之间关系,建立一种开放、多样、和谐和可持续发展的学习形态,促使混合式学习中的课堂学习和在线学习呈现和谐、共存和发展的状态,以发挥生态主体在混合式学习中的活力,更好地适应混合式学习,提高学习效果。

二、混合式学习的现状

1.生态主体的现状

生态主体主要包括学习者与教师,他们组成学习共同体,但是在两种学习方式共存的条件下,出现主体因子角色转换难、主体因子的能力局限,主体因子的交互欠缺等情况。

(1)主体因子角色转换难

混合式学习是课堂学习和在线学习的混合,一些学习者习惯跟着教师的步调走,在传统的课堂上,他们能够认真听讲,做好笔记,掌握教师传授的知识。但他们在新的学习方式面前难以转换角色,显得较为迷茫,变得懒惰。课堂学习是教师占主导地位,教师操纵整个课堂教学,学习者大多处于被动听课的状态,这种传统的学习习惯导致学习者在线学习过程中难以找到自己的角色,因为习惯于听从教师的指挥,他们难以在在线学习中由被动的学习者转变为主动学习的、协作自主的、基于情境的意义建构的学习者,学习者难以适应由被动获取到主动获取和协作交流的角色转换,导致角色迷失。

混合式学习中的教师较难转换自己的角色,教师不仅仅是传统课堂的知识传授者与灌输者,也是在线学习中学习者的在线教师、学习顾问、意义建构的促進者、课程的开发者、合作者、信息资源的设计者、研究者和学习者。一些教师在课堂上仍然是“满堂灌”,而在线学习中仅仅是学习资源内容的添加者,不能真正成为学习者的学习顾问和合作者,难以真正从传统的课堂教学角色中转换出来。

(2)主体因子能力的局限

生态环境下的学习应是学习者在整个学习过程中占据主导地位,应以学习者为中心,混合式学习旨在培养学习者的自主学习和协作学习的能力,但是学习者的自主学习和协作学习能力不强。教师在学习平台上添加的学习活动,学习者只会完成在线学习的学习任务,对于其他的学习资源很少理会,或者根本就不关注,主导性不强,导致学习者自主学习能力较弱。对于协作学习,教师布置的任务,需要学习者合作才能够完成,但是很多情况下这些任务是由其中的一部分学习者完成,其他学习者很少参与甚至没有参与,逐渐地被边缘化了,协作学习难以发挥效用,没有产生效果。

一部分教师对于使用在线学习平台没有足够高的信息素养,在线学习平台的一些技能没有掌握,只会一些简单的操作,有的虽然添加了某些活动内容,却无法让学习者打开進行参与,难以進行在线学习。教师没有充当多种角色的本领,难以成功转换角色,这就出现了在线学习中只是充当简单的资源添加者,而且资源形式单一,从而影响教学活动开展的效果和混合式学习的质量。

(3)主体因子交互欠缺

作为生态主体的教师和学生互动较少,缺乏互动。教师和学习者在学习过程中构成学习共同体。课堂教学中,作为生态主体的老师和学生地位不均衡,基本上是老师在课堂上滔滔不绝地讲,学生在下面不停地记笔记,教师根本没有关注下面的学生,即使老师向学生提问,很多学生也很难回答老师的提问。由于很多老师会把课堂上的PPT放到在线学习平台上,使得一部分学生对老师讲的课只是听听而已,而且大部分老师叫不出班级学生的姓名,导致学生课堂学习的积极性不高。在线学习中,由于时空分离,教师不易对学习者的学习行为和学习進度進行及时的监督管理,不能对学习者在学习过程中遇到的疑难问题作出及时解答,同时学习者又不能及时反馈信息,使得教师无法在第一时间调整自己教学知识结构、思维方式和行为方式,造成师生之间互动延迟,最终导致双方互动行为的偏差。学习者参与讨论的积极性不高,学习相对被动,很多的讨论也就仅仅停留在浅层次的讨论,因此有大量的“灌水帖”出现。

在线学习中,学习者之间的互动很少、交流很少,学生自主学习能力欠缺,有的虽有合作学习,但只是限于小组成员中的部分人参与完成,并没有真正实现让每个学生都参与其中,進行协作学习和互动。

2.生态环境的现状

(1)学习生态资源有限,易产生花盆效应

“花盆效应”在生态学中又称为“局部生态环境效应”。花盆是一个半人工半自然的小环境,它在空间上有很大的局限性,由于人为地创造出非常适宜的环境条件,人工控制湿度和温度,在一段时间内,作物和花卉可以长得很好。但一旦生态因子的适应阀值下降,花盆里的花一旦离开人的精心照料,就经不起温度、湿度的变化,就会枯萎。

当今社会知识信息更新速度快,学习资源的建设也不是一成不变的,需要与时俱進。在混合式学习所构建的生态资源环境中,学习者的学习都是在教师的设计下進行的,很多教师教一门课经常会教多次,多次重复同样的内容,信息资源建设完成后少有更新或不能及时更新,信息资源出现不同程度的“老化”现象。在课堂中,教师教授的是基础知识,在线学习大部分也是课堂知识搬家,缺乏一些培养学习者能力的项目和活动模块,而且在线资源的形式和内容也比较单一,大部分是文本形式的讨论交流,缺少视频、音频等内容的设计,以致学生知识视野不宽,缺乏创新能力,缺乏实际操作能力,易出现“花盆效应”。

(2)学习支持服务环境不健全

一些学校搭建的学习平台只限于在校园网内部使用,这样就容易降低学习者的学习热情。一些学校使用的学习平台不稳定,经常出现瘫痪现象,有时教师规定了学生在线学习任务,但学习者却经常進不去学习。另外,学习平台上一些添加的学习内容也经常打不开或无法正常浏览,在线学习支持服务的环境不稳定,使得学习者对在线学习的积极性产生一定的负面影响。

对于不同的学习主题在混合式学习中选择教学媒体时出现偏差,并不是所有的课程采用在线学习都有较好的效果。研究数据显示,在语言学习中,比较面对面学习、混合式学习,两者的总体成绩差不多,但在口语的流利度上,混合式学习者的成绩不如面对面学习者的成绩好。国内高校以一学期的Flash动画课程为实验对象,采用混合式学习的实验组在期末测试中具有更好的成绩。

3.生态主体和生态环境的交互失衡

(1)学习者与生态环境中反馈评价失衡

拥有反馈评价的系统才能处于稳定的状态。反馈系统强调反馈信息的及时性、准确性和明确性。但是现在教师对学习者的评价大都只是最终的一个分数,也就是只有一个总结性评价,缺乏对学习者的形成性评价,不能够对学生的学习产生一定的帮助。在学习的过程中,学习者提交的作业或是发表的一些帖子,教师对其反馈不是很及时,教师很少会对每个人的发帖给予适当的评价,只会就某些观点進行评价或者讨论,易导致边缘效应。这样使得一部分学习者的学习积极性不高,参与兴趣降低。

(2)学习者与信息资源环境互动欠缺

学习者具有双重身份:学习信息的生产者和消费者。在混合式学习中,一方面学习者从课堂上获得言语信息,在线学习平台上阅读文本信息及接收视音频信息,这些有用的信息被学习者吸收、整合,建构自己的知识结构;另一方面学习者通过参加讨论、提交作业等,产生新的信息资源和信息环境。前者是向学习环境获取信息,后者则是输出信息。但现实中,学习者从学习环境获得的信息多,而向学习环境输出的信息较少,造成输入和输出信息不均衡,影响学习者与生态环境的有效互动,降低混合式学习的有效性。

三、生态视域下混合式学习模型构建

混合式学习,是两种不同学习方式的混合,目的是为了达到最优的学习效果。生态视域下的混合式学习模型,是以学习共同体为中心,以生态环境为基础构建的。其模型如图1所示。

1.学习共同体

混合式学习作为一个生态系统,生态主体包括教师、学生及助学者。其中多个学生个体构成学生种群,多个教师个体构成教师种群,助学者形成助学者种群。学生种群和教师种群构成师生群落,即为一个学习共同体。组建一个优秀的教师种群,即教师团队,对于学习共同体的构建很重要。因为很多专业教师没有足够高的信息技术素养,他们在课堂教学中能够运筹帷幄,但在在线学习平台中不知所措。教师团队可以由学科教师群体和教育技术专家共同组成,可分为平台维护教师、课程主讲教师和在线辅导教师,以实现优秀教师资源共享。优秀的教师种群是该生态系统长久生存的前提和基础,能够激发学生种群的学习动机。助学者种群为学生种群提供各种帮助。

生态环境是一个系统,其中的物理环境、社会环境和规范环境三者是相互联系、相互影响。任何一个环境因子发生改变,都会引起其他环境因子的改变。注重物理环境的建设,忽视社会环境和规范环境的建设,都是不可取的。

2.物理环境的构建

物理环境通过传统课堂、在线学习平台和信息资源三个因子進行构建。无论是课堂教学环境还是在线学习平台的建设,都要以人为本,以学习共同体为中心。优秀的网络教学平台及信息资源,是实施混合式学习的条件和保障。

(1)传统课堂

传统课堂是一个真实的学习环境,在现代的课堂教学中大都有多媒体教学设备,可以使教师能够使用课件或其他的视音频资源等進行教学,教室的投影屏幕大都在中间,在中间可以多设置座位,以便学习者都能够看到教学内容,座位中间也需要设置过道,方便学习者出入。教师应该根据学科的性质来选择教学媒体,一些学科不适合使用多媒体,硬要使用也不会提高教学效果。

(2)在线学习平台

在线学习平台是一个虚拟的学习环境,学习者自主学习的场所。在线学习平台的建设要注重系统性、功能性和人文性。首先,应该保证学习平台能够稳定运行,设计友好的学习平台界面,可以根据学科性质设置不同的界面,避免千篇一律。其次,学习平台设置要有明确的导航,以避免学习者進入学习平台之后造成迷失。在教学平台上开展系统性的教学活动,包括教学内容、教学大纲和教学资源、学生在线测试、讨论区、在线作业等。创设多样化的学习活动,一方面可以把平台作为课堂教学的扩展和延伸,添加更多的学习资源和讨论区,進一步巩固课堂知识,比如为了能够使学生及时解决问题,可以在平台上建立智能答疑系统,回答学习者经常遇见的问题,或者建立专门的问题答疑区,解决学习者遇到的问题;另一方面在线学习平台作为探究性学习的平台,让学习者完成基于任务的学习或是基于资源的学习等。

(3)信息资源

信息资源是物理环境构建的一个必备的因子。生物对一种生态因子的忍耐是有限度的,“过”和“不及”都是有害的。信息资源的建设需要有一个度。将课堂教学中的资源和在线学习平台中的资源结合起来,避免信息的重复和冗余,将课堂教学的课件放到学习平台上,便于学习者掌握课程的重、难点。同时注意信息资源的丰富性和实用性,因此不仅仅添加文本信息,更多的还要添加视频、音频、图形和动画等资源。注意基础知识资源和扩展知识资源相结合,基础知识资源巩固基本知识,扩展性资源开拓学习者的视野,并与网上丰富的教学资源相链接,强化外部资源和信息流的加入,创建有活力的信息场。

3.社会环境的构建

良好的社会环境是学习者开展学习的基础,社会环境可通过师生关系、生生关系和文化氛围等来构建。

(1)师生关系

良好的师生关系是生态系统长久不衰的基础,应建立和谐民主的师生关系。根据生态链法则,生物间的营养关系常常不是简单的直线关系,而是复杂的网络,形成生态链。在教育生态链中,不仅有基于能量流传递的关系,更多的是知识流的富集关系。由于学习者的学习风格不同,一些外向的学习者在课堂学习中通常比较活跃,而性格内向的学习者则在在线学习中较为活跃。教师要改变权威教师的形象,平等地与学习者交流,强化教师与学习者的多维互动,优化师生生态链。在课堂教学中,教师是学习者的主导,学习者是主体,讲授专业知识的同时要兼顾学习者的情感,跟学习者互动,增進与学习者的感情,这样才能使课堂充满活力,产生较好的学习效果。应设置多渠道的师生互动方式和条件,如通过师生交流电话、邮箱等。在线教师要及时参与到学生的在线学习中来,利用多种方式加强与学习者的交流互动。教师可以主动发起关于某一学习主题的讨论,在讨论过程中,教师应该对学习者提出的观点给予肯定或积极引导,对于那些脱离主题讨论的帖子,教师应该适当制止,以正确引导学习者,使学生更容易掌握学习内容,达到教学目标。教师要及时查看学习者登陆在线学习平台的记录,监控交互的质量。对那些较长时间没有参与在线学习的学习者,教师应该鼓励其参与進来,可通过向学习者发小便条的形式鼓励他们参与在线学习。通过与学生平等地沟通,实现教师“命令性”的任务转化为学习者自愿完成的任务,增加学习者的学习积极性,以利于各项教学活动的开展。

(2)生生关系

混合式学习主要是以自主学习和协作学习为主,良好的生生关系是教育生态系统得以稳定的必要条件,加强学习者之间在现实环境及虚拟环境的互动和协作,就显得很重要。在课堂上,教师应尽量增加学习者讨论的机会,鼓励学习者在课堂上或课堂下進行面对面交流,在线学习时学习者多与其他学习者发表的帖子進行讨论互动,通过交互产生思想火花的碰撞,产生新的想法。学习者中产生的“学习领袖”,能引导班级学生進行有效沟通,从而提高协作学习的效果,并提高学习者自主学习的热情,增進学习者之间的感情,建立一个具有凝聚力的班集体。

(3)文化氛围

混合式学习在社会环境下存在多种文化氛围的冲突,教学策略文化、知识背景文化、课堂传播文化和网络传播文化等并存,要创设多种文化和谐并存的局面。教师要科学选择教学策略和传播媒体,如小组在线合作学习、任务驱动学习和探究性学习等,教师要根据教学内容的不同选择合适的教学策略,兼顾各种教学策略在混合式学习中的不同作用,使之成为相互促進和谐的关系。根据学习者的学习背景不同,要逐步扩展知识范围的广度和深度,加大学习者对知识的获取,创设和谐的文化氛围。

3.规范环境的构建

规范环境是整个生态环境正常运转的保障,对于混合式学习也要通过行为规范、学习习惯和管理体制等進行约束和规范。

(1)行为规范

制定师生行为规范,是保证混合式学习开展的有效手段。由教师和学生在民主协商的基础上共同制定行为规范,使得教师和学生的学习活动变得更有效,促使生态环境稳定有序而又充满活力。一方面督促教师及时参与学习活动,并不断提升自身素养,促進教师在学习过程中能够担任各种角色:另一方面约束和规范学习者的学习行为,避免学习者将自主学习转为自由学习,浪费学习时间,减少“灌水帖”,提高学习者参与在线学习的质量和效果,激发“潜水者”参与学习的热情,使得信息场的输入和输出达到平衡。

(2)学习习惯

大多数学习者习惯真实环境的学习,对于虚拟学习环境则无所适从,要培养学习者的学习习惯,掌握在线学习的方法,使学习者主动参与在线学习,能够在两种学习环境中运用自如,有效地進行教与学的活动,达到生态主体和生态环境的相互适应。

(3)管理体制

建立健全的管理体制,规定课堂学习和在线学习的时间,对于那些很久不参与在线学习的学习者,或不符合学习行为规范、发表不良信息的学习者,要给予提醒、警告,以净化生态环境。学习者和教师的生态位不同,教师和学习者要在数量上达到平衡,以便每个学习者都能融入到生态环境中,提高学习效果。适当地引入竞争机制,通过“鲶鱼效应”调动学习者的学习动力和激情,增加生态环境的活力,使学习者的生态位达到动态平衡,通过动态发展学生群体的生态位,使其在积极的“运动”中,与周围的人、事、物進行交互、学习,提高学生自主学习和生存的意识,促進学生生态位的发展。

四、混合式学习应用实例

《教育技术导论》是普通高校教育技术学专业的专业课程,其主要知识点是介绍教育技术的本质及其发展史、教育技术的功能,以及教学系统设计等。本课程是大一上学期开设的专业课程,对于刚進入大学的学生来说,理论知识的学习是比较难的,而教育技术学是一个偏重技术操作的学科,学生的计算机操作能力参差不齐,学习者自主学习能力和创造能力不足。因此将本门课程依据生态学视角的混合式学习模型進行构建,以促進学生的发展。

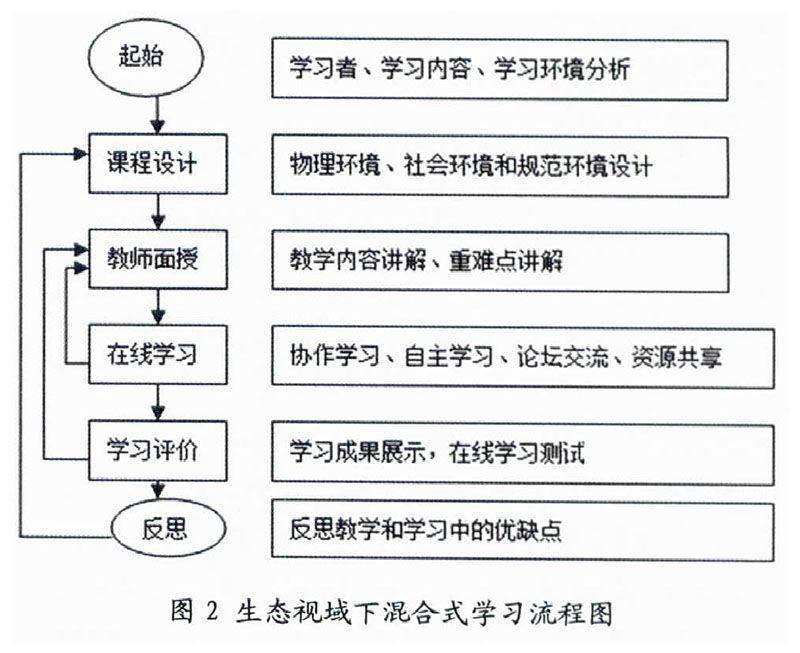

在本门课程中构建学习共同体,有任课教师、学习者和助教组成。本课程选择多媒体网络教室和本校在线学习平台,教师通过面对面讲解课程的重、难点,利用在线学习课程资源,让学生在在线学习平台自主学习和协作学习,并在线提交学习报告或在线测试,教师進行在线评价和反馈,并進行教学反思。其混合教学过程如下图2。

在线学习平台是混合式学习的核心,该学习平台(如图3)中设置通用资源、贡献区和休闲区。通用资源模块包括课程大纲、课程通知和在线学习规范等:贡献区包括智慧树(分享资源)、每周一汇等;休闲区设置超级秀场,杂谈天下以及闲聊茶馆等。每一章设置专题导学、学习资源和学习活动模块,专题导学包括专题学习目标和专题知识结构图;学习资源模块设置课堂教学课件、课外文献阅读和视频等;学习活动模块设读有所思、讨论区和每章一测。(如图4)

在本课程教学任务完成后,学生对混合式学习方式逐步适应,极大提高了学生的学习积极性和主动性,学习成绩明显提高,学生对这种学习方式较为满意,达到了最优的学习效果,有效改变了课程的教学结构和教学模式。

五、结语

混合式学习作为一个微观的教育生态系统,是学习者之间共存的场所和方式,要不断探究提高混合式学习的有效方式,创建有效地学习方法,让学习者在掌握技术的基础上,逐步吸收和接受新知识,提高学习效率,达到最优化学习效果。生态视域下的混合式学习模型,在物理环境建设良好的情况下,加强社会环境和规范环境的构建,進而约束混合式学习生态系统中学习主体因子的行为,更好地培养学习主体因子的学习能力、创造能力和创新意识,促進生态系统的动态平衡,实现物质能量的良性循环,使混合式学习发挥更大的价值。