妙像梵音(四)释迦牟尼佛的苦行像

金申

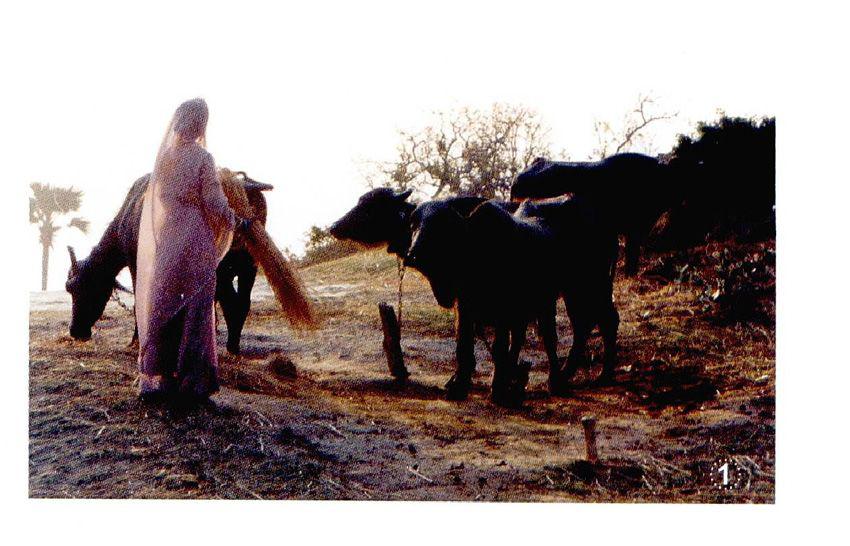

佛经上说,释迦牟尼成佛前于摩揭陀国的前正觉山西南15里的卑钵罗树下苦行6年,这块圣地现在印度的佛陀伽耶成道大塔的南面,目支邻陀(Mocchalinba)村东。笔者在20年前曾到此地拜谒,但见杂树葱茏,似有千年前之遗韵。令人浮想联翩(图1)。

释迦牟尼佛苦行的情景在前秦(351-394年)僧伽跋澄译《僧伽罗刹所集经》、后秦鸠摩罗什(344-419年)译《大智度论》等经中多有描述,各经互有异同,以唐地婆诃罗译《方广大庄严经》的描述最为详细,其云:

比丘当知,我昔唯食一麦之时,身体赢瘦如阿斯树,肉尽肋现如坏屋椽,脊骨连露如筇竹节,眼目(目成)陷如井底星,头顶销枯如暴干瓠。所坐之地如马蹄迹,皮肤皱如割朐形,举手拂尘身毛燋落,以手摩腹乃触脊梁。又食一米乃至一麻,身体赢过前十倍;色如聚墨又若死灰。四方聚落人来见者成叹恨言,释种太子宁自苦,端正美色今何所在,佛告诸比丘,菩萨六年苦行之时于四威仪曾不失坏。盛夏暑热不就清凉,隆冬严寒不求厚暖,蚊虫唼体亦不拂除。结跏趺坐身心不动,亦不频申亦不涕唾。放牧童竖常来睹见,戏以草莛而刺我鼻,或刺我口或刺我耳。我于尔时身心不动,常为天龙鬼神之所供养,能令十二洛叉天人住三乘路。

此节经文将释迦苦行的情景描述得淋漓尽致,令人感叹。

表现苦行的石雕像

表现苦行的石雕像在犍陀罗系的雕刻中发现许多件。最有代表性的作品当推巴基斯坦希库里出土的石雕像(灰片岩制,3~4世纪,高84厘米,现藏巴基斯坦拉合尔博物馆,图2),释迦为波浪状束发肉髻,禅定印,结跏趺坐于四方台座上,座上敷吉祥草。台座正面浮雕灯台,左右共刻6位供养人。

此像最引人注目的即是那下陷的双颊,凹若深井的双眼,嶙嶙可数的肋骨,塌陷的小腹和突兀的骨盆,都雕刻得极为真实,甚至额头上突起的青筋血管也不厌其烦地精雕细刻。可见当时艺匠对人体的细微观察和兴趣所在。

这尊雕刻像极富写宴性,可知作者对人体解剖知识相当熟悉。唯有喉头与胸部中线处理如一串圆珠,似与解剖不合,这大概是为了符合经文中“脊骨连露如筇竹节”的描述吧。以作者处理身体其他部位的技法看。似乎是有意识这样表现的。虽然我们不知当时犍陀罗艺匠是依据哪种经典而雕刻的,却感觉与唐代汉译本的描述惊人地吻合,不可思议。

这尊苦行像整体呈梯形,下有四足方座,极富安定感,可称是纪念碑式构图。

同样形式的单尊苦行像在犍陀罗式石雕中还有几尊,瘦削的面孔和可数的肋骨是当时艺匠们的兴趣所在,时代也大致为公元3~4世纪(图3)。

有着希腊因素的犍陀罗艺匠非常乐于刻画苦行这类悲剧性题材,写实性的肋骨毕现的形象使他们得以一逞所长。故而,犍陀罗石雕中苦行像为数较多。阿富汗西域博物馆收藏的著名的“舍卫城神变”燃肩佛立像(高63.2厘米,3~4世纪),主像周围为四小佛像,表现思维、苦行、说法,另一像残毁不清,约为涅檠像。这是将佛传故事压缩成这四尊像,苦行像即为其中之一,以苦行像代表了从出家到成道这段经历。

除单身石像外,犍陀罗石雕中又多见横幅连续构图的佛传图。每一情节为一单位,用类似希腊哥林斯式立柱区分。裸上身的苦行释迦趺坐在敷有吉祥草的台座上,周围有男女信徒捧食盒、水瓶前来劝说释迦进食(图4)。

印度本土的苦行像在《大唐西域记》(唐玄奘口述,弟子辨机编集)卷八有记载。是说摩揭陀国前正觉山南十四五里有菩提树,树垣之南门外的目支邻陀龙池东林中精舍内有佛赢瘦之像,其云:

目支邻陀龙池东林中精舍,有佛赢瘦之像,其侧有经行之所,长七十余步,南北各有卑钵罗树……是菩萨修苦行处。如来为伏外道,又受魔请,于是苦行六年,日食一麻一麦,形容憔悴,肤体赢瘠,经行往来,攀树后起。

在印度,苦行像除去玄奘大师记载者外,实例所见不多。从印度佛像艺术的角度说,即使是表现苦行的禅定像,也要符合佛经中释迦的相好标准。尽管苦行的惰节在佛经中津津乐道,描述详细,但石雕中很少出现瘦骨像,可看出印度雕刻的本质是属于理想主义的,装饰性的技法上也是倾向于唯美,那种深刻沉重的题材和照搬生活中苦痛现象的表现,不符合印度人的审美口味。

中国石窟中的苦行雕塑像,年代最早的目前当推甘肃永靖炳灵寺第169窟的南壁下部有五佛并坐像,内中四尊佛像着通肩大衣,第三尊为苦行塑像(高53厘米,图5)。佛像为磨光式高肉髻,颜面瘦削,虽然是表现苦行情节,却面带微笑。上身袒,下着裙,其历历可数的肋骨和前胸成串的骨珠,以及上臂部的表现方法,特别是禅定跌坐的姿势,平面呈对称的梯形,以及整体造型结构。都能看出是脱胎于犍陀罗苦行像的原型。肉髻为磨光圆球状,是十六国到北魏初期佛像的通用样式。

炳灵寺第169窟北壁第6号龛有“建弘元年岁在玄枵(420年)三月廿四日造”题记,时值西秦(385~431年)。坐佛五尊虽位在南壁,但从其通肩大衣的样式、衣纹雕塑手法和佛像的磨光肉髻、脸形等分析,南壁五佛与北壁带有题记的佛像应是大致同时塑造的,应该说这是我国石窟中目前发现的最早的苦行塑像。

在甘肃金塔寺东窟中心柱西面上方塑有三佛并坐像,右边一尊为苦行像(龛高1.30米,图6),为禅定趺坐式,身着通肩大衣,磨光肉髻,颜面消瘦,微颔首作深思状。脖项的筋腱和喉头、锁骨等都刻划得极富写实性。与炳灵寺苦行像不同的是,这尊像着通肩式大衣,大概是为了照顾到与中心柱上另外数尊佛像在风格上的统一吧。金塔寺据考证为北凉(397~420年)所开凿,与炳灵寺第169窟大致同时。

敦煌莫高窟第260窟中心柱南向面下层龛内也塑有苦行像,虽头部及双手明显有后世修改痕迹,但苦行像基本的特征仍存,那饱经沧桑的消瘦面形及胸部肋骨极富写实性,将苦行的形象表现得尤为充分。此像亦为着衣像,右手持大衣一角,但手势感觉很不舒适,怀疑原像应为禅定印(图7)。据认为此窟属于莫高窟北朝第二期,年代为公元465~500年左右,相当北魏中期。

塑造得最为成功的是莫高窟第248窟中心柱西向龛的苦行像,此像亦着大衣,衣纹为阴刻线,透过轻薄的大衣隐隐可见瘦骨,尤以头部和喉部、锁骨捏塑得最为成功,颇具表现人体解剖的功力。此像后世修改极小,对照第260窟苦行像,可以推知第260窟像修改前的手印与此像的禅定印是相同的,而且应该更接近犍陀罗的原型。浅龛左右为双树,应是表现释迦于卑钵罗双树下苦行的情景。此窟被定为莫高窟北朝第三期,即北魏晚期的公元525-545年前后,时代略晚于第260窟,但北魏原作精神保留得更完整(图8)。

莫高窟北朝洞窟内共存7尊苦行像,北魏第257、260、248、437、435窟和西魏第288、432窟各有1尊,论艺术性以第248窟为最。

苦行像的雕刻还可见于云冈石窟第12窟。此窟前室南壁内侧横额枋上雕有9尊坐佛,内中即有禅定趺坐的苦行像,头部为磨光式肉髻,面含笑意,袒上身,雕刻手法较为一般,肋骨只用阴刻线表示,缺乏写实功力。大的框架与细部手法与炳灵寺苦行像有近似之处,似乎图样来源上有些关联。值得注意的是喉部不似莫高窟像的写宴手法,而是如重叠的连珠状,尽管技法平庸,但这种连珠形的喉部却似可窥见远承犍陀罗苦行像的表现手法,这恐怕不是偶然的巧合吧(图9)。云冈第12窟属于云冈第二期,开凿时间约为471~494年之间或稍后。

在第6窟南壁也有一尊苦行像,是佛传组图中的一个场面,已剥蚀过重,不易看清。

上述数尊单体的苦行像雕塑,基本上集中在河西地区和燕北,均为十六国至北朝的作品。在龙门石窟、巩县石窟寺及响堂石窟等处,目前尚未发现单尊的苦行像。这似乎也从一个侧面反映出十六国和北朝僧人对坐禅的重视。

此点汤用彤先生在《汉魏两晋南北朝佛教史》中有精辟论述。修禅就应一心谛观如来一切圆满之相,观像即同见佛。故北朝石窟中释迦佛、释迦与多宝佛、弥勒佛、无量寿佛、三世佛、七佛、四方佛及十方诸佛,甚至本生故事画及佛传故事画都是观像的内容与对象。东晋天竺佛陀跋陀罗译《观佛三昧海经·序观地品》中记有“佛告父王,若有众生欲观佛者,欲知佛生时相者,欲知佛纳妃时者、欲知佛出家时者,欲知佛苦行时者……”的经文,即苦行也属于观像的内容之一。

佛传事迹可归纳为八大事件,其中苦行像用来概括在摩揭陀国尼连禅河附近苦行到降魔得道这一阶段的事迹。苦行像所表现的坚忍苦拔精神,对于禅僧应有更强的感染力。

十六国到北魏的佛教都重修禅,鸠摩罗什精于禅法并翻译《坐禅三昧经》《禅法要解》等禅经。北凉昙无谶受业于白头禅师,释玄高也专业禅法。北魏平城的师贤和县曜也来自凉州,昙曜也以禅业见称。上述这些西北地区的禅教大师,直接主导着十六国到北魏佛教的性质。

这些石窟的主持人往往即是禅僧。如炳灵寺第169窟西秦建弘元年(420年)无量寿佛像龛(第6龛),据题记可知有“口(外)国大禅师昙摩毗之像”。昙摩毗为天竺高僧,曾入西秦,受到乞伏炽磐的礼遇与崇敬。

总之,禅僧在山中凿窟修禅的事例颇多,苦行像应该是重要的禅观对象之一。

在石窟、寺院壁画和佛画上也不乏苦行题材。如早期克孜尔石窟第76窟,主室右壁绘有嶙嶙瘦骨之禅定苦行像,左右为魔女、外道等,是将苦行与降魔的题材作成同一画面(图10)。在第17窟主室券顶东侧壁菱形格本生故事中,也有一头戴宝冠、袒上身的苦行像(图11)。第76、17窟均属克孜尔第二阶段。均为460年后所开凿。

见于帛画的苦行像有大英博物馆藏斯坦因搜集的敦煌藏经洞佛画,内容为佛传图。内中一幅的中部绘释迦于洞窟中苦行禅定,肋骨凸显,上身呈梯形(图12);又一幅佛画下部绘释迦禅定像,头顶鸟巢,应系表现常怀慈心,顶鸟不动的内容(图13)。表现的是释迦佛的本生故事,云其前生在山中修行“于彼端坐思维不移动,鸟巢顶上,觉知鸟在顶上乳,恒怀恐怖惧卵堕落,身不移动……是时鸟已生翅,已生翅不能飞,终不舍去”(见《僧伽罗刹所集经》)。此画面在库木吐喇第63窟(5-7世纪)主室券顶北壁菱形格本生中也可以见到,说的是释迦牟尼在坐禅时由于专注不动,鸟儿竟然在他的头顶上做巢,他恐怕小鸟坠落,而不敢移动位置。

唐代寺院的壁画多已毁坏无存,据史料记载还可略知当时寺院画塑的题材,唐段成式《寺塔记》下“长安光宅寺”记光宅寺有尉迟乙僧画云:

普贤堂……今堂中尉迟画颇有奇处,四壁画像及脱皮白骨,匠意极险,又变形三魔女,身若出壁。

从上文可知普贤堂四壁绘有连续的佛传图,内中苦行像画得极为真实生动,称“脱皮白骨”像,而“匠意极险”。“变形三魔女”,即降魔变。从“四壁画像及脱皮白骨”及“又变形三魔女”分析,苦行像与降魔图各是画壁上的独立画面,也可能是连续画面中先有苦行像,再往后又有降魔图。

《梦溪笔谈》卷十七《书画》记陕州之圣寿寺:

王供据陕州,集天下良工画圣寿寺壁,为一时绝妙……至今尚有十堵余,其间西廊迎佛舍利,东院佛母壁最奇妙,神彩皆欲飞动又有鬼母、瘦佛二壁差次,其余亦不甚过人。

上文之“瘦佛”当即苦行佛像。陕州治所在今河南陕县,圣寿寺位置尚待考证。王鉷(hong),祁州人,唐玄宗时任京兆尹,天宝十一载(752年)以其弟罪赐自尽,《旧唐书》有传。

《东坡集》中有《记所见开元寺吴道子画佛灭度以答子由》诗:

西方真人谁所见,衣被七宝从双狻(suan,传说中的一种猛兽);当时修道颇辛苦,柏生两肘鸟巢肩。文中“柏生两肘鸟巢肩”表现的即是上文说到的常怀慈心,顶鸟不动的苦行佛像,可知在唐代寺庙壁画中经常采用苦行修道的题材。

其实苏轼所看到的开元寺画壁是否吴道子所画也难确认,所以诗中也说“画师不复写姓名,皆云道子口所传”。

开元寺,应为陕西凤翔县开元寺。宋嘉祜六年(1061年)苏轼26岁,赴凤翔任大理评事凤翔府签判,与子由别,有《凤翔八观》诗,其三有《王维、吴道子画》,诗云“何处访吴画,普门与开元”。据《清一统志》,普门寺与开元寺均在陕西凤翔府。

唐代各种佛教题材都已非常丰富,苦行、降魔等题材的粉本有来自多种渠道的传承样式,但是应注意的是画光宅寺壁画的尉迟乙僧,乙僧父子为于闻人,均以画外国佛像见长,上文中说“四壁画像及脱皮白骨,匠意极险”,“又变形三魔女,身若出壁”,可知这些壁画画得相当真实感人,于当时是耳目一新之作。

从汉族的传统绘画题材看,极少有正面表现瘦骨骷髅一类刺激感官的作品的。这类题材从战国的帛画、铜器纹饰以及汉代马王堆帛画或画像石上都极难发现。脱皮白骨像无疑应属于随佛教传人的外来题材。变形三魔女身若出壁,当指运用凹凸晕染技法,富有立体感。这种凹凸技法在龟兹系统的克孜尔石窟和库木吐喇石窟中都可见到。乙僧虽然是于闻人,这种注重光影效果和立体感的技法是整个西域及河西早期普遍存在的画风。由于乙僧在内地的运用而令初唐人感到新奇,引起极大的兴趣,故各种画史笔记不乏于书。

上引《梦溪笔谈》记陕州圣寿寺的瘦佛和苏轼记凤翔开元寺画苦行禅定佛,即使开元寺确是吴道子画的话,这两处的作品也是晚于乙僧画光宅寺的。尉迟父子画了大量的外国佛像,闻名当时,所谓外国也即不同于汉式风格的西域佛像,他们的绘画题材和技法不能不对当时的佛画界产生影响。应该说,苦行像在寺壁上的出现是与尉迟父子引入西域题材和画风有关系的。

宋元以后,随着佛学上禅宗的盛行和绘画上文人画的兴起。单纯为表现释迦苦行像的题材在寺壁上记载不见了,代之以禅宗趣味的《达摩面壁》《释迦出山》之类的绘画。传为南宋粱楷所作现藏日本的《释迦出山》水墨画,释迦虽也是蓬头、长须的苦行僧形象,但那只是借用佛教题材抒发文人超脱出世、向往自然山水的情怀,与魏晋时石窟中苦行像作为禅定观想的精神支柱和理想范本,在意义上已截然不同了(图14)。

明代对释迦牟尼佛的苦行像题材依然感兴趣,往往称为雪山大士(图15),甚至还有制出释迦牟尼开悟后在尼连禅河洗浴情节的金铜像,甚为罕见(图16)。