城区不同下垫面条件对降雨径流的影响

辛建军

(石楼县扶贫开发领导组办公室)

随着城市化进程的加快,城区内硬化、绿化建设标准越来越高,高楼林立,道路纵横。小区硬化后,绿地面积减少,不透水面积大幅度增加,造成下垫面的滞水性、渗透性、降雨径流关系等水文条件要素发生变化,从而对城区自然水文循环系统产生了一系列影响。城区“雨岛效应”的突现,造成城区降雨量与周边地区明显不同。一场中小降雨,地面径流快速汇集,经排水管道排放到城郊地区,城区的降雨得不到高效利用。一场暴雨,径流洪峰迅速形成,汇集到低洼处特别是立交桥、高大建筑物周围,由于城区排水管网一般都是按城区地面硬化前设计的,汇集的雨水不能及时排走,造成交通堵塞,建筑物遭受雨水浸泡破坏。

城区降雨径流过程主要受降雨过程和下垫面变化的影响,研究和分析这两个因素对于水文循环的影响是预防和治理城区内洪涝灾害,科学利用城区内雨水资源的基础和根本措施。开展城区降雨径流观测试验,研究不同下垫面条件的降雨入渗—径流关系,对于开展城区水文循环系统研究,合理有效地开发城区的水资源,促进现代城区生态建设发展,是一项十分重要的基础研究工作。

本文结合降雨径流观测试验,对不同下垫面条件的降雨径流关系进行了研究。

1 城区下垫面(径流面)系统的概念

下垫面系指地表各类覆盖物的组成。影响城区水循环过程的下垫面要素主要包括地质、地貌、植被和人为建筑物等四类[1],其中地质类要素指地表覆盖物中的各类岩石、土壤、地层、构造和各类水体等,主要影响水循环的下渗率、蒸发量、流域蓄水量、地表地下径流的相互转换;地貌类因素对水循环的影响体现在区域绝对高度对降雨的影响、地面坡度对汇流的影响等方面;植被对水循环过程的影响是多方面的,包括截流、下渗、蓄水、蒸发等;而人为建筑物改变了原有下垫面的水文特性,如原有岩性、地面坡度、植被等。

不透水地面是城区发展的特征,它与总用地的比值(即不透水面积比率)作为一个重要的城区生态指数常出现于城区水文学研究中。按照城区土地利用的性质,从下渗角度考虑,可以将城区划分为不透水和透水两类面积。

2 试验设计

本项目为河北省水利科学研究院承担的自然科学基金项目“城区降雨入渗与径流关系研究”,按照研究要求,在水科院内建设了降雨入渗—径流模拟试验场。

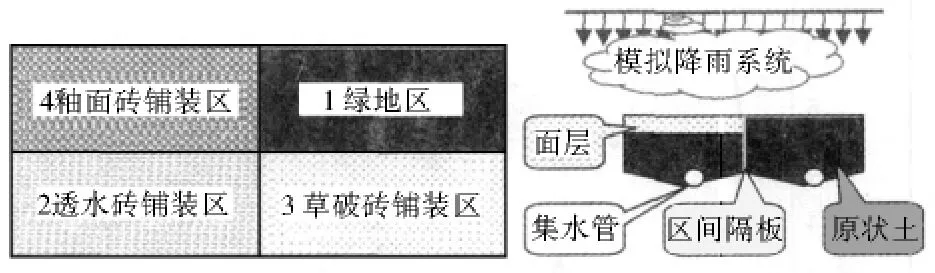

在人工模拟降雨条件下,对4种下垫面状况(即绿地、环保透水砖铺装、草皮空心砖铺装和不透水釉面砖铺装)进行了降雨径流过程的模拟试验研究。共设4个小区,每个试验小区面积2×10 m。试验小区布置详见图1。

图1 试验小区布置示意图

2.1 模拟降雨设计

试验场地上部安装模拟降雨系统,模拟降雨强度分别为0.4 mm/min 和0.8 mm/min。

2.2 下垫面特征参数

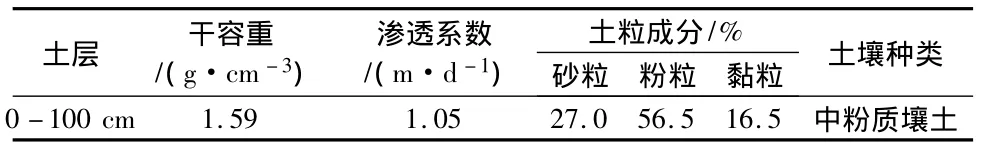

(1)绿地区:土壤机械组成及物理参数见表1。

表1 试验场土壤机械组成及物理参数

(2)透水混凝土砖铺装区:分为透水面层、找平层和混凝土垫层。

透水面砖叫环保型透水路面砖,是一种用新型环保透水材料制成的高透水性、高强度混凝土路面砖。砖厚6 cm,单砖几何形状10 cm×20 cm,透水系数0.1 -1.0 mm/s。

找平层和混凝土垫层总厚度为15-20 cm。

透水混凝土砖铺装初期不透水面积比率很小,在运行一段时间后,其比率有所提高。

(3)草皮砖铺装区:草皮砖是带有各种形状空隙的混凝土块,因在空隙中可种植草类而得名。砖厚6 cm,开孔率为30%,不透水面积比率为70%。

(4)釉面砖铺装区:砖面釉彩,砖厚6 cm,单砖几何形状20 cm×20 cm,除砖缝隙外,几乎完全不透水,不透水面积比率确定为95%。

3 模拟试验结果及分析

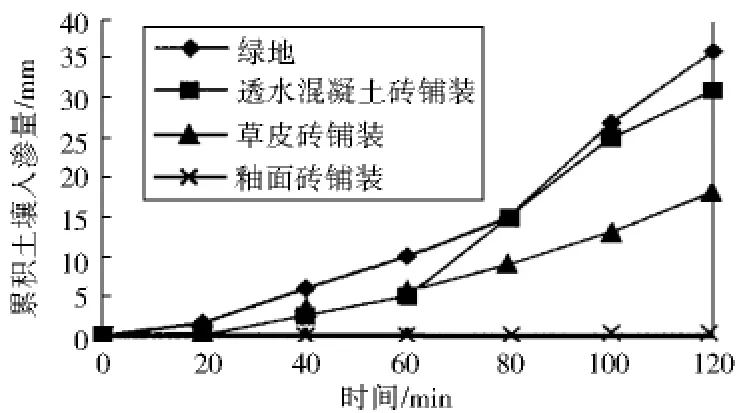

3.1 降雨累积入渗量随时间的变化

试验结果表明,不同下垫面条件对降雨累积入渗量影响显著(图2)。4种模拟下垫面状况的降雨累积入渗量由小到大排序为:釉面砖铺装<草皮砖铺装<透水混凝土砖铺装<绿地。

图2 降雨累积入渗量随时间变化图

3.2 降雨与径流量(强度)的关系

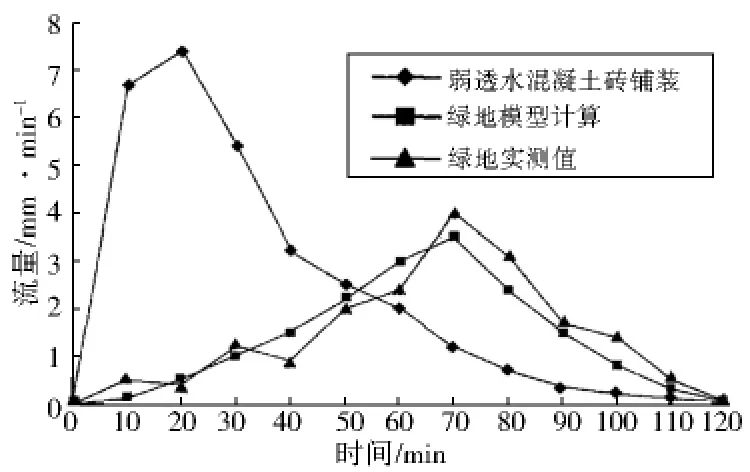

不同下垫面条件下的降雨—径流关系见图3。

图3 不同下垫面条件下的降雨径流过程

从图3可以看出,下垫面条件对降雨径流影响很大,主要表现在:一是地面硬化后大量天然可渗水地面成为不透水的硬质地表面,造成地表径流量增加,径流系数变大。也就是说,降雨后原本可以被自然地面吸收、渗透的“损失水量”大大减少,大部分雨水转化为地表径流;二是地面硬化使汇流时间缩短,径流系数加大,峰现时间提前,洪峰流量也明显增大,降雨径流过程线均比绿地区明显变得峰高坡陡。与Espey等人提出的“城区硬化后的单位洪峰流量要比城区硬化前增大近3倍,单位线的上涨段时间缩短近1/3”的研究结论基本一致[2]。

4 城区建设建议

4.1 因地制宜,推广透水性铺装

城区不透水硬化地面铺装过程是一个影响原有的自然生物环境、重新形成新的人工生物环境和水文循环的过程。城区不透水硬化地面也是形成城区一系列环境危机的根源之一。城区下垫面的排水性能直接影响雨水渗透的最终效果。因此,科学合理地选择透水性铺盖,是做好城区雨洪利用的关键。比如在人行道、停车场等公共场所的路面铺设可采用透水性较强的路面砖、草皮砖等。

4.2 增大绿地面积,充分利用雨水资源

在城区建设中应尽量增大绿地的比例,以增加土壤水分入渗量,减缓城区短期洪涝危害,改善生态环境。城区建设中应充分利用雨水资源,比如将道路两旁的绿地降到地面以下5-10 cm,当降雨时,部分雨水可汇流到绿地池里面。这样,一方面可浇灌绿地,涵养水源,另一方面可减缓径流形成时间,防止道路集水。

4.3 降雨径流关系是城区设计排水系统的基础

目前,室外排水设计公式法是城建部门普遍采用的方法。通过城区降雨径流观测试验,科学确定下垫面变化情况下的降雨径流计算参数,是现代城区建设的客观需要。

[1]史培军,袁艺,陈 晋.深圳市土地利用变化对流域径流的影响[J].生态学报,2001(7).

[2]高照良,冯兴平,丛怀军.城区化对洪水的影响研究[J].农业资源与环境科学,2005(8).