北美“花木兰”

【美】迪安·布兰顿

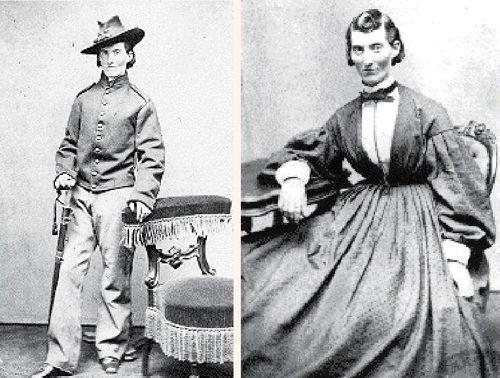

人们普遍认为,激烈残酷的美国内战只是男人间的战斗,女人并未踏上战场。战争时期的女人,角色通常被定义为甘于奉献的护士、浪漫的间谍,或者是男人不在时勇敢保护家园的家庭主妇。然而,事实并非如此。在美国内战期间,许多女人曾化装成男人加入军队,和男人一同列队开赴战场,栖身肮脏的军营,经历血腥的搏杀,煎熬在阴晦的战俘营,甚至失去生命。本文所要介绍的,就是这些打破世俗偏见、巧妙避开限制加入军队的北美“花木兰”。

女兵上阵并非秘密

虽然北方联邦和南部邦联的法律都禁止女人入伍,但女人混入军营的事情众人皆知。由于这些入伍女兵化装成男人,所以无法统计出到底有多少女人投身内战。曾在联邦军队中担任护士的玛丽·丽佛摩尔女士对此评论说:“有人宣称有近400名女性曾在联邦军队中服役。虽然我不能证明这一数字的准确性,但我坚信那些由于各种原因而隐瞒身份应召入伍的女性人数,比想象中要多很多。她们乔装打扮,看上去和男人一样,只在发生意外或遭受伤亡时才会暴露其女性身份。”

除了军人,有些地区的普通民众也知晓女兵的战斗事迹。一位名叫玛丽·欧文斯的女人,化名约翰·埃文斯,假扮男人加入联邦部队,并服役长达18个月之久,直到在一次战斗中因手臂受伤而暴露真实性别,随后被遣送回宾州。返乡后,欧文斯受到了家乡人民的热烈欢迎和铺天盖地的新闻采访,其勇敢行为广为人知。

内战结束后,有关女兵的文学作品和新闻报道逐渐增多,更多女兵的军旅生涯细节逐渐清晰起来。例如,在对女兵萨托尼·亨特的报道中,人们知悉她曾和第一任丈夫一起在衣阿华团服役,丈夫在战斗中因伤死去,而她本人却安然无恙。1896年的一则报道讲述了女兵玛丽·詹金斯的服役经历:她在学生时代便加入宾夕法尼亚步兵团,服役两年,期间数次受伤,但每次入院治疗时都没有被识破其女性身份。

以上证据表明,在美国内战及其后的一段时间,女兵的存在并非秘密,至少广大读者通过新闻报道可以清楚知晓她们的存在。这些女兵拒绝维多利亚时代将女性束缚在家庭领域的社会规范,进入到另一个只属于男人的领域。人们可以质疑她们的入伍动机,但无法抹杀她们的入伍事实。

官方不愿承认女兵的存在

然而,不论是北方联邦还是南部邦联的官方组织,对女兵都没有表现出应有的尊重。事实上,美国军方一直试图否认美国内战时女兵的存在。1909年10月21日,《美国杂志》的艾达·塔贝尔女士致信美国陆军部副官署的艾斯沃斯将军,询问陆军部“是否记录了参加内战的女性人数,或者是否有那些服过兵役的女性的相关记录?”副官署的下属机构记录和养老保险部迅速向她发出了一份艾斯沃斯将军亲笔签名的答复:“我很荣幸地通知您,在陆军部没有找到任何官方记录,能确切证明曾有女性在内战的各个阶段,作为常备军或志愿军的一员而为合众国服过兵役。当然,可能会有少数女性在其性别未被查明的情况下短暂加入军队,但在官方文件中并没有找到有关记录。”

事实上,该部门对塔贝尔女士的回复是不负责任的。副官署的职责之一是保存美国军队档案,维护军人服役记录。到1909年底,副官署通过从北方联邦官方文件和缴获的南部邦联军队服役记录中复制姓名和备注,已经为南北内战双方的参与者建立了完整的军人服役记录。其中的几份记录证明了美国官方确实有女兵的相关文件。其中,北方联邦第17密苏里步兵团H连约翰·威廉斯的军人服役记录,表明这个19岁的士兵于1861年10月底,因“被证明为女性”而被开除。另一份南部邦联军人服役记录,则记下了一位名叫S·布莱洛克的26岁女性混入北卡罗莱纳步兵团F连的情况:“这位女性身着男性服装,志愿入伍并领取赏金,在(性别)被识别出来之前已经服役两个星期。由于她的丈夫被开除军籍,所以她主动表明了其女性身份并返还赏金。1862年4月20日,她被开除军籍。”

当然,南北内战中并非所有女兵的性别都被识别出来了。有些人成功服役多年,如萨拉·埃德蒙多·希利;有些人甚至服役到战争结束,如阿尔伯特·卡希尔。这两人在所有女兵中最为著名,相关记录也保存得最为完整。希利出生于加拿大,化名富兰克林·汤普森,1861年3月25日在底特律加入北方联邦的第2密歇根步兵团,职责为邮递任务和传递紧急公文。她随部队参加了半岛战役、第一次马纳萨斯战役、弗里德里克斯堡战役,以及安提塔姆战役。

1863年4月19日,希利感染了疟疾,即将被送入医院,由于害怕被医护人员揭穿真实性别而开了小差。1886年,美国政府根据服役记录向希利发放了退伍军人养老金。战争部于当年6月3 0日致信希利,称她是“以私人身份服役的女兵”,并且“为军队提供了忠诚的服务”。

陆军部有关卡希尔的记录更加详细。这个有着“光滑皮肤、蓝眼眸、赤褐色头发”的19岁爱尔兰移民,1862年8月3日加入北方联邦第95伊利诺伊步兵团,随后转战各地,直到1865年8月17日这个团的编制被撤销。在艰苦而漫长的3年中,卡希尔经历了近40场冲突和战役,最终平安迎来战争结束的那一天。从部队退伍后,卡希尔成为一名工人,并得到政府发放的退伍军人养老金。在生命的最后几年,她搬到伊利诺伊州昆西城的退伍士兵收容所居住,过着平静的生活,直到1913年一位医生发现“他”居然是位女性。这一发现被披露后立即引发了空前的媒体风暴,因为卡希尔以男性的身份走完了人生的绝大部分路程,却没有一个人曾怀疑过“他”是个“她”。卡希尔的战友后来指出,她在军营中曾展示过高超的骗术,这或许是她成功瞒过所有人的主要原因。

妇女为何能混入军队

陆军部保管的服役记录解开了南北内战时女人是否曾进入军队的谜团。然而这些女人如何成功瞒过招募人员,则是另一个让人困惑的问题。

或许这不难理解,因为当时南北方军队招募新兵时,都不要求应募者出示身份证明,这给女人伪装成男人应征入伍提供了机会。除了使用男人姓名,必要时她们还可以束住胸部,充填裤子和腰部,剪短头发,从而使自己看起来更像个男人。一位名叫洛雷纳·维拉斯凯兹的女人准备得很充分:带上假胡须,模仿男性姿态,学习抽雪茄,充填制服以使自己看起来更强壮。

此外,虽然南北方军队都规定,要对新兵进行身体检查,但检查通常宽松得滑稽。大多数招募人员只注意新兵是否有明显的身体缺陷,如是否耳聋、弱视或跛脚。当时南北方军队都没有制定规范的体检标准,而负责体检的招募人员也很少要求新兵脱光衣服检查。约750名女兵的成功入伍,证明了当时的招募体检工作是多么松懈、多么滑稽。

一旦入伍,这些迈出成功第一步的女兵,就开始像男人一样说话和行动,从而让她们经过掩饰的身形看上去更自然一些。虽然她们上的制服宽松不合身,但由于军队中大量未成年男性士兵的存在,这些面部缺少毛发的女性通常被认为是尚在发育期的男孩子。同时,在维多利亚时代,美国男人的性格按现在的标准来说,多少有些羞怯和保守。他们通常和衣而睡,穿着内衣沐浴,每6个星期才更换一次内衣。因此,女兵在营地中可以合乎情理地将身体包裹起来,掩盖女性特征。而且,当时许多人都拒绝使用营地难闻、恶心的开放槽式厕所,更愿意寻找干净、隐蔽的地方解决个人卫生问题。所以,如果女兵谨慎地采取行动,到远离营地的树林中处理个人事务,或在天亮前离开营地到附近的溪流中洗浴,就不会让其他士兵过多关注到自己。

在军事技能上,女兵具有一些天然缺陷,艰苦的军事训练对她们的生理条件提出了严峻考验。不过,内战中的大多数普通士兵在服役前都是平民,入伍时对军旅生活一无所知,许多人甚至在入伍前从未开过枪。这些人和女兵一样,要想成为合格的战士,必须接受严格的军事训练,因此女兵们混在这些人当中倒也不是很显眼,不易被人察觉到与众不同。

战争伤亡或被俘容易暴露女性身份

这些成功混入军队、忍受艰苦训练的女性,最终走向战场接受战火硝烟的洗礼。然而,不是每个人都像卡希尔那样,成功“潜伏”到战争结束。有相当多的女性因为各种原因被识破了身份。

有些女兵因为行为不像男人或女性特征过于明显而暴露了身份,如威斯康星的萨拉·科林斯,因为穿鞋的方式不同而被戳穿真实性别。有些人则是在偶然事故中露出马脚,如联邦军队菲利普·谢里登将军麾下的两个令人莞尔的女兵。这两人一个是运输车驾驶员,一个是骑兵团士兵,因为醉酒掉入河中,被前来营救的士兵在施救过程中发现了真实性别。

大多数情况下,女兵一旦受伤或死亡,性别立刻就会被识别出来。玛丽·盖勒威在安提塔姆战役中胸部负伤,医生检查过她的伤口后,发现了这个面色柔嫩“男孩”的真实性别。此外,在联邦第二军的葬礼记录中也发现了阵亡女兵的信息。该记录表明,在1863年7月17日的葛底斯堡战役中,一名女兵死于战场。1934年,在夏洛国家军事公园外围地区的一座坟墓中,发现了9具联邦军人的遗骸,其中一具遗骸为女性。直到今天,这些阵亡女兵的真实身份依然迷惑着后人。

还有一些女兵在被俘后暴露了身份,弗朗西斯·胡克就是其中之一。她和哥哥都是孤儿,在战争初期同时加入联邦伊利诺伊步兵团。胡克的哥哥在匹兹堡战役中被打死,而她则继续随部队征战,直到1864年初被邦联军队在阿拉巴马州的弗洛伦斯俘获。她在战斗中被射中大腿而失去行走能力,结果同其他伤员一起当了俘虏。在被羁押期间,邦联军队的看守们识别出了她的性别,并将她交换回北方联邦接受更好的治疗。胡克在田纳西州的联邦医院康复后立即被取消军籍,并被遣送回家。1908年3月17日,胡克的女儿向副官署写信要求承认其母亲的服役经历,副官署核对服役记录后很快就给予了承认。

弗洛琳娜·布德文的故事则比较悲惨。她和丈夫一起入伍,在战斗中并肩作战,并同时被俘,押往臭名昭著的安德森维尔监狱(关押时间已经无法确定)。布德文的丈夫死在监狱中,而布德文则幸存下来,直到和其他战俘一起被转移到南卡罗莱纳的弗洛伦斯监狱。在那里她感染了不明疫情,一位南方医生在施救过程中发现了她的真实性别。虽然立刻得到了更好的救治,但她还是在1865年1月25日死去。

妇女参战意义深远

诚然,这些走入军营的女性并非如人们猜测的那样,出于爱国主义等崇高精神才千方百计加入军队。有些人,如胡克和布德文,是希望与亲人站在一起,有些人则可能将战争视为令人兴奋的事情或一次旅行,还有些人可能是受到金钱的诱惑。此外,和男兵相比,女兵的数量微乎其微,她们对战争胜负的影响似乎不大,也不能改变战争进程。但她们出现在军队中的意义却格外深远,因为她们克服众多困难,出现在那个时代她们本不该出现的地方。

在19世纪,美国女性的社会角色被定义为身体虚弱、从属于男性、被动消极、对公共领域事务不感兴趣,活动范围也被紧紧束缚在家庭生活中。而内战中的女兵却以勇敢、独立的姿态,对维多利亚时代的社会性别地位进行了不同寻常的抗争。她们将手中的扫帚换成滑膛枪,让自己从家庭主妇变成为自己支持的政府而战斗的士兵。她们以坚韧、顽强的性格克服了众多困难,在排斥女性的军营中巧妙生存。虽然她们不得不进行某些伪装,但这不但不该被谴责,反而应得到钦佩,因为她们成功伪装之时,也是直面战场的杀戮与死亡之日。何况,她们面对的不仅仅是战场上发射子弹的步枪,更是整个社会对她们施加的性别偏见。

时过境迁,今天美国社会的传统性别角色定位早已改变,女性加入军队已经为社会主流价值所接受。但是,自海湾战争以来,美国对女兵是否可以直接参加战斗一直存在着激烈争论。然而抛开这些争论,回望那个充满厮杀的年代,南北内战中的一些女性不仅成为士兵,而且还成为经过战火洗礼的合格士兵。因此从历史的角度上看,美国内战时期的女兵不仅仅走在了她们那个时代的前列,也走在了今日美国社会的前列。

从这个意义上说,美国内战中女兵的意义不在于她们在战场上取得的个人功绩,而在于她们能勇敢地出现在开赴战场的队列里。