唐宋变革视野下的“元和体”诗学意义

田恩铭

(黑龙江八一农垦大学,黑龙江 大庆 163319)

“元和体”之称呼在元白生活的时代就已经存在,只是两《唐书》入传时又有着不同的考量标准,据《新唐书》元稹传:“稹尤长于诗,与居易名相埒,天下传讽,号‘元和体’,往往播乐府。穆宗在东宫,妃嫔近习皆诵之,宫中呼元才子”。与《旧唐书》所提出“元和体”的概念不同,《新唐书》置换了接受对象,由元白次韵之作转向了“乐府”,即讽谕之作。而在以白居易为中心从唱和的视角仅仅提出“元白”并称,据《新唐书·白居易传》:“居易于文章精切,然最工诗。初,颇以规讽得失,及其多,更下偶俗好,至数千篇,当时士人争传。鸡林行贾售其国相,率篇易一金,甚伪者,相辄能辩之。初,与元稹酬咏,故号‘元白’;稹卒,又与刘禹锡齐名,号‘刘白’”。这样的处理确实避免了行文之繁冗,却减少了传记中的文学因素。《新唐书》在《白居易传赞》中说:“居易在元和、长庆时,与元稹俱有名,最长于诗,它文未能称是也,多至数千篇,唐以来所未有。 ”而《旧唐书》在“元白”传赞中说:“赞曰:文章新体,建安、永明。沈、谢既往,元、白挺生。但留金石,长有《茎英》。不习孙、吴,焉知用兵?”这里都涉及到了“元和体”和“元白”这些称谓,关于“元和体”,从中唐到北宋存在着多种解读内容,“元和体”与“元白”之间存在着基本内涵的趋同与相异之处。本文将“元和体”放在唐宋变革的视野下就此一问题进行考察。

一

作为当事人的元、白对“元和体”都有所表述。两人都提及了“千字排律”,即唱和诗。元稹对“小碎篇章”进行了说明,《上令狐相公诗启》说:

稹自御史府谪官,于今十余年矣。闲诞无事,遂专力于诗章。日益月滋,有诗向千余首。其间感物寓意,可备矇瞽之风者有之,辞直气粗,罪尤是惧,固不敢陈露于人。唯杯酒光景间,屡为小碎篇章,以自吟畅。然以为律体卑下,格力不扬,苟无姿态,则陷流俗。常欲得思深语近,韵律调新,属对无差,而风情宛然,而病未能也。江湖间多新进小生,不知天下文有宗主,妄相仿效,而又从而失之,遂至于支离褊浅之词,皆目为元和诗体。

稹与同门生白居易友善。居易雅能为诗,就中爱驱驾文字,穷极声韵,或为千言,或为五百言律诗,以相投寄。小生自审不能以过之,往往戏排旧韵,别创新词,名为次韵相酬,盖欲以难相挑耳。江湖间为诗者,复相仿效,力或不足,则至于颠倒语言,重复首尾,韵同意等,不异前篇,亦目为元和诗体。[1](P632-633)

从元稹的表述来看,“元和体”的内涵是从“元白诗体”中生发出来的。先是元稹的“小碎篇章”产生影响,而后“江湖间多新进小生”相互效仿,这种效仿的作品与元稹诗作形成的固定风格一起被称为“元和诗体”。元白“次韵相酬”的千字排律也是这样,先是元白作品产生影响,尔后“自尔江湖间为诗者,复相仿效”而写出的新作品,这些集合在一起,“亦目为元和诗体”。这里存在一个对语句的理解问题,不容有失。在他们自己的时代,“千字律诗”是作为一种新诗体而存在的,这是“元和体”的基本内涵,而“小碎篇章”则因其产生的影响成为另一部分内容。陈寅恪《元和体诗》一文即持这一观点[2](P345-350)。

白居易本人有《余思未尽加为六韵重寄微之》诗:“海内声华并在身,箧中文字绝无伦。美微之也。遥知独对封章草,忽亿同为献纳臣。走笔往来盈卷轴,予与微之前后寄和诗数百篇,近代无如此多也。除官递互掌丝纶。予除中书舍人,微之撰制。微之除翰林学士,予撰制词。制从长庆辞高古,微之长庆初知制诰,文格高古,始变俗体,继者效之也。诗到元和体变新。众称元白为千字律诗,或号元和格。各有文姬才稚齿。蔡邕无儿,有女琰,字文姬。俱无通子继余尘。陶潜小男名通子。琴书何必求王粲?与女犹胜与外人”。元稹有一首《酬乐天余思未尽加为六韵之作》:“律吕同声我尔身,文章君是一伶伦。众推贾谊为才子,帝喜相如作侍臣。乐天先有《秦中吟》及《百节判》,皆为书肆市贾题其卷云:‘白才子文章’又乐天知制诰词云:‘览其词赋,喜与相如并处一时。’次韵千言曾报答,直词三道共经纶。乐天曾寄予千字律诗数首,予皆次用本韵酬和,后来遂以成风尔。元诗驳杂真难辨,后辈好伪予诗,传流诸处。自到会稽已有人写《宫词》百篇,及《杂诗》两卷,皆云是予所撰,及手勘验,无一篇是者。白朴流传用转新。乐天于翰林中书,取书诏批答词等,撰写程式,禁中号曰白朴。每有新人入学士求访,宝重过于六典也。蔡女图书虽在口,蔡琰口诵家书四百余篇。于公门户岂生尘?乐天常赠余诗云:‘其心如肺石,动必达穷民。东川八十家,冤愤一言申。’因感无儿之叹,故予自有此句。 商瞿未老犹希冀,莫把金籯便与人”。[1](P247-248)看来白居易、元稹对自身的次韵之创体还是很得意的,时常担忧自家后继无人。我们可以从这一酬一答中得到很多信息。值得注意的是白居易《与元九书》中的一段话:“如今年春游城南时,与足下马上相戏,因各诵新艳小律,不杂他篇。自皇子陂归昭国里,迭吟递唱,不绝声者二十里余,樊、李在傍,无所措口。知我者以为诗仙,不知我者以为诗魔。何则?劳心灵,役声气,连朝接夕,不自知其苦,非魔而何?偶同人当美景,或花时宴罢,或月夜酒酣,一咏一吟,不觉老之将至”。[3](P2795)这里面提及的“新艳小律”是否就是“小碎篇章”呢?元稹《白氏长庆集序》说:

予始与乐天同秘书,多以诗章相赠答。会予谴掾江陵,乐天犹在翰林,寄予百韵律体及杂体,前后数十章。是后各佐江、通,复相酬寄。巴、蜀、江、楚间洎长安中少年,递相仿效,竞作新词,自谓为“元和诗”。而乐天《秦中吟》、《贺雨》讽谕①《旧唐书》此处多出“闲适”两字,因涉及文意,故特作说明。等篇,时人罕能知者。然而二十年间,禁省观寺、邮候墙壁之上无不书;王公妾妇、牛童马走之口无不道。至于缮写模勒,炫卖于市井,或持之以交酒茗者,处处皆是。其甚者有至盗窃名姓,苟求自售,杂乱间厕,无可奈何。予于平水市中,见村校诸童竞习诗,召而问之,皆对曰:“先生教我乐天、微之诗。”固亦不知予为微之也。又鸡林贾人求市颇切,自云:“本国宰相,每以一金换一篇,其甚伪者,宰相辄能辨别之。 ”自篇章已来,未有如是流传之广者。[1](P554-555)

可以看出,被“自谓为元和诗”的是以元白“百韵律体及杂体”作为仿效对象的那些 “长安中少年,递相仿效,竞作新辞”的作品。这段话还应和了白居易《与元九书》所说的“今仆之诗,人所爱者,悉不过杂律诗与《长恨歌》已下耳。时之所重,仆之所轻。至于讽谕者,意激而言质;闲适者,思澹而辞迂。以质合迂,宜人之不爱也。今所爱者,并世而生,独足下耳”这段话。这也是《新唐书》对“元和体”内涵定位的依据材料。在这篇文章中元稹还评价了白诗各类的特点:“大凡人之文各有所长,乐天长可以为多矣。夫讽谕之诗长于激,闲适之诗长于遣,感伤之诗长于切,五字律诗百言而上长于赡,五字、七字百言而下长于情,赋赞箴诫之类长于当,碑记叙事制诰长于实,启奏表状长于直,书檄辞册剖判长于尽。总而言之,不亦多乎哉!”这里显然对于“元和体”的特点有所揭示,即“五字律诗百言而上长于赡,五字、七字百言而下长于情”,这正是元白诗作中新变出奇的地方,故而白居易在《放言五首序》中评价元稹诗“韵高而体律,意古而词新”。白居易《和微之诗二十三首序》又云:

微之又以近作四十三首寄来,命仆继和,其间瘀絮四百字,车斜二十篇者流,皆韵剧词殚,瓌奇怪谲。又题曰:奉烦只此一度,乞不见辞。意欲定霸取威,置仆于穷地耳。大凡依次用韵,韵同而意殊;约体为文,文成而理胜。此足下素所长者,仆何有焉?今足下果用所长,过蒙见窘。然敌则气作,急则计生,四十二章麾扫并毕,不知大敌以为如何…以足下来章惟求相困,故老仆报语不觉大夸。况曩者相酬,近来《因继》,已十六卷,凡千余首矣。其为敌也,当今不见;其为多也,从古未闻。所谓“天下英雄,唯使君与操耳”。[3](P1463-1464)

随着唱和过程的发展,他们从精神层面之相契转入艺术层面的变奇了。这种与艳诗一样出于自娱目的又带有创体意识的作品一旦流播下去,势必产生负面效应,所以,元稹给令狐楚的信中会上古体、今体两类作品,以见自己的全能,非徒以争胜之作引领元和诗体也。到了《旧唐书》元稹传,则将之解读成广义的元白唱和诗:

稹聪警绝人,年少有才名,与太原白居易友善。工为诗,善状咏风态物色,当时言诗者,称元、白焉。既以俊爽不容于朝,流放荆蛮者仅十年。俄而白居易。亦贬江州司马,稹量移通州司马。虽通、江悬邈,而二人来往赠答。凡所为诗,有自衣冠士子,至闾阎下俚,悉传讽之,号为“元和体”。十、五十韵乃至百韵者。江南人士,传道讽诵,流闻阙下,里巷相传,为之纸贵。

这段话虽然也强调了“千字律诗”,但“元和体”的范围却是元白的全部唱和诗。而“小碎篇章”则被排除出去了。清人赵翼在《瓯北诗话》卷四中说:“大凡才人好名,必创千古所未有,而后可以传世。古来但有和诗,无和韵。唐人有和韵,尚无次韵,次韵实自元白始。依次押韵,前后不差,此古所未有也。而且长篇累幅,多至百韵,少亦数十韵,争能斗巧,层出不穷,此又古所未有也。以此另成一格,推倒一世,自不能不传。盖元白觑此一体,为历代所无,可从此出奇;自量才力,又为之而有余。故一往一来,彼此角胜,遂以之擅场。”这段话分析了元白的创体意识,然而,赵翼在分析的时候不免有先入为主之嫌,元白开始唱和,只是留恋风情之作,二人被贬之后进入一种孤独的反省心态中,将郁郁之气化在诗中,遂以长律为之,进行一段时期的相和,才会有意为之。至于创“体”,则是始料未及的事,作品流传开来必然引起时人竞相仿作,带来的结果自然就是“元和诗体”了,正如陈寅恪所说,这是一个带有贬义的概念。《旧唐书》以元白自述中的“元和体”概念作为书写中心,以元白的文学活动作为传记的重要内容,又以本时代对元白的接受作为考量标准,这样就形成了自己的阐释观念,元白在五代的被接受状况也被呈现出来了。

二

实际上,将“元和体”范围扩大是李肇之所为。《唐国史补》下卷云:“元和已后,为文笔则学奇诡于韩愈,学苦涩于樊宗师。歌行则学流荡于张籍。诗章则学矫激于孟郊,学浅切于白居易,学淫靡于元稹。俱名元和体。大抵天宝之风尚党,大历之风尚浮,贞元之风尚荡,元和之风尚怪”[4](P57)显然,这段话将元和之际的文学代表人物都网罗其中,将之总称为“元和体”。而对他们的诗文风格的评价只有一个字“怪”,将此字放在举出的文学家身上,也确实准确精当。而柳宗元、刘禹锡等相对正统的文学家就没有成为举例的对象。李肇站在一个局外人的角度,将视野放大,以关注整个元和时期的文学特征,将原属于对元白称谓的体派观念予以普泛化,他认为这一体派观念的基本内涵也适用于对一个时代的风格定位。加之《国史补》作为没有系统的记载轶事见闻的笔记,并不一定具有整体的规范性,写起来也就比较随意。同样,《唐语林》卷二“文学”条引了李钰的一段话,说:

文宗好五言诗,品格与肃、代、宪宗同,而古调尤清峻。尝欲置诗学士七十二员,学士中有荐人姓名者,宰相杨嗣复曰:“今之能诗,无若宾客分司刘禹锡。”上无言。李钰奏曰:“当今起置诗学士,名稍不嘉。况诗人多穷薄之士,昧于识理。今翰林学士皆有文词,陛下得以览古今作者,可怡悦其间;有疑,顾问学士可也。陛下昔者命王起、许康佐为侍讲,天子谓笔下好古宗儒,敦扬朴厚。臣闻宪宗为诗,格和前古;当时轻薄之徒,摛章绘句,聱牙掘奇,讥讽时事,而后鼓扇名声,谓之元和体,实非圣意好尚如此。今陛下更置诗学士,臣深虑轻薄小人,竞为嘲咏之词,属意于云山草木,亦不谓之开成体乎? 玷黯圣化,实非小事。 ”[5](P149-150)

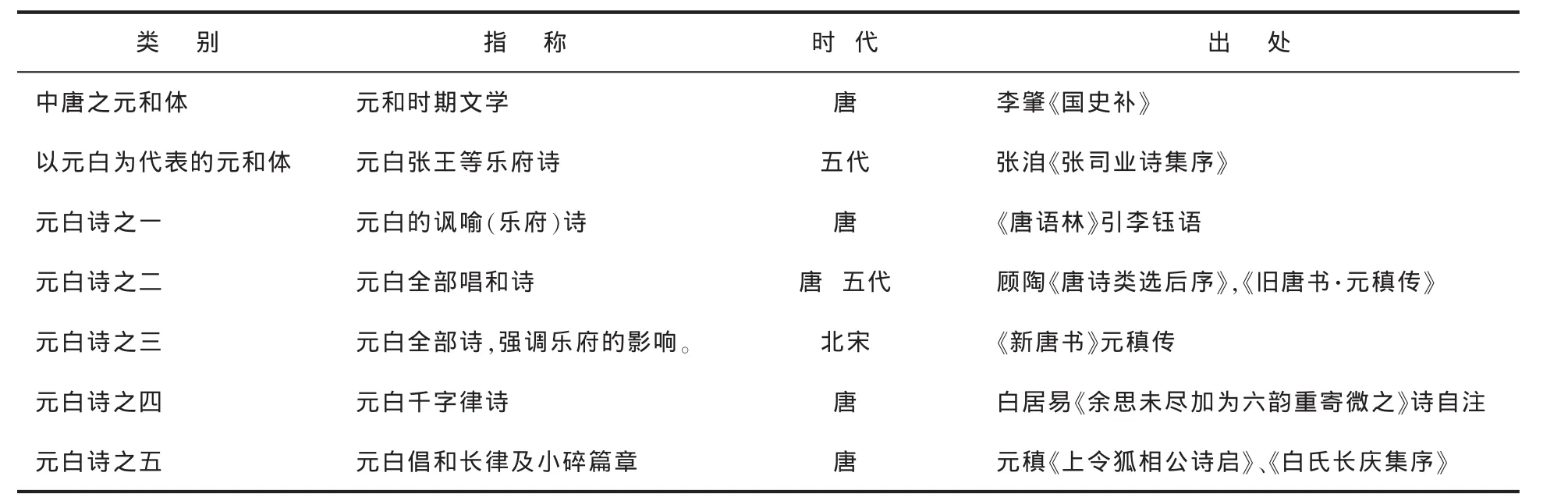

从所引的话来看,李钰将元和体的内涵依然定位为元白等人的诗,而且是讽谕诗。“摛章绘句,聱牙掘奇,讥讽时事”可以用在元白的元和体诗作之上。实际上,这段话是为文宗解围而说,以刘禹锡作为话头而引起的,故围绕政治倾向与文人人格做文章,“元和体”也就指向了元白的讽喻诗。列表如下:

唐五代北宋时期“元和体”界说一览表

此表是根据尚永亮、李丹《“元和体”原初内涵考论》中“古人对元和体主要界说”一表而改作的,有一些内容因看法不同做了改动[6]。张安祖《元和之风尚怪考论》一文对元和体提出了自己的看法,同时,胡可先《论元和体》都对这一文体进行辨析,他分成“中唐的元和体、元白之元和体、宪宗之元和体”三种情况,又归为两类。只是“宪宗之元和体”存在着误读的可能。这一依据就是我们刚刚所引的这段话,这段话实际说的是“上行而下不效”,“臣闻宪宗为诗,格和前古”这是说宪宗本人的作诗态度,“当时轻薄之徒,摛章绘句,聱牙掘奇,讥讽时事,而后鼓扇名声,谓之元和体,实非圣意好尚如此。”是说这些人并没有守君王之道,自出心裁,有违圣听。并不是说仿效宪宗的诗而形成“元和体”。这些作品与刘禹锡的《玄都观看花赠诸君子》等作品一样,具有针砭时弊的意义倾向。这段话能否作为一种评价标准实在很成问题,我们也把这种倾向列在这里,因为这很可能是《新唐书》定位“元和体”的语源,只不过《新唐书》的主要作者欧阳修、宋祁都对元白的讽喻诗持肯定态度。计有功《唐诗纪事》卷五十二“徐凝”条说:“元白之心,本乎立教,乃寓意于乐府雍容婉转之词,谓之讽谕,谓之闲适。既是持取大名,时士翕然从之,师其词,失其旨,凡言之浮靡艳丽者,谓之元白体。二子规规攘臂解辩,而习俗既深,牢不可破,非二子之心也。”这段话是为元白辩解,也为我们提供了概念解读的空间。可以看出,传记文本的书写倾向在一定程度上影响了两《唐书》史臣对“元和体”的理解态度。

三

从个人之间的唱和活动出发,“元白”也成为一个诗群概念,他们的创作具备的共同特点则被认为可以自成一体,即“元白体”。关于“元白”并称,前已引《旧唐书·元稹传》:“稹聪警绝人”一段文字,首先提出元白并称的由来,是元稹以“善状咏风态物色”的诗作与白居易并称。我们不妨看看元稹的自述,在与白居易以“千字律诗”唱酬之前,就“稹予始与乐天同秘书,前后多以诗章相赠答。”(《白氏长庆集序》)这些诗作就应当是元稹所说的“小碎篇章”,也是元白唱和的一部分,可见《旧唐书》确实将“元和体”定位为元白的唱和诗。只是强调了“十、五十韵乃至百韵者”的接受效应。元白之并称,首先是因为元稹 “工为诗,善状咏风态物色”。从这一点看,李肇所说的“学浅切于白居易,学淫靡于元稹”就得到较为合理的解释了。

孙光宪 《北梦琐言》云:“白太傅与元相国友善,以诗道著名,时号‘元、白’”[7](P49)。 顾陶《唐诗类选后序》中说:“…若元相国稹、白尚书居易,擅名一时,天下称为‘元白’,学者翕翕,号‘元和诗’”[8](P151)。 《新唐书·白居易传》中则从白居易唱和对象的变化上着眼,云:“初,与元稹酬咏,故号‘元白’;稹卒,又与刘禹锡齐名,号‘刘白’”。看来,《新唐书》所述之“元白”主要针对唱和之对象而命名的,与“元和体”存在内涵重复的一面,也有自身独立的一面。这与《旧唐书》将“元白”单立为一种现象有着本质之区别。白居易一生之中,前期与元稹相交,互相唱和而成就“元和诗体”;后期与刘禹锡相交,情谊弥深。白居易有 《哭刘尚书梦得二首》,其一云:“四海齐名白与刘,百年交分两绸缪。同贫同病退闲日,一死一生临老头。杯酒英雄君与操,文章微婉我知丘。贤豪虽殁精灵在,应共微之地下游。”瞿蜕园《刘禹锡交游录》说:“居易晚年诗中极少涉及时政者,禹锡亦然。其感往伤今,惊心触目,殆只相喻于无言。‘文章微婉’一语,概括禹锡一生遭际,与二人之契合,其旨甚深。末句以元、刘并论,不仅指私交,亦指元、刘抱负之相同也。 ”[9](P1609)这里将刘白并称包含两层意思:一是他们是白居易人生两个阶段不可缺少的知交,可谓精神知音。其二,元刘二人实有相近之处,两人都有用世之志,在当时人看来都所依非正人,元稹靠宦官,梦得靠小人(王叔文),都遭受政治失败之打击,落得同样下场。实际上,“元和体”和韵诗中包括刘禹锡在内,据王得臣《麈史》卷中:“唐元微之‘何处春深好’二十篇,用家花、车斜韵,梦得亦和焉。”白居易《与刘禹锡书》中也说:“生平相识虽多,深者盖寡,就中与梦得同厚者深(李绛)、敦(崔群)、微(元稹)而已,今相次而去,奈老心何”。 《新唐书》则进一步理清了这一概念,以白居易为中心,将他的唱酬之作分为清晰的两个阶段。从中唐到北宋中期,对“元白”并称的解释均在诗歌一种文体上,对二人制策上的变体则很少有论之者。这也是一种有趣的现象,正是透露了一种信息,元稹因其人品与白居易差距甚远,当时对儒者的要求使得他们在这一方面的共同点被搁置了。实际上,“元和体”就成了元白并称的基本内涵。两《唐书》中并没有出现“元白体”这一提法。到了北宋前期,才出现以“元白体”相称者,将元白的作品以“体”观之,实际上就形成了对元白作品自成一家的看法。田锡《览韩偓郑谷诗因呈太素》有“顺熟合依元白体”之句,是为两位晚唐诗人的风格溯源时提出的,不过,这已经意味着具有以元白独为一格的评价倾向。僧人智圆《读白乐天集》有“龊龊无知徒,鄙之元白体”一句,反对时人将白居易的讽谕之作以“元白体”相称,在他看来,元白体与乐府诗还是大有不同的。“元白体”的内涵具有不确定性,并没有形成统一的看法,以元白诗作视之者有之,以元白艳诗视之者有之,以元白通俗之作视之者有之,以元白闲适之作视之者有之。与“元白”并称的指称范围大体相当,这就可以得出结论:因元白之交谊、唱和,两人得以并称;因创作风格之相近,两人之诗作被称为“元白诗体”;又因两人创作的作品引起较大的反响,引起诗人效仿,而成其为“元和体”。元和之后,文人们审视整个元和时期的文学风貌,发现不仅“元白”自成一家,韩愈、樊宗师的文章,张籍的乐府诗,孟郊、白居易、元稹各有所长,都是当时学文者的仿效对象,而且模仿行为均形成一时风气,故称为“元和体”。此体的形成在于仿效者群体行为的张扬,而不仅仅是元白等人的作品样态。只有成为创作的宗尚所在,才会形成整体价值取向的同一性,在李肇看来,这些文学家的同一性就是尚“怪”的风格认同。这一点相当重要,而研究者常常忽略了这个具体的发展过程。在写及尚怪的特点时,两《唐书》都对元和文学家对经典的继承进行了提示,这样就“怪”而有源了。辨析这个问题的基本点在于:元和诗、元和格、元和诗体到元和体的如何演进的具体过程。从具体过程中可以看出一个文学概念的确定过程及其具备的文学史意义。

总之,通过两《唐书》元白传记的分析,我们能够看到从五代到北宋,随着社会观念的变化,对同一文学家的评价也会随之改变,撰史者的去取原则对文学家被后世接受的具体形象也会产生影响。史臣通过对元白入传位置的调整,淡化了元白作为一个诗派的特定意义,通过对传记文本内容的增删改写,转而以传主的政事行为与相关事件为中心,这样的结果自然是传主的文学活动在传记中的比重被降低,不再采摭传主创作的纯文学文本,这也就瓦解了《旧唐书》以元白作为一个文学唱和群体而主盟元和诗坛的文学格局建构。两《唐书》在“元和体”内涵的确定上体现出了史家不同的解读原则,《旧唐书》从元白自己的叙述中取材,尊重文学发展的实际情况,在论述过程中也能将时代的价值取向展现出来。《新唐书》中则转换了叙述中心,从元白到韩柳,从近体诗到古文,这样中唐诗文具有的创新意义也通过不同文本具有侧重点的展示而得到张扬,只是这种张扬在两《唐书》中依然体现了不同的叙述倾向,文质并重的文学观念已然被重质轻文所取代,这是我们研究唐宋变革视野下的“元和体”诗学意义层面上的一个有效原则。

[1] [唐]元稹.元稹集[M].冀勤 校点.北京:中华书局,1982.

[2] 陈寅恪.元白诗笺证稿[M].北京:三联书店,2001.

[3]朱金城.白居易集笺校[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[4] [唐]李肇.唐国史补[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[5] 周勋初.唐语林校证[M].北京:中华书局,1987.

[6] 尚永亮,李丹.“元和体”原初内涵考论[J].文学评论,2006(2).

[7] [五代]孙光宪.北梦琐言[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[8]陈伯海.历代唐诗论评选[M].保定:河北大学出版社,2003.

[9]瞿蜕园.刘禹锡交游录[A].《刘禹锡集笺证》附录[C].上海:上海古籍出版社,1989.