小组增权在精神卫生社会工作中的实践——以精神病患者及家属增权小组为例

胡莹

(郑州轻工业学院 政法学院,河南 郑州450002)

精神病患者在我国是一个数量庞大的群体。据中国疾病预防控制中心精神卫生中心2009 年公布的数据,我国精神疾病患者在1 亿人以上,重性精神病患者超过1 600 万,仅成年人群精神障碍患病率就达到了17.5%。[1]精神病患者长期受到社会排斥,处于社会生活边缘。虽然精神病患者的康复与社会融入问题已经引起学术界的关注,但研究数量少、研究内容多集中在社区康复、社会工作开展的意义与必要性上,在实务领域的研究也流于经验总结,缺乏本土实践框架与严谨的社会工作实证研究。自2007 年民政部第一批社会工作人才队伍建设试点改革以来,14 个精神病医院不同程度地尝试了社会工作在精神卫生领域的运用,但囿于病症的特殊性,在设计和规划活动时将病患视作被动的参与者,服务活动松散,社会支持缺乏,成效不明显。因此,本文以增权理论为基础重新审视精神病患者的社会融入问题,着眼于精神病患者的能力发展,通过小组工作的方式挖掘患者自身的能力,提升个人权能,增强社会支持体系,促进其社会融入。由于增权理论在我国多运用于青少年、老年及妇女群体的状况研究,对精神病患者及其家属这一特殊群体运用较少,增权理论对我国本土精神健康社会工作研究具有开拓性意义。

一、理论框架

增权(empowerment)又译为赋权、充权、激发权能,它源于1960 年代社会运动产生的意识形态[2]。增权理论是由权力(power)、无权(powerlessness)和去权(disempowerment)等概念建构起来的,而权能是增权的核心概念[3]。美国学者Gutiérrez 等[4]认为增权是在个人、家庭、群体或社区中发展获得权力的能力,它有四个构成要素:第一,态度、价值和信念;第二,通过集体的经验加以确认;第三,批判性思考和行动的知识与技巧;第四,行动。增权的首个面向是边缘群体;第二个面向是基于公平及公义的原则,改变不合理的权力关系。[5]

精神病患者因污名与排斥,在社会生活中长期处于无权或低权能的状态,缺乏政治权力、人际关系权力和个人权力。[6]精神病患者的无权、低权主要表现在:一是患病的长期治疗费用以及难以独立工作等因素造成他们因经济资源缺乏而导致的权力不足;二是由社会排斥而造成的精神病患者的亲属支持以及社会支持等重要人际支持的匮乏,进而导致权力不足;三是长期的无能、无助、无力感又进一步带来了自我权力的不足。在传统的病变、无能、无力观点下,医护人员、社会成员对精神病患者的观感与应对方式都存在显著的偏见,这些偏见恰恰制约了精神病患者自我康复的能力,逐渐内化而形成“被无能”。美国著名学者Solomon[7]认为,增权的目的在于减少由于作为被耻辱烙印化之群体的成员由负面评价造成的无权。以增权理论为基础的小组工作能够激发个人认知及知识、价值系统的潜能与功能,增强个人之自尊、自信、权力及能力,一定程度上增强他们运用权利的能力与信心,帮助他们获得对自己生活的决定权与行动权。因此,在小组增权活动中,实现精神病患者在各个层面的增权是小组工作的最终目标。其中,通过集体经验与知识技巧的传授使患者获得社会支持、人际关系的改善和个人能力的提升是重点需要考虑的过程目标。

二、研究方法

本研究以第一批民政部试点单位河南省第二荣康医院的部分康复中期患者为对象,通过住院医生诊断评估,推荐处于康复中后期、自我意识较好的病患,再由社会工作者对患者观察和评估进行筛选,最终确定参加小组的人员,在近2 个月时间里在病患及其家属中连续开展小组工作。小组工作以增权理论为基础进行设计,在增权效果的测量工具方面选择社会支持评定量表(SSRS)与自制问卷以确定个人增权在精神健康、生活满意度、自尊感和驾驭感4个量度指标上的变化。收集到的数据通过SPSS18.0 软件进行统计分析,同时通过实地观察与个别访谈的方式获得参与者对增权小组在改变个人生活及态度方面的自我感受。

三、增权小组设计与实施

美国社会学家赫伯特·西蒙指出,增权取向社会工作的特点在于:(1)同案主、案主群、社区领导人等建立互相合作的伙伴关系;(2)强调案主和案主群的能力而不是无能力;(3)支持着眼于个人及其社会和物质环境的双重工作焦点;(4)承认案主和案主群是积极的主体,具有相互关联的权利、责任、需求、要求;(5)利用自觉选择的方式,把专业的能量指向在历史上被去权的群体及其成员。[3]因此,本研究在增权小组模型的构建上,更多的是面向精神病患者及其家属自身与其价值、观念的转变,关注于个人层面与人际层面上的增权,借此实现外部不合理权力关系的转变。具体任务为:在对精神病患者增权的过程中,关注案主所处的社会环境;鼓励案主勇于表达其情绪及生活感受;给予正向支持,肯定自身潜力;协助界定案主的需求及可能满足的需求范围与方法;帮助案主改善自我决定及行动力;经由与小组中他人的互动与分享,为其建立稳固的社会支持,实现增权。

1.需求评估

通过对院中50 多名病患的走访,归纳出精神病患者的如下需求:(1)娱乐与社交需求。由于医院对病人的康复治疗,大部分只是药物治疗,医院康复活动的组织缺乏系统性和科学性。医院给病人提供的娱乐设施十分有限,只配备了可以容纳50 多人的音疗室和一个棋牌室兼图书室,一个乒乓球台和一个没有硬化的篮球场,整个院区的活动设施相当匮乏。医院每周轮流安排病人进行两次音疗,每次一个半小时左右。不难看出很多人已经对此失去兴趣,在询问病人是否喜欢每周两次的音疗时,很多人都觉得歌曲老旧,没意思。(2)与家庭联系的需求。走访中发现很多病人缺少亲情和关爱,缺乏与家人的沟通。绝大多数病患都流露出回家的想法,但他们在家中常常被忽视甚至被排斥,缺少情感联系使这些病人感觉自己被抛弃、被遗忘,继而产生自我否定、低自尊和无力感。(3)社会环境与政策改变的需求。访谈中发现,社会对精神病患者缺乏了解与宽容,部分患者出院后因忍受不了邻居、亲友甚至是家人的歧视,而做出重返医院的决定。总之,孤立的外部环境进一步切断了精神病群体与社会的联系,使其难以融入正常社会生活。

2.介入策略

从精神病患者的现状来看,院内生活的局限以及院外生活中的各种排斥,使得他们处于无权状态。长期习得性无力感充斥在患者与家属中,绝大多数人并不具备主动增权的能力,难以依靠自身力量实现主动增权,需要外部力量推动增权。因此,在介入策略的选择上,通过建立增权小组,为患者及其家属提供必要的精神卫生知识、传授照顾技巧,在病患与照顾者间形成小团体支持网络,发展和运用倾听、沟通的人际技巧,寻找资源,倡导扩展社会服务和健康照顾获得渠道,以促进精神病患者的增权。

依据小组动力理论以及增权理论,在小组活动的第一阶段,活动主题为“爱·病友”,主要目标为:打破病患之间的界限,彼此熟悉,建立联系;了解、认识精神疾病及其护理知识;学习小组规范,适应小组行为方式。在第二阶段,活动主题为“爱·交际”,主要目标为学会倾听与表达技巧,改善人际关系,建立小组内的支持系统。第三阶段为“爱·自己”,主要目标为:对个人能力重新认识,改变无力感;学习接纳自己,重拾信心。第四阶段为“爱·生活”,主要目标为:鼓励成员相互分享内心感受,促进照顾者与病患之间的理解与认识;鼓励组员进行自主选择,提升驾驭感。第五阶段主题为“爱·超越”,目标为固化小组中习得的各种知识与技巧,维持小组内形成的支持关系,进一步增强服务对象的控制感与自我能力的认可。

在增权小组的建设方面,社会工作者需要更多关注个人层面与人际层面上的增权,运用社会工作技巧,使案主在自己的生活领域中获得力量,如聆听、同理心、倡导、尊重、协商等。同时,关注案主所了解的社会环境,在通过小组活动对精神病患者增权的过程中,需要鼓励案主勇于表达其情绪及生活感受,给予正向支持,肯定自身潜力。协助界定案主需求及可能满足的需求范围与方法,协助其改善生活的自我决定及行动力;经由与小组中他人的互动与分享,协助其解决问题,实现增权。但小组中的增权意识往往会受到工作不稳定、外在环境影响,社会工作者还需要时时注意保持小组互助动力,处理个人不稳定情绪;与案主建立合作、信任和分享权力的一起工作的关系;传授具体的技巧;发展和维系互助自助的支持群体。

四、结果与分析

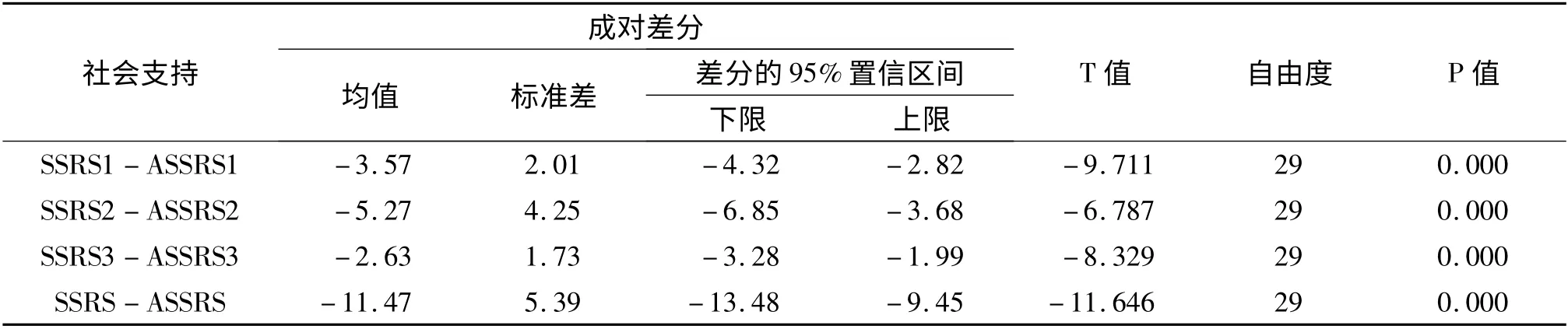

1.增权小组影响社会支持水平,在提升个人权能上有显著效果

在小组工作介入前后使用社会支持评定量表(SSRS)对30 位参与小组活动的研究对象进行基本频数分析,结果表明:小组增权前,精神病患者的社会支持均值为19.10,介入后提升为30.57,增权小组工作后的社会支持水平高于介入之前。经T 检验分析,得到T 值为-11.646,P <0.05(见表1)。因此介入前后的差别具有统计学意义,可见小组增权对精神病患者个人的社会支持水平有积极影响。在院内医生对病患病情的诊断上,参与者前后也呈现明显变化,说明增权小组的活动对于病患症状的好转具有一定的治疗作用。

从活动中的观察记录和后期访谈看,大多数患者认同小组活动的效果。认为增权小组加强了同病友、家属之间的联系与互动,增进了病患、家属以及医护人员相互之间的了解,病患与家属之间的关系网络也更加亲密,对生活的满意度提升了。

2.小组增权策略有助于精神病患者的社会融入

在增权理论中,失权不仅仅是一个外在客观存在,而且是一个内化的过程。当一个人对影响他的社会系统感到无能的时候,往往会由于对环境的无力感、失权感的内化而导致主观和实际的无权。对精神病患者来说,匮乏的社会资源、社会歧视的内化、客观失权的事实,导致他们对自我消极评价,时常感到自己无用、无能、自我否定,更不相信自己有足够的力量去改变。在增权小组中,社会工作者引导组员开展各类活动,如进行互助与合作、扩大社会交往的范围、互动中分享各自的感受,以提升自我意识,提高自我控制的能力,促进自我认同,坚定自我发展的信心,去除因失权而带来的无力感、无助感。通过观察,病患在小组介入前后由消极被动转向主动寻找资源与技能,如在小组活动后期,小组成员已经能够主动与社会工作者、医护人员打招呼;由个人自责、自闭的状态转向开放、分享感受,个人自尊感得以提升。如某病患小妹以前认为自己是个累赘,现在对自己有新的看法:“我会做十字绣”、“有着一副好嗓子”,也开始有了更多的笑容。在病患与家属的互动经验分享中,病患社会生活能力得到很大的提高。以小组中的明星成员帅帅为例,帅帅的父母说爱儿子,帅帅立即回应“我爱妈妈”;当母亲说出儿子的优点,儿子回应母亲且赞赏母亲的各种优秀品质。在后期的小组游戏中,帅帅的表现更让人意外。他非常顺畅地完成游戏任务,伸手抱住母亲的脖子,机灵得一点不像平时走路都似乎要歪倒的样子。参与小组活动的医护人员对病患的观感也有了明显变化。如在活动中监护病患的护士长也放下了紧绷的脸,不断露出笑容,感叹“他们真和我们以往想象中的不一样”。虽然在实践中工作者只预期探讨在小组工作方法层面增权,但实际效果却扩展到在个人、小组与社区增权,不仅病患的个人自尊与权能得到提升,人际关系也慢慢得到改善。

表1 社会支持T 检验结果( N=30)

综上所述,增权小组活动在增强精神病患者社会支持,提升在精神健康、生活满意度、自尊感和驾驭感方面的个人增权量度指标上,均具有显著的效果,对精神病患者社会功能恢复以及融入社会也具有较好的成效。

五、结论

通过增权理论在精神卫生社会工作的此案实践,我们得到以下结论。

第一,建立信任、开放、尊重的环境是实现个人增权的重要因素。由于精神病患者在社会生活中的污名影响,病患及其家属往往遭受他人的歧视与排斥,具有不同程度的自卑心理。在增权小组工作中,相同的经历使得他们具有较强的认同感,社会工作者营造接纳、尊重的氛围为精神病患者及其家属提供了安全、信任的环境,在小组中他们可以自由地表达与尝试,每一位组员都是作为一独立的个人而存在,作为儿子、母亲、父亲的真实情感与反应在小组中得以表达。

第二,实现精神病患者的增权需在个人层面与集体层面进行。对身心障碍者开展小组增权工作,必须同时兼顾社会和个人两个层面,使两者达到平衡,这就意味着无论是社会层面(如缺乏渠道和对身心障碍的认识),还是个人层面(痛苦、失落)都不应该被忽视。但在本次实践活动中由于条件限制,主要涉及个人和人际交往层面的增权,而未专门涉及群体增权。实际上,实现精神病患者的社会融入,不仅要实现案主个人层面的增权,还需关注改变权力关系中的角色以及从集体层面的增权,通过社区工作以及社会行动的策略,对涉及公共性质和政治性的外部环境进行增权介入。

第三,开展个案管理服务是固化服务效果的重要渠道。受现实环境的制约,本次实践拘于院内服务,如何将这样的氛围带到案主生活的社区环境中去,还缺乏相应的社会工作支持。如果能够建立完善的社会工作服务体系,建立案主个人服务档案,进行个案管理,实现不同层面服务的衔接,那么在院内服务结束后能够转介至社区相关服务的社工,则能够更好地促进精神病患者的增权与社会融入。

最后,社会工作者需要运用多种技巧来实现精神病患及其家属的增权。除了沟通、接纳等技巧外,在服务中,社会工作者可以运用倡导和挑战的技巧,耐心而持续地促进服务对象建立自尊,使他们在家庭和社区内实现目标;同时,社会工作者也可以介入、操作资源,以协助他们达成目标。

[1] 肖春华.关爱精神病患者 我国精神疾患在疾病总负担排名中居首位[EB/OL]. (2000 -10 -12)[2013 -01 - 03]http://wwwl. people. com. cn/GB/paper503/1677/271849.html.

[2] Inglis T.Empowerment and Emancipation[J].Adult education Quarterly,1997,48(1):3.

[3] 唐咏.中国增权理论研究评述[J]. 社会科学家,2009(8):18.

[4] 陈树强.增权——社会工作理论与实践的新视角[J].社会学研究,2003(5):70.

[5] 黄洪,李昺伟.增权的再思:边缘社群与社区工作[EB/OL].http://web. swk. cuhk. edu. hk/ ~hwong/publication/Book_Chapter/hkcss_96_retbinking_empowerment.DOC.

[6] Neauport Audrey,Rodgers Rachel F,Simon Naomi M,et al.Effects of a psychiatric label on medical residents[J].International Journal of Social Psychiatry,2012,58:485.

[7] Narnara Brvant Solomon.Black Empowerment:Social Work in Oppressed Communities[M]. New York:Columbia Vniversity Press,1976.

——认知行为治疗介入精神障碍康复案例