人民海军水线大队援越抗美始末

“北部湾事件”爆发后,越南战争局势急剧升级。以美军实施“雷鸣行动”为标志,越南战争升级到以美军为主体、以仆从军配合的全面入侵阶段。

中国作为与越南一衣带水的邻邦,决定“尽一切可能援越抗美”。1965年4月19日,越南劳动党中央委员会第一书记黎笋,向中方具体提出扩大对越南援助规模、向越南派出支援部队的请求。

入越勘察

为迅速加强河内、海防地区的防御能力,粉碎美国可能采取的新军事行动,根据越方要求和中越两军达成的协议,中方决定立即组建以工程兵为主体的中国人民解放军志愿工程队第2支队赴越南东北地区,主要任务是负责构筑越南东北地区15个近海岛屿和8处岸防要点的永久性设防工程、铺设海底通信电缆、架设陆地通信线路,必要时协助越南人民军进行守岛作战。其中,铺设海底通信电缆的任务,由中国人民海军南海舰队负责执行。

1965年4月下旬,第2支队派出15人的先遣组,在指挥部副主任兼参谋长王辉的率领下先期入越,对施工地区进行现地勘察。先遣组于5月1日到达河内,在听取越东北军区参谋长对施工地区兵要地志情况的介绍之后,次日早晨即从河内出发进行现地勘察工作。

海底通信电缆工程的现地勘察主要是根据通信保障的要求,预先确定每条海底电缆的路线,选定每条海底电缆的具体登陆点。这是一项十分艰巨的任务,特别是选定海底电缆登陆点,既要求符合未来作战的需要,又要求做到隐蔽安全,是现地勘察中工作量最大、难度最高的一项工作。越东北沿海地区地形复杂,岛屿、礁盘星罗棋布,导致每段电缆的长度较短,电缆的登陆点较多。而通常电缆登陆比较容易的地方,恰好也是未来作战中敌军容易选定的登陆地点,在未来抗登陆作战中必然成为攻守双方火力高度集中的地段。这样的地段,电缆登陆虽然容易,但遭到破坏的可能性也很大,因此这种登陆点必须排除在外。为找到一个既隐蔽安全,又适宜电缆登陆的合适地点,设计组要多方勘察,反复比较。

勘察地区属于亚热带气候,又正值高温季节。设计组整天在野外作业,一会儿登陆沿岸观察,一会儿下海淌水勘察,全身上下被汗水、海水、雨水淋濡着。勘察地区的陆地属丘陵丛林地形,各种飞虫漫天飞舞,上岸后既需要爬山越涧,还要与蚊虫“搏斗”;沿海水域中礁石、贝壳俯首皆是,一不小心脚上或腿上就划出一道道伤口。连续工作20多天之后,设计组3人的腿上挂满伤口,找不出一块光滑完整的皮肤……尽管自然环境如此恶劣,但每一个组员都咬紧牙关坚持工作,为即将开始的测量工作做好准备。

精心测量

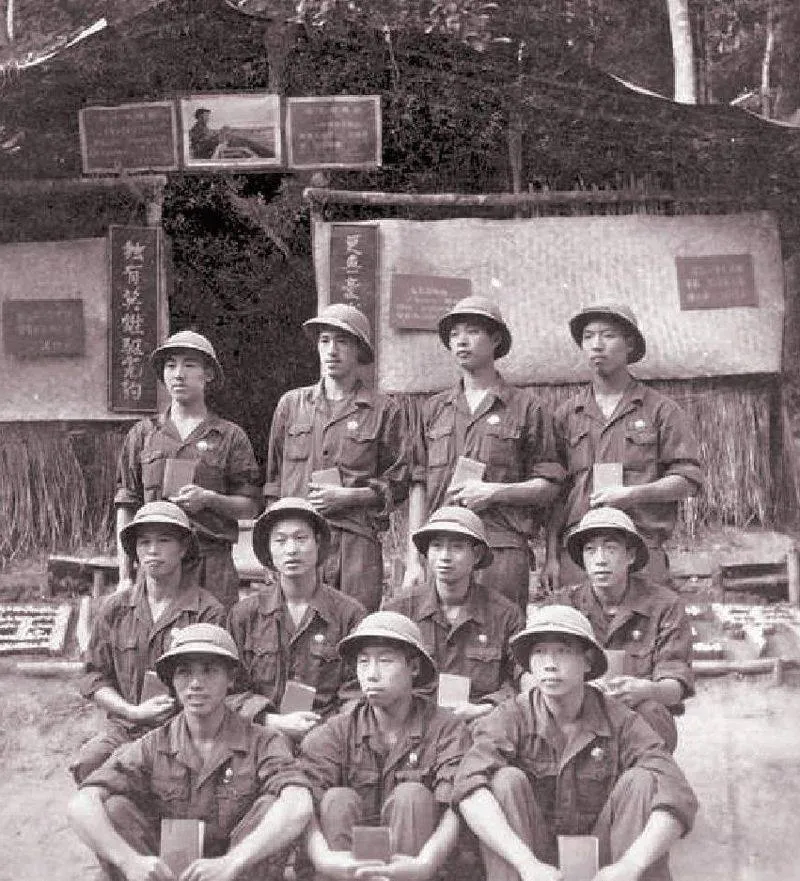

1965年7月,南海舰队司令部从航海保证机动测量队抽派测量分队共18人,由副队长林荣喜带领,从广西友谊关入越同设计组会合,开始工程测量工作。

参加测量分队的干部、战士曾多次在国内完成海底电缆工程测量任务,拥有丰富的海上作业经验,个个精通海测业务,技术素质很好。但来到异国执行任务,情况不熟悉,摆在他们面前的困难很多,首要困难是缺乏海区资料。越方提供的资料是20世纪40年代法国人留

下的,年久失真。因此,摸清地形情况是开展测量工作的前提,一切都需要从头开始。由于工作量巨大、时间紧迫、人手紧张,设计组也加入了测量工作。

测量电缆登陆滩头地段的情况是测量工作的难点之一。首先,电缆登陆后的滩头处置是决定电缆使用寿命的关键;其次滩头地段的测量工作是保证电缆长期使用和施工船队安全的前提。这就要求测量工作要绝对精细,数据要绝对准确。

滩头地段的海水往往都比较浅,测量船开不进去。为保证精确性,测量人员划起小舢板,在预定的登陆点地段上,每隔2米设置一个测量点,测定水深,记录潮汐、水流的变化情况。

全队上下都是一人顶几个人的工作,逢山爬山,遇水泅渡,披荆斩棘,连续奋战。白天外出作业,晚上整理数据和资料,绘制测量图纸。没有绘图案和办公桌,没有工作灯,设计人员把铺盖一掀,点起蜡烛、油灯,趴在床板上工作,一干就是一个通宵。略事休息,第二天照旧外出作业。经过昼夜工作,克服种种困难,终于完成了测量任务,绘制出了符合施工要求的测量图。

测量分队前后历时3个月时间,完成吉婆-给高、茶坂-蒙阳等15条水线路由及登陆点的测绘任务,绘制出3幅1:500水深图、1幅测速场的测量图,为援越布设海底电缆,建设简易码头提供了宝贵资料。

冒死设计

设计组3人上岸后借用一顶帐篷,在里面搞起工程技术设计。条件简陋,设计人员不得不像搞测量那些日子一样,终日趴在床板上设计。其实,工作条件的简陋已算不上什么困难,最让人头疼的是需要整天防备美军飞机的空袭。

当时,正值美军对越南北方实施“雷鸣行动”的大规模战略轰炸。美军飞机整天在头顶上呼啸盘旋,谁都无法料定哪批飞机会往设计组所在地倾泻炸弹。所以每批飞机临空,都要拉警报组织防空。警报一响,就要带好资料跑出帐篷寻找地方躲藏。有时飞机接连临空,设计组刚回到帐篷,打开资料要工作,警报又响了……天上飞机呼啸,地下奔跑防空,白天工作无法集中精力,晚上睡不了安稳觉,搞得所有人气喘吁吁,汗流浃背,头昏体乏。

在这样的逆境里,素来以坚韧见长的中国军人,干劲格外充足。大家化愤怒为力量,“美军飞机搞得我们终日不得安宁,我们偏要坚持搞好设计”。时间一长,设计组也摸索出一些对付空袭的办法,比如每次防空要带着资料跑,回来后又要打开,很费事。于是干脆简化手续,听到警报后,把资料一收,两个人把床板一抬跑到防空地点可以继续工作;敌机过后,把床板抬回来接着再干。“你炸你的,我干我的”,在美军的狂轰乱炸下,设计图纸画了出来。

艰苦施工

1965年9月10日,南海舰队从川岛水警区抽调183号中型登陆舰,735号、728号、738号、748号登陆艇和1个水线连共317人,在湛江组建援越水线大队。根据越方提出的意见,水线大队按由外向里、由西向东的顺序布设水线。

当时,美军的“雷鸣行动”正如火如荼,从游弋在北部湾海面上的航空母舰起飞的美军飞机进入越南北方轰炸,正好途经大队施工海区。飞机活动极其频繁,最高峰时1小时就从水线大队驻地上空通过20多批次180多架飞机,噪音震耳欲聋。

为避免被美机发现遭受空袭,施工船白天一律不准出海,全部靠岸隐蔽。为尽快完成任务,水线大队精心安排工作计划,统筹安排时间,施工船白天无法出海,就先派灯标设置组划着小舢板出海熟悉航道,沿着航道线设置临时灯标,为晚上布放作业标出准确安全的航道。夜幕降临后,施工船和施工人员立即出发,布放电缆,进行滩头作业,天亮前完成任务,返回驻地隐蔽。整个工作流程,一环紧扣一环,不能耽误一点时间,否则天亮后仍滞留在施工地点,就有遭美机空袭的危险。

从吉婆岛到给高的电缆铺设工作,于1965年11月下旬进行。这段电缆全长14.8公里,22日晚施工人员从茶坂岛驻地出发到达吉婆岛,天一亮,灯标设置组的几个人划着舢板出海,熟悉航道和设置灯标,到下午3时,灯标设置完成。刚好遇上退潮时节,舢板搁浅的地方离海水隔着l公里多长的滩头地段。为争取时间,施工人员抬着舢板,踏着没膝的泥泞返回海面。上船后,忍着疲劳连续划行3个多小时,按时返回施工船隐蔽地。吃过晚饭后,顾不上休息,随船出海布放电缆。午夜结束布放作业,接着进行电缆登陆的滩头作业。全部工作完成时,距天亮只有1个多小时了,施工船立即启锚返航。返航时,已连续工作一天一夜的他们往冰凉的舱壁上一靠,带着满身的泥水昏睡过去。

尽管每次施工都经过了精心筹划,一些出人意料的事情仍会发生。电缆布放完毕后,施工人员要分组分头对滩头电缆进行加固处理。一次,一个5人小组到姑苏岛加固电缆,预定一天一夜完成任务。半夜时分,小组下船作业,船只原路返回,约定第二天晚上来接。可到了约定时间,小组在岸边等候多时,也不见船影。原本计划出来短时间作业,谁也没想到会被困在施工地点,都没作长期停留的准备。随身携带的干粮早就吃完了,几个人翻遍衣兜,只凑出几角钱越币。小组用这几角钱买了3斤芭蕉充饥,在岸边等候三天三夜才被接回去。

铺设海底通信电缆,是中国对越南的无偿援助项目。一切物资器材,大至工程器材,小至墨水、纸张都从国内筹集调运,不给越南增加一点负担。物资器材的筹集调运工作,组织得非常周密,但是在临近竣工时,出现了一个小差错。水线房盖好后要装房门时,突然发现合页没有带来。回国购买,路途遥远,耽误工期;向越方购买,组织上有规定不允许。无奈水线大队决定向在陆地担负施工任务的中国工程兵部队求援,最后工程兵架起铁匠炉,按照要求煅造出了符合标准的合页,水线房的门终于装上了。

结 语

经过半年的昼夜奋战,越东北海底通信电缆铺设工程顺利竣工。1966年5月23日,中越双方在茶坂岛举行水线工程竣工交接仪式。

水线大队自1965年11月施工,共布放水线15条,全长95.48公里(其中2对音频水线14条,77.708公里;10对音频水线1条,17.772公里),埋设陆上电缆7.719公里,地线96根。安装甲型水线房1个,乙型水线房14个,电缆终端杆13个,套管172根。往返龙门港装运水线4个航次(15艇次),航行14093海里,2020小时。

水线大队在铺设水线工程中,参加对空作战4次,和船运大队一起击落美机2架、击伤1架,单独击伤美机2架。

水线大队在完成施工任务的同时,发扬人民军队工作队的优良传统,为越南群众看病270人次,抢救越南渔船1艘,开荒植树160余株,帮助运输大量物资,增进了中越两国人民的友谊。