折翼神箭——夭折的“约克中士”

早在20世纪70年代,为了更有效地应对苏联迅速发展的空中武器的威胁,美国陆军开始着手发展能够在行进中提供伴随保护的师属自行高炮系统。当时服役的“火神”20毫米自行高炮存在明显缺陷,不仅炮手缺乏必要的防护,而且也不能为部队的作战机动提供伴随保护。

发展始末

1977年4月,时任美国国防部长哈罗德·布朗批准了师属高炮系统发展计划,正式确定“师属防空系统”(DIVAD)发展项目。在对5种竞争方案进行分析、筛选之后,陆军与两个竞争的承包公司—福特宇航公司和通用动力公司分别签订了研制合同。1980年6月,两个合同公司将自己的样品交至布利斯堡的陆军防空中心,接着进行了为期2个月的表演试验和一个月的论证试验,所有试验项目直至当年11月才完成。经过对这两个高炮系统的对比,最后选定了福特宇航公司的40毫米自行高炮系统,并计划随后进行批量生产以装备部队。

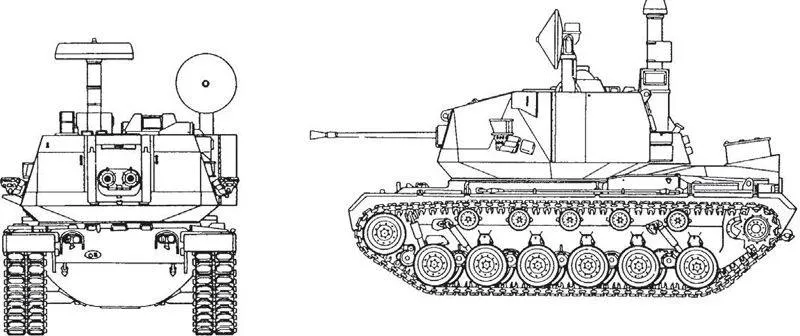

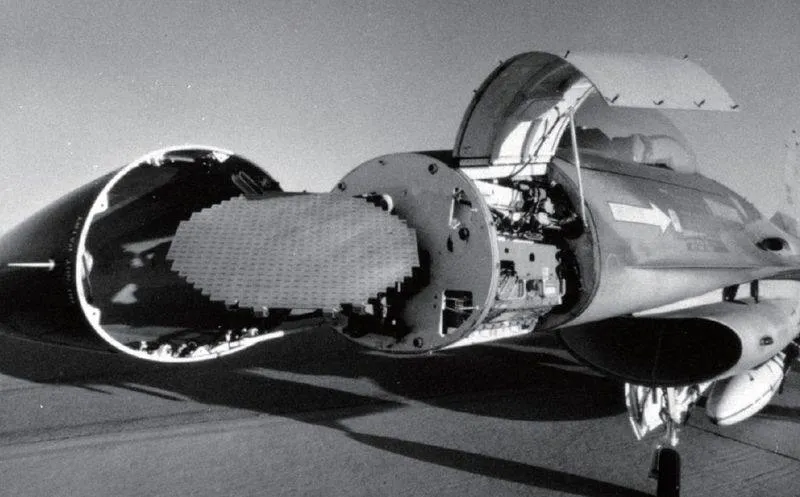

福特宇航公司的师属防空系统的基本组成为M48A1与M48A2坦克底盘、两门博福斯40毫米L70火炮和F-16战斗机上使用的威斯汀豪斯公司APG-66雷达的改进型。这套系统原来被定为XM988型,后来改名为M247,并正式命名为“约克中士”自行高炮系统。

按照预定计划,美国陆军到1988年将要购买618门“约克中士”高炮,装备11个重型师和3个重装军,拟在后来的装甲师和机械化步兵师师属防空营中,编制3个高炮连,每个连12门“约克中士”高炮,2个改进后的“小懈树”防空导弹连,每个连配备24 辆发射车,4个“毒刺”便携式导弹排,每个排18个发射组。然而,随着“约克中士”计划的实施,美国国内对该计划意见上的分歧日趋尖锐,很多人认为该计划毫无必要而且极其不划算。到

1982年,有人公开批评“约克中士”系统造价过高,平均680万美元的单价几乎是其掩护的M1主战坦克的3倍,并指责该系统大多数试验并没有获得成功。美军方与福特宇航公司签订了合同而否决了通用动力公司的方案,是为了间接地摆脱后者当时所面临的财政困难。对此,美国陆军将领,特别是时任美国防部长温伯格亲自撰文为“约克中士”计划辩解。但是这些努力没有能够挽救“约克中士”计划的最终命运。最后还是温伯格自己宣布了该计划的下马,随着这一宣布,美国陆军师属防空系统便成了泡影。

结构与性能

与一般的装甲战车相仿,“约克中士”40毫米自行高炮也主要由底盘(走行部分)和炮塔(战斗部分)两个大系统构成,其中战斗部分是发挥其战斗力的核心部分。

底盘

由于必须伴随装甲机械化部队行进,“约克中士”40毫米自行高炮从一开始就决定要使用坦克底盘,以获取与主战坦克相当的战地机动性。最理想不过的选择就是使用掩护的目标—M1主战坦克的底盘了,然而,M1坦克的底盘虽然机动性能一流,但是造价高昂,而且要

优先满足生产M1主战坦克的需求,一时还轮不上作为辅助系统的自行高炮使用。最终,经过折中之后,老旧的M48坦克底盘被选中,其首要优点就是便宜,同时由于M48坦克和当时还是主力的M60主战坦克具有相当大的技术继承性,所以M48底盘的日常维护也能得到良好的保障,在整个使用寿命期间不会因为备件缺乏而导致维护困难,可见传说中所谓大手大脚的“山姆大叔”其实也是精于算计的。

为了降低费用,“约克中士”40毫米自行高炮基本上维持了M48坦克底盘的原有布局,使得对M48坦克底盘的改造工作量降低到了最低限度。底盘前方依然是驾驶员座舱,中部通过炮塔座圈支撑庞大的炮塔,后部仍是动力舱,使用AVDS-1790风冷12缸V型柴油机作为推进的动力。由于自行高炮理论上不需要出现在装甲对抗的最前线,而且炮塔和其他辅助设备的体积、重量远远超过主战坦克,原底盘上厚重的主装甲被取消,改换为只能防护轻武器和炮弹破片的轻型装甲。

炮塔

炮塔是“约克中士”40毫米自行高炮战斗部分的核心部分,包含了火力部分和火控部分两个分系统。炮塔用普通钢制造,左后侧装甲板活动连接,向后折时可以保护跟踪雷达天线。炮塔防护能力虽然不如车体,但是能经受得住枪弹、炮弹破片和冲击波的打击。

火控雷达的搜索和跟踪天线装在炮塔顶部。雷达不工作时搜索天线和跟踪天线都可以折叠到炮塔后面,不仅便于检修,而且降低了行军高度。火控系统、雷达设备、稳定和通信系统以及电子装置的供电设备都装在炮塔内。

由于自行高炮的用电设备大大增加,沿用主战坦克的主机附带发电机已经不能满足炮塔运转的需要,为此,“约克中士”采用了一台伽莱特公司制造的涡轮机为辅助动力, 驱动一台交流发电机和液压泵为炮塔提供动力。辅助动力装置与主发动机使用相同的燃料。因此,炮塔回转和火炮的俯仰均为液压驱动,由于配有利顿公司的垂直陀螺仪,“约克中士”40毫米自行高炮能在不平的路面上稳定地进行行进间射击。

炮塔内共有两名乘员—车长和炮手。炮手位置在炮塔的左侧,车长在右侧,车内有空调。炮手和车长公用一个位于中间的等离子显示面板,所有的控制面板炮手和车长都能使用。炮手和车长各有一目镜对准炮塔顶上的中心光学瞄准具,车长还配有一个独立的360度旋转的搜索潜望镜,视场20度。炮塔仅在车长位置处有一顶部舱口,舱口周围有6个投影放大器。

火炮

“约克中士”使用的瑞典L70型40毫米高炮以及弹药作为北约的制式武器使用了很多年,超过50个国家装备L70。“约克中士”配备双管L70火炮,两管炮可以同步交替发

射或单独单发射击。最大射程4000米,每管炮都有单独的供弹系统,因此,如果一管炮因故障停止射击,另一管炮还可以继续发射。

福特宇航公司为该炮专门发展了可连续供弹以及可选择弹种的直线式无弹链供弹系统和上、下两个弹箱。两管炮的两个全自动储弹和供弹系统一左一右彼此对称配置,并由各自的液压系统驱动。

整个武器系统共备有560发弹,每管炮备280发,上弹箱和传送带上有80发,下弹箱、升降机和传送带上有200发,为4个弹箱重新装弹共需13分钟。

“约克中士”配用3种弹药:近炸引信预制破片榴弹、薄壁榴弹和演习弹。“约克中士”使用的这种近炸引信预制破片榴弹是在瑞典博福斯公司的40毫米近炸引信预制破片弹的基础上改进而成的,比原来博福斯弹药的性能有显著提高,改进的方面有:以钢代铝制造保险和待发机构的壳体;引信帽换成塑料材料;以美国的一种现代发射药取代原博福斯的发射药。所有这些改进虽然没有改变火炮和弹药的任何作用,但是使弹丸在4000米处的飞行时间减少了整整1秒,大大改善了远距离对付运动目标的命中概率。

火控系统

威斯汀豪斯公司的整体式搜索和跟踪雷达公用一个发射机,该发射机采取时分制工作方式,通过微波系统同时给两个雷达馈电。搜索雷达工作在I波段,搜索距离在10公里以上,能对多个目标进行搜索。

雷达检测到的目标由敌我识别装置进行询问,并由数字机分类,以确定敌方或友方的固定翼飞机、直升飞机、导弹或地面目标,尔后编排优先射击顺序。该敌我识别装置是由“ 针刺”导弹上用的敌我识别器发展而来,有90%的通用性。

跟踪雷达自动锁定优先选定的目标,并精确跟踪。当炮手适当按压右手控制柄上的姆指开关时,炮塔即自动转向选定的目标。同时,火控系统自动为火炮装定射击诸元,选择最佳弹种的近炸引信预制破片弹或着发引信弹和计算所需之连发数目。搜索雷达不断向乘员发出警报。这种整体式的雷达系统具有很强的抗干扰能力。电子对抗措施包括频率捷变、将全部功率集中到跟踪雷达以压制干扰等。

当不允许雷达工作或雷达系统遭到破坏时,则可以使用辅助的光学工作方式。车长和炮手可用光学仪器控制武器系统。配用的休斯公司激光测距机是由“小懈树”防空导弹上的激光测距机改进而来,最大探测距离可达6~8公里,精度±5米。

夭折原因

究竟是什么致使了“约克中士”计划的夭折?原因是多方面的。为确定美国陆军防空的技术要求,制定和调整未来的防空计划,美国专门成立了高级小组与有关机构,并且在1985年10月对64个防空系统的有关器材生产厂家进行了调查和分析,在此基础上提出了新系统的性能指标,从这些新指标与“约克中士”技术指标的对比中可以看出,至少在威力、机动性、效费比等几个非常致命的方面,“约克中士”计划不符合要求。

为了发展一种高炮而投入如此巨大花费,这在高炮发展史上是极为罕见的。从该项目确立到下马,虽然颇见美国人的“气魄”,但是所花代价对美国人来说也绝对不是一个可以忽略不计的损失。在整个过程中,在各个重要环节中,国防部长都是亲自过问并且做出决断的,足见该项目的重要性。

“约克中士”的启示

对技术发展预测的重要性

科学准确地预测未来技术的发展,对军品的开发、研制都至关重要。这似乎是人尽皆知的道理,但是做起来也并非易事。

“约克中士”计划的作战任务从项目正式确定时便明确指定为主要对付苏联武装直升机米-24“雌鹿”,但并没有充分论证该机特别是机载导弹的可能发展与更新换代问题以及“约克中士”应该具有的应变技术储备。在这一点上,从一开始就给“约克中士”计划留下了阴影。

米-24是苏联于1972年研制成功的专用武装直升机,该机重量较重(空机重量4.7吨),也不具备全天候作战能力,其主要机载武器为AT-2、AT-3反坦克导弹。AT-2、AT-3这两种导弹均是第二代导弹,在性能上虽然较第一代导弹有明显提高,但其射程小于4公里,速度低于音速,特别是制导方式上还没有脱离有线制导。应该说“约克中士”的性能指标是与其作战目标相吻合的。但是在“约克中士”计划尚未完成的时候,不仅苏联出现了性能、火力均有很大提高的米-24D、米-24E等改进型武装直升机,而且还发展出了具有全天候作战能力、综合性能更加强大的米-28武装直升机。苏制AT-6改进型导弹不仅射程远,可以在7公里以外发射,速度高,而且能够自动跟踪目标,实现了“发射后不管”。在这种情况下,以对付米-24为主要目标的“约克中士”便鞭长莫及了。

造成这种被动局面,一方面反映了对于对方技术发展前景、发展速度的充分估计存在问题;另一方面,在研究速度、争取时间方面,相对来说,美国也显得迟缓。在美国意识到要发展师属高炮之前,就已经花费了几年时间进行方向研究。经过几年的摸索,直到1977年4月,美国陆军才提出了比较明确的师属防空系统战术技术设想,又经过招标、选型、试验,到1981年5月才最后确定福特宇航公司的40毫米高炮系统作为未来的陆军师属高炮,准备进行批量生产和装备。1984年开始逐渐装备美国陆军,计划到1988年装备完毕。这样,从师属高炮的酝酿到完成装备共用17年(1972~1988年)的时间。经过如此漫长的时间,

必然会逐渐丧失已经占有的技术领先地位。

成功的单体不一定有成功的系统

为了降低装备新系统的时间和成本,美国师属高炮的研制从一开始就强调了使用成熟的子系统和部件。所用的M48A1与M48A2底盘是老型号的底盘,配用新型的发动机和传动装置后,其价格仅为新型号M48A5坦克底盘的1/5。作为火力部分的博福斯L70式40毫米火炮及弹药,早已被指定为北约制式武器。北约专门的标准化协定确保了火炮零件的通用性和互换性,福特公司只是为该炮配备了新型的供弹系统,所用的3种弹药也是在博福斯原产品的基础上做了局部的改进。

“约克中士”雷达系统的发射机是从F-16机载雷达APG-66演变而来的,低功率射频装置与F-16上的有50%相同并经过了重新组装。信号处理机有40%相同,主计算机有90%相同。在该雷达系统中只有伺服系统、微波开关设备、可折叠的搜索和跟踪天线是全新研制的部件。

成熟和基本成熟技术的应用,使得“约克中士”的正式研制时间大大缩短,从签订合同到首批产品交货仅用了4年时间,同时也节省了经费,这是有利的一面。

然而,有成功的单体并不意味着就一定有成功的系统。这与选择的单体与单体的组合方式有着非常大的关系。“约克中士”采用的M48坦克原设计是停车射击,为了改成自行高炮底盘,配备了利顿公司的垂直陀螺仪,但最后的试验表明该系统行进间射击性能并不理想。试验中子系统间的协调也有问题,火控系统多次发生故障,系统的可靠性也没有达到原指标要求。采用现成部件虽然省时、省钱,但是过分追求现有部件又不免导致某些本来应该苛求的性能由于现成部件的局限而无法保证,甚至干扰了整个系统的设计思想,结果使新系统成为现成部件的凑合,而不是严格满足系统设计思想要求的子系统有机组合。

过分依赖单一技术致使被动

美国陆军在20世纪60年代初开始对导弹防空的过分依赖,推迟了高炮系统的发展,以致于在苏联装备了反坦克直升机的情况下,发展师属高炮系统成为美国紧迫的任务。同样,早期对于空空导弹的过分依赖,也导致了美国空军忽视火炮的发展工作。

实战表明,现代战争中威胁是向着多种类、多方面、多层次发展的,反威胁的手段也是向着多样化、综合性发展的。世界上很多国家的防空体制都已经倾向于导弹与火炮的结合,结合方式也已经由弹炮混编、弹炮联装,发展成弹炮合一。

值得人们深思的是,“约克中士”的夭折,是否是美国由过去的过分依赖导弹,转而又走向过分依赖火炮的另一个极端的结果?要求地面火炮具有过高、过分全面的性能,比如既要能伴随坦克跟进,又要能保证在复杂地形上的行进间精确射击;既要有对付近距离快速目标的火力机动性,又要有足以摧毁远距离发射导弹的武装直升机的威力;要有全天候作战能力等等,必然导致结构过于复杂,使发生故障的环

节增多,维修难度加大,训练也变得复杂,成本也会更高,以致失去了火炮对导弹本来的优势。要一门火炮兼有坦克、高炮、导弹三者完备性能,特别是要它肩负起有效摧毁现代的低空远距离(5~7公里左右)的武装直升机未免是强其所难。

防空火炮复兴时代来临?

“约克中士”计划撤销后,美国陆军收到了有关厂商的各种替代“约克中士”的方案,在各种方案中,绝大多数是弹炮混合系统和弹炮合一系统,甚至还出现了弹箭合一系统。“塞特猎狗”系统就是一种导弹、火箭合装的系统,由8枚“毒刺”导弹和54发高速非制导火箭弹所组成,这种弹箭组合方式是一种创新。几乎所有的这些替代方案反映出了当时防空系统的发展动向。

最终,在“约克中士”计划夭折一年之后,美国国防部于1986年8月正式批准了“前方地区防空系统”计划来代替这支折断的美利坚神箭。由于美国空军有足够的能力保证战区上空的制空权,而以“悍马”大吉普为底盘、装备“针刺”轻型防空导弹的“复仇者”防空系统被证明具有更高的近程伴随防空效能。迄今为止,美国陆军再也没有装备任何新型自行高炮系统,在延绵已久的导弹和火炮之争中,导弹再一次取得了胜利。不过近年来随着瑞士GDF35毫米火炮、“空中巡逻兵”防空系统、“空中游骑兵”35毫米防空火力单元、波兰“劳拉”自行防空火炮系统等的出现,防空火炮大有卷土重来之势。

毫无疑问,近年来全球范围内所谓的“反恐战争”为火炮系统带来了新的发展机遇。在反恐城区作战中,武装分子躲藏在暗处发射火箭弹、炮弹以及迫击炮弹对美军造成了很大的伤亡。如何有效应对这些威胁已经成为美军正在研究的重大课题。事实上早在20世纪90年代美国就认识到防空作战中对于火箭弹、榴弹和迫击炮弹的防御问题,“增强型区域防空系统”(EAADS)就特别注重与来袭炮击炮弹主动交战。但可惜的是,实施此研究计划的工程设计者们对于当时的实用技术过于乐观,致使很多很好的想法最后成了纸上谈兵。美国设计EAADS的最初想法是打算投巨资来研制一种能拦截数量庞大且高速逼近目标的高能激光器,他们曾设想研制生产一种适合于军事作战用途的100千瓦级别的激光器,但是由于研究结果不尽人意而于2004年被迫终止。

从效费比和实用性来考虑,近10多年来,低空域(从地面到3000米高度)范围内的威胁类型已经发生了明显的改变。在此期间,地面防空导弹系统的速度、有效射程以及敏捷性等方面一直在进行着持续不断的改进,以使它们能有效地对抗冷战时代的各种常规威胁。但是基于导弹的地面防空武器系统费用太高的问题却一直无法解决,若是大量发展和应用导弹防空系统的话,在费用方面将是不堪重负的。为此人们不得不重新考虑基于火炮的地面防空系统,当前各种新技术的应用也为发展此类新型防空系统提供了强有力的技术支持。

根据当前战场上的装备使用和部署方式,火箭炮、榴弹炮、迫击炮和各种小型无人飞行器的使用正朝着极端不对称的方式转变,似乎预示基于火炮的防空时代即将来临。在未来全频谱防空作战中,以防空火炮所具有的迅猛密集的火力挫败敌方成群部署的低成本武器将会成为决定胜负的一个关键因素。