『爱国者』和『卖国贼』之间的抢钱之战(中)

处心积虑—李鸿章对海防的筹谋

1874年~1875年,是大清帝国涉内涉外大小事件比较集中的时间段,台湾“牡丹社事件”导致东南沿海局势陡然吃紧;西南边陲也因为“马加理案”和英国的关系剑拔弩张。面对英国的武力威胁,已经为台湾和日本近乎动兵的清政府最终选择了息事宁人。对日本人以50万两白银的“抚恤”打发,对英国就没那么好糊弄了:除了赔偿损失,惩治当事官民外,又派郭嵩焘作为钦使代表皇帝去英国“道歉”,天朝颜面又一次在洋人面前丢得精光。1875年1月,同治皇帝龙驭宾天,四岁的爱新觉罗·载湉从醇王府被抱进紫禁城继承大统。紫禁城内围绕皇帝的“换届”发生了一系列权力洗牌:两宫皇太后再次垂帘听政,褫革了怂恿同治帝重修圆明园的内务府大臣贵宝、文锡和引导同治“微服冶游”(逛八大胡同)的御史王庆祺,发遣遇事招摇、营私舞弊的7个太监,同治末年那种萎靡之风为之一变,这给了海防大筹议一个相对宽松的政治契机。

各省督抚得到关于海防筹议的廷寄内容除了恭亲王提出的“恭六条”(“练兵、简器、造船、筹饷、用人、持久”六条建议)外,还有前江苏巡抚丁日昌提出的“丁六条”。

所谓的“丁六条”,就是时在广东原籍养病的丁日昌在得知台湾事件爆发后,敏锐地嗅到了清政府将要在海防上有大动作的苗头,通过广东巡抚张兆栋代为呈上的《海洋水师章程》。其主要内容有六条:一、外海水师,专用大兵轮及招募驾驶之人;二、沿海择要修筑炮台;三、选练陆兵;四、沿海地方官精择仁廉干练之员;五、北东南三洋联为一气;六、精设机器局。其中关于三洋水师,改为北洋以山东益直隶建阃天津,东洋以浙江益江苏建阃吴淞,南洋以广东益福建阃南澳。每洋各设大兵轮船和炮艇。三洋提督,半年会哨一次,无事则以运漕,有事则以捕盗。

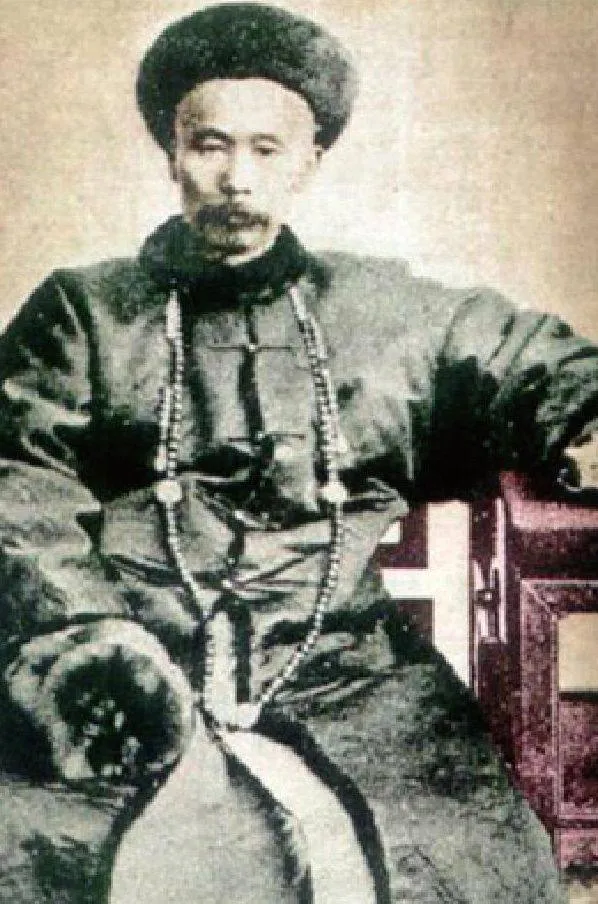

中枢认为丁日昌“三洋水师”的谋划甚为可行,因此总理衙门将之纳入了大筹议的讨论范围,且要求各地督抚“限期复奏,不得推诿搪塞”。就中枢给出的这篇“命题作文”,平日里习惯捣糨糊的督抚们纷纷在规定期限内交出了自己的“答卷”。其中最著名的要数恭亲王和丁日昌的政治盟友、直隶总督李鸿章所上的洋洋万言的《筹议海防折》。

总理衙门对海防高度重视,李鸿章对此也有所前瞻,很早就联络了远在广东揭阳老家的丁日昌,让其在《海洋水师章程》的基础上做进一步发挥,形成更加细致可行的建议条陈,好和他自己的主张相呼应。而作为李鸿章的老友兼幕僚的丁日昌不负李鸿章所托,1874年1月20日就从广东寄来了对“恭六条”逐条议复的折稿。内容比《海洋水师章程》更上一层,首次触及国家战略层面。李鸿章对丁日昌的答卷非常满意,称之“与拙作(《筹议海防折》)心意相投”。有的观点更是他“意中所欲言,而未敢尽情吐露者”,遂于1月24日将丁日昌的《议复海防六条折》代为上奏,并强调:“洋人论势不论理,彼以兵势相压,我第欲以笔舌胜之,此必不得之数也”,“‘穷则变,变则通’,盖不变通,则战守皆不足恃,而和亦不可久也。”

与此同时,相关各省督抚将军的回折也陆续送抵北京,总共54件之多。集思广益的结果就是众口莫一、五花八门。这些回奏虽看似繁杂,但梳理下来依旧可以分为三大流派:支持派、中庸派和反对派。李鸿章、文彬、杨昌濬、王凯泰、刘坤一、沈葆桢等对丁日昌“三洋水师”的构想表示支持,只是对如何划分三洋有所侧重,李瀚章、李鹤年则认为三洋太麻烦,不如在南北洋分设外海水师。以王文韶、英瀚、裕禄等人为代表的督抚则因为自身技术知识实在匮乏,又不能敷衍了事,因此选择了油滑的中庸之路:既对海防建设的重要性和必要性表示认同,又在操作层面以“阿思本舰队事件”的教训为理由主张谨慎,看似不偏不倚,实则不明就里、不知所以。最后一派以丁宝桢和李宗羲为代表,他们既反对丁日昌的“三洋水师”构想,也反对取消旧式水师编制,丁宝桢坚持认为应固守海岸据点,辅以舢板、艇船封锁,一旦敌船耗尽粮煤,势必自溃。左宗棠的反应则毫不出人意料,你丁日昌是李鸿章的幕僚,我就算为了反对而反对也得反对到底。当然,台面上的理由可不能这么说,左宗棠认为:“海防一水可通,若划三洋,畛域攸分,彼此势均力敌,意见难同,督抚亦成虚设。”

1874年12月6日,军机处二号人物、体仁阁大学士文祥上奏,总结了台湾事件中的经验教训,首次明确地将日本作为假想敌来对待:“目前所难缓者,惟防日本为尤亟。以时局论之,日本与闽浙一苇可航。倭人习惯食言,此番退兵,即无中变,不能保其必无后患。尤可虑者,彼国近年改变旧制,大失人心,叛藩乱民一旦崩溃,则我沿海各口岌岌堪虞。明季之倭患,可鉴前车……夫日本东洋一小国耳,新习西洋兵法,仅购铁甲船二只,竟敢藉端发难;而沈葆桢及沿海疆臣等佥以铁甲船尚未购妥,不便与之决裂,是此次之迁就了事,实以制备未齐之敌。若再因循泄沓,而不亟求整顿,一旦变生,更形棘手。”

文祥作为军机处二号人物,原本对洋务并不那么热心,但是此时此刻也能有此认识,殊为不易。事情似乎正向李鸿章乐意看到的结果迈进。1875年2月李鸿章奉旨入京,在觐见恭亲王时受到恭亲王的当面夸赞,说这54件折子,就数他和沈葆桢的折子写得最好。

名利双收——左宗棠的“爱国动机”

总理衙门把“恭六条”和“丁六条”都抄寄给了左宗棠征求他的意见,而远在西北的左宗棠嗅到的并不是朝廷要建设海防的举措动作,而是朝廷要从腰包里往外掏银子了。作为西北地区的“第一把手”,银子问题无时不刻不困扰着他,因此他决心趁这个千载难逢的时机为西北,也是为自己从中枢抠出一笔银子,能抠出多少是多少。

1875年初,左宗棠呈上了《覆陈海防塞防及关外剿抚粮运情形折》,在海防方面虚晃一枪后,立刻切入正题,为他的西北塞防大作广告。左宗棠认为既然台湾事件已经和平解决了,那么目前海防就没有现实的危险,“窃维泰西诸国之协以谋我也,其志专在通商取利,非必别有奸谋……商贾计日求赢,知败约必碍生计也,非甚不得已,何敢辄发难端。自轮船开办,彼挟以傲我者,我亦能之;而我又博心抑志,方广求善事利器益为之备;谓彼犹狡焉思启,顾而他之,似亦非事理所有。”既然西方各国无意侵犯,而自己也已有足够的准备,海防不足为虑,言下之意就是应该全力西征。

左宗棠接下来大倒苦水,说西北已经欠数百万两的军饷,如果朝廷这时候再不给钱,西北的屏障就不保了,如果西北的屏障不保,陕西和外蒙古也就危险了,若这两地危险,察哈尔和直隶乃至京畿也就危险了。因此,要从我西北身上抠银子去加强海防,我左宗棠是绝对不能接受的!

“若此时拟停兵节饷,自撤藩篱,则我退寸而寇进尺,不独陇右堪虞,即北路科布多、乌里雅苏台等处恐亦未能晏然。是停兵节饷,于海防未必有益,于边塞则大有所妨,利害攸分,亟宜熟思审处者也。”

意思很明确:朝廷搞海防我是没有意见的,但是该给我的银子一分都不能少,而且还得继续在我这里加银子。想从我这里抠银子去搞海防想都不要想,否则要是匪类打到紫禁城,责任就不是我左宗棠的了。

这就是“爱国者”左宗棠的爱国动机—抢钱!而且是从海防的手中抢钱!

在给好友谭钟麟的私信中,左宗棠曾直言不讳地表达了对银子的渴望:“饷事奇绌,实缘时论正急洋防,所有各省关常年协款均被占去。”“大抵财源只有此数,洋防不减,塞防增无可增,将来非从此着想,别无生发。”此处的所谓“洋防”就是海防。

如果这仅仅是左宗棠一人之论,中枢倒也可以不那么在意,毕竟他不是这次大讨论的主角,给他抄寄“恭六条”也只是征询意见而已。但左宗棠并不是孤独的,他有他的同盟者,虽然不多,但位置很关键—山东巡抚丁宝桢和两江总督李宗羲。

虽然山东省地处沿海,海防位置重要,但是丁宝桢对海防的态度是鲜明的消极,他反对一切动用山东省资源进行国家层面海防建设的措施,他对铁甲舰的态度也是明确的反对,称山东将分文不出。而李宗羲认为最有效的海防是反登陆作战,放弃洋面,将敌人诱上海岸聚而歼之,这和鸦片战争时期林则徐的想法没有区别,其本质就是严守海岸要塞,不与敌海上争锋,反对建设在他们看来“铺张奢靡”的海军舰队,其核心诉求是省钱,而为什么要省钱呢?因为左宗棠西征的协饷中相当多的一部分都是从他们督抚的省份所出的。同时,在海防筹议中态度暧昧的那些督抚,多多少少都担负着西征的协饷“重担”,怕再花钱。

左宗棠在西北用兵,每个细微的动作都牵涉到大笔银子的进出,但是他督抚的甘肃陕西二省在当时又是出了名的贫瘠之地,就算刮地三尺也刮不出军饷来。因此,左宗棠只好请求开乾隆朝旧例—各省协饷。

所谓的协饷,就是由户部出面,协调各省调拨银两维持军政开支,又因开支多用于军饷,因此而得名。怎奈如今朝廷早已不复乾隆朝时大一统的财政体系,户部也不像乾隆朝那般一言九鼎。要协饷,只能让左宗棠自己拉下老脸和各省督抚们商量,而这对于左宗棠而言,恰恰是不可能完成的任务。

按说你要是人缘好一些,大家都好商量,同朝为官谁没有个困难的时候,能帮自然就帮你了。可是左宗棠的人缘偏偏就极差,沿海各省督抚根本就不拿左宗棠当盘菜,以“筹办海防,自顾尚难”为借口,纷纷要求停办或缓办协饷。左宗棠曾屡次奏请朝廷催各地方及时协饷,然而各省督抚“一任函牍频催,率置不答”。

钱要不到,又不肯拉下脸去求,左宗棠急中生智想出了借高息洋款的高招,利用洋款的高额利息来逼迫各省交出自己承担的那份协饷。

“借洋债”的思想出自左宗棠,而经办人则是胡雪岩。左宗棠认为,以外债代替协饷,以应急需,可以速集巨款,弥补协饷之不足。左宗棠的办法是:以海关印票即协拨各地方省份加盖关防以示承诺代替中央催解,也就是以巨额外债代替了分散划拨的协饷。把“借洋债”跟协饷制度捆绑在一起,可以说是天才大手笔,非左宗棠不能为也。

1867年~1868年间,左宗棠通过胡雪岩之手连借了两笔洋债,共计220万两白银。对此,左宗棠曾得意洋洋地宣称:“得此巨额现饷,可以相其缓急,通融撙节,集事可速,调度可灵……得所借手,速赴戎机。”

在左宗棠看来,举借外债不失为弥补财政短缺的一剂良药,他甚至认为可以大规模地借,“借数愈多,则息耗愈轻;年份愈远,则筹还亦易。在彼所获虽多,在我所耗仍少。”

反正这些钱又不需要他来还。而更为高明的是,左宗棠把“借洋债”当成了催缴各省协饷的手段!

左宗棠经胡雪岩之手办理借款,其利息可以说高得离谱。有人设身处地地站在左宗棠的角度考虑,认为这是他为了不耽误军事而进行的“不得已”之举,左宗棠听说后只是冷笑。事实上,他并非“不得已”,而是有意“就高不就低”!因为他要行的是“一石数鸟”之计。

高利息不但能迅速筹集到巨款,满足用兵需要,还能迫使各地方省份迅速协饷,否则举借洋债的本利都要由他们偿还!有洋债的鞭子在后面抽着,各省还敢拖欠吗?如此,左宗棠不用求人,各省督抚们自己就会乖乖就范!

左宗棠“就高不就低”的另一个目的,便是给从中经办的胡雪岩留回扣空间。

胡雪岩是嗜利的商人,以营利为生命,左宗棠当然心知肚明。胡雪岩为他做这些,是必须要有回报的。没有回报,胡雪岩怎么能日复一日年复一年为他运筹军饷?更何况,为了给左宗棠的西征借洋款,胡雪岩将自己的阜康银号和家底都押上了,理应获得与其奉献及其效益相应的回报,可是朝廷的制度安排里没有这一项。所谓的“圣人可权”,自号“今亮”的左宗棠让胡雪岩在高息中吃利差作为回报,便是顺理成章的事。

而各省督抚无奈之下,为了不当左宗棠“高利贷”的冤大头,便只能使出各种手段,将协饷摊派下去。

左宗棠身为甘陕总督,和海防没有丝毫关系,但若是能促成朝廷拍板西征,就有国家政策的支持,那么到时候他就能以此为尚方宝剑去借更多的洋款(1867年和1868年,左宗棠两次借款总共只借了220万两,而当朝廷批准在新疆用兵后的1875年,左宗棠就一举借款30 0万两,1877年又借了500万两)。

钱是他左宗棠用,却不需要他左宗棠来还!而西征新疆又能为他左宗棠带来现实(战功)和长远(青史留名)的好处。如此名利双收又无甚成本的“爱国义举”怎能不干?非但要干,还得大干!

(未完待续)