马文岭之战:以流血终结流血

1862年春,一支兵强马壮的美国北方联邦大军踏上征途,他们的目标是直捣南方邦联的老巢:位于弗吉尼亚州的里士满。北军雄心勃勃,整个华盛顿也充满期待,人们满心以为这样一场进军有可能在开战的第二年就终结这场美国内战。然而事与愿违,整场内战还将持续数年之久,而北军这次向里士满的进军,也将终结在一处名叫马文岭的地方。

北军攻向南方邦联首都

时值1862年3月,总兵力达10.5万余人的北军波多马克军团踏上了富庶的弗吉尼亚半岛,去攻略南方邦联的都城里士满。

率领这支大军的,是36岁的乔治·麦克莱伦少将。这位西点军校的高材生因在内战开始后有着一连串出色的表现而被林肯总统钦定为新的联邦军总司令。尽管麦克莱伦在上任之后显示出了他在组织和后勤保障等方面的突出才能,从而使得波多马克军团成为一支保障完

备、士气高昂的劲旅,但他在战场上指挥大兵团作战的决断力尚有待检验。

麦克莱伦起初对攻打敌人的老巢持犹豫态度,当受到林肯的连番催促后,他才下定决心挥兵进攻弗吉尼亚。此后,虽然在数次交战中连续获胜,麦克莱伦却始终保持着过分的谨慎而没有穷追顽敌,只是小心地向里士满附近摸进。避免冒进、保存实力成了麦克莱伦的习惯做法,他也曾这样对部下说过:“以最小的代价取得成功,乃是我的责任。”

不管怎样,实力强劲的波多马克军团持续缓慢地向南推进着,到了5月24日,北军的侦察兵已经可以“从一个山坡上看到里士满城中教堂的尖顶”了。另据侦察,南军的最后一道防线位于邦联首都以东仅8公里远的地方,只要攻破这道防线,里士满就是囊中之物了。

但这些都影响不了“稳”字当头的麦克莱伦,这位波多马克军团的司令官选择在里士满城下按兵不动。在和幕僚讨论局势时,他坚信这样做是正确的,因为“当面之敌的兵力已经超过我们”,因此最合理的做法是“等待本方援兵的开抵”。

李将军的反击

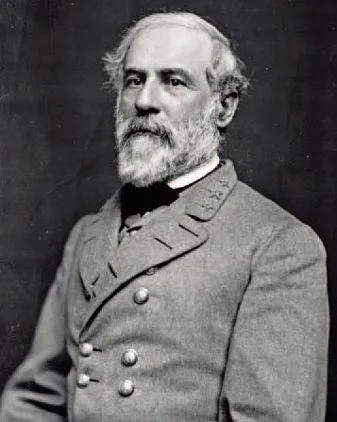

面对腹地受迫的危局,南部邦联开始困中求变,而最大的变化就是战场指挥官的更替。罗伯特·E·李于5月末被邦联总统戴维斯任命为南军司令官。

李的军事才能可谓人尽皆知,他曾在美国墨西哥战争中建功,担任过西点军校校长,联邦政府在内战初起时曾想让他出任北军总司令,在断然拒绝了林肯的任命邀请后,这位弗吉尼亚人选择回到家乡,站在邦联的阵营中。

令人惊奇的是,李的对手——波多马克军团司令麦克莱伦居然对南军的这次临阵易将表示欢迎。他认为李比他的前任更容易对付,麦克莱伦这样评价道:“李往往在面临关键抉择时过于小心和软弱,行事谨慎有余而果断不足。”

但是李很快就用实际行动证明了自己究竟是哪一类人。在被戴维斯总统问及“北军兵临城下,邦联政府该何去何从”时,李只是简单地回应了一句“我们决不能放弃里士满”后,便带领着他的主力部队北弗吉尼亚军团上阵去了。

在新任统帅的指挥下,南军实施了一系列反击战,从6月25日到6月30日,交战双方在6天时间里爆发了5场激战,弗吉尼亚半岛的战事骤然升温。橡树林、麦考尼克斯维尔、金氏磨坊、萨维齐车站、福雷舍农庄等5处地方见证了连场血战,麦克莱伦所谓的“以最小代价取得成功”已成为一种奢谈——波多马克军团在这5场交战中损失了1.8万人之多。

布阵马文岭

经过6月末的连续激战,北军被逐退到了里士满东南面约25公里远的地方,邦联首都的直接危机已经解除了。虽然成功地迫使本来已经在里士满城外立住脚的敌军退却,但南军也同样付出了沉重的代价,李的北弗吉尼亚军团以9万之众投入作战,这时也已经有约1.4万人阵亡、受伤、失踪或被俘。

但对李来说,他满脑子考虑的只是继续进击,这和麦克莱伦评价他的“小心和软弱”简直大相径庭。福雷舍农庄之战后,北军进一步向南退却,李便有针对性地发出了“追击敌人”的命令。

麦克莱伦的部队,退到了一处名叫马文岭的地方,此地位于弗吉尼亚州的亨里科郡,是一个最高处不超过30米的绵延高地。马文岭有着天然的防御位置,北军选择在这里布下一道向北的新月形防御带。

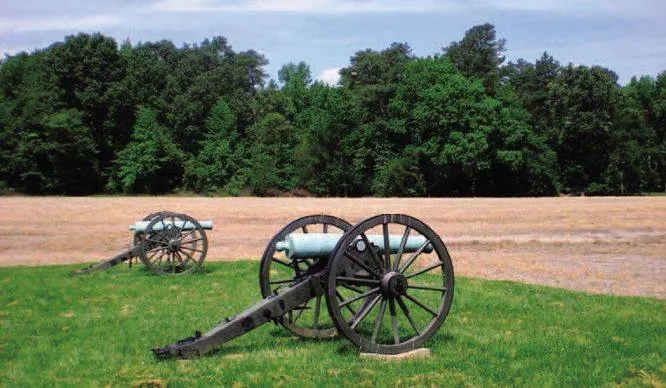

这个防御带的坚固支撑点,是上百门大炮。麦克莱伦的炮兵参谋长亨利·J·亨特上校尽其所能地在斜坡阵地上布下了100门火炮,在高地制高点的马文大宅一带布下了150门火炮,这是一份强大的打击力量。北军的火力还不止如此,按照麦克莱伦的要求,原本驻泊在詹姆斯河上的3艘炮艇“加利那”号、“雅各布·贝尔”号和“阿鲁斯托克”号也驶入了河湾处,将艇上的炮口指向了南军可能到来的方向。

向马文岭进军

总体上看,北军依托马文岭的自然地形构筑的防御带使得波多马克军团处于居高临下的有利态势,令这个严丝合缝的阵地显得易守难攻。在远远地观察了这个阵地之后,南军的指挥层中对于下一步该如何做,便有了不同意见。师长丹尼尔·哈维·希尔少将专门找到李将军,建议不要对马文岭展开攻击。

对于部下的建言,李只是示意知道了,而在他心里,已经在想着如何拿下马文岭了。他也深知自己的部队在过去几天里不断失血,急需整补,但马文岭在他看来是一个机会,一个彻底将北方佬赶出家园的机会。李很快就向麾下各部发出了进击命令,他的大致计划是沿奎克大路南进,各部陆续进抵攻击位置南军统帅李将军后于7月1日上午发起总攻。

随着李的决心既下,南北两军的第6场交战已是在所难免。不过南军北弗吉尼亚军团在此前的几场交战中始终存在着部队的开进时间和集结时间均落后既定计划的问题,在即将到来的马文岭之战中,这个问题仍困扰着南军。

在泥泞的道路和不太准确的旧地图等因素的影响下,南军各部调动迟缓,原定的齐头并进变得参差不齐。“石墙”杰克逊的部队推进进度一度被威斯腾溪的水流泛滥所阻拦;更有甚者,约翰·马格鲁德少将的6个旅被一个低能的向导引向了一条岔道,结果一直朝着马文岭战场的西南方向去了。

直到7月1日中午,李的北弗吉尼亚军团才在马文岭面前的接近地排下阵势,这是宽度达1.5公里的一字攻击阵,其中居于最右端的是本杰明·胡格尔准将师,居中的是刘易斯·阿米斯泰德准将师,居于最左端的是希尔师,这些部队将要承担主要的攻击任务,杰克逊麾下的艾微尔师和惠廷师担任预备队。总体上看,南军是打算要对北军的新月形阵地展开一场全线突击。

突如其来的炮击

李本想在发起步兵冲锋之前,先向北军的阵地投掷炮火。但因选址不当,直到13时,只有20门大炮部署到位,而就在那时,他们遭到了来自北军阵中的“弹雨”袭击。

在意识到南军的所作所为后,北军中经验老道的炮兵参谋长亨特上校下令众炮齐发,炮击从13时整开始,一直持续到14时30分,足足持续了1.5小时,其弹着之密集被形容为是“整场美国内战中最为猛烈的炮击之一”。

伴随着地面炮队的先发制人,北军停泊在詹姆斯河湾内的3艘炮艇也纷纷开火,它们抛掷出了沉重的50磅炮弹,在南军的人群中开花,造成了可怕的影响。

尽管原先预想的高地炮阵落了空,而且遭受到意外的打击,但李将军的决心并未动摇。在北军炮击接近尾声时,他依旧认定此战南军有获胜的把握,15时30分,李将军正式下达了攻击令。

关于这道攻击令,后来又流传着另外一种说法,有人声称李在被北军抢先炮击后就已经意识到原定的正面硬攻行不通,因此拟制了另外一个攻击计划,但是还没等他派出信使将新命令传递到各位部将手中,南军各部队就已经按照原来的计划发起冲锋了。

向着弹雨疾进

身处中路的阿米斯泰德准将第一个率部发起了冲锋。在炮兵未能压制住敌方火力的情况下,南军步兵的进攻可想而知是不会获得什么成功的。

阿米斯泰德的部众迎着北军的枪林弹雨疾奔,但很快就失掉了主攻方向,似乎成了盲目的逃窜。北军阵营中有人这样刻薄地评论道,“这些叛军士兵们跑得很快,不过与其说他们是要冲锋陷阵,倒不如说他们想跑得更快一点以躲避子弹”。

马格鲁德的6旅之众经过大半天在歧路上的疲乏奔走,开始陆续抵达战场。尽管他的所有部队此时尚未到齐,但他毫不犹豫地以已经到场的两个旅发起了冲锋。

马格鲁德的部队一度大有希望冲上马文岭,经过苦战,他的一个旅打到了距离北军阵地只有70米远的地方,但他们随后遇到了守在那里的北军W·莫勒尔准将所部的顽强阻击,也就再也无法推进了。马格鲁德的另一个旅甚至推进得更深,在罗伯特·兰森准将的严令下,这个旅离北军阵地已经不足20米,但就在那时,他们遇到了“一阵猛烈程度无法用语言形容”的射击,随即被击退。

16时45分,南军最右端的胡格尔师也打起了冲锋,他们同样一头撞入了弹雨中。一番混乱之后,有人发现身边的友军是阿米斯泰德的部下,于是彼此产生了一点“会师”的美好幻觉,而实际情况是,这两支部队的境遇如出一辙:都被打得哪儿也去不了了。

在南军的左翼,希尔少将的部队也投入了行动,他一直对这次进攻抱怀疑态度,不过密集响起的枪炮声就是进攻的信号,于是他把自己全部的5个旅都投入了战场,这时距离18时还差一点时间。希尔的部队在不到1公里的正面上平行推进,在快接近马文岭山脚时迎来了猛烈的排枪。

随着希尔师逐步逼近北军的阵地,北军中由科奇准将指挥的部队不断发出又猛又准的齐射,终于将希尔所部全部逐退,这时是晚上19时。目睹惨状的希尔少将对身边的人说,“我们的确是在不停地攻击,却如此断续难堪,如此轻率鲁莽”。

在看到自己的头两个旅受挫后,一心想要立功的马格鲁德又不顾一切地把新开到的旅逐一派上一线,结果同样徒劳无益。于是,在马文岭战场的全线上都不断重复着这样的场面:南军士兵不顾一切地进扑,然后被打倒在地。

在战场的另一边,马文岭上一步不退的北军士兵们都惊讶于自己的所见。一名炮手后来说,看到炮击造成如此持续而重大的伤亡,他自己都为敌人感到悲痛。另一方面,由于北军手中的步枪发射得过于频繁,以致枪管烫得无法把持,士兵们只能解下皮带用皮带提着步枪继续打。

随着夜色降临,战场上的枪炮声终于渐止下来,北弗吉尼亚军团不再尝试冲锋,马文岭之战宣告落幕。

李将军不胜而胜

北方联邦和南方邦联大军在一周时间里的第6场交战就这样结束了,而这6场交战也以其时间上的紧密性而被统称为“七日战役”。作为七日战役的收篇作,马文岭之战以北军获得战术胜利、南军遭受重大伤亡而告终,李的人马共折损了5600余人,而北军伤亡仅2100余人。

第二天,一场夏季风暴降临当地,更增添了战场的恐怖情形。“风暴的呼啸,伤者的喊叫,将逝者的哀号,一片血和泥的混合场,一个暗淡无光的乡下荒原,这里展示的是战争最可怕的一面。”一名北军上校在第二天黎明时看到地上躺着5000名死伤者,“其中三分之一已经死去或即将死去,另外许多人还活着,还在动,一眼看去,给人一种单调的爬行的感觉”。反对此战的希尔少将总结道,“这不是战争,这是屠杀”。

然而,北军的这次坚决阻击,很快就因为其统帅麦克莱伦的退缩而变得不败而败。原来,麦克莱伦早已无心恋战,他一心所想的就是尽快退到马文岭东南面的詹姆斯河的哈里逊渡口,以寻求停泊在那里的北军大吨位军舰的庇护。甚至在马文岭交战期间,他本就不在自

己的指挥岗位上——他把战场指挥权交给了第5军军长波特,自己则带着近随先跑去了哈里逊渡口!

第二天一早,北军波多马克军团全军退往哈里逊渡口。而李将军这一次不打算继续碰壁,而是满足于将北军从里士满逐退的既得成果。现在,背靠着詹姆斯河上多艘军舰的波多马克军团十分安全,却士气低落。他们在马文岭击退了敌人,却终归成了退却的一方,“我们逃离战场,就像一群绵羊”。

林肯催促麦克莱伦再战,后者却一再拒绝,因为他坚信自己是以寡敌众。事实是,麦克莱伦在李的不懈进击下已经失掉了再战的勇气,但他声称自己并没有失败,只是兵力不足,他“需要5到10万援军”。

就这样,因为麦克莱伦的怯战,李将军和他的北弗吉尼亚军团收获了一场不胜之胜。不管怎样,他保住了邦联的首都,将北军逐出了弗吉尼亚半岛,极大地鼓舞了南部邦联的士气民心;而且仅用了七天时间,李就在心理层面上完全打垮了麦克莱伦,七日战役中的一连串战斗显示了李作为一代名将的禀赋,而这些特质与此前麦克莱伦对他的评价恰好相反。

马文岭之战后,李向里士满报捷,“我们的胜利不那么辉煌,或者不那么彻底,我们本来期待得到更多……如果条件再有利一点,北军本来有可能全军覆没”。如前所述,南军的胜利代价是极其高昂的,如果说马文岭之战有什么积极意义的话,那就是它最终结束了血腥的七日战役,可以说是以流血终结了流血。不过,南军在整个七日战役中投入9万人,损失高达2万人,即便作为胜利的一方,南方的许多人也一定在这样的伤亡比例面前惊呆了!

责任编辑:安翠香