军史上最成功最危险的欺诈

1936年春,善良的人们正期待着炎热的夏天早日到来,希望在德国的首都柏林一睹各国奥运健儿的风采。然而,战争幽灵早已迫不及待,在奥运会光环的掩盖下向人们悄然袭来……

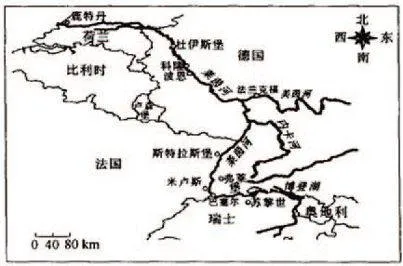

3月7日凌晨,德军出动3个营的兵力,越过莱茵河进入非军事区。而根据《凡尔赛条约》的规定,德国不能在莱茵河两岸集结军队。《洛迦诺公约》也明文规定:德、法、比相互保证不破坏《凡尔赛条约》规定的德比、德法之间的边界现状,遵守关于莱茵非武装区的规定;法国有权对德军进入莱茵地区采取任何军事行动,而且英国有义务以英军部队来支持法国。

当日12时,希特勒站在国会讲坛之上,声嘶力竭地向600名欣喜若狂的议员发表了如下蛊惑人心的演说:

“德国不再受到《洛迦诺公约》的约束。为了德国人民维护他们边界安全和保障他们防务的根本权利起见,德国政府已经从今天起重新确立了德国在非军事区的不受任何限制的绝对权利!”

“在这个历史性的时刻,在德国的西部各省,德国军队此刻正在开进他们未来时期的驻防地……”

对于这群议会议员来说,德国军队开进莱茵地区显然是特大号新闻。闻听此言,日耳曼血液中的尚武主义狂潮冲上了他们的脑际,他们大叫大喊地跳了起来,将手举起来做出奴性的敬礼,他们的脸因为歇斯底里而扭曲着,他们张着大嘴,叫喊不休,他们的眼睛闪耀着狂热的光芒,向他们的新上帝热烈地欢呼。

进兵占领莱茵非军事区,是希特勒蓄谋已久的计划,早在1935年5月2日,即希特勒在国会上信誓旦旦地保证他将尊重《洛迦诺公约》和《凡尔赛条约》领土条款前的19天,他就密令冯·勃洛姆堡将军拟出重新占领非军事区的代号为“训练”的莱茵进军计划,企图“以闪电的速度突然一击”来完成进占行动。6月16日,在德国国防会议工作委员会第10次会议上又进一步讨论进军莱茵的计划,并强调要绝对保密。

万事俱备,只欠东风。

但是如何才能找到占领莱茵非军事区的借口?如何才能把握采取行动的适当时机?希特勒为此一直焦虑不安,举棋不定。

机会终于到来了。1936年2月27日,法国众议院通过了苏联和法国签订的互助协定。希特勒认为,这样一来《洛迦诺公约》便名存实亡。两天之后,即3月1日,希特勒便作出了占领莱茵非军事区的冒险决策。

3月2日,德国国防部长勃洛姆堡遵从他主子的训示,正式发出了占领莱茵地区的命令。

虽然当时的德国竭力重整军备,但它拥有的全部兵力较法国还相差甚远,用希特勒的话来说,就是“陆军甚至还没有足以与波兰抗衡的战斗力,因此,一旦法国采取强硬姿态,德军处境将不堪设想”。

手签进军命令的勃洛姆堡将军胆颤心惊,擅自又向德军下达了第二步的行动命令:“如果法国人采取敌对行动,部队迅速从莱茵河对岸撤回!”

当时,德国国防部部长勃洛姆堡在约德尔将军和大多数高级军官的支持下,坚持要把已经越过莱茵河的3个营的兵力撤回来。约德尔认为:“以我们当时的处境来说,法国的掩护部队本来是可以把我们打得落花流水的。”

希特勒自己也承认,这是他一生中最艰难的决定。“在进军莱茵地区以后的48小时,是我一生中神经最紧张的时刻。如果当时法国人也开进莱茵地区,我们就只好夹着尾巴撤退,因为我们手中可利用的那点军事力量,即使是用来稍作抵抗,也是完全不够的!”

当时,如果法国出击,或者德军在恐惧后撤退,那差不多就是希特勒的末日了。试想,在他一意孤行的冒险行动失败后,他的宝座还能依旧这样固若金汤吗?但是,希特勒当时坚信法国人不会动武,从而断然拒绝了态度动摇临阵退缩的总司令部的一切撤退建议。“我们如果撤退,就会招致帝国军队的全线崩溃,所以我们必须前进,而且只能前进!”

就像玩梭哈游戏一样,希特勒这一场赌注彻底赢了!英国、法国没有亮出底牌,就认输了。

面对纳粹德国扩军备战的疯狂行动,英国、法国和国际联盟理事会(简称“国联”),除了发出空洞的警告外,没有采取任何实际的惩罚行动。法国仅仅在口头上通过国联向德国提出一份没有约束力的抗议声明,始终按兵不动。3月中旬,国联在伦敦召开大会,宣布德国违犯了《洛迦诺公约》,却始终未采取过任何实质性的制裁行动。

德军占领莱茵地区,虽然只是一个很小的军事行动,欧洲大陆却由于3个营的德军驰越莱茵河桥梁而吓破了胆,从而为希特勒在欧洲打开一个新的天地铺平了道路,使整个战略形势向着有利于希特勒的方向转化。

在德国国内,旗开得胜的结果大大提高了希特勒的声望,并使他的独裁权力达到了从来没有过的高度。这一胜利使他能够毫无争议地凌驾于他的将军们之上,因为在对外政治和军事上,在生死攸关的时刻,他的判断比踌躇动摇的将军们要高明得多。

对于法国来说,这次按兵不动简直是一场灾难,是其日后溃败的开端。法国有100个师,尚且不敢去击退3个营的德军,那么如果德国军队进攻东方的时候,那些法国的东方盟友就更难指望这位盟友会鼎力相助了。法国会让他们的青年人为盟友流血牺牲吗?法国会恪守其和盟友之间签订的条约吗?因此,法国从此丧失了基本的政治信誉和军事上的主动权,这为欧洲战场的全面失败埋下了伏笔。

对于英国来说,1936年3月,它和法国这两个所谓的“西方民主国家”本来有最后的机会,可以不冒引起重大战争的危险,就可以导致希特勒这位独裁者和他的政权垮台,这一点就连希特勒也不得不承认。但,他们失去了这一千载难逢的大好时机。

1936年希特勒闪击莱茵地区,公开破坏了第一次世界大战后欧洲的和平,表明纳粹德国已经跨出了发动世界战争的第一步,从而也标志着欧洲战争策源地的最后形成。3年后,德国宣布废除《洛迦诺公约》,接着就发动了第二次世界大战。

责任编辑:安翠香